今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2015年01月15日(木) 東京信用保証協会発行の情報誌「T.G.Press」に弊社の記事が掲載

昨年、東京信用保証協会主催の「江戸・TOKYO技とテクノの融合展」に出展したことがきっかけとなり、この度、同協会発行の情報誌「T.G.Press」に弊社が取り上げられることになりました。アーカイバル容器製作や修理作業といった資料保存への取り組みを紹介していただく予定です。掲載は春ごろの予定です。

2015年01月05日(月) 新年のご挨拶

謹んで新年のご挨拶を申しあげます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。当社も心新たに新年をスタートさせることができました。本年も相変わりませず、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

2014年12月18日(木) 襖絵を収納する保存箱

襖絵を収納する被せ箱。襖の縁の幅に合わせたスペーサーの板を、箱の底と天井に取り付けた。襖の縁部分のみがスペーサーに触れる構造のため、描画面は箱の内面に接触しない。収納後は箱を紐で縛り、立てて保管する。

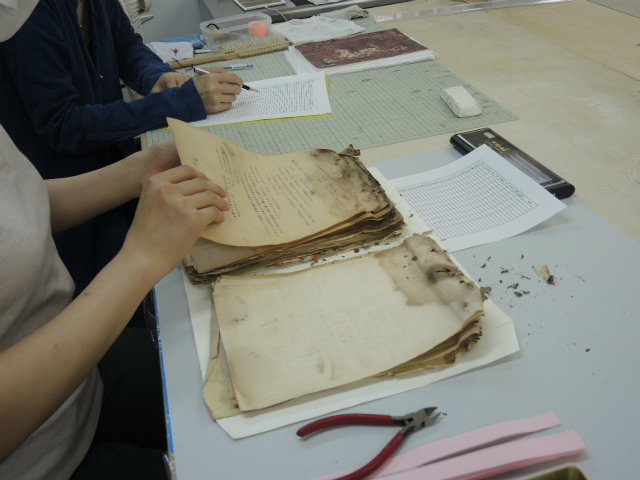

2014年12月2日(火) カナダ、メキシコ国立公文書館の修復担当者が東京文化財研究所 近代文化遺産研究室の中山様、小林様と共に来訪

東京文化財研究所主催「第28回近代の文化遺産の保存修復に関する研究会-洋紙の保存と修復-」でご講演されたアン・フランセス・マヒューさん(カナダ国立図書館・公文書館 紙修復部門責任者)とアレハンドラ・オドア・チャヴェスさん(メキシコ国立公文書館 修復部門長)が東京文化財研究所 近代文化遺産研究室の中山様、小林様と共に弊社を訪れた。2時間たっぷり、カナダ、メキシコの近現代紙資料に対する保存の方策や考え方についてお話を伺うことができ充実した交流の機会となった。また弊社が海外の知見を学ぶと同時に、技術・製品の開発に積極的に活かしている点や細かな配慮がされた様々な保存容器にも大きな関心を持って頂けた。アレハンドラさんが専門とされている没食子インクに関する劣化と保存修復に関する研究は、オランダやスロベニアを中心に海外では1980年代半ばから盛んに行われてきており、その成果はすでにコンサベーションの現場で確立された技術として実用化されている。弊社の実例もお目にかけ評価して頂けた。美術作品以上にさまざまなコンディションが予想されるアーカイブ資料を扱うために、今後もしっかりと内外の動向を捉えていく必要があると感じた。

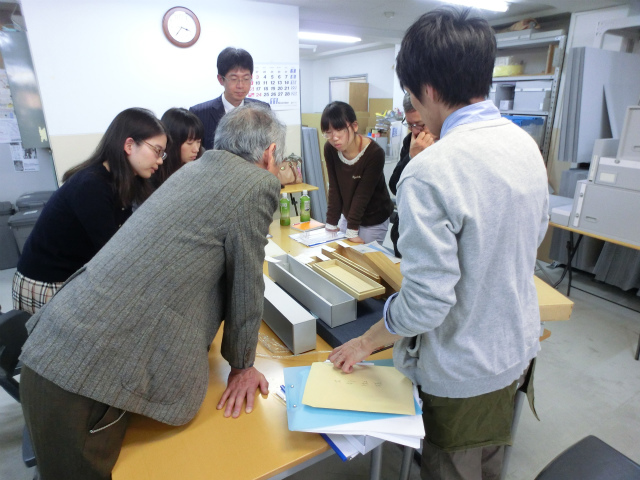

2014年11月20日(木) 学習院大学大学院アーカイブズ学専攻の皆さんによる工房見学

工房見学にいらした学習院大学大学院アーカイブズ学専攻の皆さん。修理や保存容器の技術・工程・材料の話だけでなく、保存計画の中における弊社の役割から、方針が決まるまでにお客様と打合せる内容など、実際的な流れに沿った話や質問も多く大変充実した内容となった。毎年、熱意を持って資料保存に取り組んでいる方々が集まるこの見学会は、私たちにとっても貴重な意見が伺えるコミュニケーションの場として恒例行事となっている。

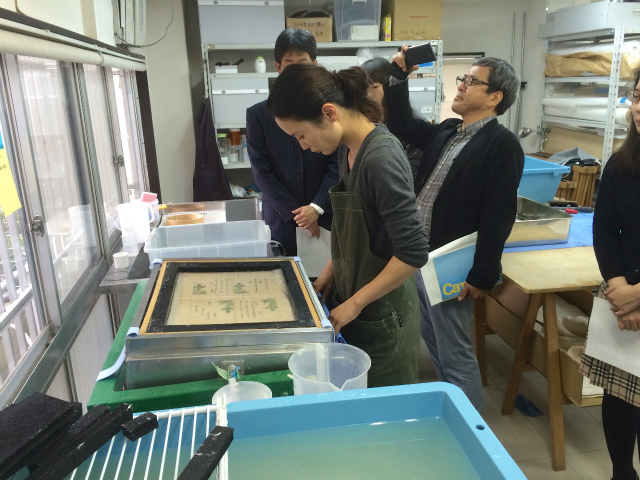

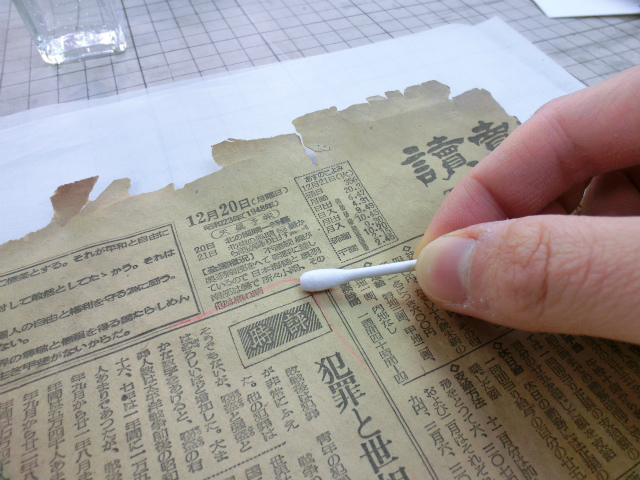

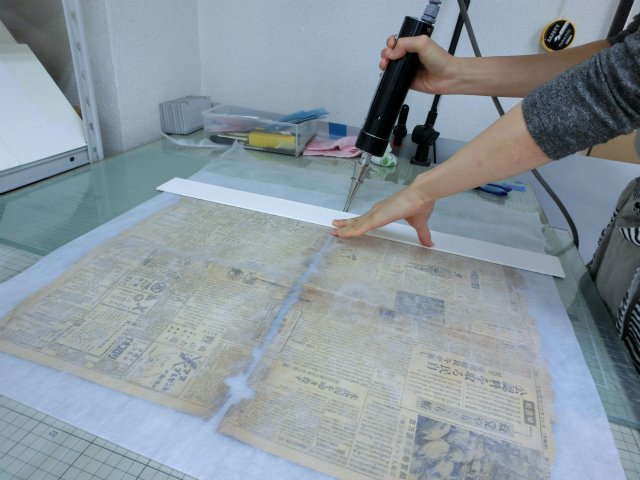

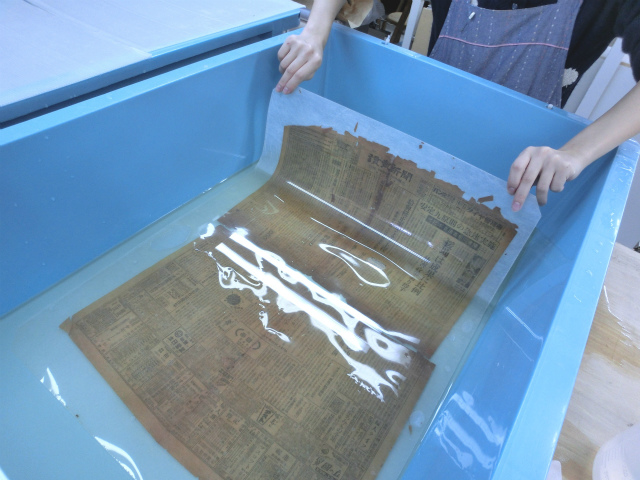

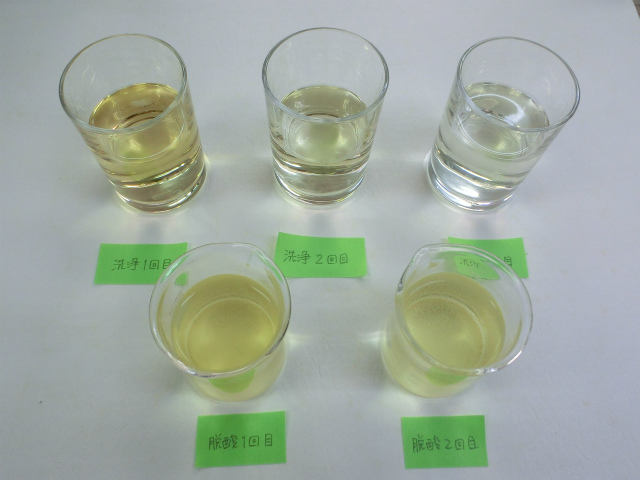

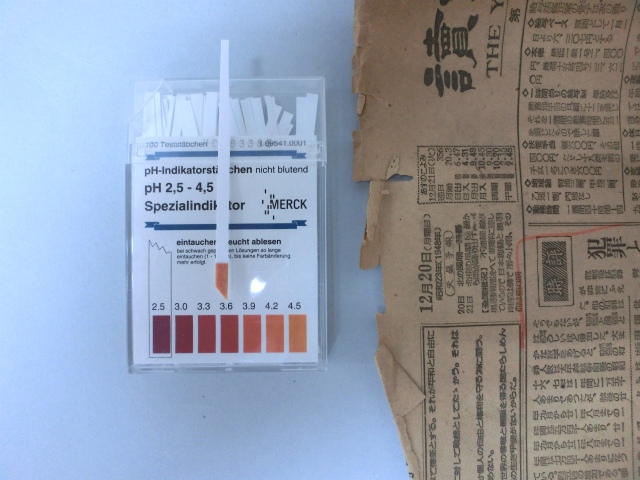

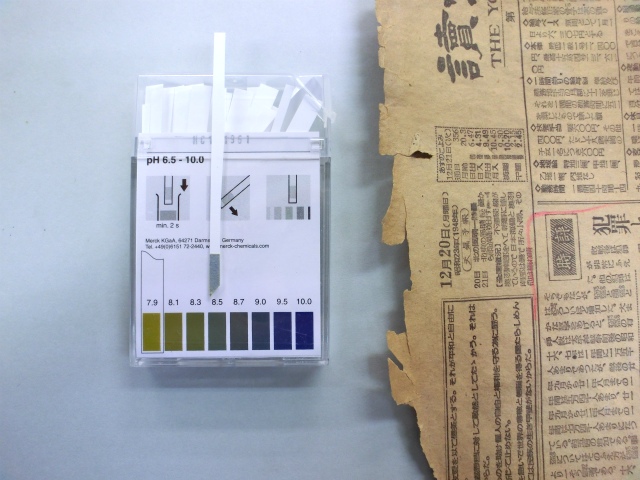

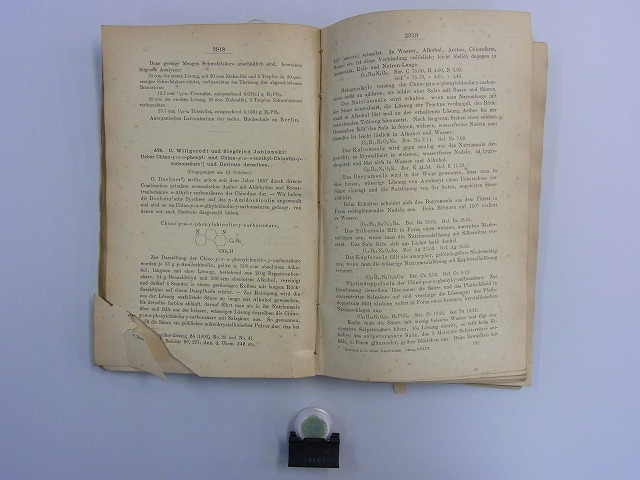

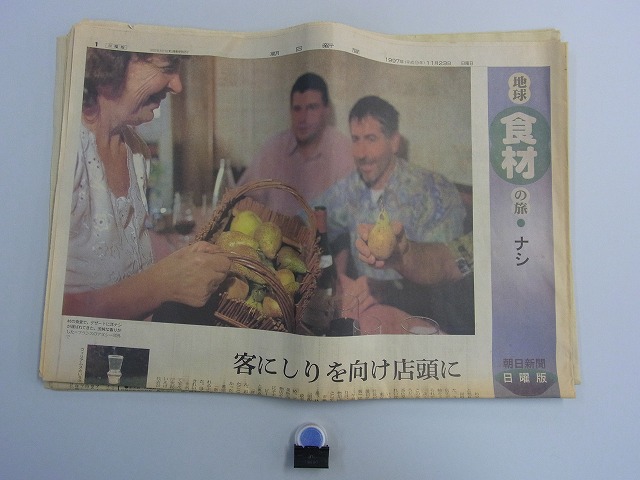

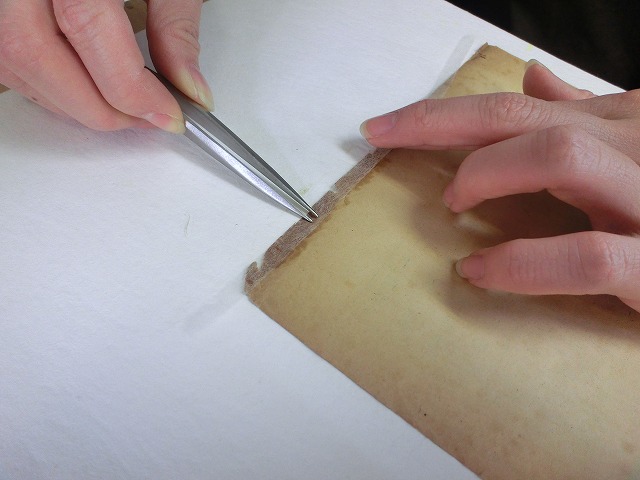

2014年10月23日(木) 新聞資料に対する洗浄・脱酸性化処置

新聞資料に対する洗浄・脱酸性化処置。基材の紙とイメージ材料へのスポットテストを行い、使用するアルカリ性溶剤に対する耐性が確認できたため水性の処置を行った。資料をクリーニング・ポケットに挟んで養生し、弱アルカリに調整した洗浄液、その後脱酸液に浸漬する。画像4枚目は処置後の洗浄・脱酸液。紙の中の可溶性の酸性物質が洗い出されて白色度としなやかさが回復し、処置後の平均pHは3.6から8.5に上がった。

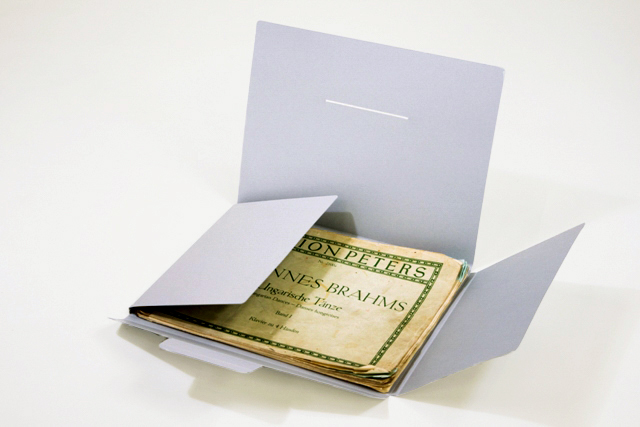

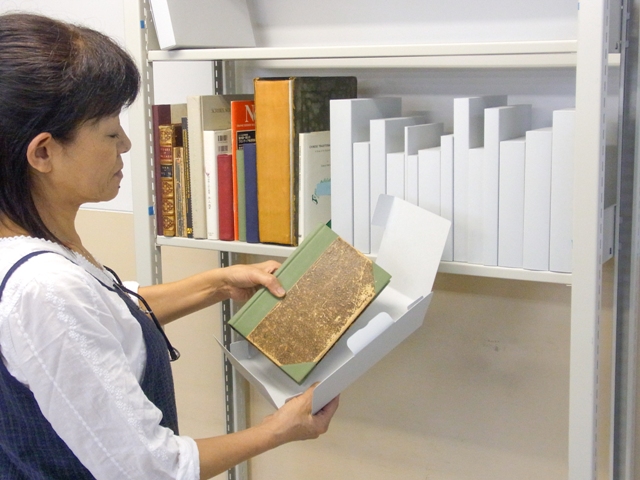

2014年10月16日(木) 新製品「スリムフォルダー」「スリムボックス」

新製品の「スリムフォルダー」と「スリムボックス」の販売を開始しました。薄くて丈夫な板紙を採用し、機能的で丈夫なデザイン(意匠登録出願済み)にしたことで、配架スペースを大幅に節約できます。サンプル発送もいたしますのでお問い合わせ下さい。配布用チラシ(PDF)はこちらです。

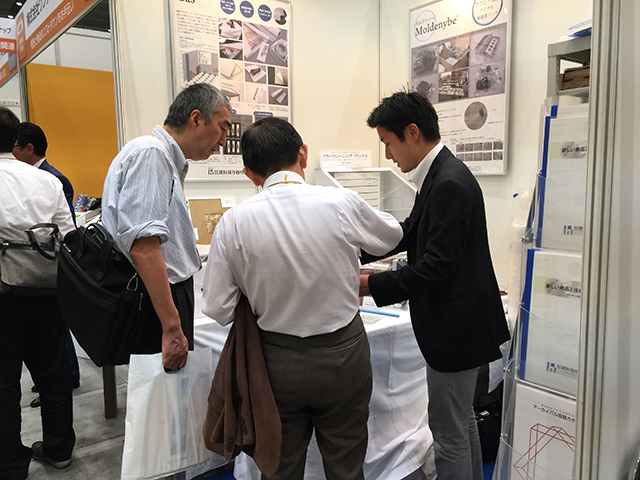

2014年10月6日(月) 「江戸・TOKYO技とテクノの融合展 2014」に出展

10月2日に東京国際フォーラムで開催された「江戸・TOKYO技とテクノの融合展 2014」の展示ブースに弊社も出展しました。東京企業力!をテーマに幅広い分野から特色ある企業が集まり、異業種間の活発な交流の場となりました。弊社も多くの来場者の皆様から貴重なご意見を伺うことができました。お立ち寄りいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

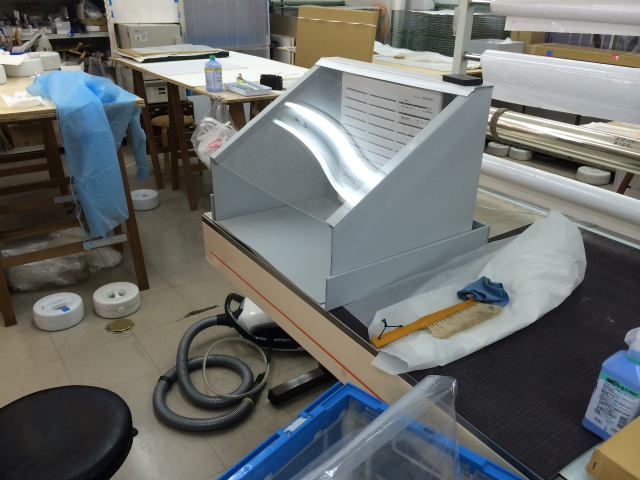

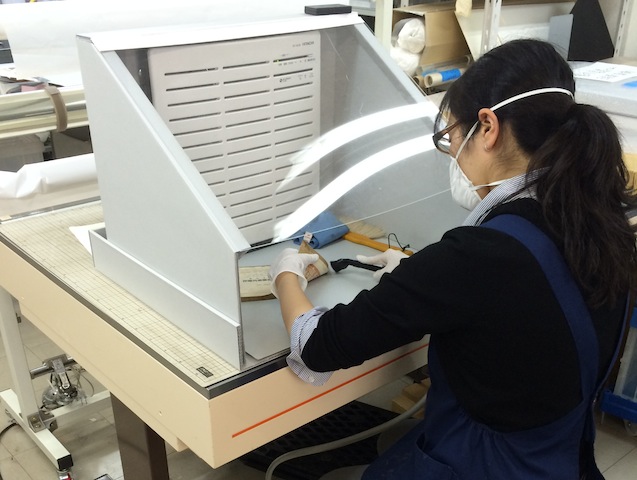

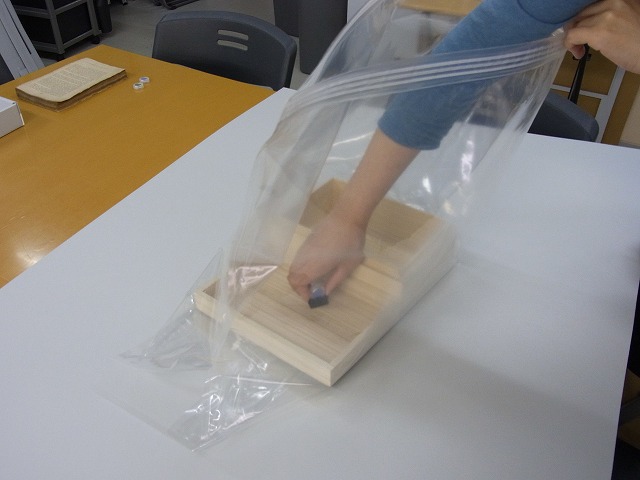

2014年09月26日(金) カビが発生した資料のクリーニング

カビが発生した資料のクリーニング。資料をモルデナイベでパッキングしてカビ残滓の飛散を防止した状態でお預かりし、工房内に設置した簡易ドライクリーニング・ボックスの中でクリーニングを行う。カビ資料を扱う際は特に、作業設備、使用する道具を専用に備えて、作業者自身も手袋やマスク、エプロン等を着用して防御する。

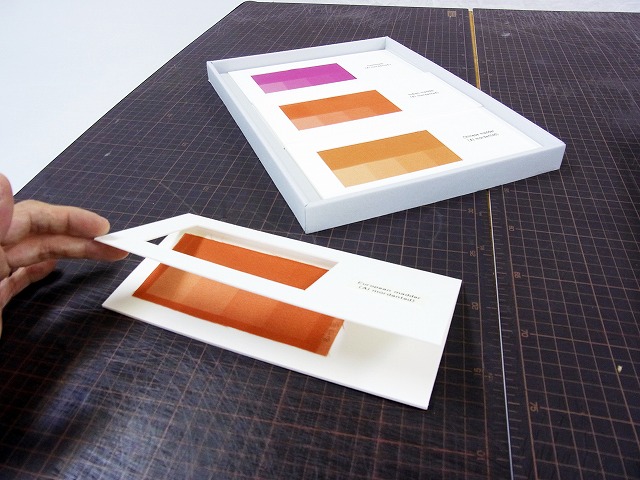

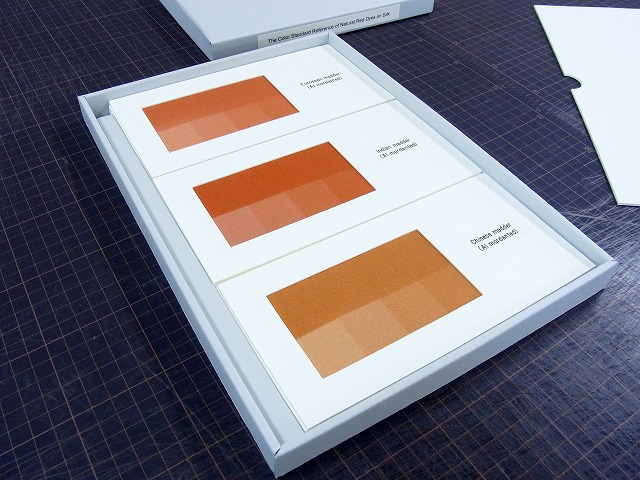

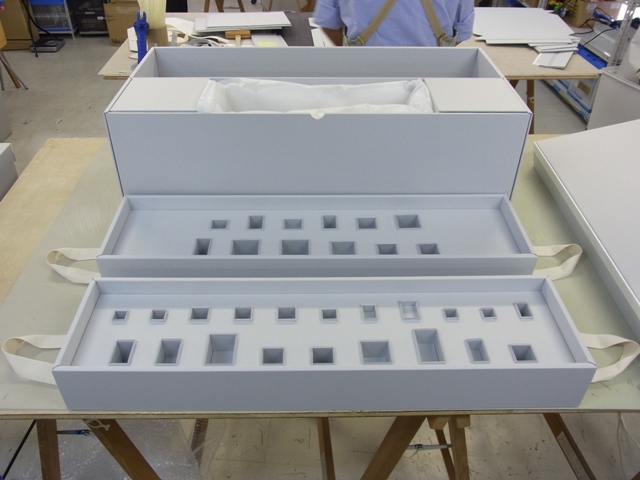

2014年09月18日(木) ブックマット形式の染織布用保存箱

染織布用の保存箱。9種類の布は色の比較見本として使うため、ブックマット形式に。布に直接触れることなく扱えるので、汚れや物理的な傷みも少ない。箱から取り出し易いようにスペーサーを兼ねた下敷き付き。保存性と閲覧のしやすさ両方を兼ね備えている。

2014年09月11日(木) 市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る実験2

7/17の「今日の工房」では市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る実験をした。今回は、同じ桐箱を直接アーカイバル容器に入れたものと、GasQ(汚染ガス吸着シート)に包んでからアーカイバル容器に入れたものをそれぞれガスバリア袋に入れ、検知剤の色の変化を観察した。2週間後、アーカイバル容器に直接入れた方は検知剤がやや緑色に変化したにとどまり、さらにGasQで包んだ方はほとんど元の青色のままであった。アーカイバル容器とGasQを併用することで汚染ガスに対する抑制効果が格段に上がることがわかる。

2014年09月05日(金) デジタル撮影の事前処置

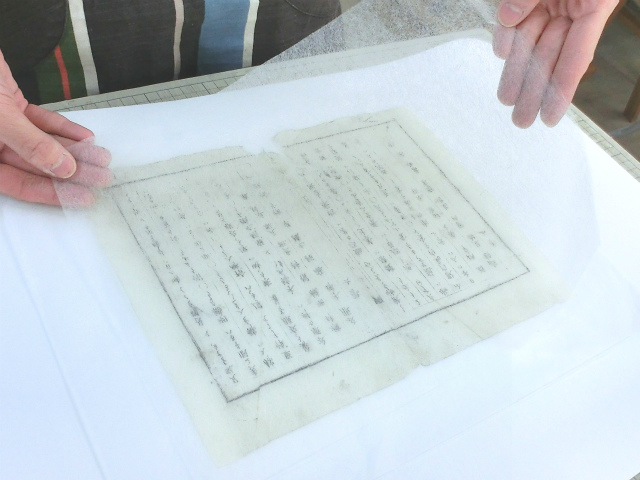

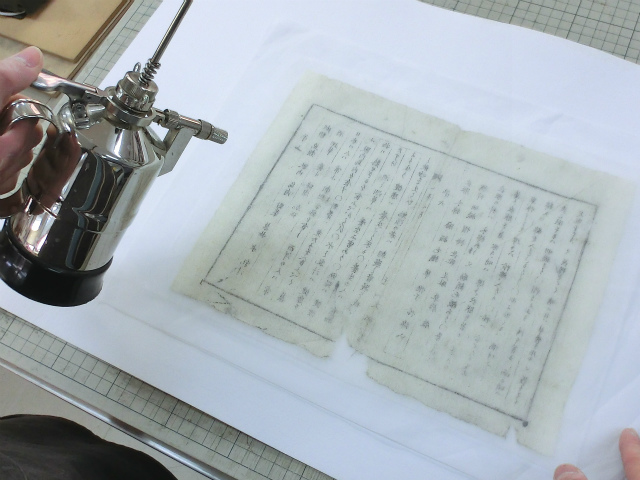

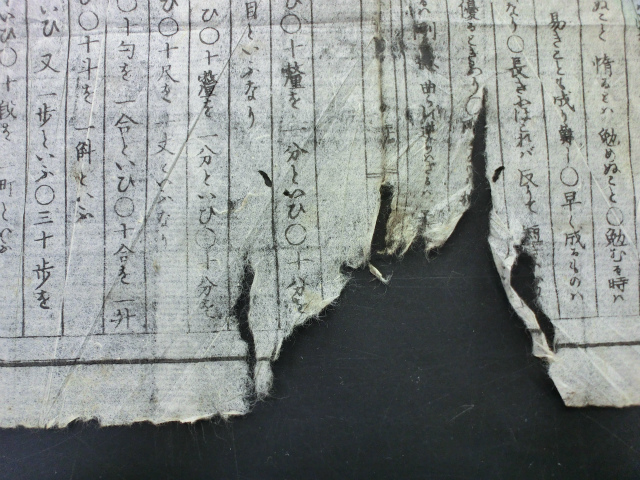

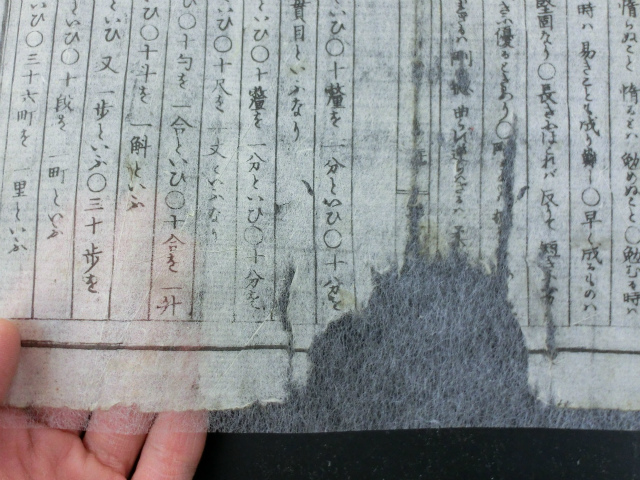

脆弱化した資料をデジタル撮影するための事前処置。本紙のしわを伸ばして極薄の和紙を重ね、上から薄めたデンプン糊を均一に噴霧する方法で補強とフラットニングを兼ねた裏打ちを行った。文字も判読しやすく、撮影時安全に取り扱える。画像3枚目が処置前、4枚目が処置後。

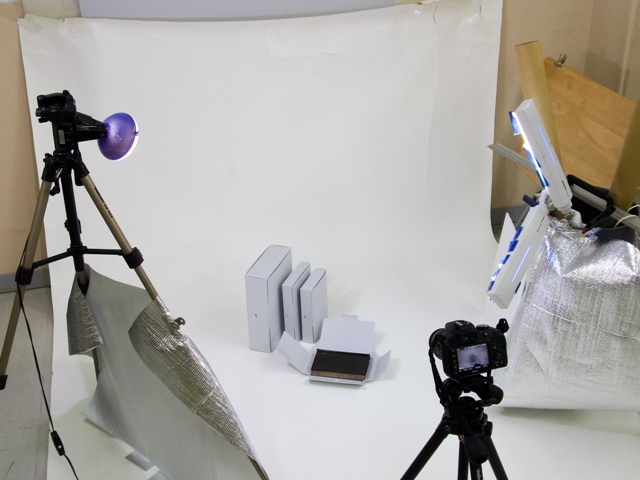

2014年08月29日(金) アーカイバル容器新製品の撮影風景

秋に発行予定の製品カタログ改訂版に掲載する、アーカイバル容器新製品の撮影風景。薄い冊子用のタトウ箱や、大きめの薄い資料を平置きできる台差し箱を開発しました。その他にもより利便性を上げるためモデルチェンジした製品を掲載予定です。ご期待下さい。

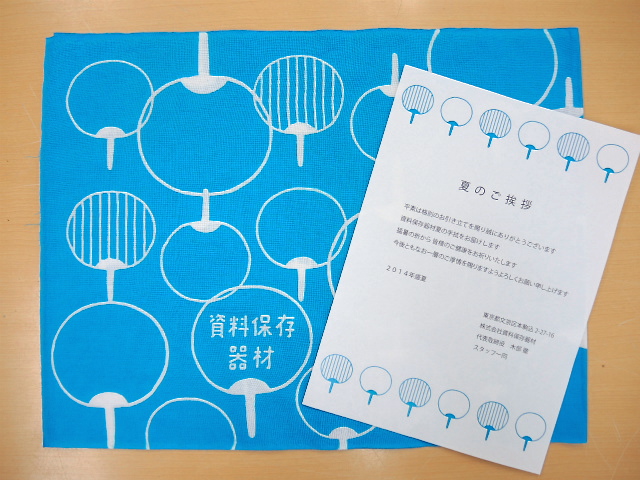

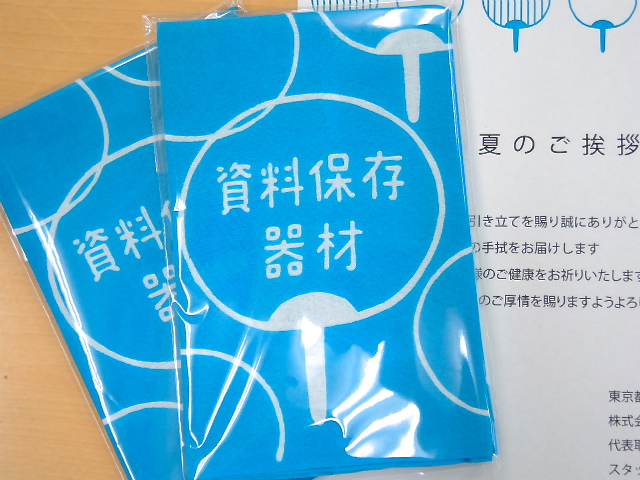

2014年08月01日(金) 夏のご挨拶

いよいよ夏本番を迎え、厳しい暑さが続く季節になりました。毎年恒例の夏の手ぬぐいは、これまでと少し趣向を変えて、爽やかな青地に白抜きでうちわ柄のデザインとなっています。現在、お客様の元へとお届けする準備が着々と進行中です。

2014年07月25日(金) 陜西歴史博物館の方々の工房見学

中国陝西省西安市にある陜西歴史博物館の楊潔さん、劉慶紅さんが工房見学に。修理部門と保存容器部門の作業現場を熱心に見て回られた。お2人は5年前、中国文化遺産研究院(北京)での「シルクロード沿線文化財保護修復人材育成プログラム」の講習会に参加された方々。今回も、熱い質問と意見が飛び交う、活気ある見学会となった。

2014年07月17日(木) 資料や市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る実験

資料や市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る簡単な実験をした。桐箱・古書籍・古新聞をそれぞれ検知剤とともに密閉性の高いガスバリア袋に入れ、検知剤の色の変化を観察する。検知剤はもともとは青色だが、有機酸ガスに反応すると黄色に変わる。6日後、桐箱に入れたものは完全に黄色く変化していた。素材が明確でない容器が資料劣化の要因となりうることがわかる。

2014年07月11日(金) 慶応義塾大学三田メディアセンター職員の方々の工房見学

慶応義塾大学三田メディアセンターの職員の方々6名が弊社へ見学にいらした。保存容器部門においては、新商品・新技術のご案内をはじめ、容器の制作現場を見て頂いた。修理部門においては、対象資料ごとの処置行程の解説や、最近の導入事例のご紹介を行った。カタログだけでは伝わりきらない弊社の作業現場をご覧頂き、より実践的な質疑応答を交わすことができた。

2014年07月04日(金)

沖縄県公文書館の方々2名への、5日間のコンサベーション技術の研修。保存全般や技術についての考え方や理論のレクチャーとともに、主として近現代の公文書を対象にした処置前のチェックや試験、クリーニング、酸性紙の脱酸性化、インク焼けの抗酸化など、一通りの処置工程を実践した。近日中に研修報告を頂き、掲載できる予定です。

2014年06月26日(木)

篆刻印と付属の木箱を仕切り分けして保管する保存容器。形状が様々な篆刻のタテ・ヨコ・高さに合わせた穴を専用のトレイに設けた。木製の篆刻と付属の木箱から発生する有機酸ガス対策のため、「汚染ガス吸着シートGasQガスキュウ」で資料を包んだ。