今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

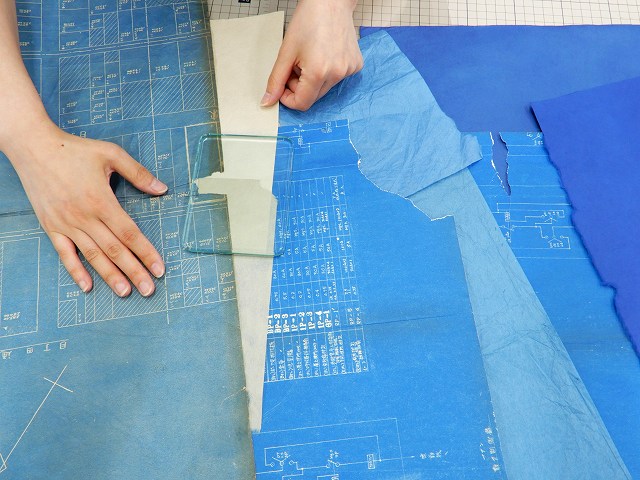

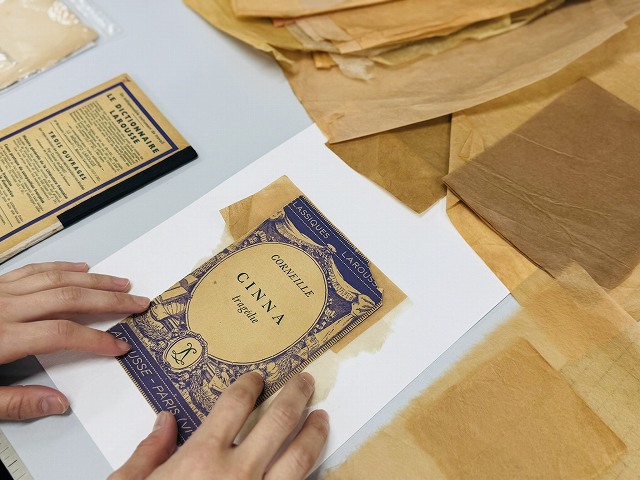

2025年7月2日(水)修復作業に使用する和紙の染色について

紙資料の修復作業では、欠損した部分を補うための補填作業に「染色和紙」を使用します。本紙の欠けや表紙の破損部を補填するほか、表面を被覆して補強する際にも使用します。生成りの和紙(未染色)を使う場合もありますが、染色された補修紙の方が文字や図像が読み取りやすくなることもあり、資料の性質や運用方法に応じて選択されています。

補修紙の染色は社内で調合

修復作業に用いる材料は他にも様々ありますが、この染色和紙については、既製品ではなく自社内で調合・染色しています。使用する染色材料には、天然染料、化学染料のほかアクリル絵具などがあり、当社では紫外線に対して高い堅牢性をもつ直接染料を中心に選定しています。染色後は乾燥・蒸し工程を経て熱定着させ、さらに洗浄して余分な染料を取り除きます。工程自体はシンプルですが、乾燥後の色味がテスト時と異なって見えることもあるため、その都度、スタッフ同士で調整方法や色の再現についてノウハウを共有しています。

補修紙の厚みと素材選びの考え方

染色だけでなく、補修紙の厚みの選定も重要です。基本的には原本の紙に近い厚みを選びますが、近現代資料では酸性劣化によって本紙が非常にもろくなっているケースが多くあります。このような場合には、あえて厚みを抑えて補修しないと、接着面にかかる負荷に本紙が耐えられず、新たな破損を生じさせてしまいます。そのため、厚すぎず薄すぎず補強として十分な効果が得られるかどうか、補修後の状態が安定することはもちろん、他の修復処置との整合性や、保存容器・収納形態との相性も考慮しながら、十分な検討の上で慎重に厚みを決定しています。使用する紙の種類は楮紙が中心ですが、資料の素材感や質感に応じて、雁皮紙や三椏紙を選ぶこともあります。

劣化による色の多様性

和紙の種類と厚みを決めたら、次に行うのが色の調合です。経年劣化した紙は、その素材、資料の性質や使われ方、劣化の要因、保管環境などによって、実に多様な色に変化します。「白は200色ある」というフレーズは最近耳にすることもありますが、本来は白かったはずの紙も、時間とともに黄変・褐変し、黄みがかった肌色や、赤みのある淡い黄土色、くすんだカラシ色など、部位によっても異なる色あいを見せます。とくに本の天と地や、ポスター、地図の周辺と中央など、露出や劣化の度合いに応じて色のムラが顕著に現れることもあります。そのため、染色する際はベースの染色液をいくつかに取り分けておき、補色を加えてくすみを調整したり、彩度を抑えたりして、近い色相の染色和紙も作製しておきます。こうした準備を重ねておくことで、実際の補填作業時に、より自然で違和感のない仕上がりを目指すことができます。

資料と調和する色を選ぶ―補填作業の裏側

補填作業は、本紙と補修紙の色を完全に一致させることが目的ではありません。資料の紙質や経年による色の変化に合わせて、最も自然に見える補修紙を選ぶことが重要です。作業時には、色の基本トーンを基に、色相・明るさ・鮮やかさの微妙な違いを見極め、資料に馴染む近似色・類似色の補修紙を数種類から数十種類準備します。わずかな色差で印象が大きく変わるため、「どの程度までなら自然に見えるか」という“許容の幅(トレランス)”を考慮し、必要な色のバリエーションを整えています。

こうした準備や判断には、スタッフ一人ひとりの丁寧な観察と気配りが欠かせません。染色の調合から補修紙の選択に至るまで、日々意見を交わしながら感覚と経験を共有し補い合っています。わずかな違いにも目を向け、熟慮し、調整する。その工夫と積み重ねが補填作業の確かさを支えています。

コンサベーション・グループ(修理部門)に関する記事はこちらからまとめてご覧いただけます。

『今日の工房』より コンサベーション事例まとめ