今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2018年9月12日(水)新薄葉紙「くるみん」の紙ヒモ用小型ロール品を発売しました。

今年1月に販売を開始した新薄葉紙「Qluminくるみん」を紙ヒモ用の小型ロール品にした「くるみんのひも」の販売を開始します。

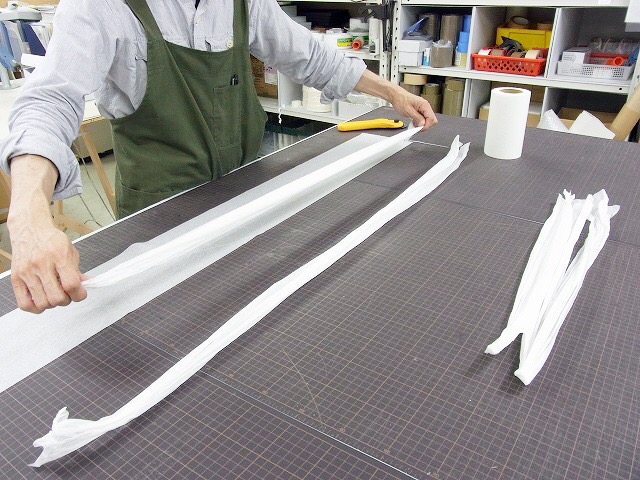

文化財や美術品を梱包する現場では薄葉紙は欠かせない存在であり、「包む」以外にも、緩衝材と資料を固定する「紙ヒモ」としてよく使われています。通常は大判の薄葉紙を、お客様が自ら細長く裂いて作るため、均一に裂けずに切れやすいヒモになったり、また長いヒモが必要なときは短いものを繋ぐなど、作るのにとても手間がかかるものでした。

「くるみんのひも」は幅150ミリ×100メートルのロールタイプです。スリット加工で仕上げているため切り口が綺麗で丈夫な紙紐が作成できます。扱いやすく、好きな長さでカットできるのが特徴で、大型品の梱包に限らず、破損した資料の固定や、小物用の緩衝材としてもご利用いただけます。「薄くても丈夫」、「スペースをとらずに、すぐに作れて、扱いやすい」、「大きな紙からカットしないので無駄なく作れる」等々と好評です。

◆販売形態

・「くるみんのひも」幅150ミリ×100メートル 1本

2018年9月5日(水)NPO文化財保存支援機構が主催する実践セミナー「保護紙とその活用方法」で講義とワークショップを行いました。

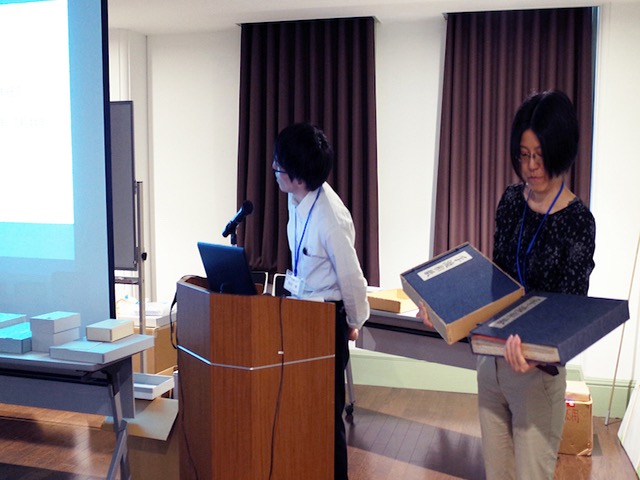

NPO文化財保存支援機構が主催する平成30年度文化財保存修復を目指す人のための実践コースが8月23日(木)〜8月25日(土)にかけて東京国立博物館黒田記念館セミナー室で開催されました。3日目の基礎講座/WSでは弊社スタッフが「コレクションの保存用紙ー保護紙とその活用方法ー」というテーマのもとに、3時間にわたり講義とワークショップを行いました。

講義では文化財の「包材」に焦点を置いて、使われる素材や保存容器・包材の機能、国際的な品質規格などを解説しました。後半のワークショップでは、保存容器の「使いやすさ」という点をどう考えるかをテーマとして、素材の選定や形状を決める際のポイント、デザインや構造の設計などを、弊社での製造過程の一端を動画で紹介しながら解説し、最後に簡単な保存容器の製作実習を行いました。参加者からは具体的かつ踏み込んだ質問が多く寄せられ、私共にとっても大変有意義なセミナーとなりました。ご参加いただいた皆さま、まことにありがとうございました。

2018年8月22日(水)本を展示する際の簡易な「支え」は、アーカイバルボードで自作できます。

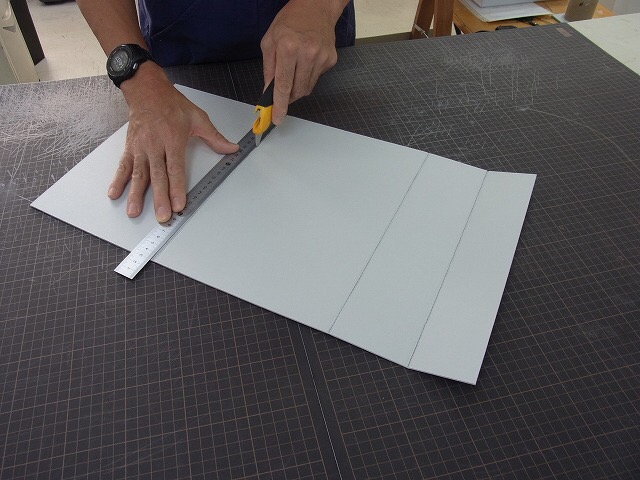

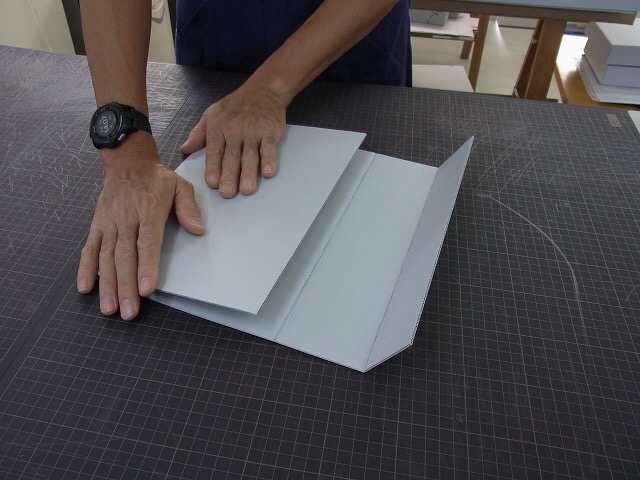

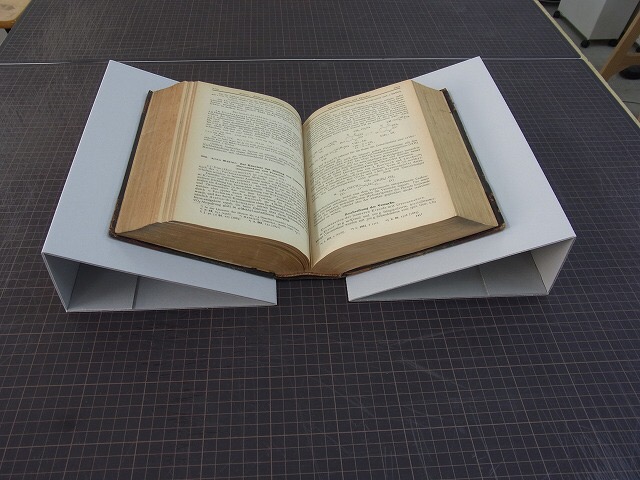

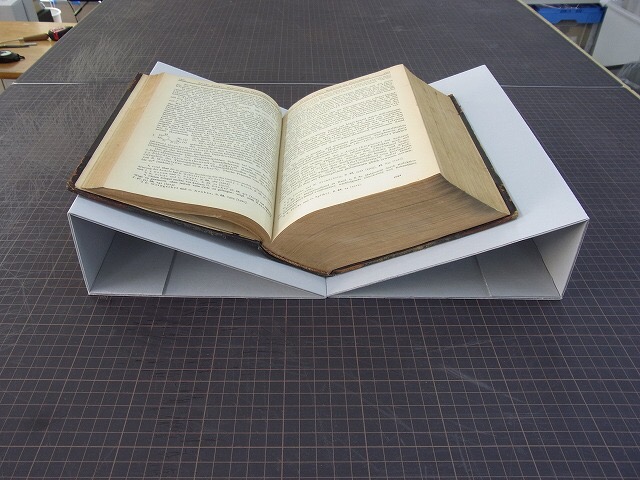

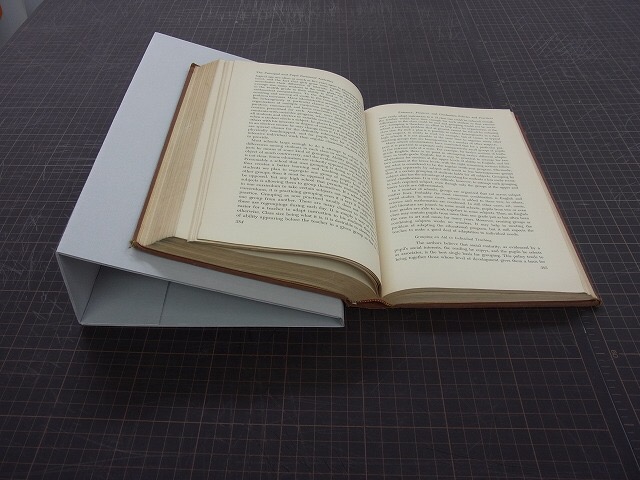

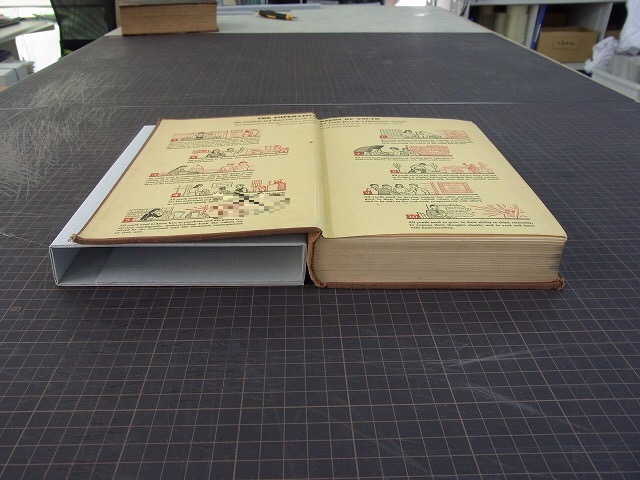

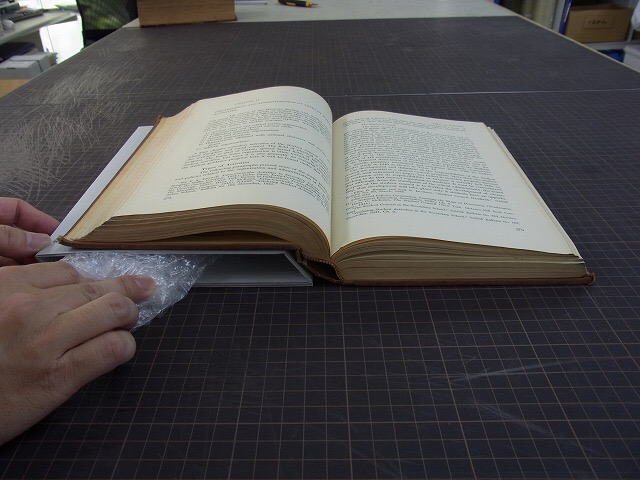

古い貴重な書籍を開いて展示する際、本に負担がかからないように裏側から「支え」を入れることがあります。薄葉紙などを折り畳んで作る簡易的なクッションから、本の厚さやページを開いた時の角度などを計算して作った書見台のようなものまで形態はさまざまです。

アーカイバルボードでも簡易的な展示台を作ることができます。本に合わせた大きさで三角や四角の型を作り、本を開いた角度に添わせてあてがいます。本の重みで変形する場合は、丁度よいところで型の中に詰め物(画像は包材のプチプチを使用)をすれば形が安定します。

本の状態や展示スペースなどの理由で、より精密なカスタムメイドの展示台が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

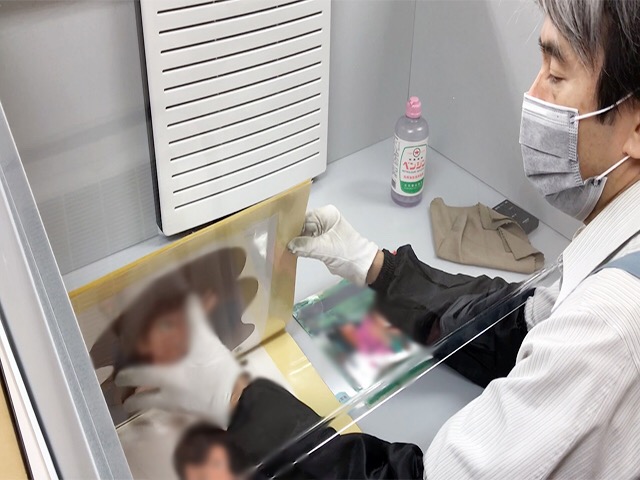

2018年8月8日(水)粘着台紙に貼られた写真の剥離は、刃先を温めたペインティグナイフで。

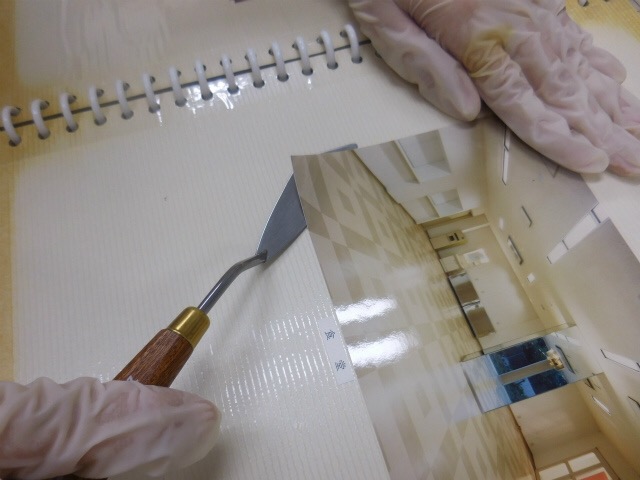

粘着テープや粘着台紙に貼られた写真などの剥離に使うペインティングナイフ。慎重に進めなければならない細かい作業に必須の手道具のひとつである。

ペインティングナイフは主に油彩画の制作に使用する小さなコテ状の道具で、柄部分と段違いに菱形等の形をした金属製の刃(ブレード)がつく。刃の部分は薄く柔軟で弾力があり、平らな面に押し当てると密着してしなやかに曲がるため、隙間に差し込み剥がす作業に適している。

粘着テープの除去、粘着台紙のアルバムに貼られた写真を剥がす処置などでは、刃をアイロンで温め、隙間に滑り込ませて熱で粘着剤を緩ませながら取り外す。特に写真の場合は、写真を折り曲げて傷つけないよう、しなやかさを生かして台紙に刃を沿わせながら分離してゆく。

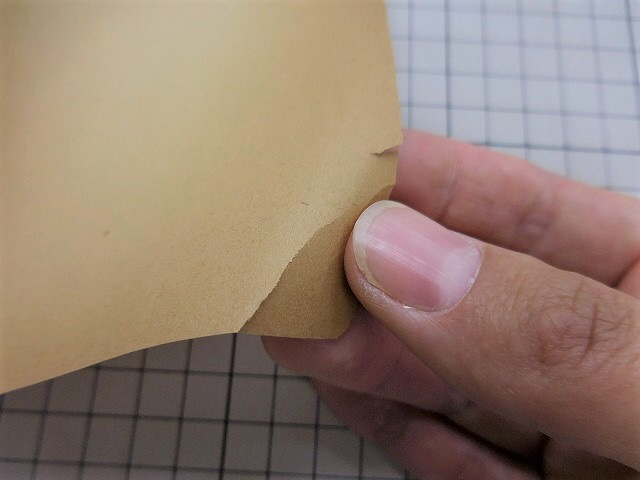

2018年7月18日(水)紙力が著しく低下したものの薄葉紙での裏打ちは、噴霧器での糊さしと不織布の補助で。

酸化・酸性化により、あるいは水損やカビで紙が「老け」(ふけ=紙の繊維化)て、紙力が著しく低下した本紙を、不安なく取り扱える状態にするためには、裏打ちによる紙力強化が有効です。ただし、そうした資料は水分を含むとさらに脆くなり、直接本紙に刷毛を当てるのも困難な場合があります。こういう場合にはスプレーによる裏打ちを採用しています。

まず、薄めたデンプン糊を噴霧器に入れて準備をします。不織布の上に本紙を置き、その上に極薄の和紙(3.6 g/m2)を被せて、上から糊を均一に噴霧し、不織布をかぶせた上から刷毛で撫でて裏打ちをします。

この方法は、必要最小限の水分と糊で裏打ちができ、不織布越しで刷毛を使用するため、本紙を傷める心配がなく、安全に行えます。また、本紙と和紙の接着が面状ではなく、点状での接着のため、硬くならず柔らかな仕上がりとなります。

※和紙の上から糊を噴霧し本紙と接着させるので、使用する和紙が厚いと糊が本紙まで浸透しません。このため、使用する和紙は3.6 g/m2 程度の極薄紙を使用します。ここでは裏打ちを紹介していますが、文字や画像などがある面への「表打ち」としても使います。

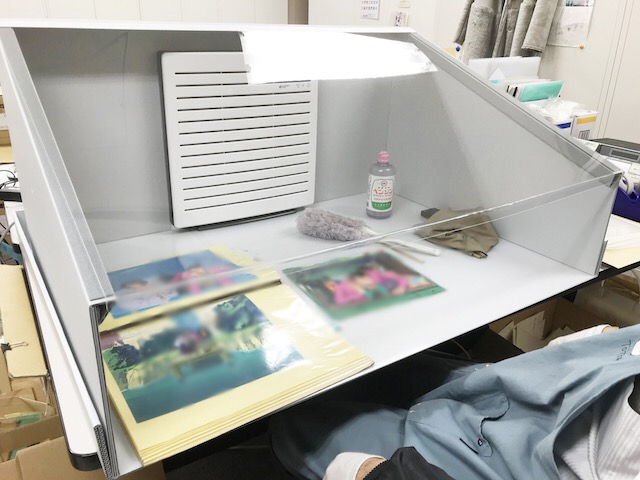

2018年7月12日(水) 本体をプルーフ加工し、使用後の汚れの拭き取りが楽な簡易ドライクリーニングボックスに。

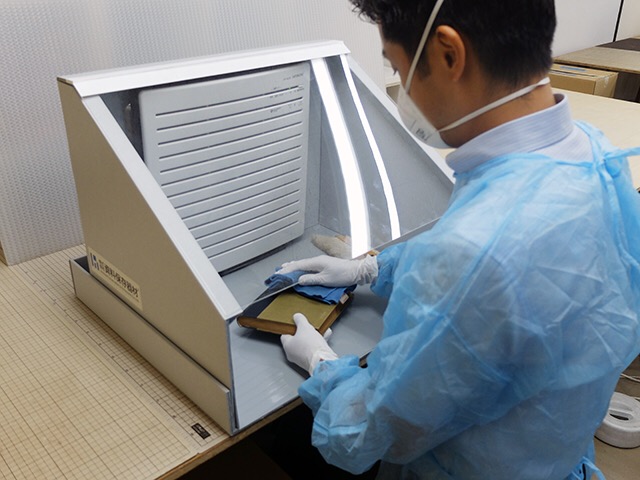

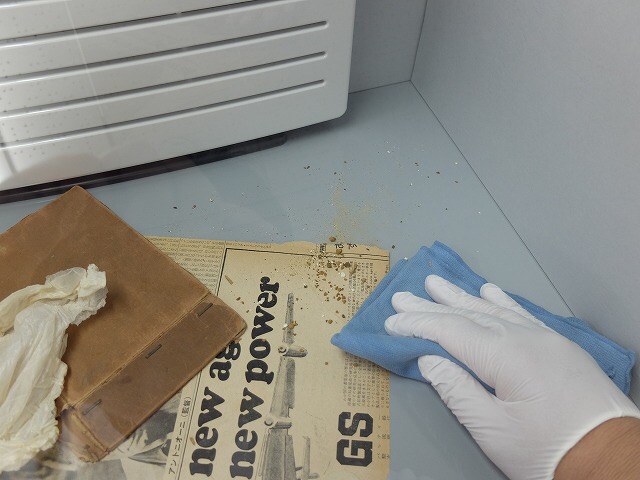

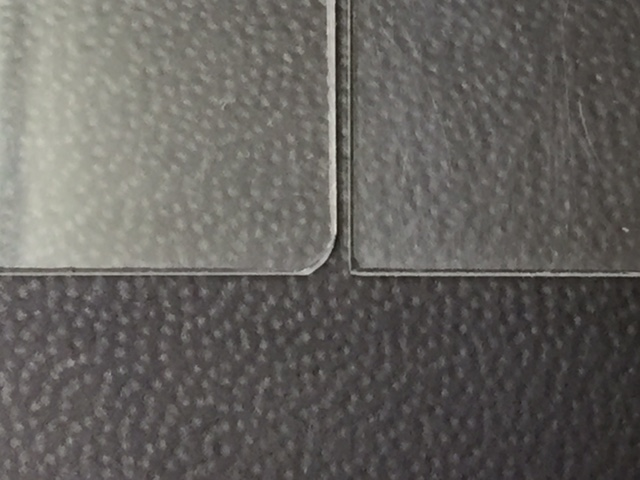

お客様からの強いご要望に応えて、簡易ドライクリーニングボックスにプルーフ加工を施した製品を発売しました。これまでの紙製のボックス表面を、使用中も汚れにくく、使用後にも汚れを拭き取り易いように、フィルムで被覆したものです。

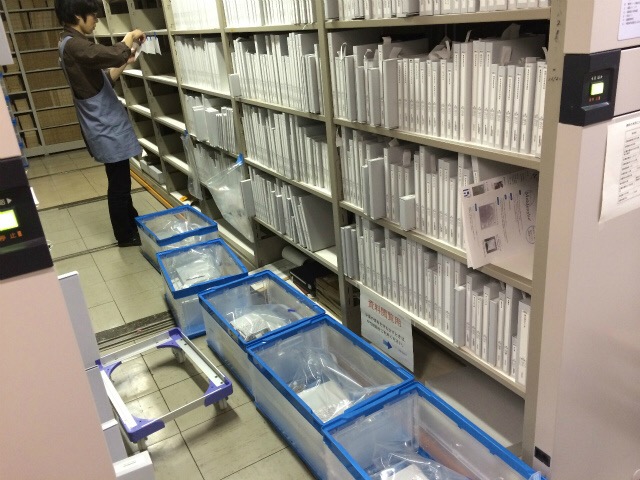

簡易ドライクリーニングボックスは、資料に付着した細かい埃やカビの残滓のクリーニングを、お客様自らが館内や書庫内で安全に行うことを目的に開発されました。空気清浄機を組み込んだボックス内で資料のクリーニングが可能になり、作業中の埃やカビの周辺への飛散や、作業者が吸い込むといった健康被害を防ぐことができます。発売以来、そのコスト・パフォーマンスの良さがお客様に好評で、全国の機関で導入され、当社のロングセラー商品になりました。また、この間、導入していただいたお客様からのご要望を受けてマイナーな改良を重ねてきました。

今回の改良品は、「ボックス自体をクリーニングし易くして欲しい」というご要望にお応えするものです。従来モデルは、使用中に落下した埃などを拭き取り易いようにボックスの底にプラスチック・ボードをはめ込んでいましたが、今回は、ボックス全体にプルーフ加工を施して防水機能を持たせ、作業中の濡れた布巾での拭き取りや、作業後のアルコールでの消毒にも対応しました。

また、天井を覆う透明アクリル板の角を丸くし、作業者はもちろん、資料を傷つけないような細かい改良も施しました。

ボックス内の作業スペース(幅550×奥行き350×高さ220ミリ)など、その他の仕様に変更はなく、これまで通りのご利用方法が可能です。

以上のような仕様変更に伴い、販売価格を改訂させて頂きました。新価格は「本体ボックス+空気清浄機」で52,000円(税抜き)です。また、従来品をお使いのお客様で、空気清浄機を除いた本体ボックスだけを欲しいという方にも、36,000円(税抜き)で対応いたします。梱包輸送費は別途、頂戴いたします。

なお、購入の前に試してみたいというお客様には、最大2週間の無償レンタルを行なっています。この場合、ご返送時の料金のみ、ご負担ください。詳細は電話かメールなどでお問い合わせください。

関連情報

『今日の工房』2018年4月25日(水) アニメプロダクションのアーカイブ構築に大型ドライ・クリーニングボックスが活躍

2018年7月4日(水) 爽やかな暑中お見舞いの手ぬぐいができました。

2018年6月13日(水) 紙ヒモ用の「薄葉紙くるみん」を試作しました。

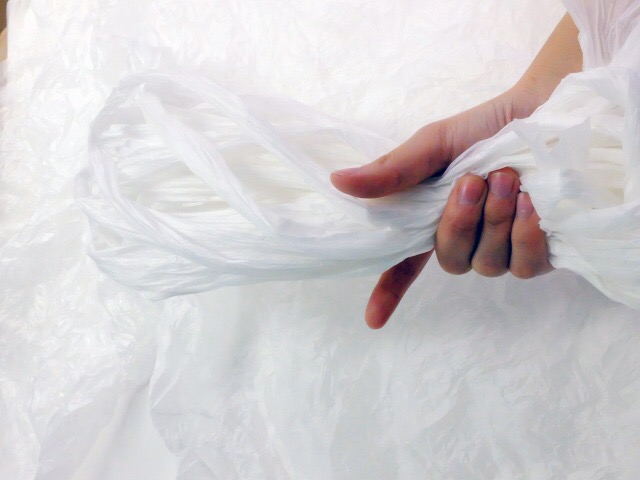

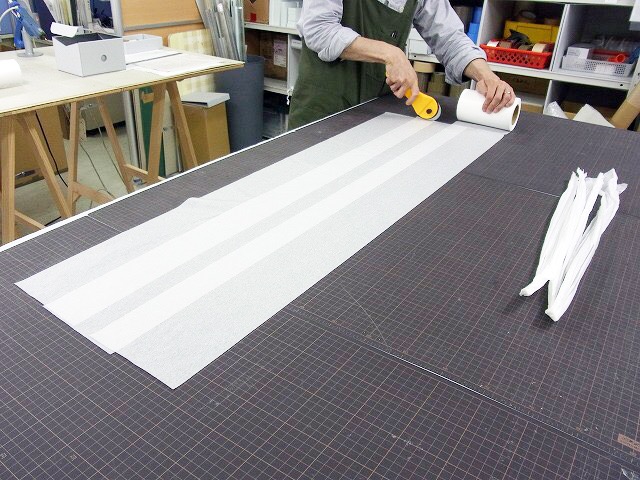

1月に販売を開始した新薄葉紙「Qluminくるみん」で、このほど紙ヒモ用の小型ロール品を試作しました。お客様に試していただいている段階ですが、「薄くても丈夫」、「スペースをとらずに、すぐに作れて、扱いやすい」、「大きな紙からカットしないので無駄なく作れる」等々と好評です。

文化財や美術品を梱包する現場では薄葉紙は欠かせない存在であり、「包む」以外にも、緩衝材と資料を固定する「紙ヒモ」としてよく使われています。大判の薄葉紙を細長く裂き、それをしごいてヒモ状にするのですが、紙の柔らかさと加工性の良さで資料を傷つけず、手早く作れるのが利点です。

今回、より簡単に紙ヒモを作るための「紙ヒモ用くるみん」を試作しました。ロール型なので扱いやすく、好きな長さでカットできるのが特徴です。大型品の梱包に限らず、破損した資料の固定や、小物用の緩衝材としてもご利用いただけます。

※追記:小型ロール品「くるみんのひも」、販売を開始しました。新薄葉紙「Qluminくるみん」のページをご覧ください。

2018年6月6日(水) 修復業務のアシスタントを募集します。

近現代紙資料(図書、雑誌、和装本、洋装本、新聞、地図、図面、写真など)の修復業務のアシスタントを募集します。

仕事内容は、資材の準備などのほか、実際の処置に携わる業務をお任せします。そのほか、保存容器の作製、劣化調査、出向業務、事務作業などをお手伝いいただきます。

募集要項はこちらをご確認下さい。

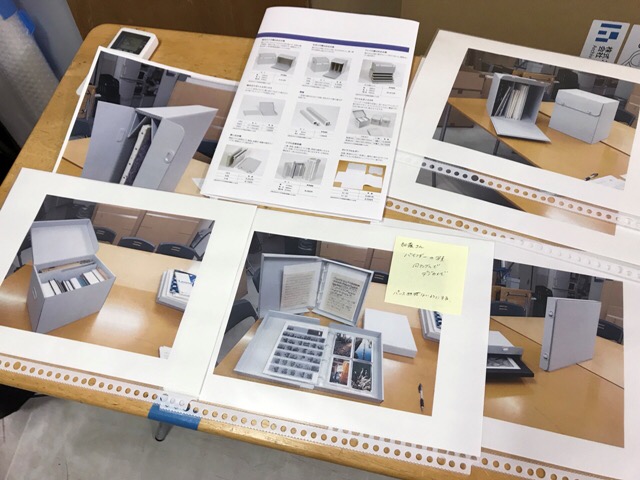

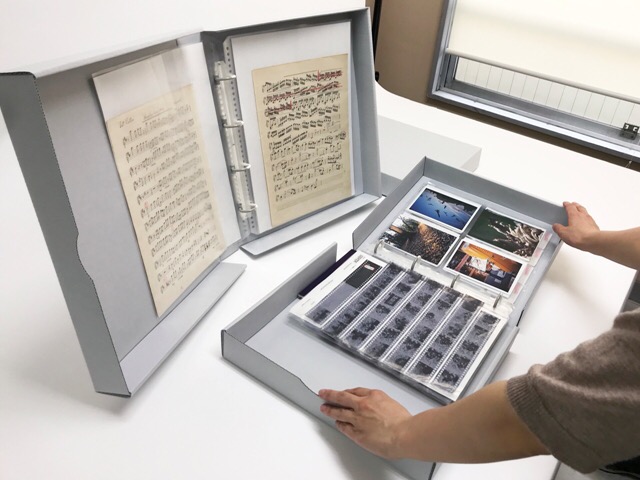

2018年5月30日(水)保存箱のサンプル撮影をプロに依頼しました。

デザインや仕様が変更になった保存箱9点の商品撮影を行いました。今回は美術品の撮影などを専門にされているフォトグラファーに依頼しました。

撮影画像はカメラと接続したPCにリアルタイムで出力されるので、構図の修正などの作業がスムーズに行えました。実際に箱へ資料を収納する時の使用イメージがお客様へ伝わるような商品の見せ方を心掛けました。準備が整い次第、商品カタログやホームページに掲載いたします。

2018年5月16日(水)夏のごあいさつにむけて手拭いの柄はどれに?

毎年お正月と夏にお客様にお配りする弊社オリジナルの手拭い。風鈴、ラムネ、金魚と夏らしい柄が候補にあがりました。これからスタッフ一同どれにするか検討します。どのデザインかは、皆さまのお手元に届く7月中頃までお待ちください。

2018年5月9日(水)資料を洗浄する時の水の物性の変化を確認する計測機器。

修理作業では、毎回異なる性質の資料を扱うにあたり、処置結果を同じレベルにするための目安として、計測機器を用いて処置に使用する材料の物性の変化も測り、その値を参考にしながら処置を行います。特に資料の洗浄などの水性処置では、処置中の水のpH・TDS(総溶解固形分)・温度等の変化を測り、処置後の各種値の変化を確認します。

これまでは計測結果の表示画面と計測用の電極が一体になったハンディータイプの計測機を使用していましたが、新たに、河川などの水質検査用の電極投げ込みタイプを導入しました。手元の画面で数値の変化を確認しながらチェックシートの記入が行え、また、大きな洗浄槽の中でも計測機の水濡れを気にせず処置を行いながら数値が確認できるようになり、重宝しています。なお、4枚目の画像は処置中・処置後の洗浄液の色の変化を比較したもので、数値の確認と併せてこうした目視観察・記録も行っています。

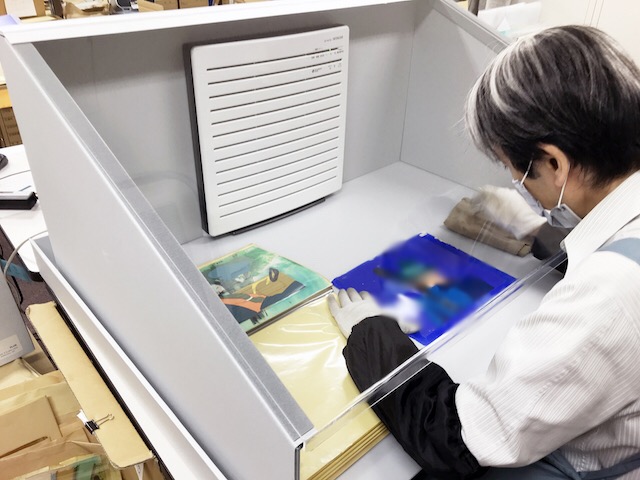

2018年4月25日(水) アニメプロダクションのアーカイブ構築に大型ドライ・クリーニングボックスが活躍

アニメ製作プロダクションの株式会社トムス・エンタテインメントのアーカイブ部様よりご依頼をいただき、セル画や原稿、絵コンテなどのクリーニング用に大型サイズのドライ・クリーニングボックスを製作しました。

同社では、映像資産としての利活用を目的としたアニメーション資料のアーカイブ化に取り組んでおり、整理作業の一環で資料のクリーニングを行っています。セル画のクリーニング作業では、固着したセルを剥がしたり、作画時のインクの 微細な飛び散りを除去する際に有機溶剤を使用し、また、セル画の材料である酢酸セルロース(トリアセチルセルロース)は経年劣化によって加水分解し酢酸ガスが生じるなど、チリやホコリだけでなく、作業者がこうした有害化学物質を吸引しないように、これまでも様々な対策を講じられてきました。

今回製作したのは、ボックス内の作業スペースが定型品(幅550×奥行き350×高さ220ミリ)に比べて約2倍の幅1,000×奥行き700×高さ330ミリのもの。幅、奥行き、高さ共に広くしたことで、資料が収納されたB4やA3サイズのクリアブックからセル画を出し入れしながら作業できる十分なスペースが確保できました。また、周囲へのホコリの飛散防止のために取り付ける透明アクリル板のたわみを抑制するため端にL字曲げ加工を施し、サイドバーには開閉時の衝撃吸収とボックス内の密閉度を高めるための緩衝材(プラスタゾート)を設置。十分な吸引気流が発生するよう作業に支障のない範囲内で開口部も小さく調整し、作業中に舞い散る細かいチリやホコリ、カビ、有機溶剤蒸気などに汚染された空気を作業者が吸い込まないようになっています。

関連情報

・『今日の工房』2018年2月7日(水)スタッフの健康を守るために、 有機溶剤などの化学物質、粉塵・ カビなどへの対策の一環として、防塵・ 防カビマスクを一新しました。

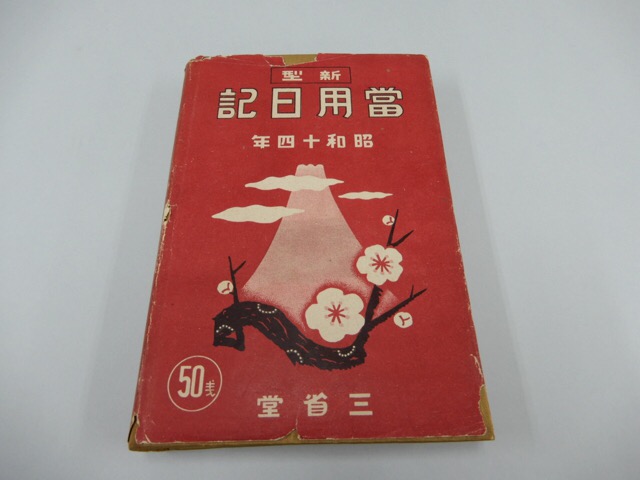

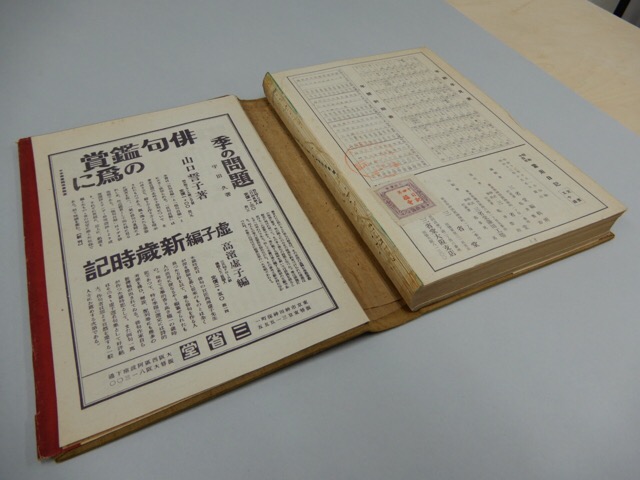

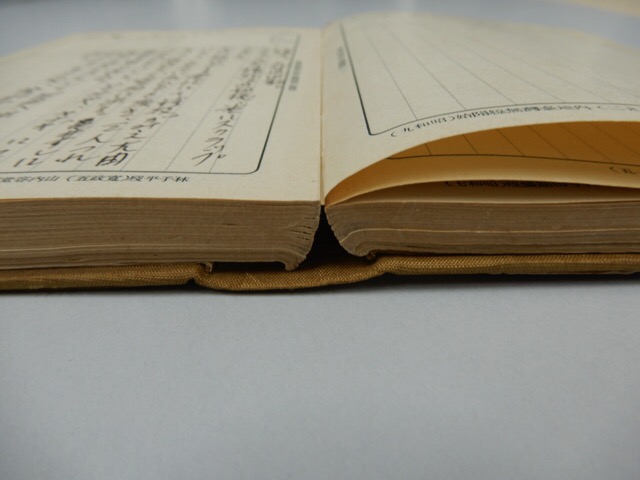

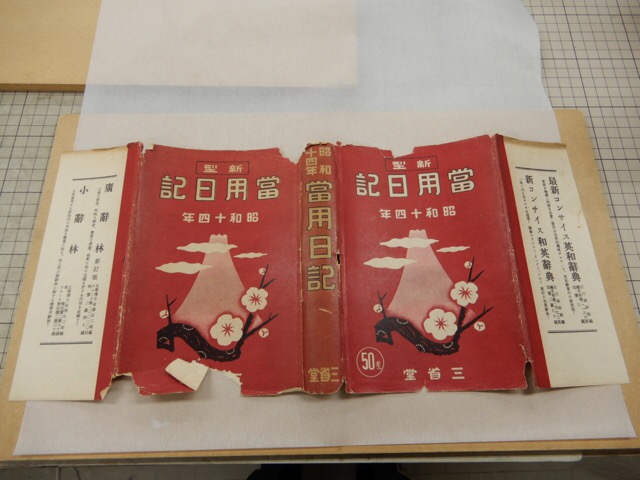

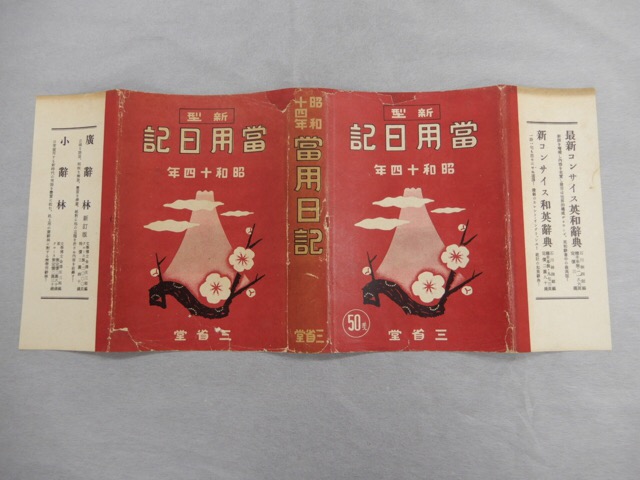

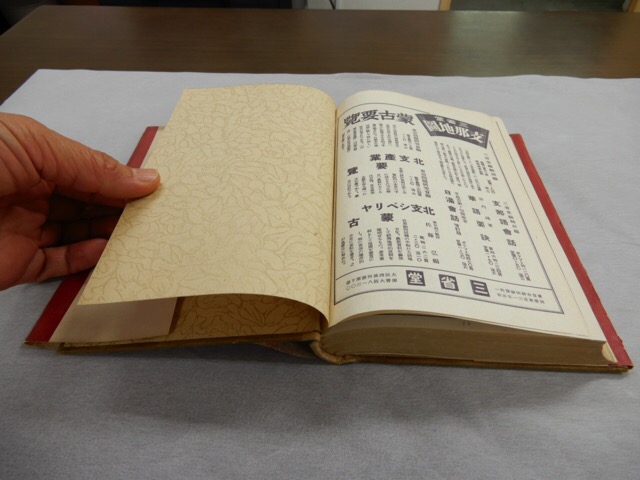

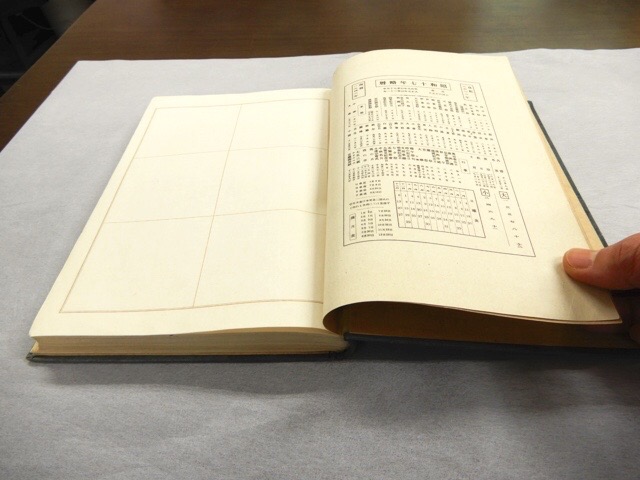

2018年4月19日(木) 北原白秋の晩年を記す籔田義雄の日記を修理し展示へ

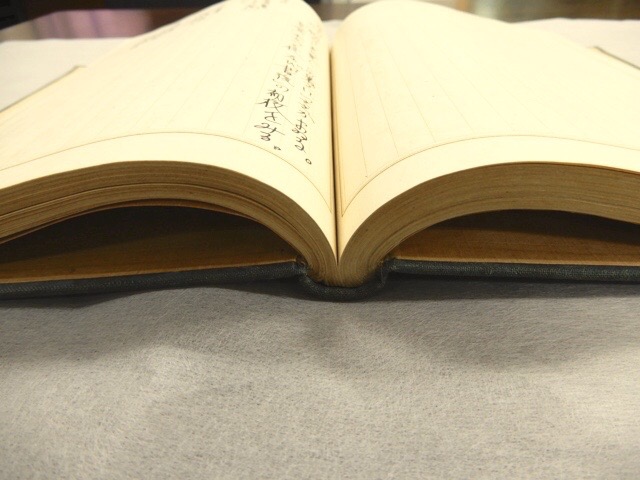

小田原市立図書館様より、昭和初期の日記帳2点の修理製本をご依頼頂きました。この日記帳は、北原白秋のお弟子さんで、秘書も務めた、詩人の籔田義雄(1902-1984)の昭和14年と昭和17年のもの。ともに、白秋の晩年の記録にあたります。4月21日(土)からの町田市民文学館ことばらんどの企画展「童謡誕生100年 童謡とわらべ唄 ー 北原白秋から藪田義雄へ 」に、昭和17年のものが展示されます。

処置としては、破れや欠損のあるブックジャケットへの修補と、外れたヒンジの修理を行いました。修補ではジャケットの色に染色した和紙とでんぷん糊で繕い、ヒンジの修理ではオリジナルの背ごしらえを除去し、新たに和紙や中性紙で背ごしらえを行いました。新しい背ごしらえにより背が支えられ、本体を開いた状態での展示にも、安全に対応できるようになりました。

2018年4月11日(水) より安全に出し入れしたい資料にはフラップ付きをお勧めしています。

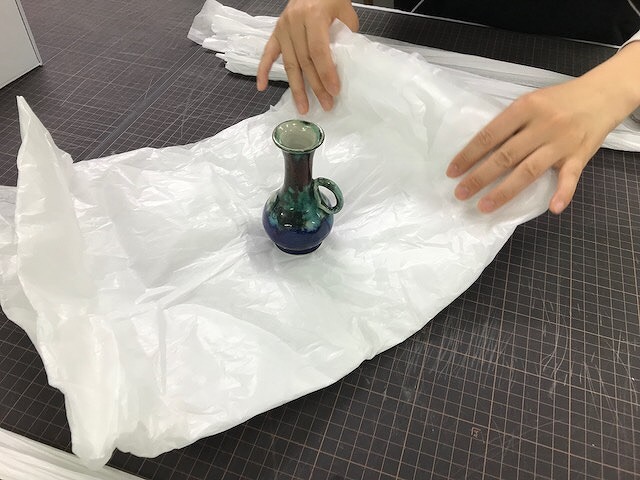

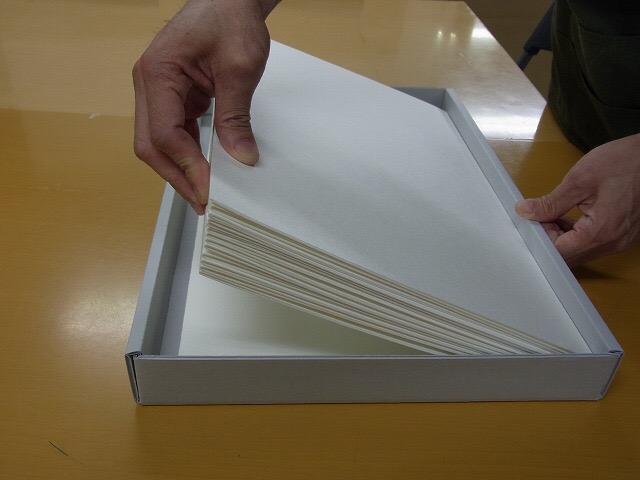

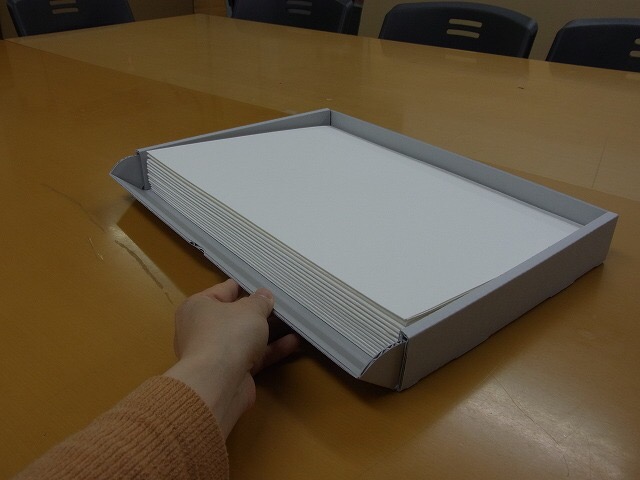

資料を保管するための容器に大切なことは、使用材料の品質や、容器としての強度もさることながら、資料の出し入れの際の「使いやすさ」が挙げられます。容器への出し入れがスムーズにできれば、資料にかかるストレスを軽減し、かつ安全に取り扱うことができるからです。

弊社の製品も、なるべく使いやすい形状にすることを心がけています。例えば、被せ蓋式保存箱は蓋と身からなる最も基本的な形状の箱ですが、ご希望に合わせて箱の身の側板が開く「フラップ式」という構造にすることができます。これにより、資料を箱の横から取り出すことができるようになります。例えば、壊れやすく高さのある花瓶は、箱の上から手を入れて持ち上げて出し入れするよりも、フラップを倒して横からしっかり持って引き出す方が安全です。また、つかみにくい書類束や重量のある書籍など、箱の底までしっかりと手先を入れて取り出したい資料にも効果的です。

箱型の容器に入れたいのだが「どうも出し入れが面倒だな」という資料がありましたら、ちょっとした工夫で解消できるかもしれません。お気軽にご相談ください。

2018年4月4日(水) 修復業務のアシスタントを募集します。

近現代紙資料(図書、雑誌、和装本、洋装本、新聞、地図、図面、写真など)の修復業務のアシスタントを募集します。

仕事内容は、処置に必要な資材の準備などのほか、実際の処置業務の補助をお任せします。そのほか、保存容器の作製、劣化調査、出向業務、事務作業などもお手伝いいただきます。

募集要項はこちらをご確認下さい。

2018年3月21日(水) 神奈川県立歴史博物館様所蔵の屏風を収納するコンテナ・ ボックス

神奈川県立歴史博物館は横浜市にある博物館で、神奈川にまつわる歴史・民俗資料や美術品などを収蔵・展示している。今回、同館からご依頼をいただき、屏風を立てて収納するコンテナ・ ボックスを製作した。

ボックスは外寸が高さ1800㎜×幅900㎜×奥行800㎜あり、1ボックスに屏風が4〜6隻程度収納出来る。蓋は慳貪式の前扉にし、留め具などの飛び出しがない設計になっている。また前扉の密閉度を高めるため、ボックス本体の壁にはアルミの補強材を垂直に入れている。これによって紙製の箱とは思えない程の強度が得られ、屏風を立てかけても壁がたわまない構造になった。 屏風の重みでボックス内部の床が凹まないよう、プラスチック製の底板を貼り込んだ。製作時にはスタッフが乗って強度を確かめている。

2018年3月08日(木)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(3) ガス吸着シートの同封が開く新しい可能性

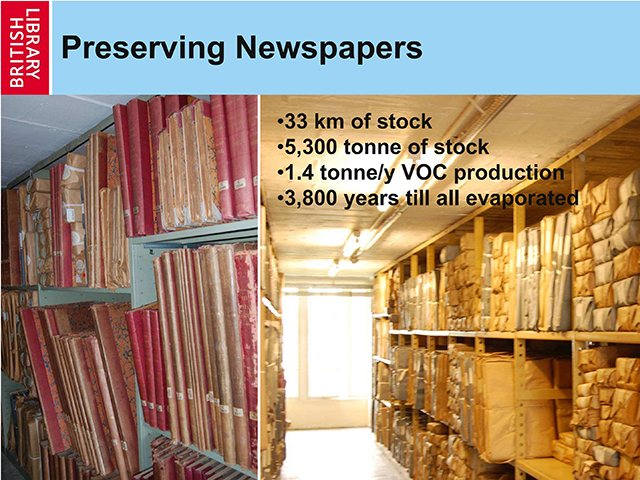

9. 大英図書館の新聞資料は年間1.4t の VOCs を出している

保管環境内の汚染ガス対策が紙資料の劣化を抑制することは古くから指摘されていたが、資料自体から発するガスを再び資料が吸着し劣化をもたらすことが広く注目されるようになったのは近年になってである。なかでも英国図書館が2009年に発表した「新聞資料の保管庫内の新聞から発生するガス」の問題は、明快な数値で示したこともあってか、同種の資料を持つ機関に衝撃を与えた。曰く、英国図書館の新聞資料を並べると、棚長は33km、重量は5,300t、そこから発生するガス(VOCs 揮発性有機化合物)は年間 1,4t、放散させ消滅するのには3,800年かかる(画像①)。

フィルム・ エンキャプシュレーションでは、この書庫内のような大きな環境と同じことがフィルムの間で生じていることになる。しかも、放散しない密閉環境では、酸性ガスは凝縮されて強い酸になる。これを除去するにはどうすれば良いのか?

10. フランスの研究機関CRCDG、ガス吸着シート MicroChamber®︎と同封で抑制効果

酸性紙をエンキャプシュレーションをする際に、Shahaniが実証したように、フィルム内で発生するガスをアルカリ性の本文紙が吸着するならば、吸着性能のより高いものを採用すれば、劣化抑制効果は一層高くなるのではないか?

これに取り組んだのがフランスの国立紙資料保存研究センター( CRCDG: Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques) のFloréal Danielらの研究チームである。Daniel らは、汚染ガスを吸着する MicroChamber®︎に着目した。

MicroChamber®︎は 米Conservation Resources International が1992年に製品化したもので、大気中の亜硫酸化物や窒素酸化物などを吸着して、紙焼き写真や文書の変色を抑制できる新しい素材として注目された。ガス吸着材としては活性炭が一般には知られているが、MicroChamber®︎は微細なゼオライト粉の持つ分子ふるい機能(molecular sieve)を紙に担持させたものだ。これまでの吸着材の100倍以上のガス吸着力を持つとされる。MicroChamber®︎は文化財の保存のための革新的な材料として用途開拓が進み、美術館・ 博物館むけの板材 ArtCare®︎もその後開発されたことで、世界的に市場が広がった。

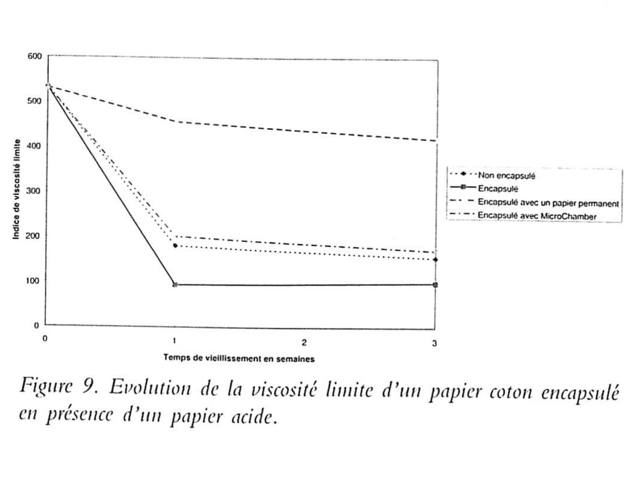

Daniel らはまず、Shahani が採用したアルカリ性の本文紙とMicroChamber®︎シートの吸着性能を比較して後者の圧倒的な優位と、フィルムのガスバリア性により外部からの汚染ガスの侵食が無いことを確認し、4種類の紙(ろ紙=コットン紙、酸性紙、弱アルカリ性本文紙、MicroChamber®シート)を亜硫酸化物と窒素酸化物を含む環境下に晒したのち、これをエンキャプシュレーション処置をし、強制劣化後のそれぞれの紙のセルロース重合度の変化を見た。その結果、酸性紙は予想通り重合度の低下が著しいことを再確認した。また、密閉環境下では中性のコットン紙(ろ紙)も自ら発するガスによる劣化は免れないものの、MicroChamber®紙と同封したものは、重合度低下の抑制効果が確認された(画像② グラフ線上から、エンキャプしない元の紙、弱アルカリ性紙同封、MicroChamber®同封、同封なし)。さらにMicroChamber®シートは下敷きのかたちで接しておらずに近接していても、同様の結果が得られるという新しい知見を明らかにした。

11. 当社の現在の取り組み— 汚染ガス吸着シートGasQをエンキャプシュレーションに

当社は一枚ものの紙資料を安寧に保存・ 利用できる方法として、エンキャプシュレーション技術をいち早く導入した企業である。その後も、ここに紹介してきたような海外での研究の進展を怠りなく見守り、実用上問題ないと判断したものは積極的に取り入れてきた。また、エンキャプシュレーション処置をする酸性の資料については、水性および非水性の脱酸性化処置を封印前に行うことを必須としている。

ただ、酸性紙であっても、アルカリ性の炭酸カルシウムやマグネシウムを紙に与える脱酸性処置はしないという資料はある。資料に使われているインクなどのアルカリ耐性が不明で、その確認試験もインクなどを変色させるかもしれない場合だ。また設計図面などに多用されてきた青写真も、基材の紙の酸性度は高いが、アルカリ処置は画像面の変色をもたらすことから、御法度とされている。

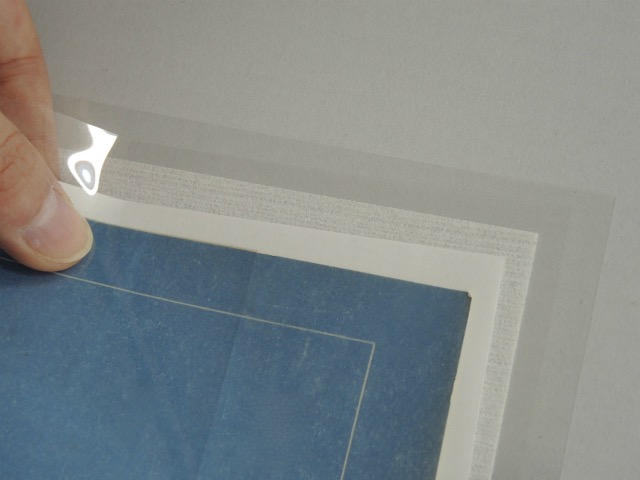

こうした資料へのエンキャプシュレーションの適用を可能にするのが、MicroChamber®︎に代表されるガス吸着材の同封だ。当社では2012年に汚染ガス吸着シートGasQ®︎を開発・ 上市した。分子ふるい機能を持つゼオライトがセルロース内で高密度に結晶化しており、従来品のようなゼオライト粉体の脱落はなく、シート表面もザラつきがない。接触する資料への影響もPAT等で確認している。肝心の吸着力も、紙の劣化時に最も多く発生する酢酸を例にとると、当初100pm が60分後には1ppmにまで低減する。

両製品とも現在、応用開拓に取り組んでいるが、その一つがエンキャプシュレーションへの導入(画像③〜⑥)である。これまでならば封印前の脱酸性化処置に躊躇するような資料へも下敷きとして適用できる。また、上述した Daniel らの研究が述べるように、資料に接しなくて近接していても効果があるならば、下敷きではなく、GasQをフレームのように資料を囲むかたちでエンキャプシュレーションすれば、両面に情報がある資料にも適用可能である。

12. エンドユーザー自らがエンキャプシュレーション処置ができる

もうひとつの応用の可能性が、エンドユーザー自らがエンキャプシュレーションする際のガス吸着材としての採用である。図書館やアーカイブズ、あるいは美術館・ 博物館が自ら実施したいと思っても、これまでは限界があった。脱酸性化処置ができる機関は限られているし、フィルムの端のシール法も、現在ではスタンダードな方法である高周波溶着機を導入するのは、予算やマンパワーの上で難しい。結局は、当社のような外部の業者に任せるしかなかった。

しかし、ガス吸着紙の同封という方法ならば、あらかじめ2辺(L字)、あるいは1辺だけをシールしてあるエンキャプシュレーション用フィルムを購入すれば、自館ですぐに着手できる。L字型なら他の2辺、1辺なら他の3辺は開封されているが、Shahani が指摘しているように、辺が開封しているか否かは関係なく、発生するガスはフィルムの間に行き渡るのだから、ガスを吸着するものと一緒に封印すれば良い。

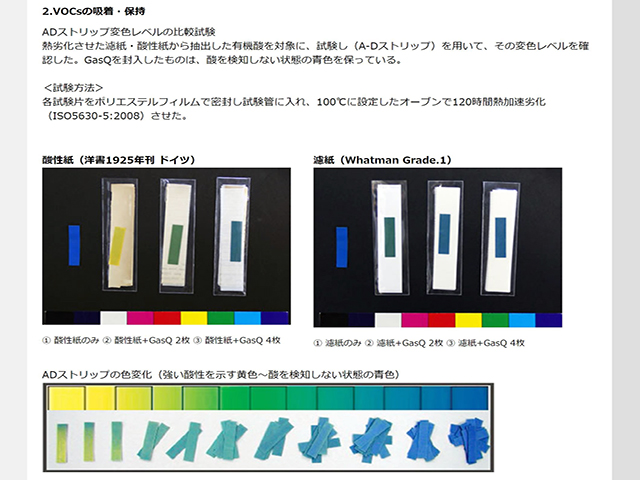

なお、画像⑦ は酸性の本文紙とろ紙とGasQと共にエンキャプシュレーションし、そのまま加速劣化させたもののフィルム内部の酸性度をAD(acid detective)ストリップで測ったものである。GasQの優れた性能がお解り頂けると思う。しかし、GasQ®︎は市場に出したばかりの製品であり、確かな基本性能とは別に、応用分野でのデータの蓄積はスタートしたばかりだ。当社では社内でできる簡易な試験とともに、外部の専門機関への委託試験も数多く行なっており、今後適時、その成果を発表し、お客様のより確かな信頼を得たいと考えている。

(終り)

関連情報

2018年2月28日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(2) 二枚のフィルム内に封じられた酸性ガスは劣化を加速させないのか?

5. 開発者の米議会図書館(LC)は「脱酸は必須」と。だが劣化の加速は?

酸性劣化した資料をそのままエンキャプシュレーション処置すると、滞留する酸により、劣化が加速するのではないか?

この疑念はマニュアル発表前から指摘されていた。LCのマニュアルでも「事前に脱酸処理することの必要性」、「資料の劣化速度に対する影響」という項目があり、前者については「もちろん然り」で、「非常に長期に現物を残したいというならば、封入する前に必ず脱酸して弱アルカリ化すべきである」。しかし後者の「資料の劣化速度」については、封印したものはわずかに耐折強度が低下するというデータもあれば、初期の耐折強度が低いものでは逆の結果になるといったデータもあった。

6. くしゃくしゃに潰す実験をすると— 資料の傷みは利用時にこそ注意

だが、封印した紙としない紙との比較は単純ではない。ラミネーション法もエンキャプシュレーション法もそもそも、剥き出しでは扱いに支障がある一枚ものの資料を傷めずに扱いやすくするのが眼目だ。例えば両者の資料としての利用時の損耗を考慮すると、封印した資料の方が、利用時の扱いによる物理的な強度への影響は、剥き出しの資料へのそれよりも、はるかに小さいだろう—マニュアルではそう説明している。

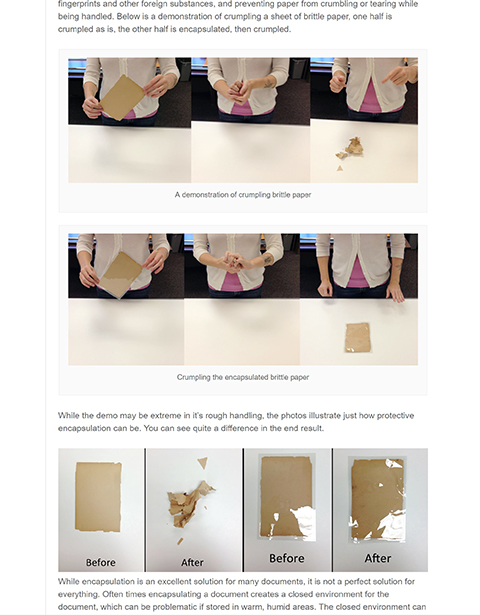

事実、エンキャプシュレーションしたものへの外側からの物理的な衝撃に対する保護力は驚異的だ。画像①はMiami University Library の Encapsulation の HP に掲載されているものだ。これは「くしゃくしゃに潰す実験」(A demonstration of crumpling brittle paper)と称されている。紙の端を1、2回折り曲げるだけで破断してしまうような極端に劣化した本文紙を封印し、これと封印していないものをくしゃくしゃに潰す。その結果はご覧の通り。封印しない本文紙は完全に破断してしまうが、封印したものは、破れこそ生じるが、破断してバラバラになることはない。ちなみに弊社での同様の実験でも同じであり、ほぼ元の形を保った本文紙、封を開けて取り出すことができた。

この物理的な強靭さの付与は、LCのマニュアルでも強調されているが、さらにこのマニュアルで重要な事は、酸性劣化で耐折強度が極端に低下したものへの脱酸処置は、悪い影響こそ無いが、ほとんど無駄という指摘だ。なぜならば脱酸処置は紙力を回復させるものでも付与するものでもなく、アルカリ物質を紙中に入れることで酸の侵食を抑え、劣化していてもなお残っている紙力を、現状以下にはさせない処置だからだ。

また、むき出しの状態での資料は、ガス状の汚染物質が保管環境中にあるとすれば、絶えず、しかも長期にそれらに晒されて吸着する。一方、エンキャプシュレーションされた資料は、ガス遮断性の高いフィルムによって、外部からの汚染ガスをシャットアウトできる。この影響の差は、実験室での劣化試験では比較検証できない。

7. LCの試験では、 やはり「封印したものは劣化が早い」と結論

とはいえ、LCの「事前に脱酸処理することの必要性」、「資料の劣化速度に対する影響」に関する説明は、十全に納得できるものではない。マニュアルは即、現場で導入できることを目的にされたためか、以上のような試験の内容の説明も結果データの提示も充分ではない。保存科学に携わる研究者にすれば不満の残るところだし、エンキャプシュレーション法を現場に導入した図書館やアーカイブズも、よりしっかりとした裏付けを待ち望んだのも当然だろう。

1995年にLCの保存科学者 C. Shahani が “Accelerated Aging of Paper: Can it Really Foretell the Permanence of Paper” を発表した。この論文は、それまで紙を対象に繰り返し行われてきた数々の強制劣化試験の妥当性(それらの試験結果は、紙が通常環境に長期に置かれた場合の寿命を正しく予測できるものなのか)を根本的に問い直し、「紙の未来予測」が可能な新しい試験法を開発することを目的としていた。この研究は、国際共同プロジェクトとして約10年を費やし行われた。経時劣化した本文紙を、この紙の組成どおりに、しかもこの紙を製紙したのと同じ製紙機を使って作り、両者を強制劣化して比較するという、これまでにない徹底したものだった。ここで開発・ 採用された強制劣化試験法は2008年にISO(国際標準機構)規格になった。この研究の一環として Shahani が行ったのが “Aging of Paper Sealed within Polyester Film”である。

Shahani は、紙の酸性劣化とそれによるガスの生成は非常に長期に渡って起こり、これはフィルム封印された内部でも同様で、しかも濃縮されて酸性度が上がった酸がセルロースの加水分解をもたらす触媒になり、紙の強度低下をもたらすとし、フィルム封印は劣化を加速させると結論した。そして、これを防ぐには、やはり事前の脱酸が不可欠とした。この結論は、新しい知見というよりも、当初から言われてきたことの根拠ある裏付けといえるだろうが、この論文で注目すべきは、酸性紙と一緒にアルカリ紙を封印した場合の劣化抑制効果である。

8. アルカリ紙を下敷きで同封すると劣化抑制が顕著に

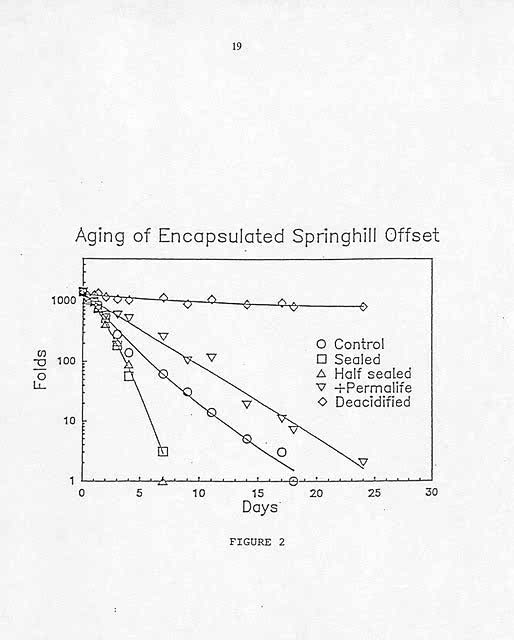

Shahani は、試験サンプルとして当時の書籍用本文紙として使われていた Splinghill Offset®️を選び、そのまま、脱酸処置したもの、そのままを四方シールしたもの、そのままを二方シールしたもの、そのまま+弱アルカリ性本文紙(Permalife®️)の4種のサンプルを90℃、RH50%で強制劣化し、封印したものは取り出し、最大25日間の耐折強度の変化を調べた。

結果は画像②の通りである。あらかじめ脱酸処置したもの(◇)は劣化抑制効果が高く、なにも処置をしない剥き出しの酸性紙そのまま(○)は18日間程度で劣化したが、酸性紙を封印したもの(□)は5日間程度で急速に劣化した。これらは予想の範囲であるが、注目すべきは、二方だけシールしたもの(△)の劣化は四方シールと同等、そして、アルカリ紙を同封したもの(▽)は 、脱酸処置したものには及ばないが、顕著な劣化抑制効果が認められた。

二方だけフィルムの端をシールする方法(L字エンキャプシュレーションと呼ばれる)は、他の二方の端は開いているのだから、ここから劣化ガスは抜けるのではと思われてきた。しかし Shahani によると、生成するガスは、四方、二方に関係なく、抜けないで全体に行き渡るという。

しかし、それ以上に、ある意味で朗報と言えるのは、アルカリ紙の下敷きを同封する抑制効果である。これは、ガス吸着性がより優れた下敷きの採用、そして水性の脱酸処置が不可能な資料、アルカリを直接付与すると影響が懸念される資料(例えば、設計図面などに使われる青写真 blueprint)へのエンキャプシュレーション法の適用の可能性を開いた。

(続く)

関連情報

2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在 ⑴ なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

1. それは70年代のアメリカ議会図書館から始まった

劣化して紙力が低下した一枚ものの紙資料を、透明なフィルムで挟み、フィルム周辺を閉じて資料を封印する。これがポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法(polyester film encapsulation)と呼ばれるものだ。1970年代後半にアメリカ議会図書館(LC: Library of Congress)により開発され、今なお盛んに用いられている資料保存技術である。

膨大な量の劣化した一枚ものの資料を所蔵するLCは、この技術を開発する以前までは、、ライニング法(lining)やラミネーション法(lamination)、すなわち薄葉紙や絹のガーゼでの、裏打ち(lining)や表打ち(lamination)、あるいはアセテートフィルムを資料の両面に熱で貼り付けるラミネーション法で対応していたが、熟練した職人技や専用設備が必要なことで、適用範囲は限られていた。

特に1930年代から、それまでの薄い絹のガーゼでの表打ち(silk lamination)に代わり、米国内や英国で多用されてきたアセテート・ フィルムによる両面ラミネーションは、1947年には、アメリカ独立宣言のためにトーマス・ ジェファーソンが書いたドラフト文書など極めて貴重なものにも適用されてきたのだが、この抜本的な見直しが急務とされた。セルロース・ アセテート・ フィルム自体の劣化と発生する酢酸の影響への懸念、全体の歪みの発生、熱で貼り付けたフィルムの剥離が難しいことなど、60年代になると、困難な問題が表面化してきたためだ。

当時、LCの修理と保存部門を牽引していた F. Pooleは1974年に”Current Lamination Policies of the Library of Congress.” として、 LCはそれまでの多用してきたアセテート・ フィルムによるラミネーション法を完全に放棄して、これに代わる新しい「紙の強化技術」としてポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の開発に取り組んでおり、近くその成果を明らかにできる、と告知した。

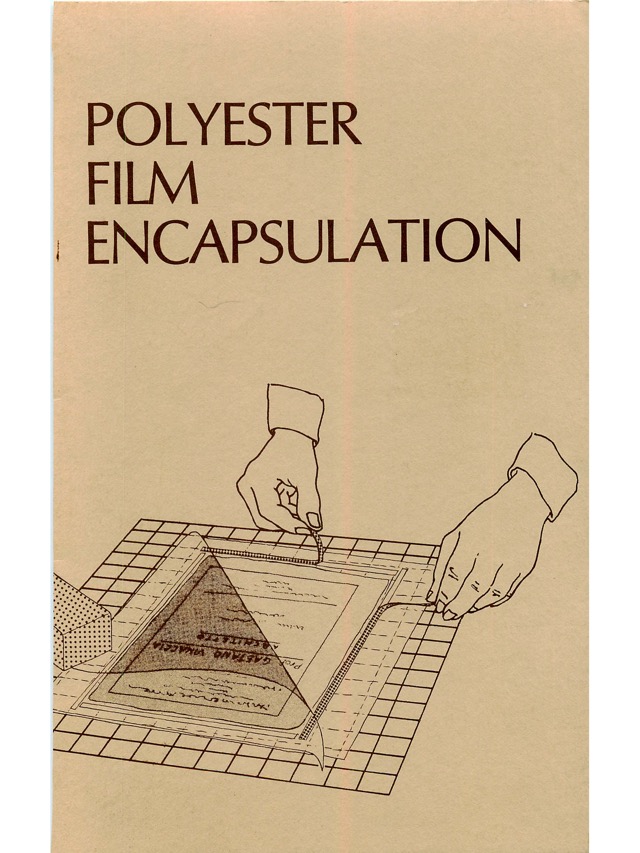

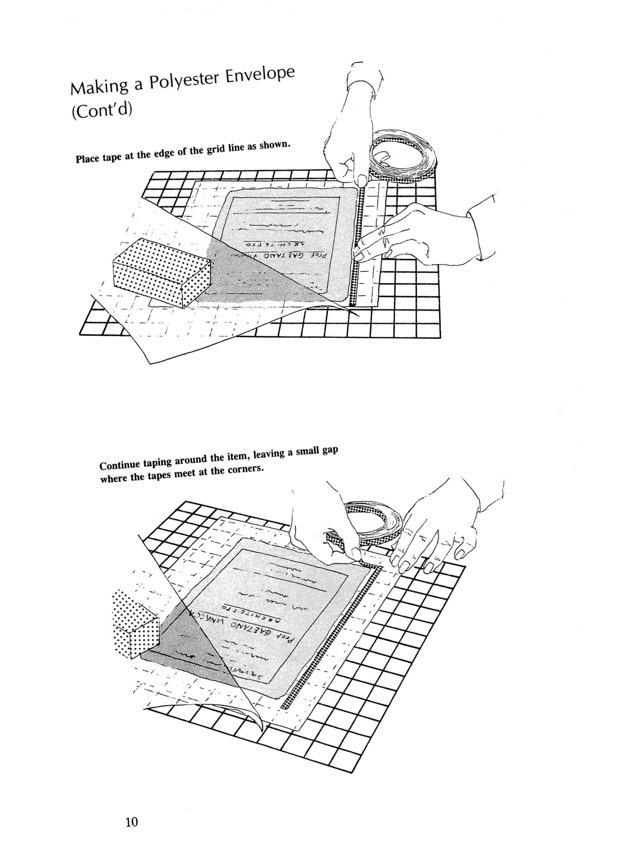

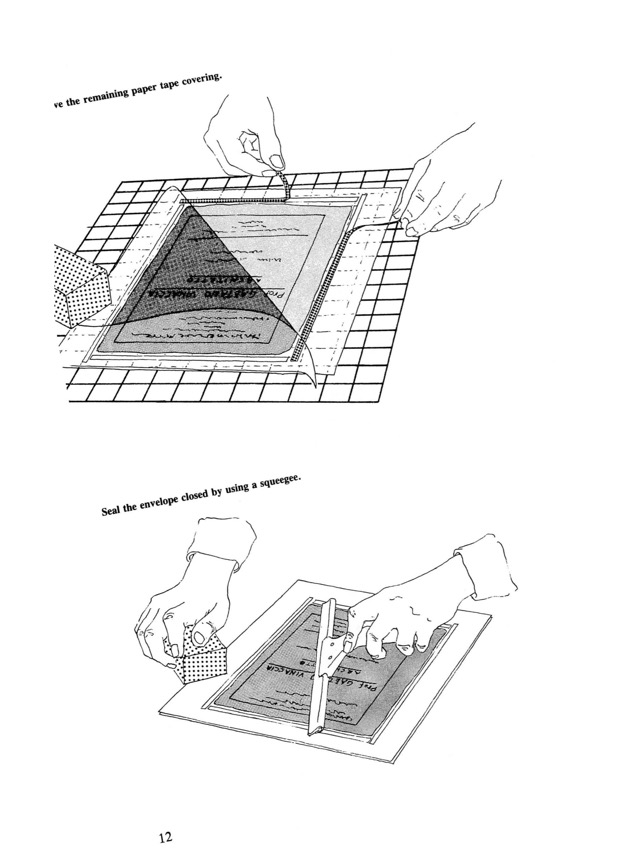

2. 議会図書館のマニュアルの刊行と啓蒙そして普及

そしてその言葉通り、LCのPreservation Officeは1980年に小冊子“POLYESTER FILM ENCAPSULATION” を出版した。特定の透明なフィルム(Dupont社のポリエステル・ フィルム Myler®︎)で資料を挟み、フィルムの四方を閉じるだけというこの技術は、従来法のような熟練者や専用設備を必要としない簡便さ、強靭なフィルムにより物理的な劣化の激しい資料の紙力を強化できる、もし利用時に不用意な扱いを受けたとしても資料を保護できる、透明なフィルム上から資料の両面にアクセスできる、広い範囲に広がっていない裂けや破れならば補修せずにそのまま封印できる等々の利点が評価された。また、方法のネックとされた周辺の封印を何でやるか、という問題も、品質の確認されたポリエステル・ フィルム製両面粘着テープ(3M社のScotch 415®︎)が推奨された。簡潔な説明と、解りやすいイラスト付きの30頁足らずのマニュアルの公表後は、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法が瞬く間に欧米の図書館やアーカイブスに普及していった。

非常に短期間にこの技術が各国の機関で採用された理由は、もうひとつある。可逆的(reversible)な技術であることだ。その背景には、これまで「修復」(restoration)という名の下に、元と寸分違わず復元できたという出来上がりの見栄えを優先させた処置への反省がある。その修復処置なるもの自体が原資料の持つ歴史的な価値を損傷していないのか、将来共に安定を保証できるような科学的なエヴィデンスのもとに、使用材料の選定も含め、行われているのか—。とりわけ、ある時点で適応された技術に後々問題があるとわかった場合に、資料を損傷せずに元の状態に戻せるかどうかという、可能な限りの「可逆性の保持」という条件は、資料保存技術を考える上でのポイントになった。この点で、フィルム・ エンキャプシュレーション法は、四方のフィルムの端をカットすれば元の資料をそのまま取り出せる。可逆性は100%保証されている。

3. 日本での紹介は80年代央、普及は酸性紙問題が後押し

この革新的な保存技術が日本に紹介されたのは1984年である。件のマニュアルの抄訳「ポリエステル・ フィルム封入法」として「ゆずり葉」(1984年9月号)に発表された。ただ、当時の日本では、「ひどい傷みの一枚ものの修理は和紙で裏打ち」が通念だったこと、ポリエステルという「化学」材料を、資料に直接触れるように使うことへの抵抗などが相まって、普及はしなかった。

しかし80年代末からの、いわゆる酸性紙問題への注目が後押しする形で、この新しい保存技術が注目されるようになった。特に酸性劣化した、あるいはしつつある近現代の一枚ものの紙資料、わけても比較的大きなサイズの地図や図面などの歴史資料の安寧な保存策として着目された。私どものような近現代紙資料の修理を事業のひとつとする業者も積極的に啓蒙と実践に努め、徐々に資料保存機関に受け入れてもらえるようになる(ちなみに私ども株式会社資料保存器材は日本で最初にポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーションを事業化した企業である)。日本の機関でも、東京都立図書館が館内に導入しており、また龍谷大学が貴重な古文書の長期保存法として採用したと報じられている。

4. 良いことづくめに見えるが、一番の問題は劣化ガスも封印されること

こうみるとポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法は「良いことづくめ」の保存技術に思えるかもしれないが、問題はある。紙とは比較にならない質量が付与されるから、元の資料の何倍も重くなる。基本的に平たい状態で保管せねばならずスペースを取る。資料の質感がわからなくなる—。ただ、こうした「問題」は、この技術を採用する限り、不可避的に伴うものなので、如何ともしがたい。

それよりも、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の最大の問題は、酸性資料の劣化に伴い発生するガスも一緒に封印してしまうことだ。ガスの遮断能力が著しく高いポリエステル・ フィルムは、保管環境などの外部から来る汚染ガスから資料を保護する。だが一方で、経時劣化に伴い資料内部から発生する酸性の揮発性ガス(VOCs)は内部に滞留する。それは資料に悪い影響を及ぼさないのか? しかもこの酸性ガスは逃げ場がないのだから、フィルムの間で凝縮され、紙の酸性劣化を加速しないのか?

(続く)

関連情報