今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2019年10月16日(水)文化財防虫防菌処理実務講習会に出展しました

10月10日、11日の2日間にわたり公益財団法人文化財虫害菌研究所主催、文化庁後援による「第39回文化財防虫防菌処理実務講習会」が日本教育会館中会議室にて開催されました。講習会では、文化財の保存と活用、文化財IPMと防災のあり方、各展示収蔵施設における文化財の保存管理、環境把握、虫・菌害の防除対策等をテーマとして計8つの講義が行われ、一般の文化財保存管理者をはじめ、文化財に関する生物被害防除業務に携わる100名以上の方々が参加されました。

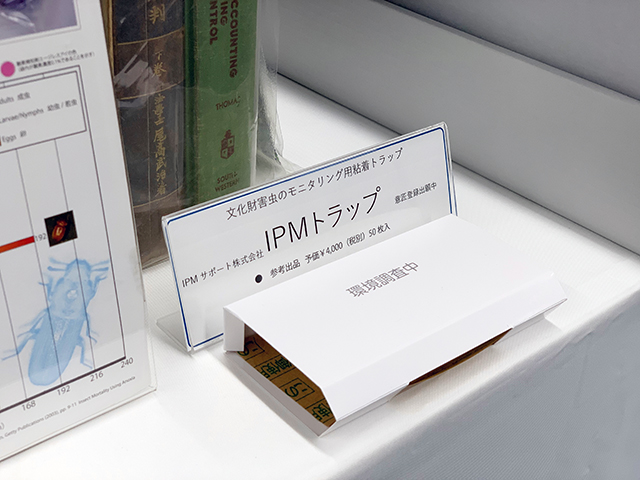

機器展示の弊社ブースではアーカイバル容器、空気清浄機付「ドライクリーニング・ボックス」、無酸素パック「Moldenybe®モルデナイベ」、汚染ガス吸着シート「GasQ®ガスキュウ」、新薄葉紙「Qlumin™くるみん」を展示しました。また、弊社代理店IPMサポート株式会社の新商品「IPMトラップ※意匠登録出願中」を参考出品しました。IPMトラップは文化財害虫の侵入状況を調査するための粘着トラップです。従来の同等品に比べて組み立てが簡単、小型で設置しやすく、正面と側面がフラップレスのため害虫が入りやすい構造であることが大きな特徴です。記入欄もあるので設置場所、設置日時を書き込む事もできます。本製品のお問い合わせは下記まで。

IPMサポート株式会社

〒299-4502 千葉県いすみ市岬町中原422

TEL:0470-64-6824

FAX:0470-64-6825

email: t.hasegawa[@]ipm-s.co.jp

弊社ブースにお立ち寄りくださった方々に心より御礼申し上げます。

【関連情報】

◆『スタッフのチカラ』2015年12月2日 資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

◆『今日の工房』2014年09月26日 カビが発生した資料のクリーニング

◆『今日の工房』2019年6月19日 共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで

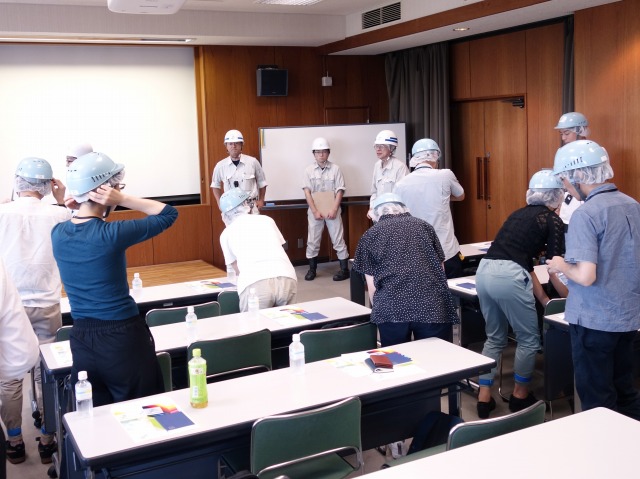

2019年10月2日(水)企業史料協議会様主催 第13回資料管理研修セミナー「紙資料の保存、修理について」が弊社にて開催されました

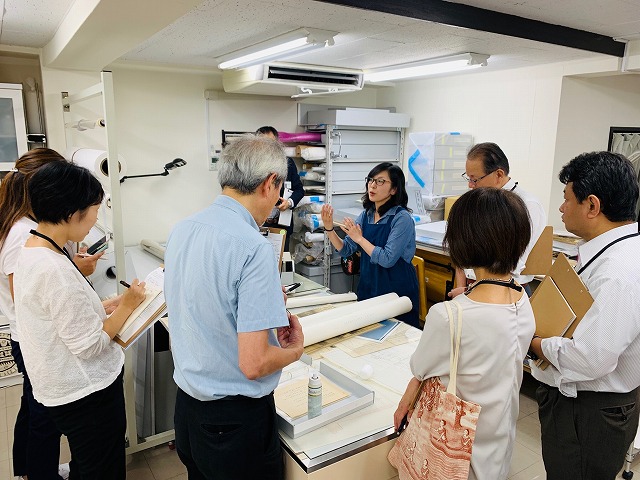

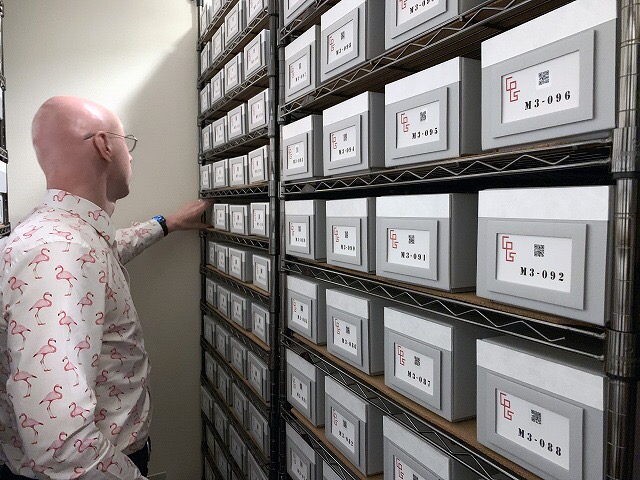

9月20日、企業史料協議会様主催の第13回資料管理研修セミナー「紙資料の保存、修理について」が弊社にて開催されました。弊社での開催は2015年9月以来4年ぶりで、各機関よりアーカイブご担当者様など16名の方にご参加いただきました。今回は、修理(コンサベーション)、アーカイバル容器製造、営業の各部門がこれまでの経験をもとに「企業アーカイブにおいて資料に最適な保存対策を決定し、実践していく」過程において判断の一助となるようなプログラムをめざし、下記のような内容で見学会を行いました。

■修理(コンサベーション)部門

・近現代紙資料の劣化とその特徴

新聞、原稿、ポスター、図面などを例に、劣化損傷の要因とその修理技術や保管方法について

・資料のデジタル化とそれに伴う処置

台紙に貼られた写真、スクラップブックなどをデジタル化する過程で必要な撮影前と撮影後の処置について

・資料調査から処置への流れ

保存処置方針の組み立てに必要な情報を得るため、まず資料全体を調査し、処置の方針を固めていく工程を紹介

■アーカイバル容器製造部門

・なぜアーカイバル容器が必要か

長期保存のための容器に求められる品質、条件について

・アーカイバル容器を選ぶ際の考え方

実際に容器を検討する際に、どういった点に配慮すべきかについて

■営業部門

・導入事例紹介

企業アーカイブ様から多くご相談をいただく写真アルバムへの修理と資料整理に適した保存容器の事例

それぞれのお客様の抱える問題やご要望に沿った過不足ない提案、導入までの経緯とその効果を紹介

質疑応答では多くのご質問をいただき、皆様の熱意、資料に対する真剣な思いがあふれるような会となり、私たちも大いに刺激を受けました。

また、資料保存について個々の処置にとどまらず「全体をどのようにとらえ進めていくか」という視点で見学会を行ったのは弊社にとって初の試みで、多くの学びを得ることができました。

この機会をくださいました企業史料協議会様、事例紹介をご快諾いただいた企業各位、参加者の皆様に心より御礼申し上げます。

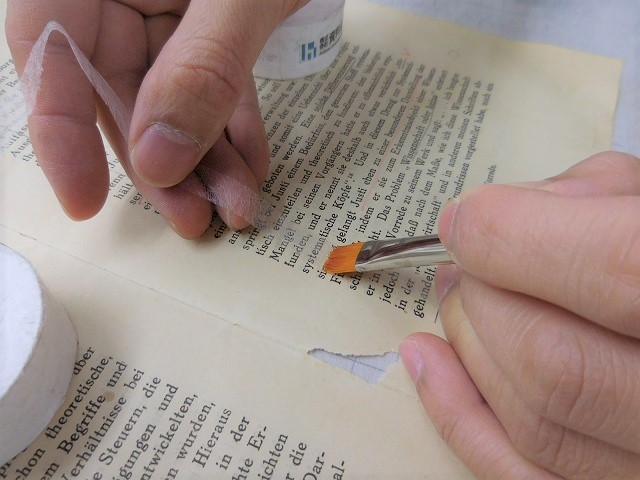

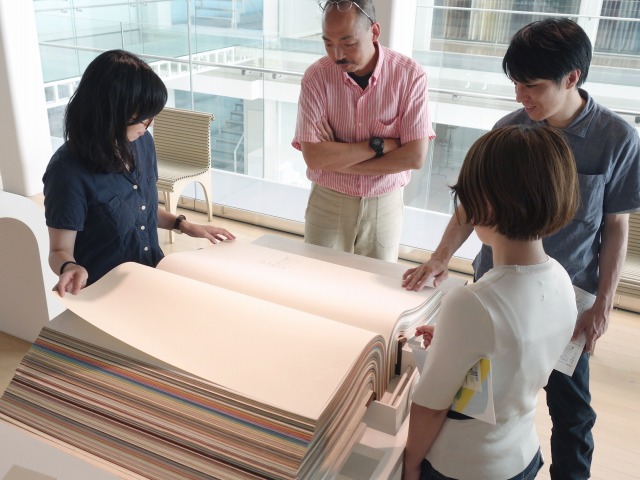

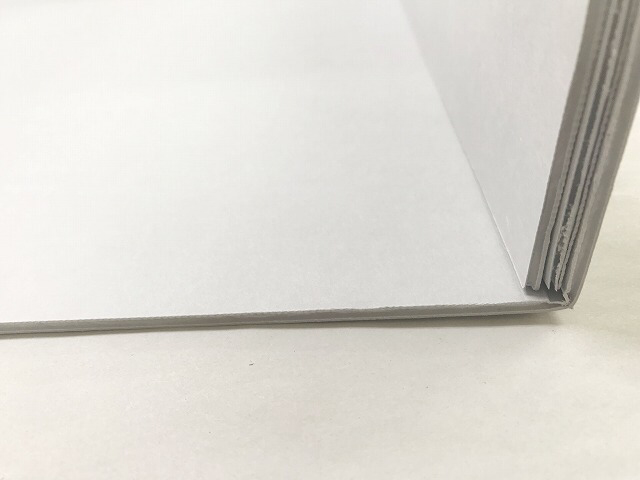

2019年9月18日(水)修補の際は、色々な厚みの和紙を使い分けています。

修補の際は、本紙の厚みによって使用する和紙の厚みを調整しています。例えば、重量のある本の背ごしらえや、厚みのある表紙の欠損箇所の補填には厚手の和紙を用いたり、破れの修補を行う際には、薄手の和紙を使用することで修補箇所に厚みが出ないようにしています。

また、紙力が低下した資料で表面に文字が記載されている場合は、文字情報を生かしつつ、取り扱いに支障が出ないように極薄の和紙を使用して表打ちや裏打ちを行うなど、本紙の厚みだけではなく、目的によって使い分ける場合もあります。この他にも、数種の和紙を貼り合わせて必要な厚みを出したり、本紙の質感によっては、楮以外にも、雁皮や三椏を原料とした和紙を使うこともあります。

数ある和紙の中から、本紙の厚みや質感、損傷具合、利用用途などに応じて最適なものを選択しています。

【関連情報】

『今日の工房』2019年8月22日(木)明治大学平和教育登戸研究所史料館様が所蔵する終戦時に書かれた女学生の日誌の修理とデジタル化を行いました。

『今日の工房』2018年7月18日(水)紙力が著しく低下したものの薄葉紙での裏打ちは、噴霧器での糊さしと不織布の補助で。

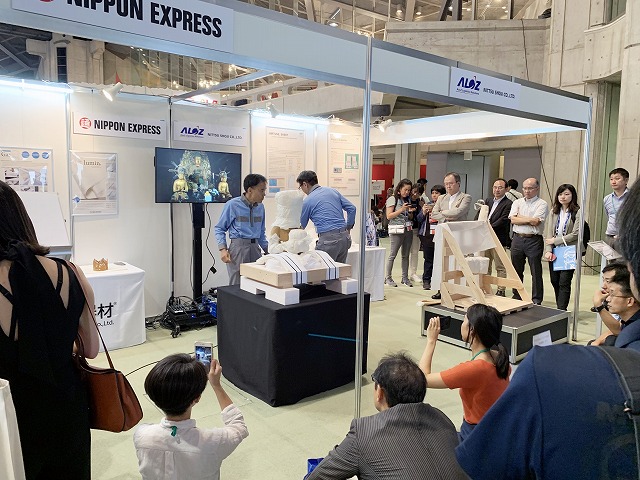

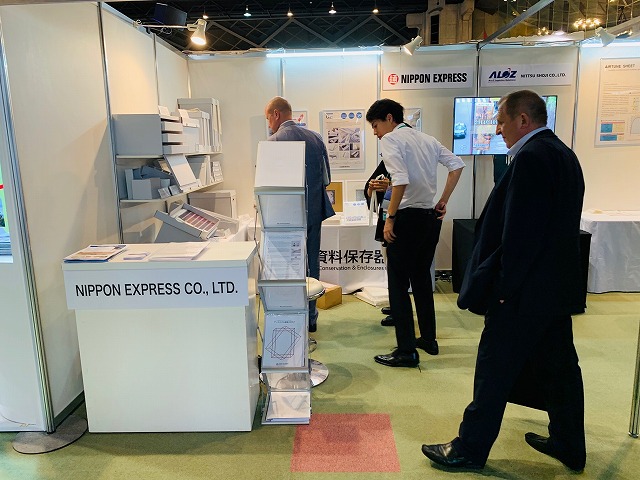

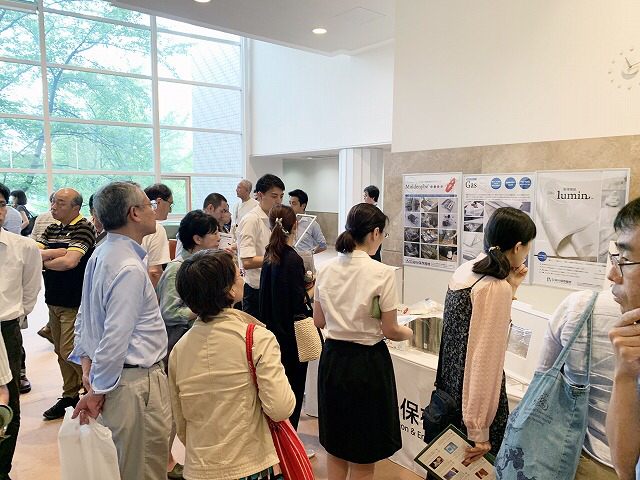

2019年9月12日(木)日本初開催の国際博物館会議「第25回ICOM京都大会2019」に出展・参加しました。

9月7日、 第25回ICOM(国際博物館会議、以下ICOM)京都大会2019 が閉幕いたしました。国内では初開催となり120の国と地域から4,590人の参加者が集まりました。

先週お伝えしました通り、弊社はALOZ日通商事 様と日本通運美術品事業部 様とのコラボブースを出展しておりました。お越しくださいました皆さま、誠にありがとうございました。

今回、弊社はアーカイバル容器と機能性保存用品の2つを軸にブースを展開いたしました。

保存容器については「日本の職人技」をアピールすべく、マグネット留め具付きの棚はめ式保存箱や軸受け付きの巻子台差し箱など、丁寧な造りと細部にまでこだわったものを展示いたしました。

保存用品のコーナーでは、活性炭の使用が主流である欧米では類のない汚染ガス吸着シート「GasQ®ガスキュウ」の性能比較展示を行なったり、美術品梱包・運搬に特化した専門家による仏像梱包のデモンストレーションと併せて新薄葉紙「Qlumin™くるみん」をご紹介いただくなど、ICOMならではの企画展示をすることができました。

国際会議というだけあり、来場者にはアジアや欧米など外国からいらした方々が多くお見えになりました。このような機会で新たなご縁が生まれるのは喜ばしいことです。はるばる遠方からいらしたお客様にとっても何か「気づき」を得る機会となったならば幸いです。私共も自分たちの活動を紹介し海外の専門家と交流することで様々な新しい発見があり、海外展開の可能性が広がりました。

最後になりましたが、ICOMへの出展、コラボブースの実現にはALOZ日通商事様、 日本通運美術品事業部様の多大なるご協力をいただきました。

ここに御礼を申し上げます。ありがとうございました。

Thank you for visiting our booth at ICOM2019 Kyoto. The Museum Fair and Exhibition was a great success and it gave us the opportunity to showcase our full latest products. We were so happy to see so many people coming to our presentation and we appreciate everyone stopping by our exhibition booth during the conference.

2019年9月5日(木)第33回日本看護歴史学会学術集会に出展致しました。

8月31日(土)、9月1日(日)の2日間、日本赤十字看護大学広尾キャンパスにて第33回日本看護歴史学会学術集会が開催され、当社はブース出展致しました。

この学術集会は、看護の歴史の研究と交流を目的として、日本看護歴史学会が設立された1987年から毎年行われているそうです。今回の学術集会では、会員数約350名中、245名が参加され、講演や交流セッションでは様々な討論が熱心に行われており、参加された方々の熱意を感じることができました。

当社は初めての出展で、これまで接点がなかった方々とお話をすることができました。当社のことを知っている方は少なかったのですが、「寄贈を受けた資料にカビが生えていたが、どうしたらよいか?」、「破損してしまった本は直すことはできるのか?」「資料を移動する際はどのようなことに気を付けたらよいか」など具体的な相談もいただき、事例を交えながら説明を致しました。

お立ち寄りいただいた皆様に御礼申し上げます。

2019年9月2日(月)第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019が始まりました。

9月1日から第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019が始まりました。国立京都国際会館をメイン会場に、世界141の国と地域から3000人を超える博物館の専門家が一堂に会し、ミュージアムとミュージアムの専門職が抱える様々な課題をテーマに議論が交わされます。9月1日(日)~ 9月7日(土)の本会議期間中には京都市内各所でイベントも開催されます。

また、京都国際会館会場では9月2日(月)~4日(水)の3日間にわたりミュージアムや文化に関わる多彩な企業・団体およそ200ブースが出展する「ミュージアムフェア」が開催され様々なパフォーマンスやワークショップ、セミナーが行われます。

今回、資料保存器材はミュージアムフェアに参加し、弊社製品の代理店となるALOZ日通商事と日本通運とのコラボブースを出展しています。貴重な美術品や文化財の梱包から国内外輸送まで手掛けるプロフェッショナルな技術と日本の高品質な文化財保護用資材をご覧ください。

国立京都国際会館イベントホールE04ブースにて、皆さまのご来場をお待ちしております。

Are you at #ICOM2019 in Kyoto? drop by our booth E04 in the event hall, for conference specials & to chat with us! We are confident that this ICOM meeting will be precious opportunity for all of us to share information and experience.

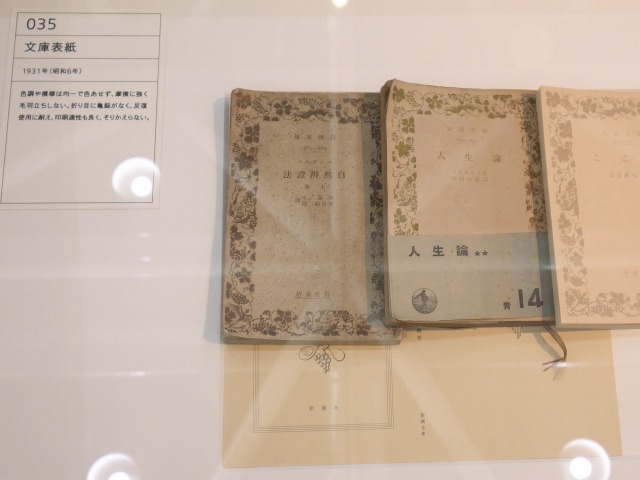

2019年8月28日(水)社員研修としてアーカイバルボードの製造工場「特種東海製紙三島工場」に行ってきました。

株式会社TTトレーディング、特種東海製紙株式会社のご協力のもと、弊社製保存容器に使用しているアーカイバルボードを製造している特種東海製紙株式会社三島工場とPam(Paper and Material)を見学させていただきました。三島工場ではアーカイバルボードなどの保護紙以外にも、通帳用紙・医用包材・食品包材などの特殊機能紙、ファンシーペーパーや高級印刷紙などの特殊印刷紙が製造されています。

はじめに、特種東海製紙株式会社三島工場管理部の方から会社概要をご説明いただき、製紙工場内部を見学するための準備を整えた後、大小様々な抄紙機が稼働する工場内へ。製造・品質管理部の方々のご案内で、パルプ原料の調整工程から大量の水を使う抄紙工程、プレスパートと呼ばれる乾燥工程を経て品質確認、加工、梱包される工程を見学しました。工場内では安全面や効率面などでも色々な工夫がされていました。また、工場内で使われた水はきれいに浄化され河川に戻すという仕組みだそうです。ここで除去された汚泥物は工場内で燃やし、その熱を利用して発生させた蒸気は紙を乾燥させるために使われ、燃やされた汚泥物の灰は、レンガやブロックとして再生され建設資材に使われるそうです。洋紙の製造工程を真近に体感できたとても貴重な機会でした。工場スタッフの方からご教示いただいた中で、特に感銘を受けたのは紙の品質管理についての解説でした。

『特殊紙の品質は一般紙に比べよりクリーンである事が求められます。高品質な紙の製造には水質のきれいな水が不可欠です。三島工場では紙を製造する全ての工程で使用する水に、工場内の地下を流れる富士山の伏流水を使用しています。50年以上をかけて地下でろ過された伏流水は、不純物が極めて少ない(キレイ過ぎて飲用としては味気ない程)高純度の状態で取水され、三島工場で製造されている特殊紙の品質を支えています。』

特殊機能紙を製造する抄紙機は、クリーン棟と呼ばれる異物や虫の侵入を防ぐための設備を完備した施設で稼働しており、作業員の出入りを最小限に抑えるため製造工程がオートメーション管理されています。”特種”な美しい紙がうまれるためのタネは、きれいな水と徹底した衛生管理に秘密がありました。

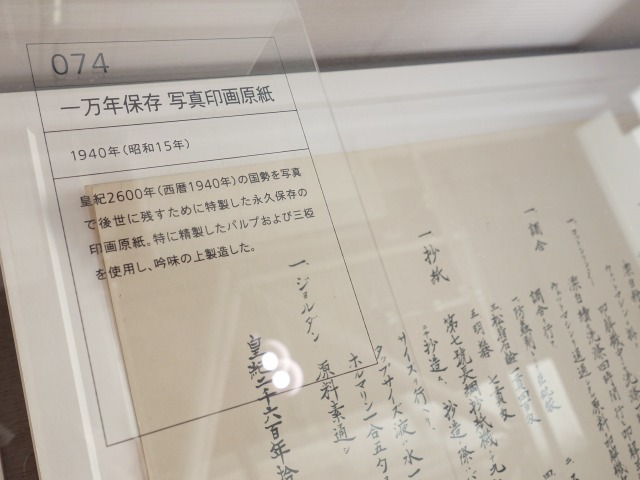

続いて特種東海製紙Pamを訪問しました。特種東海製紙Pamでは創業以来製造されてきた様々な特殊紙が収蔵・展示されており、こちらは営業部の方々の解説でご案内いただきました。時代のニーズに応じて開発された特殊紙や貴重な紙製品、多彩なファンシーペーパーの美しさに触れながら、紙づくりの高い技術と品質について学ぶことができました。普段、紙だったと気が付かないほど無意識に紙製品に囲まれていることも実感できました。

見学に際し、ご協力いただきました特種東海製紙株式会社社員の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

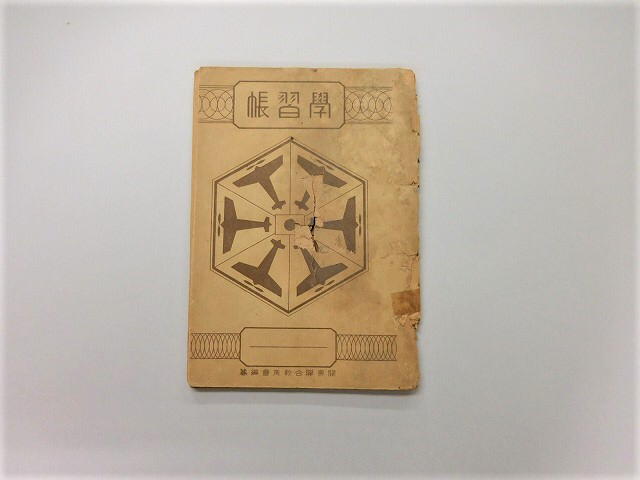

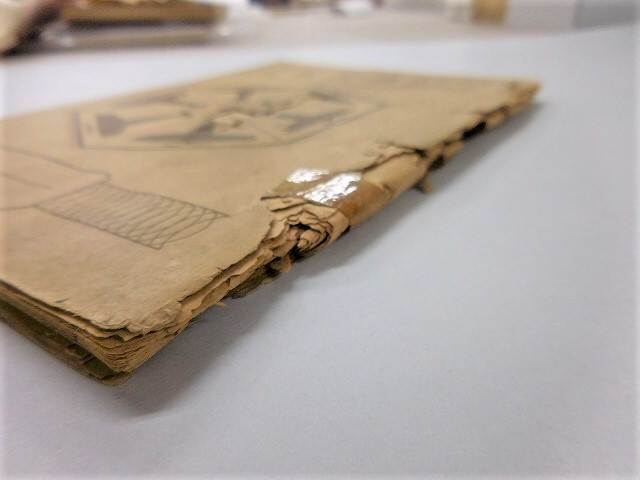

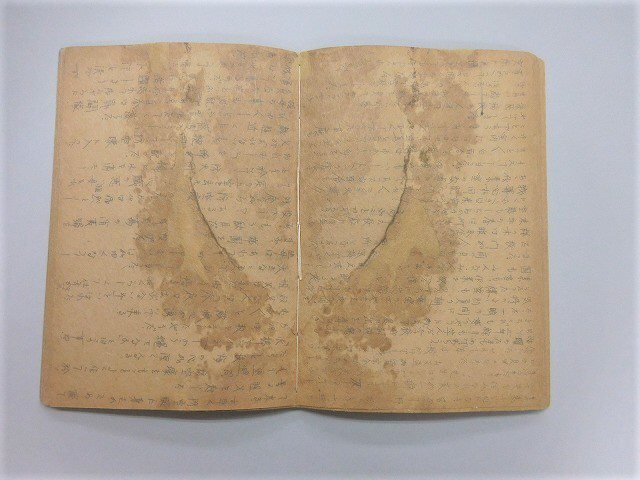

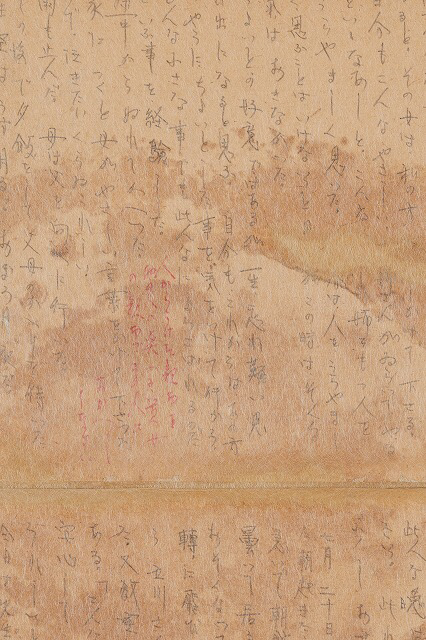

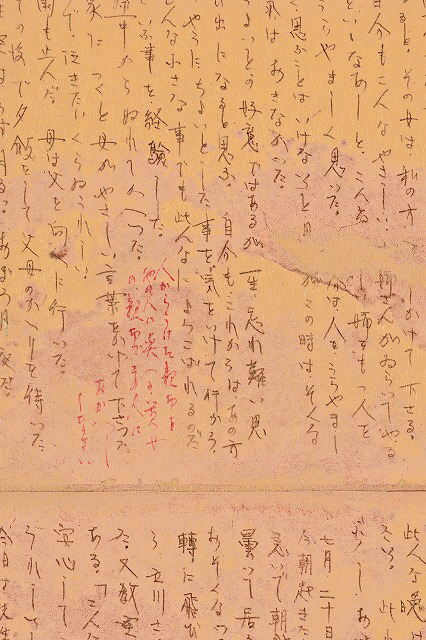

2019年8月22日(木)明治大学平和教育登戸研究所資料館様が所蔵する終戦時に書かれた女学生の日誌の修理とデジタル化を行いました。

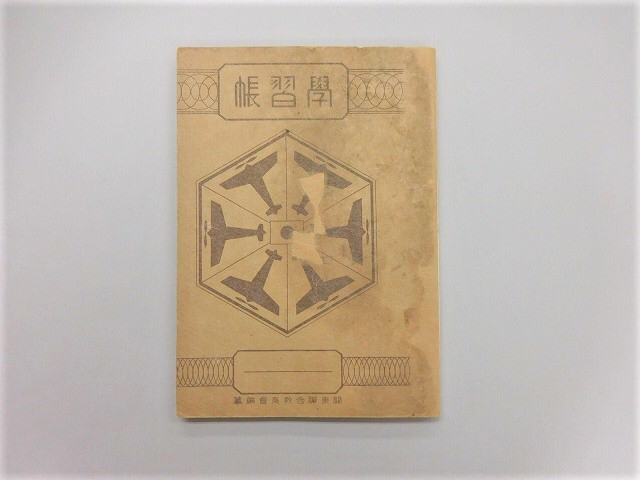

明治大学平和教育登戸研究所は戦前に旧日本陸軍によって開設された研究所で、現在は明治大学生田キャンパス内の一画に資料館として、当時の登戸研究所の活動や研究内容を中心に公開しています。

今回修理のご依頼を頂いた資料は、群馬県立前橋高等女学校に在学中、登戸研究所で研究開発した風船爆弾の製造に動員された女学生の日誌で、弊社へご依頼頂いた経緯や資料の概要について、資料館のご担当者様より、ご依頼の経緯と資料の概要について、以下のようなコメントをいただきました。

[ご依頼の経緯、資料の概要]

原蔵者の方は、昭和19年に2年生だったそうなので、終戦時の年齢は15,6才位でしょうか。当時は学校へ行っても、勉強はほとんどできず、毎日農家の手伝いや軍需工場に動員されていました。この原蔵者の場合、ある日突然、学校自体が風船爆弾の工場となり、女学生が分担してつらい作業をさせられることになったそうです。

今回修復していただいた史料はそうした動員作業など当時の学校生活について記した日誌3冊のうちの一冊です(他の2冊は紙質はよくないものの比較的状態がよい)。ノートにその日の作業内容や感想などを書き、学校の先生に渡して報告していたそうです。ところどころ、赤ペンの書込みがありますが、赤ペンは先生が記入したものだと言う事です。

補修した史料は8月15日前後の日誌で、この時期風船爆弾製造作業はしていなかったようですが、終戦当時の状況や女学生の心情が記されている貴重なものです。風船爆弾は登戸研究所で研究開発したもので、直径10mの和紙製気球に爆弾を付けてアメリカ大陸を攻撃する兵器です。その和紙の貼り合せなどには、日本全国の女学生などが動員され、学校が製造工場になった所も多かったそうです。

約一万発が打ち上げられ、一割位がアメリカ大陸に到達したと推定されています。風まかせで飛ぶので、多くは砂漠や山に落ちて山火事程度の被害しか与えられませんが、山に不時着した風船爆弾にたまたまピクニックに来ていた子供達が触れて6名の犠牲者が出ています(アメリカ本土ではこの戦争による唯一の犠牲)。

原蔵者は8月15日に敗戦を知り、くやしい気持ちを激しい調子でこの日誌に綴っています(「悔しさと敵愾心で胸がかきむしられる」「血も涙もないヤンキー」「きっと仇をとる」など)。軍国主義の教育を受けた当時の女学生としては、一般的な心情だったようです。ですが、十数年前風船爆弾に関するテレビの取材を受けた時、自分たちが作った風船爆弾で子供を含む6名の方が亡くなったことを初めて知り、大変なショックを受けたそうです。以後、自分は戦争の被害者というだけはなく加害者でもあると、風船爆弾製造に動員された時のことを積極的に後世に伝えるようとされています。

今回修復した日誌はこの「8/15」の記載があるため、あちこちへ持ち出して見せたり、読み聞かせたりしていたようです(取材をうけたテレビ番組でもボロボロの状態なのに丸めて、当該箇所を示す様子が写ってました)。そのため元々3冊の中でも一番紙質が悪かったのにさらに状態を悪化させてしまったのかもしれません。そのため、今回この日誌の修復をお願いした次第です。

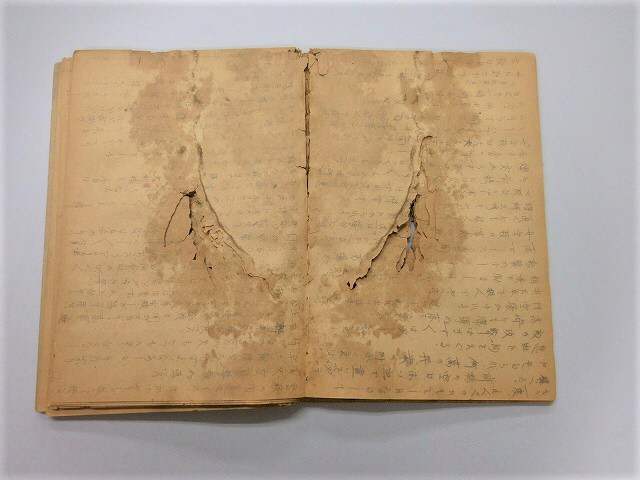

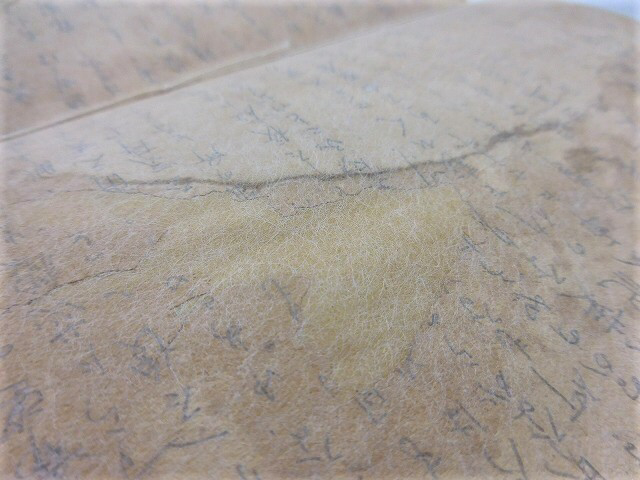

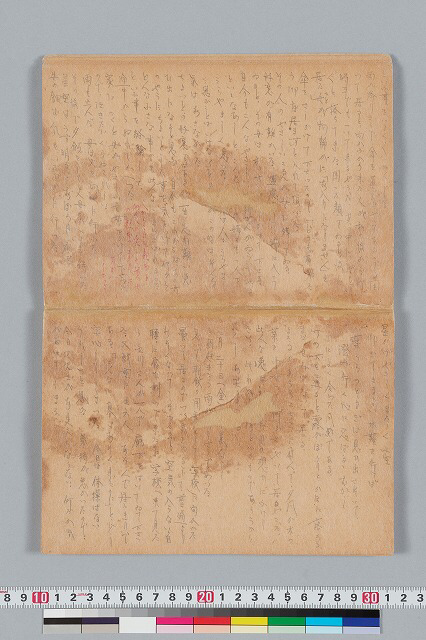

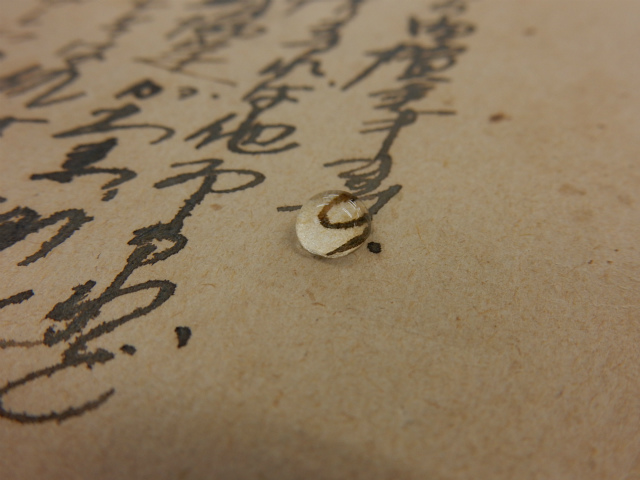

[資料の状態]

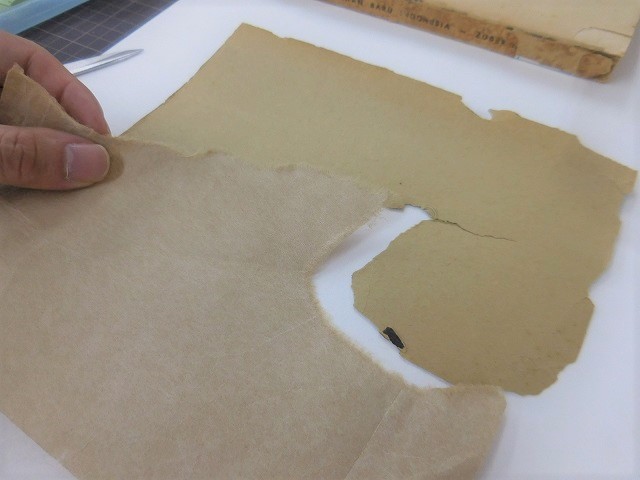

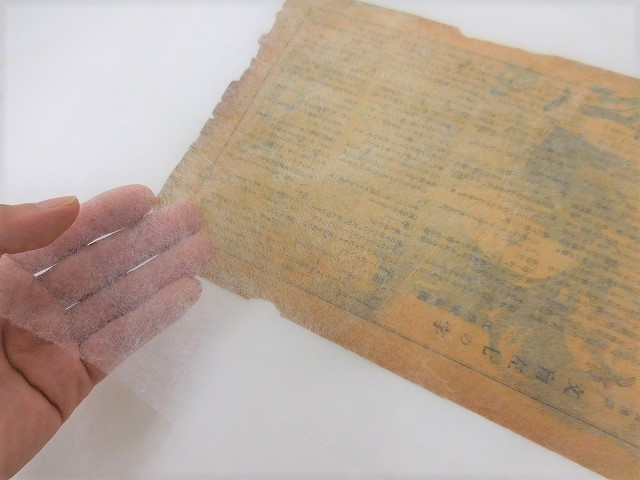

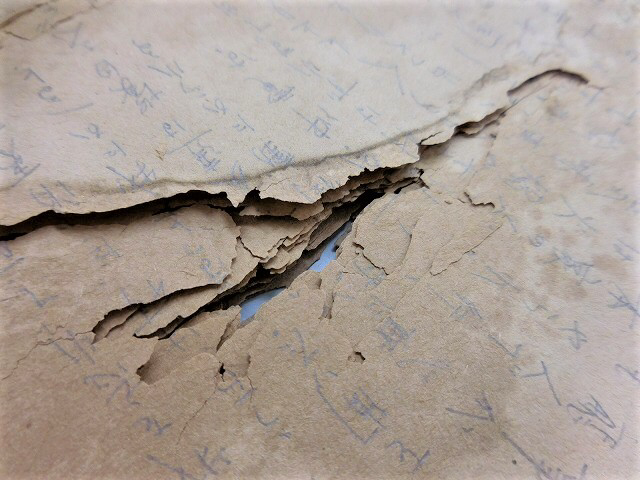

形態はパルプ紙を基材としたA5サイズのノート。ほとんどが鉛筆書きによるものだが、所々に赤ペンによる書き込みが見られる。酸化・酸性化による紙力の低下が著しく、特に全ページにわたって見られる水損による染みの箇所の傷みが顕著で、既に欠失している箇所も多数あり、現状は頁を捲るのも困難な状態である。

[処置概要]

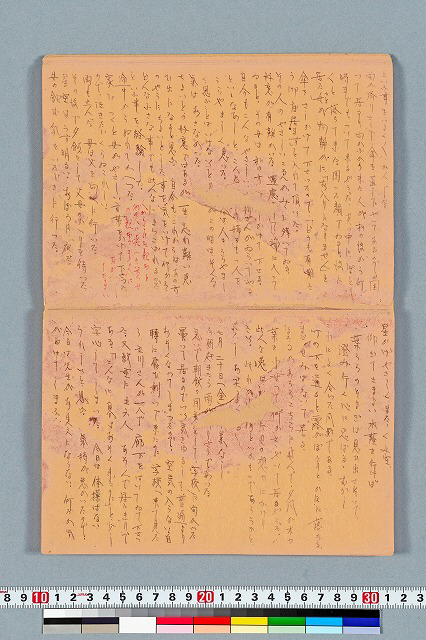

今後の利用や展示などへの活用を踏まえ、取扱いに支障がなく、閲覧可能な状態になるよう処置を行い、デジタル撮影(担当は株式会社インフォマージュ)もあわせて行った。具体的には資料の紙力強化をはかるため、一枚の本紙に対して表打ちと裏打ちの両方を行った。その際、文字情報をできるだけ阻害しないよう、極薄の和紙(3.6 g/m2)を用いて行った。また、酸性劣化の進行を抑制するため、Bookkeeper法による非水性脱酸性化処置を行った。

デジタル撮影は処置後に行ったが、元々本紙の文字が鉛筆書きで薄く、本紙の茶褐色化により現状でも読みにくい状態ではあったが、処置後はさらに表打ちにより文字が読みにくい状態となったため、デジタル画像上で文字を強調する画像加工も行った。

処置後の資料は、原本は資料館様で保存され、加工データからのコピーは原蔵者様にお渡ししたとのことです。

原蔵者の方は思い入れのある日誌がボロボロになっていくのを気にしていらっしゃったそうで、処置後の資料を見て、大変きれいな状態になり、コピーも大変読みやすいとご満足いただいたとのご感想いただきました。

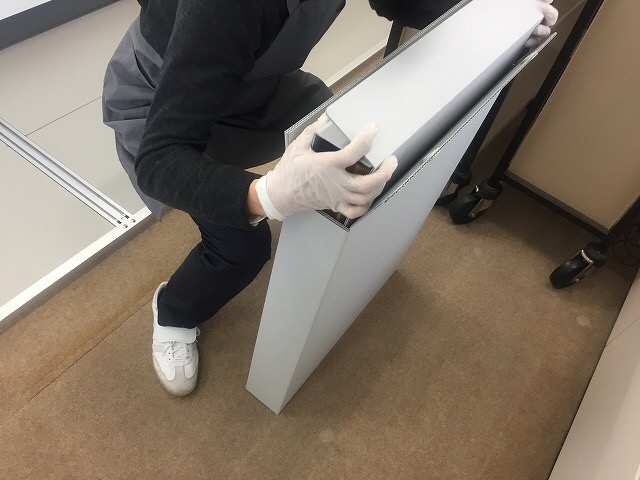

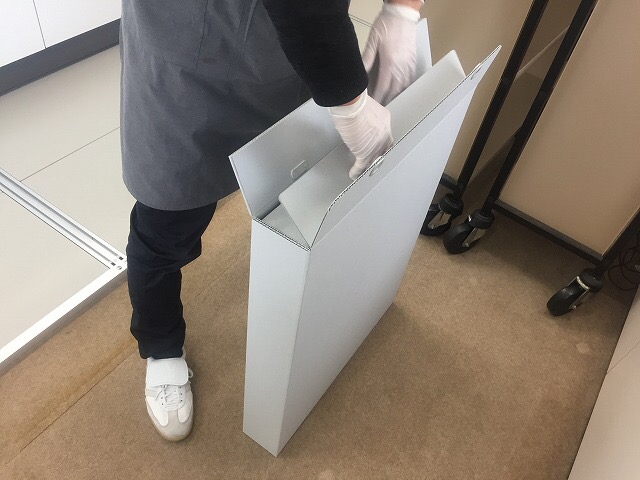

2019年7月31日(水)大きい資料や、重たい資料には、「底板補強」でより堅牢な箱の仕様に。

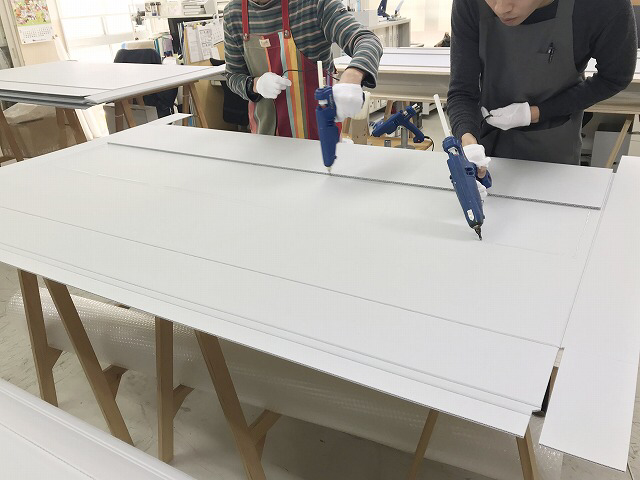

一人では持てないほどの大きな資料や、重たい資料を保存箱に入れたい場合、底板を底面に貼り付け、二重にして補強する、「底板補強」という仕様があります。 弊社の保存箱の中では、額装絵画や大型楽器、民具など、重量物を収納することが多い台差し箱や被せ箱にあわせてご提案させていただくことが多いです。

大きな保存箱を取り扱う際には、底面にどうしても「ねじれ」や「たわみ」が生じてしまいますが、底面を二重に補強することで、剛性が高くなり、ゆがみによる資料への負荷を軽減させ、資料をより安定した状態で持ち運ぶことができます。 また、特に重い資料は底面に大きな力が加わるため、剛性が高く、重みでつぶれることもない、ポリプロピレン製のプラスチック段ボールを底板に使用する場合もございます。

「底板補強」の仕様は、資料の大きさや材質、重さや量をお伺いして、ご提案させていただきます。

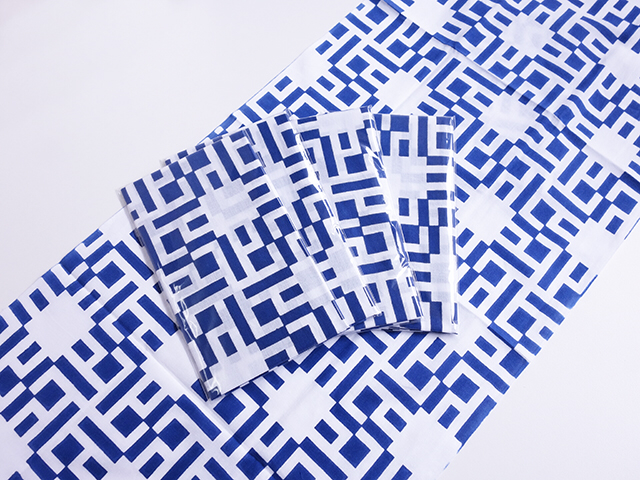

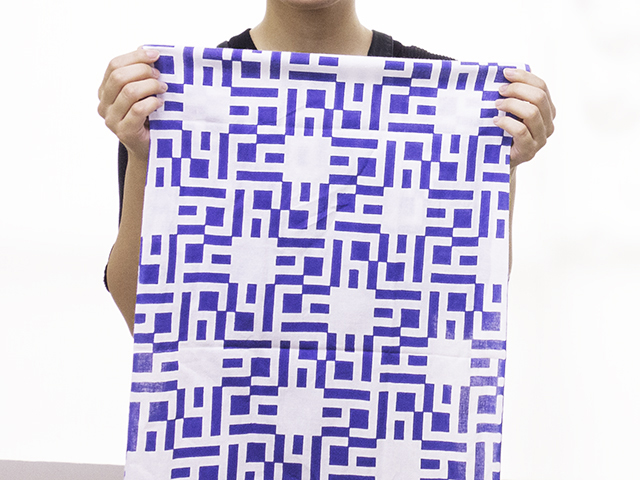

2019年7月24日(水)新しい手ぬぐいが仕上がりました。

今夏もお客様にお届けする手拭いが仕上がりました。柄はこれまでと少し趣向を変えて弊社のロゴのアレンジです。包む、敷く、かけるなど使い方は様々ですが、例えば日焼け防止&冷房対策用のくびまきにいかがでしょうか?

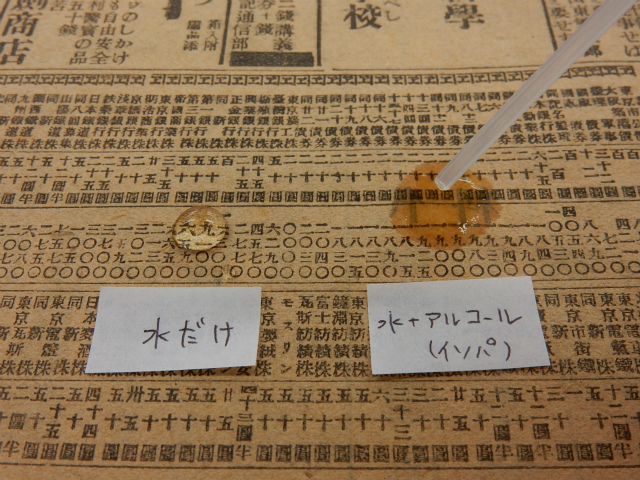

2019年7月18日(木)汚れた紙資料の水性処置では、洗浄の前にまず「濡らす」ことがなぜ重要なのか?

2019年7月10日(水)虫菌害・保存対策研修会の展示ブースで弊社製品のIPMへの効率的な導入などを事例と共に紹介しました。

公益財団法人文化財虫菌害研究所主催による「第41回文化財の虫菌害・保存対策研修会」が7月4日(木)・5日(金)の2日間、国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催されました。今年度は、文化財分野における虫菌害に関する基礎知識のほか、展示収蔵施設における虫・カビの調査と結果の解析、各施設における虫菌害防除の取り組みの様子などをテーマとし、計8つの講義が行われました。研修会には「文化財IPMコーディネーター」の有資格者や資格更新者、取得希望者、文化財を保存管理する博物館・美術館、図書館等の担当者など、文化財に関する生物被害防除業務に携わる方々を中心に200名を超える参加がありました。

機器展示の弊社ブースではアーカイバル容器、空気清浄機付「ドライクリーニング・ボックス」、無酸素パック「Moldenybe®モルデナイベ」、汚染ガス吸着シート「GasQ®ガスキュウ」、新薄葉紙「Qlumin™くるみん」を展示しました。ご来場された受講者の方々からは、弊社製品に関するご質問のほか、自館で実施しているIPMを中心とした生物被害防除にどの様に組み込めるか、また、今後具体的な対策を講じる過程でIPMを効果的にかつ持続的に行うにはどうしたらよいかといったご相談もいただき、 事例を交えながら実践的な技術や製品の適切な使い方をご紹介しました。お立ち寄りいただいた皆様に心より御礼申し上げます。

【関連情報】

▶︎『今日の工房』2019年6月19日 共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで

2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

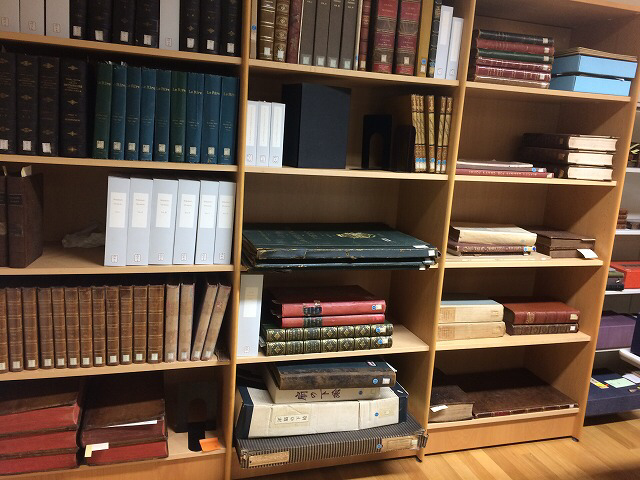

共立女子大学図書館様の所蔵する貴重書に対して、資料の一部にカビ被害が発見されたことを機に、資料と書架の一斉クリーニングを行い保存容器を導入して再配架しました。

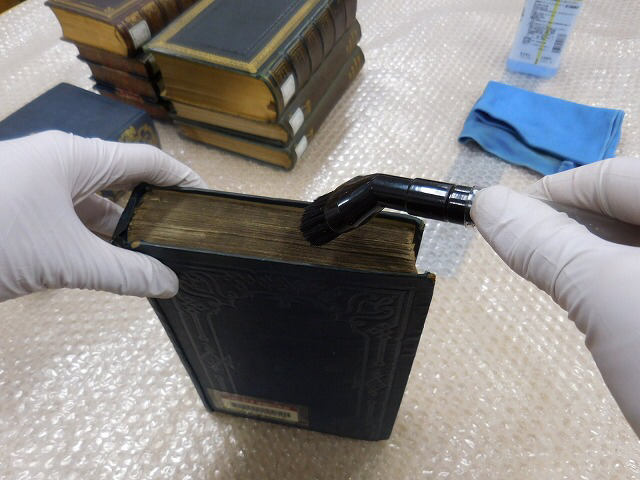

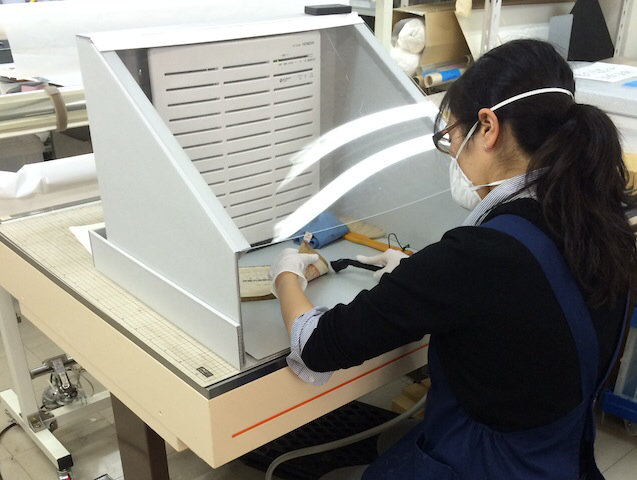

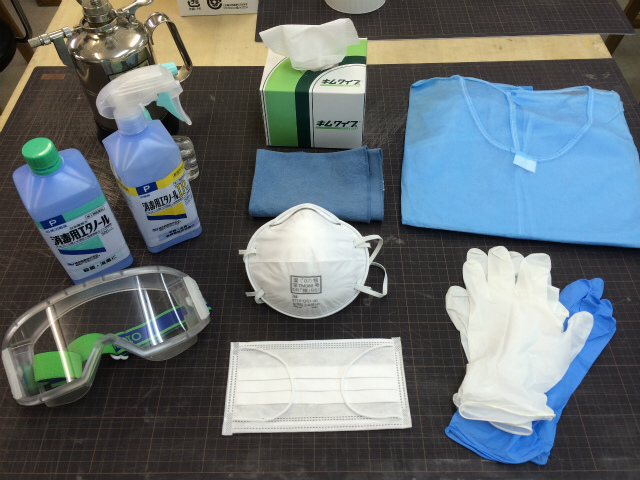

貴重書室の資料は洋書・和書約1900点。まず資料全点を無酸素パック「モルデナイベ」にパッキングしてカビ残滓等の飛散を防止した状態で別室に運び出し、そのまま無酸素状態を3週間以上維持させて殺虫とカビ抑制処置を行った。経過後は開封し、ブラシを装着したHEPAフィルター付き掃除機で資料表面や小口に堆積した塵芥やカビ残滓を吸引した後、消毒用エタノールをしみ込ませたクリーニングクロスでふき取ってクリーニングを行った。

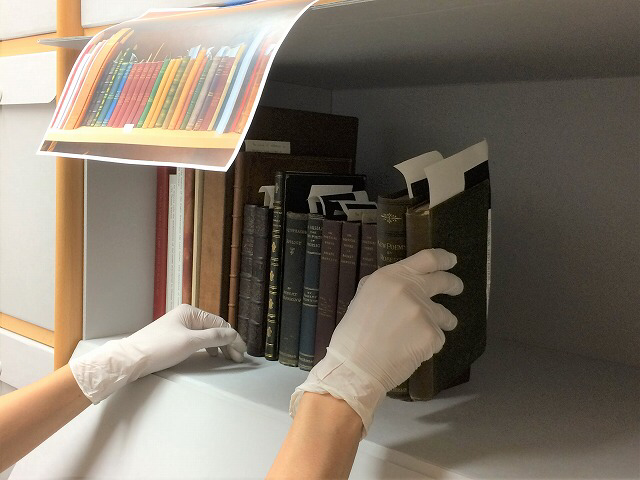

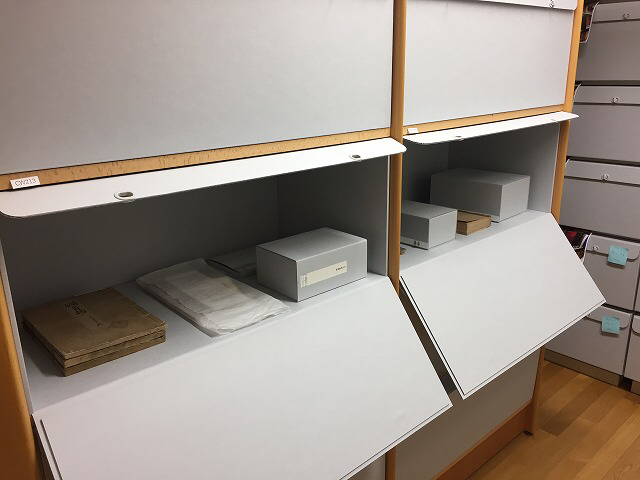

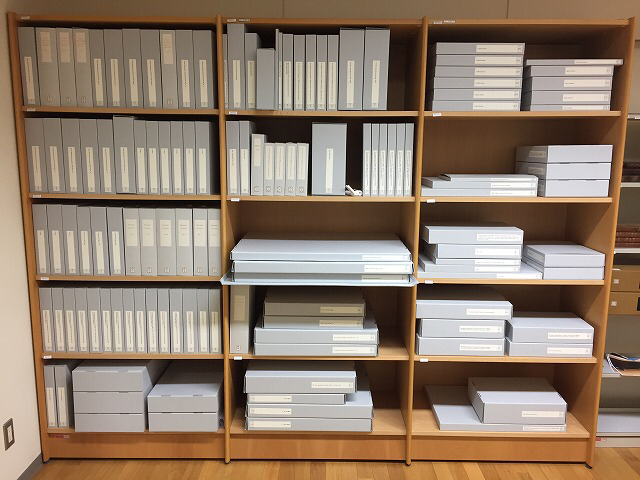

空になった書架は清掃し、「棚はめ込み箱」をはめ込んで、クリーニングが済んだ資料を再配架した。和書の布帙は、破損やカビ跡が見られるものが多かったため「タトウ式保存箱」に入れ替えた。重量がある大型資料は一点ずつ「タトウ式保存箱」「組み立て式シェルボックス」に収納することで、安定して配架、取り扱いできるようになった。

一連の工程のうち、無酸素パック「モルデナイベ」へのパッキング作業は、共立女子大学図書館スタッフの方々により行われました。「モルデナイベ」はスタッフ様自らが館内でのご使用可能です。ぜひご活用ください。

2019年6月12日(水)ロール・エンキャプシュレーションのサンプルを作る。

ロール・エンキャプシュレーションとは、一辺だけを溶着した2枚のポリエステルフィルムの間に、ポスターや図面などの比較的大きなサイズの紙資料を挟み、フィルムごと巻いた状態で保管する方法です。

資料をむき出しの状態で丸めて保管していると、周辺部に折れや破れが起こりやすくなります。ロール・エンキャプシュレーション処置により、そのような物理的な損傷からの保護に加え、A1サイズを越えるような大きな資料でも省スペースで収納することができます。

工房では、経年による変化、特に、長期間保管した後にロールを開いた際の巻癖の強弱を確認するために、挟み込む資料のサイズや厚み、紙質等、あらゆる場合を想定したサンプルを作成して実際の処置の参考にしています。例えば、直径の大きさの異なる筒にサンプル資料を入れ、直径の大小により、元に戻した時の巻癖の違いがどの程度、資料に影響するかなどを検証しています。

【関連情報】

『今日の工房』2018年2月21日(水)フィルム・エンキャプシュレーションの現在(1)

『今日の工房』2018年2月28日(水)フィルム・エンキャプシュレーションの現在(2)

『今日の工房』2018年3月08日(木)フィルム・エンキャプシュレーションの現在(3)

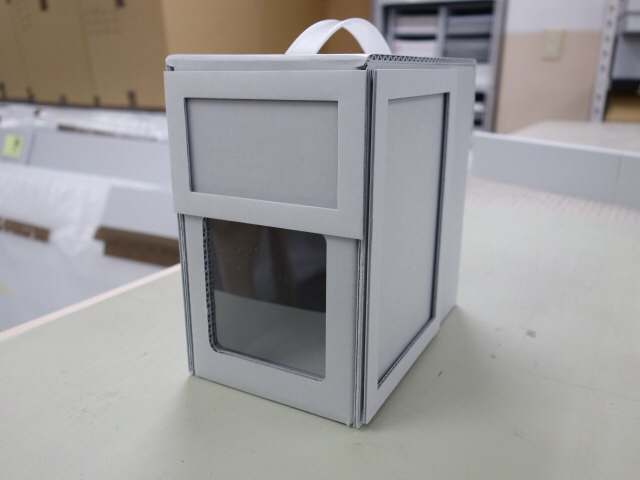

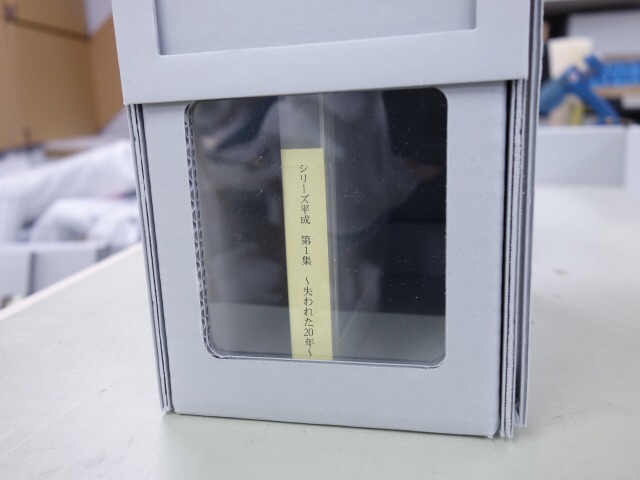

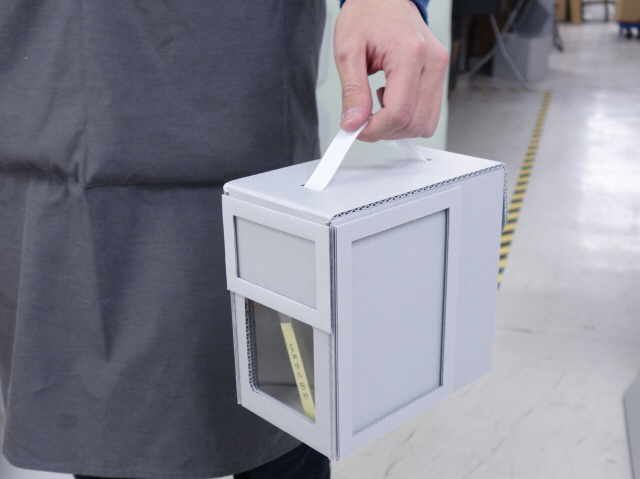

2019年6月5日(水)放送業務用映像記録ディスクを持ち運びできる、窓付き保管ケース

某放送局様からのご依頼で、映像制作の現場で広く使用されているXDCAMファイル記録用光ディスクの保管ケースを製作した。

保管ケースの設計に関してお客様からの4点のリクエストを頂戴した。

①ディスクのタイトルラベルが覗ける窓が欲しい。

②局内等で安全に持ち運びできるよう持ち手が欲しい。

③外部への持ち出しも想定し、汚れや少々の水濡れに耐えるようにして欲しい。

④収録内容のデータをプリントアウトした紙が収納できるホルダーを付けて欲しい。

ケースの基本形状は、蓋の開閉が容易に行えて且つ持ち運びの際に不用意に開かぬよう、ポリアセタール製留め具付きで蓋と身がつながっている箱にした。覗き窓にはポリエステル製のフィルムを使用し、天面にはポリエチレン製の提げ手を取り付けた。ケース表面には不活性フィルムをコートするプルーフ加工を施し、撥水性と汚れが拭き取れる防汚性を持たせた。収納するディスクに付随するカードを差し込めるホルダーを、ケースの外面2か所に取り付けた。

弊社で製作する各種アーカイバル容器は、ご要望に合わせて細かい設計変更が可能です。是非ご相談ください。

2019年5月29日(水)夏休み明けの書庫にカビを発生させないために今、できること

昨年は猛暑が続いたこともあってか、特に夏休み明けの8、9月、さらに10月になってからも、書庫の資料にカビが生えてしまったので何とかしたい、という問い合わせをたくさんいただきました。ここ数日の5月とは思えない猛暑を体感すると、今年の夏も昨年並みになりそうで、カビ被害が増えるのではないかと心配しております。

昨年のカビ発生要因として一番多かったのは空調管理の不備によるものです。

・メンテナンスを怠り、空調が故障していた。

・冬の間、除湿器を停止し、そのまま春夏もつけ忘れてしまっていた。

など、特に閉架書庫などで人の出入りが少なく、気づいた時にはカビが発生していた、といことが多かったようです。

カビ胞子は空気中どこにでも存在するもので、カビが好む環境が整えばすぐに活性化したカビとなります。上記のような書庫の場合は、空気中に浮遊しているカビ胞子が資料表面の塵や埃を温床とし、空調の停止により湿度があがり、カビが活性化したということです。

これからの季節に備え、今の時期に書庫の空調の確認、資料のクリーニングをお勧めいたします。

2019年5月22日(水)アーカイバル容器の折り筋に骨ヘラでひと手間加えると、仕上がりがいちだんときれいになります。

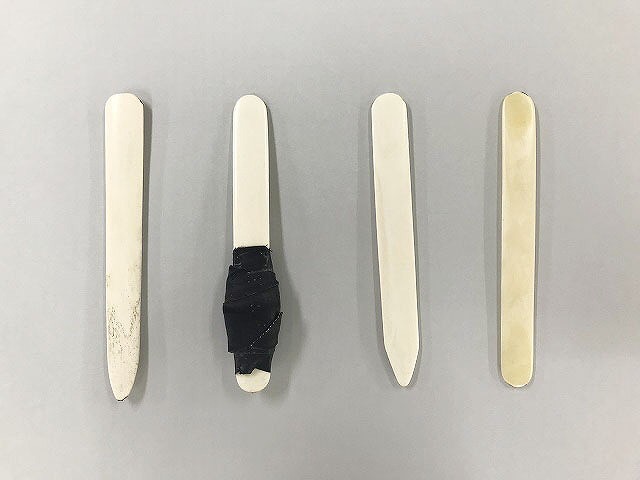

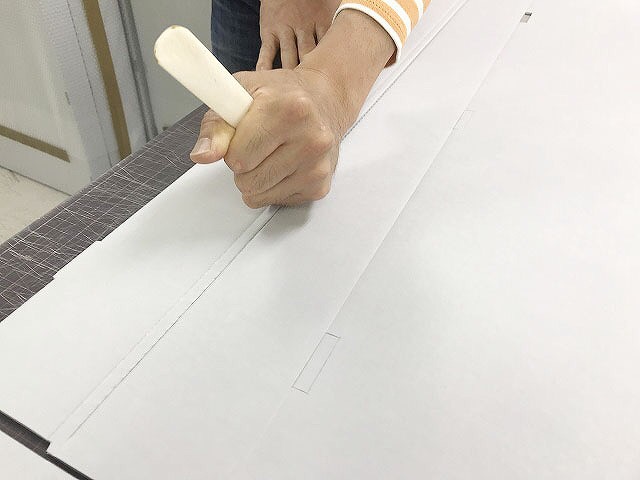

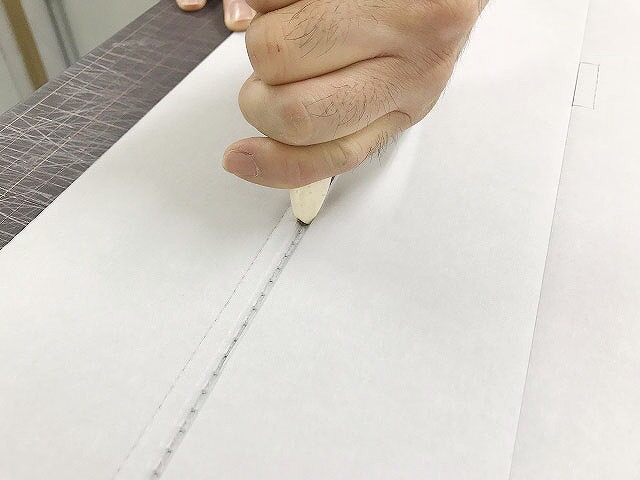

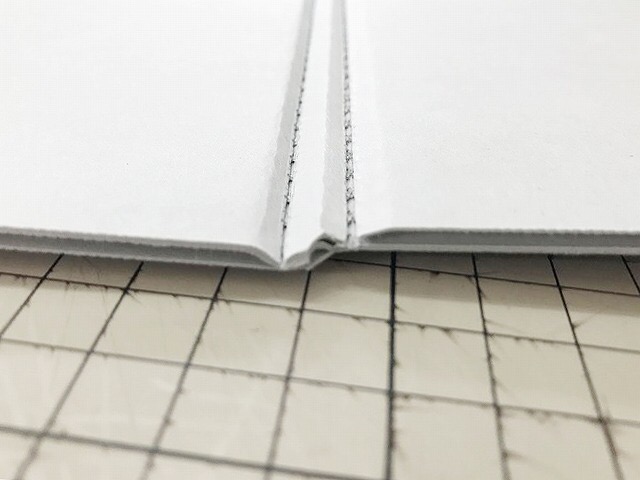

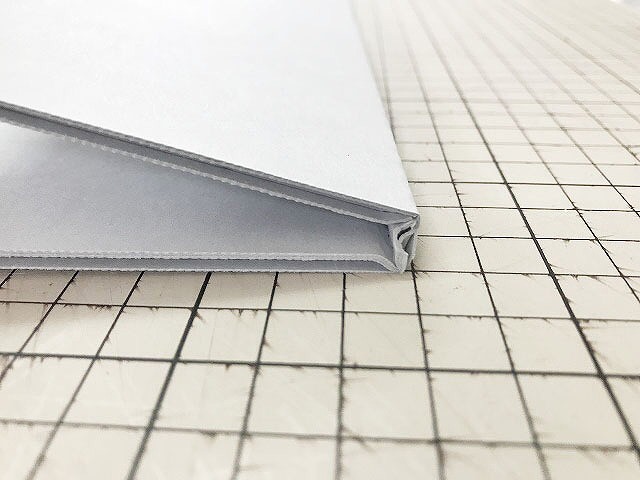

弊社ではさまざまな形状や用途の保存箱を製作していますが、どの箱も弱アルカリ性のアーカイバルボードを折り込んだり貼り合わせて箱の形にしています。特に折り部分の加工は箱の成形にとって重要な部分で、そのひとつひとつが仕上がりに関わってきます。

この折り部分の加工で活躍するのが骨ヘラです。骨ヘラはボードや紙に筋を入れたり、折ったり、角をおさえたり、ほとんど手のように使う一番身近な道具です。

ボードの折り込み部分には機械で押圧した罫線や切込を入れますが、保存箱の素材として使われるアーカイバルボードは普通の段ボールをはるかに上回る硬さと強度をもつことから、そのままボードを折り込むと折線に沿って重なる紙同士の厚みで「反発」が生じます。この反発を解消せずに組み立てた箱は折り込み箇所が膨らみ、隙間や歪み、サイズが合わないなどといった不具合の原因になることがあります。

そこで、骨ヘラを使い、折線がV字型になるような筋をさらに入れて、ボードの反発を相殺し抵抗なくきれいにボードを折り込めるよう正確な折り込みラインを入れます。

また、完成した箱の角をヘラでひと撫でするだけでフォルムが整うので、見栄えの良いきっちりとした箱に仕上げる決め手として大変重宝しています。

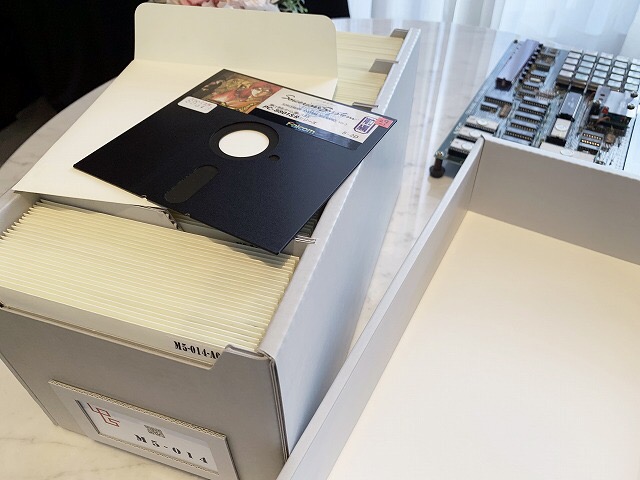

2019年5月15日(水)NPOゲーム保存協会様からのご依頼でフロッピーディスクを長期保管するための専用容器を作成した。

NPOゲーム保存協会様からのご依頼でフロッピーディスクを長期保管するための専用容器を作成した。

ゲーム保存協会では、旧世代のデジタルゲームを扱う中で、フロッピーディスクやカセットテープなどのメディアを数多く所蔵しており、なかでも80年代のゲーム文化黄金期を伝える資料的意義の高い5.25インチフロッピーディスクと3.5インチフロッピーディスクの現物保管に注力している。併せてゲーム・デジタル・アーカイブとデータベース構築をすすめており文化財として継承に耐えうる適切な形での資料の保存に力を尽くしている。

フロッピーディスクには8インチ、5.25インチ、3.5インチなど様々な種類があり、これら磁気ディスクは湿気やホコリなどの汚れ、汚染ガス等の影響を受けやすい非常にデリケートなメディアだが、特にカビによる劣化に弱く、湿気の多い日本では保管に特別な注意が必要な資料である。

保存容器は酢酸他のVOCを吸着する汚染ガス吸着シートGasQ®を組み込んだ新きりなみ仕様。ガス吸着機能とともに、容器内の相対湿度を安定させる調湿効果を発揮し、環境要因からくる収納物の劣化を最大限に抑制できる。ゲーム資料は各々QRコードで管理され、中性紙でできた封筒と専用の保存容器に収納し、一定の温度・湿度管理のもとに保管されている。

関連情報

◆ Yahoo!Japan ニュース 2019年4月26日 コレクションは何と10万点! 有志の熱意と技術を結集したゲーム保存協会の取り組み

◆ 『今日の工房』2017年1月12日(木) ゲーム資料保存の喚起を促す小冊子『ゲーム保存の意義とその実践』–国内外の現状と課題、データ記録媒体の基本知識や保存等の実例も

2019年5月8日(水)差し込み箱から、より安全・容易に資料を取り出すためのお包み(上智大学史資料室様)

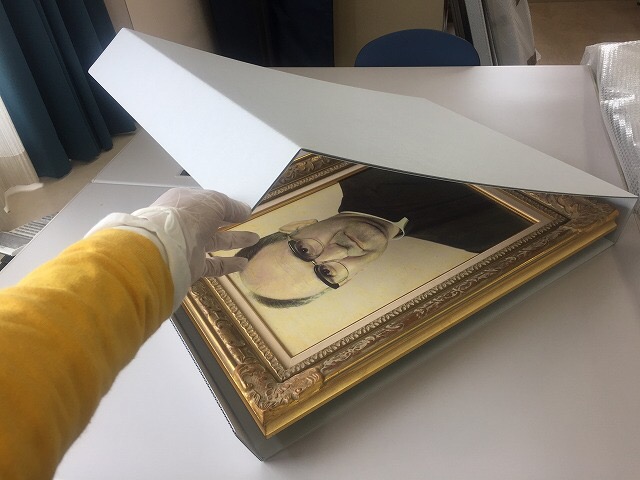

上智大学史資料室様から額装絵画を、これまでの茶段ボール製の差し箱からアーカイバル容器への入れ替えのご依頼をいただきました。

保存容器は保存容器の側面から資料を出し入れする差し込み箱。出し入れの際には、額装絵画に直接触れずに安全かつ容易に行いたいとのご要望です。

そこで、これまで使用されてきた不確かな素材の布袋に代わり、 アーカイバルボードでのロの字お包みを作製しました。強度もあり、資料に負担のない出し入れが可能となりました。

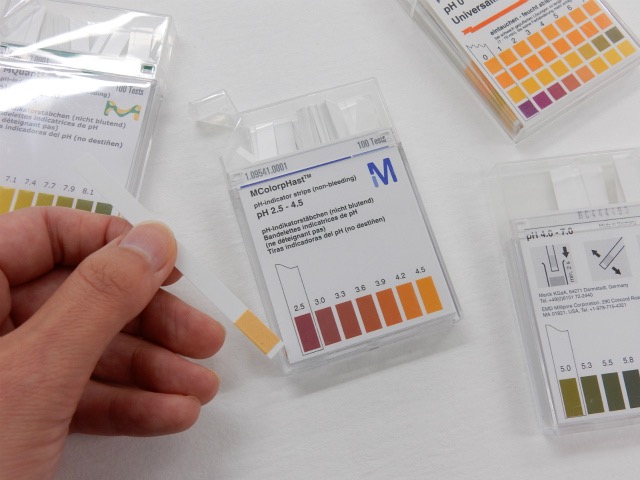

2019年4月24日(水)紙の酸性度を測るためのメルク社のpHストリップの使い方。

資料の修理にとりかかる前の作業として、カルテの作成、状態撮影、スポット・テストとpH測定(※1)があります。なかでも、紙の酸性度合いをみるためのpH測定は、紙媒体記録資料の修理においてかかせない工程のひとつです。

和紙に墨書きされた文書や版本とは異なり、種類が豊富な近現代の文書や書籍の紙は、その劣化要因も損傷状況も様々です。特に、近現代の資料は、酸性紙問題(※2)として指摘されるように、紙の内部で化学的な酸性化が進むことで、紙力低下、それに伴う破れや欠損などの重篤な物理的損傷につながる恐れがあります。

こうした紙に対する修理技術の一つとして、紙中の酸を中和し内部にアルカリ・バッファー(※3)を残すための「脱酸性化処置」があります。pH値は、その化学的損傷度合いと、脱酸性化処置が問題なく、また、万遍なく行われたかを見るための指標として計測されます。pH値と、中和後のアルカリ・バッファー量とは全く別のものではあるものの、劣化度合いを測るためのいくつかある指標の中で、紙の保存性と密接につながっているといえます。

pHは、元々液体の水や水溶性の液体の酸性やアルカリ性を示す指標ですが、固体である紙にはそのままでは適用できません。厳密に紙のpHを測るときは、細かくカットした紙片を水の中に入れて、しばらく置いてから電極式のpH計測器で測定(JIS P 8133 1)しますが、この方法はいわゆる破壊的なサンプリング・テストになるので、修理の工程で行われることはほぼありません。代わりに使用されるのが「pHストリップ」です。これは、指示薬が塗布されている面をわずかな水分で濡らし、紙の表面と接触させ、その変色具合でpHを測定するという方法で、弊社ではメルク社のpHストリップを使用しています。

この方法で計測するのは紙の表面pHなので、厚みがあるものや、水の浸透性がよくない紙の内部のpHを測ることはできません。ただし、裏まで水が抜けるような紙質であればかなり正確に測定できます。

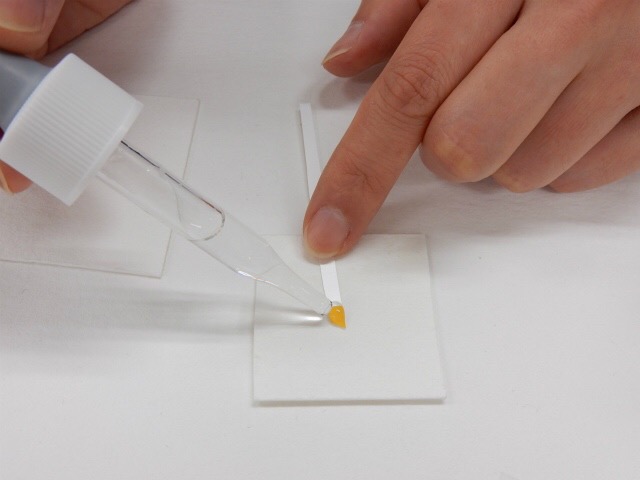

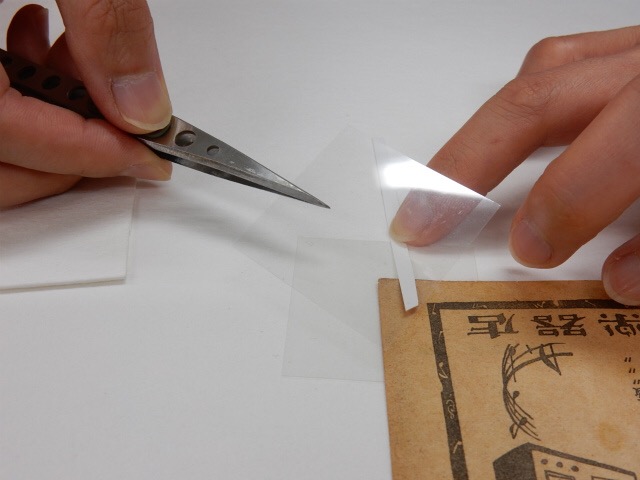

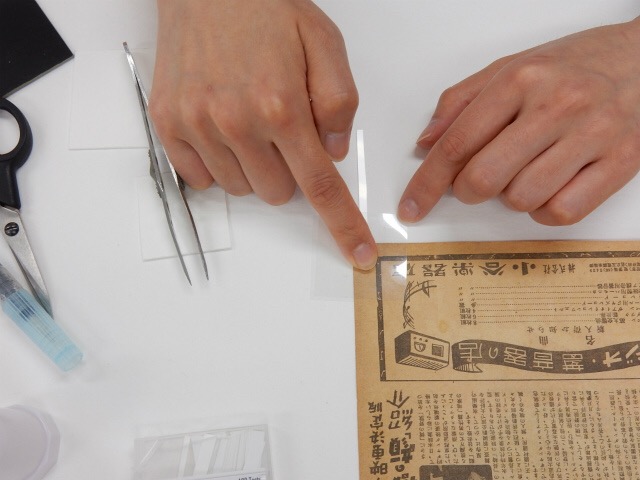

pHストリップの指示薬は水に濡れても色移りすることはありませんが、あまり水分が多いと、計測する紙の方がヨレたり、輪染みといわれる円形のシミを作ってしまうことがあります。pH測定もスポット・テスト同様、接触させる面をなるべく最小限に留めるために、例えば指示薬部分を半分に切って使用したり、計測後はすぐにろ紙を当ててしっかりと水分を取り除いたり、もちろん、水に滲むようなインクや色材の箇所では行わないなど、事前の準備を整えて行います。

[測り方]

①pHストリップを縦半分に切り、指示薬の部分も半分くらいにカットする。ポリエステルフィルムなどの小片を、計測する紙の下に敷く。

②蒸留水(脱イオン水であること)で、pHストリップの指示薬のついた面を湿らせる。浸したり、スポイトなどで滴下する。余分な水分はろ紙に吸い取らせる。

③指示薬の面を紙表面にあてて、上からもう一枚のフィルムで挟みマリネする。指で軽く押さえたり、ごく軽い重しを載せる。

④1分ほど経ったらストリップを外して、変色具合をカラーチャートと比較しpH値を確認する。

※1 pH:「水素イオン濃度指数」のこと。0~14までの数値によって水溶液の酸性またはアルカリ性の程度を表す。水溶液中のイオン化した水素イオン(H+)と、対極する水酸化物イオン(OH-)が同量存在するときが中性(pH7)、水素イオン濃度が上回ると酸性、逆に水酸化物イオンが多いとアルカリ性を示す。pはポテンシャル(potential)、Hは水素(Hydrogen)。

※2 酸性紙問題:紙の製造過程において、サイズ剤(にじみ止め)である「ロジン(松ヤニ)」の定着剤として、「硫酸アルミニウム(硫酸バンド)」が、19世紀後半から1980年代にかけて生産された紙に用いられた。硫酸アルミニウムと紙中の水分が反応することで強い硫酸が生成され、これが触媒となって紙のセルロースを加水分解し破断させる。さらに、硫酸の脱水作用により、潤滑油のような役割を担っている紙中の水分が奪われ、繊維の角質化が起こり紙が脆くなる。製造から50年足らずで紙力が極端に落ちてしまう資料が図書館やアーカイブズに大量に所蔵されていることが世界的な問題となり、これを契機に、中性紙の国際規格制定へとつながった。

※3 アルカリ・バッファー:紙中や大気中の酸性物質による劣化を予防するために紙に保持させるアルカリ残留物。ISO9706:1994 Paper for documents Requirements for permanence(永く残る紙)で定めている長期保存用紙の場合、「乾燥重量比で2%の炭酸カルシウム相当量を含んでいること」とされるが、文書や書籍の紙として長期に置かれ、かつ、すでに酸性化した紙に対して行う中和後のバッファー付与で、これだけの量を残留させることは難しい。