今日の工房 サブメニュー

今日の工房 タグ : 保存箱・包材× 絞り込みをやめる

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2020年11月18日(水)陶器製のカップ作品を収納する保存容器を製作しました。

陶造形作家の村上仁美様よりご依頼を受け、カップアンドソーサーの作品を収納する保存容器を製作しました。作品を保存容器に収納した上でご購入されたお客様へ納品されるということで、収納作業は村上様立ち会いの元、作品を取り扱っているぎゃらりい秋華洞様にて行いました。

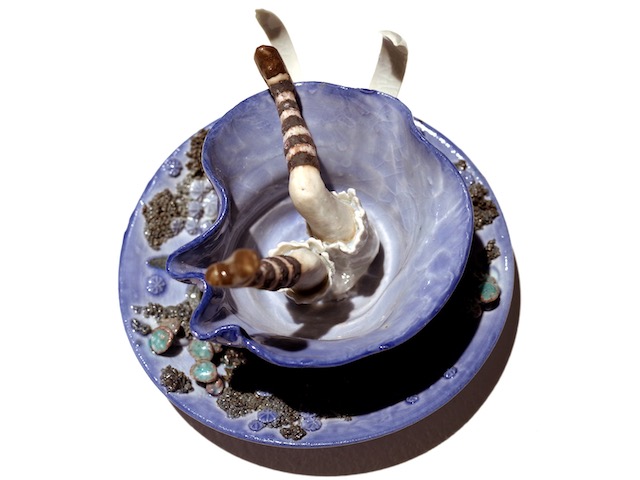

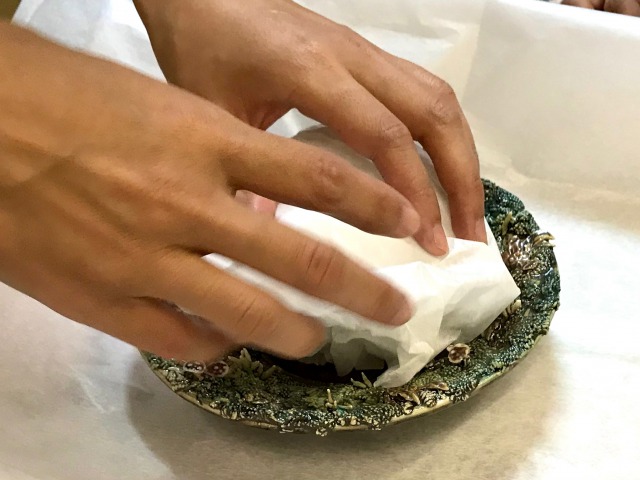

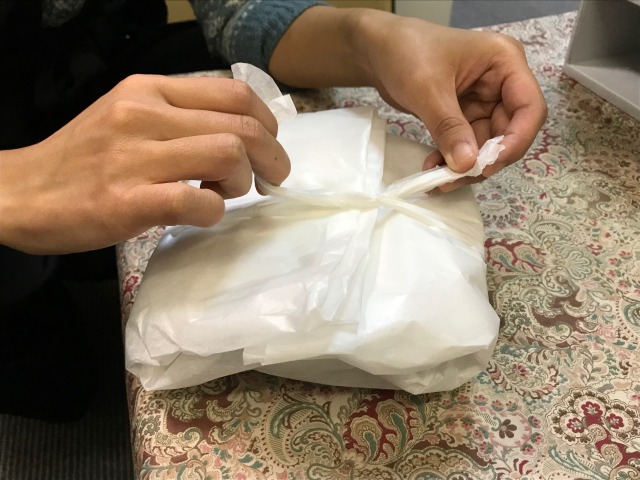

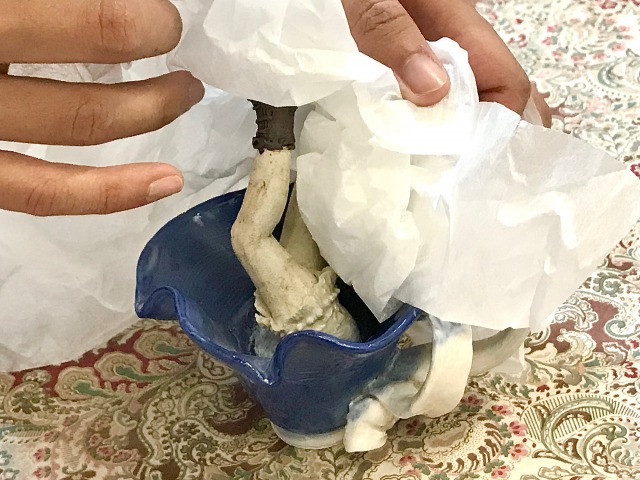

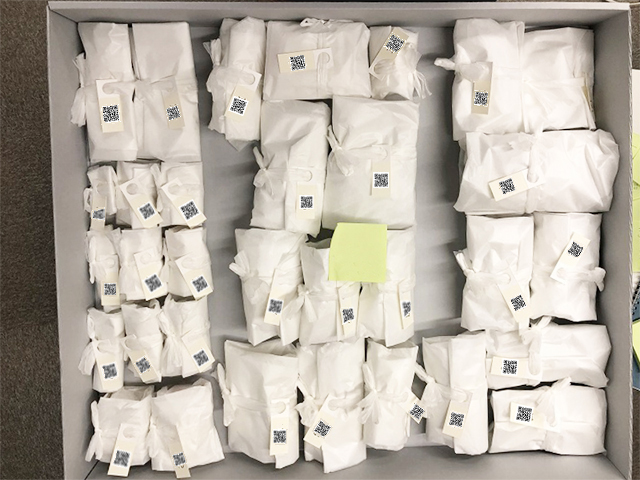

作品は「不思議の国のアリス」をモチーフにしたティーカップとソーサーが組みになっている陶製のオブジェです。立体的で可憐な装飾が繊細かつ複雑に施されており、些細な衝撃でも破損してしまう恐れがあるため、カップとソーサーはそれぞれ薄葉紙くるみんで丁寧に包装をしました。特に注意が必要な細工の細かい部分には、揉み込んで柔らかくさせたくるみんを緩衝材として当てています。包みを結ぶ紐にも細く裂いたくるみんを使用しています。

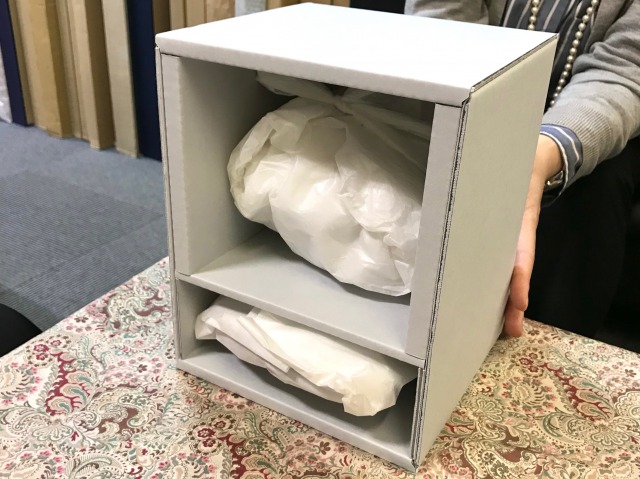

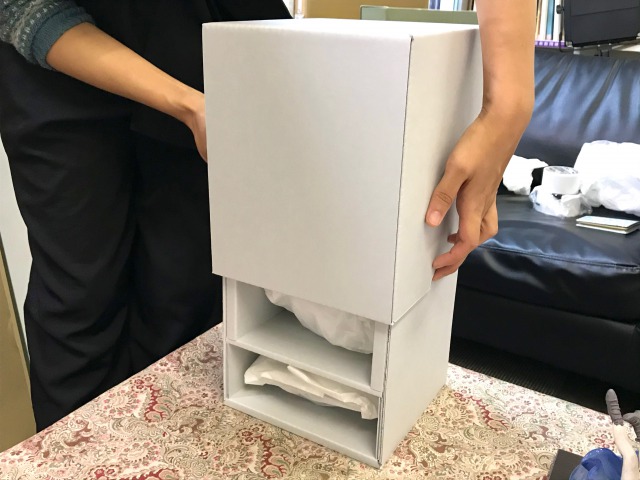

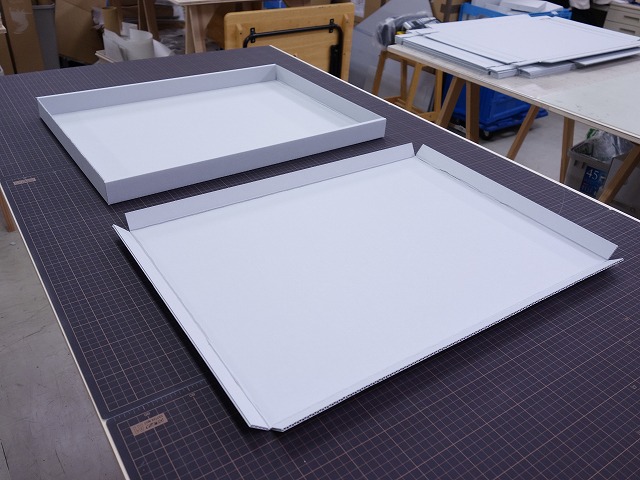

保存容器は被せ蓋式の箱の身を90°横に倒し、作品を横から出し入れできるように設計しました。箱の中は上下2部屋に仕切り、カップとソーサーを別々に収納する部屋を設けています。蓋を被せた箱は安全に持ち運びができるよう、箱紐で結びました。収納作業を終えた作品は、後日ぎゃらりい秋華洞様から購入者様へ無事納品されました。

2020年11月6日(金)汚染ガス吸着シート 「GasQ」のガス吸着効果を可視化した展示サンプルをご紹介します。

展示会や研修会のご来場者にご覧いただいている、汚染ガス吸着シート 「GasQ®」のガス吸着効果を示すサンプルをご紹介いたします。

資料の輸送や梱包に使われる茶段ボール。保存にはあまりよくないということは分かりながらも、材料を使い捨てで再梱包するという予算が無くそのまま保管用としても使用される場合があります。

こうした茶段ボールはパルプ製造の際に使用される硫化ソーダの影響で硫黄分を含有しており、段ボールに密閉された状態で数週間以上保管すると、硫化分が還元性の硫黄系ガス(硫化水素や二硫化炭素、硫化カルボニルなど)として発生していることが確認されます。このような、物質から放出されるガスはアウトガスと呼ばれており、カドミウム・錫・鉛・銅・水銀・銀など多くの金属と硫化物を作りやすく、物質を腐食させる大きな原因となります。特に銀は硫化水素ガスに触れると硫化(腐食)が進み茶褐色化しやがて黒化します。

これら2つの特徴を利用し、GasQのガス吸着効果の可視化を目的としたサンプルを製作いたしました。

[サンプルについて]

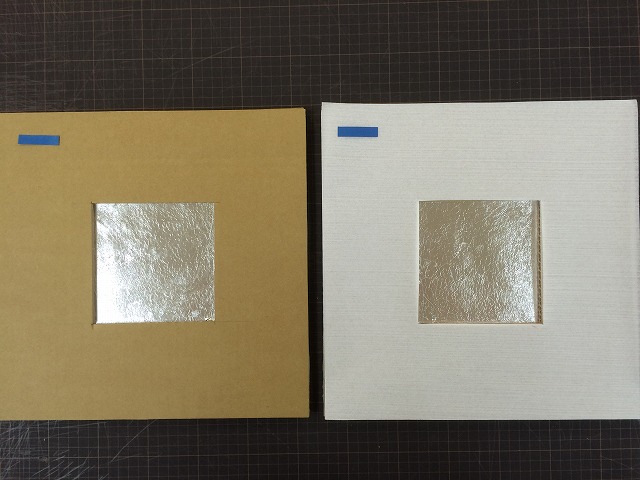

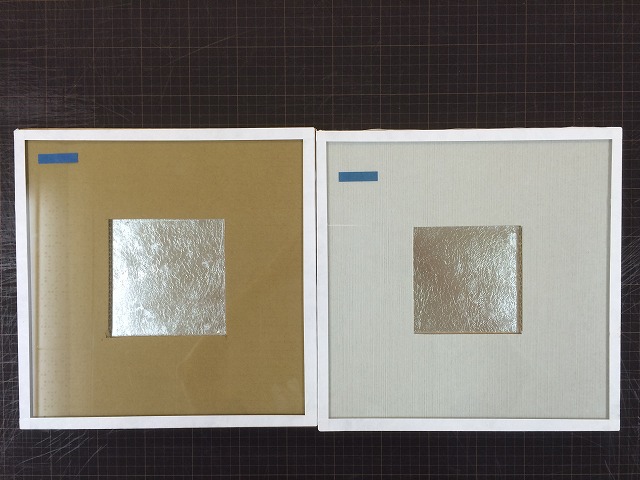

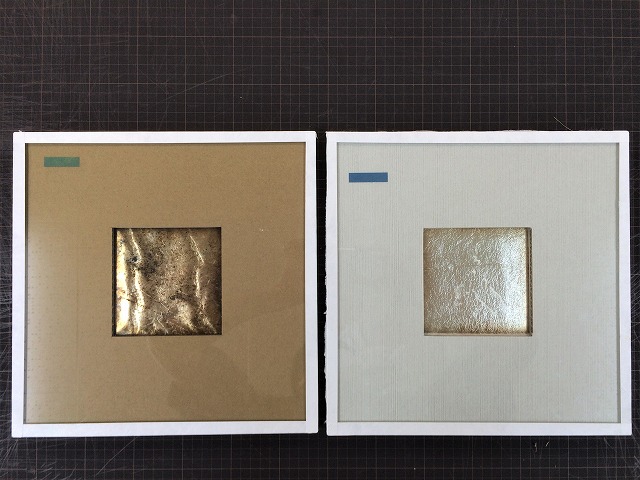

GasQの入っていないものをサンプル①、GasQの入っているものをサンプル②とします。

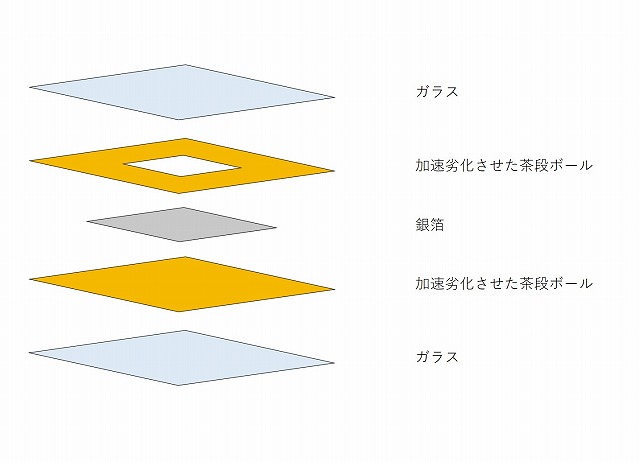

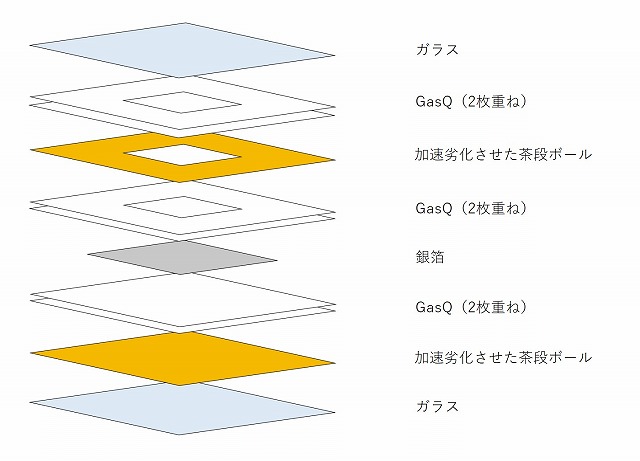

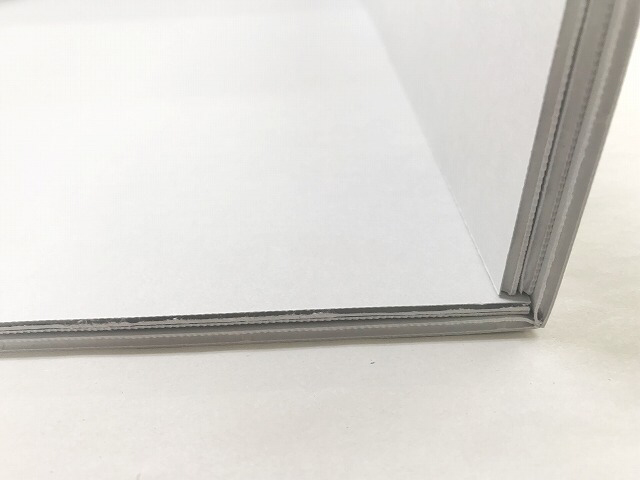

どちらも温度50℃~60℃、相対湿度80%~90%の環境で28日間加速劣化させた茶段ボールで銀箔を挟んでいます。その外側をガラスで挟み、周縁部にタイベックテープを貼って密封しました。

サンプル②には最前面に加えて銀箔の前後にもGasQが入っており、各部分2枚ずつ計6枚のGasQが封入されています。

密封から4か月経過時点でサンプル①の銀箔には黒化が見られますが、サンプル②の銀箔に色の変化はほとんど見られません。GasQが劣化した茶段ボールから発生する硫化水素ガスを吸着し、銀箔の腐食変化を予防していることが分かります。

紙は素材としてある程度の通気性を持ち、アーカイバル容器の材料であるアーカイバルボードも例外ではありません。そのため、微量なガスにも敏感に反応する金属資料や写真資料などを保存する場合はガスへの対策が必要です。GasQを封入することでアーカイバル容器に幅広いガスへの吸着能力を付与し、ガスに敏感な資料も安全に保存することができます。

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』2013年3月27日(水)「中期保存向け」箱やフォルダーに使われる国産ボードの品質について

・『今日の工房』2014年7月17日(木) 資料や市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る実験

・『今日の工房』2014年9月11日(木) 市販の桐箱から出る有機酸ガスを観る実験2

・『今日の工房』2015年6月17日(水) 歴代延岡藩主の印章を保管するー多様な素材と形にシンク式容器とGasQ®で対応

・『今日の工房』2016年1月22日(金) 日本郵船歴史博物館様の絵画の収蔵環境を保存容器とガス吸着シートで改善

・『今日の工房』2017年2月22日(水) ひな人形をGasQ®️で養生し、元の木箱に保管する。

・『今日の工房』2019年5月15日(水) NPOゲーム保存協会様からのご依頼でフロッピーディスクを長期保管するための専用容器を作成した。

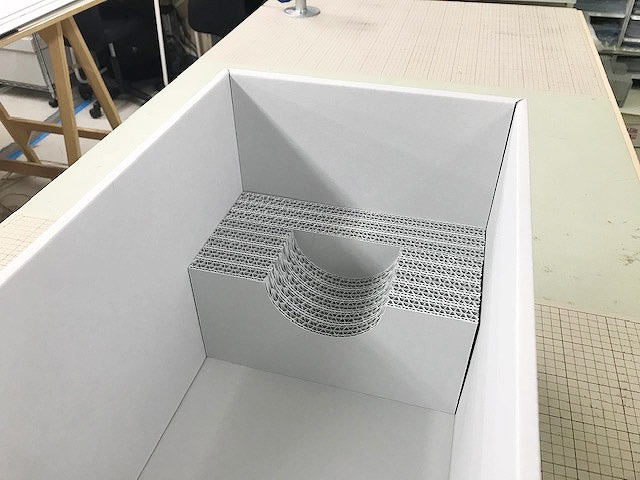

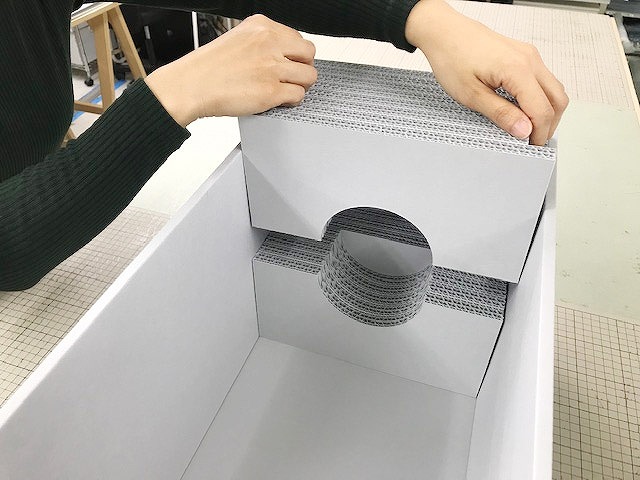

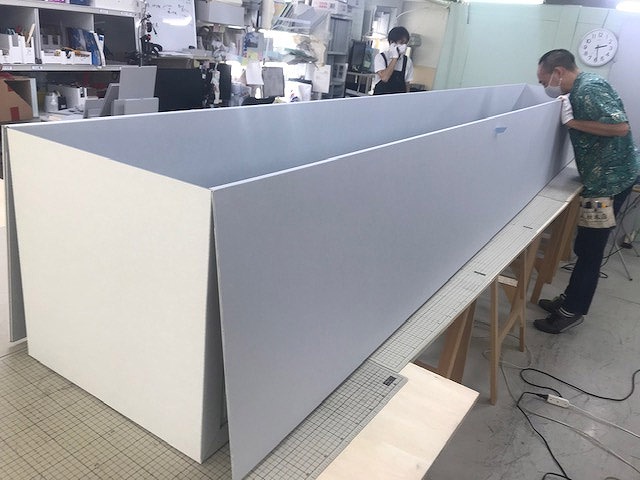

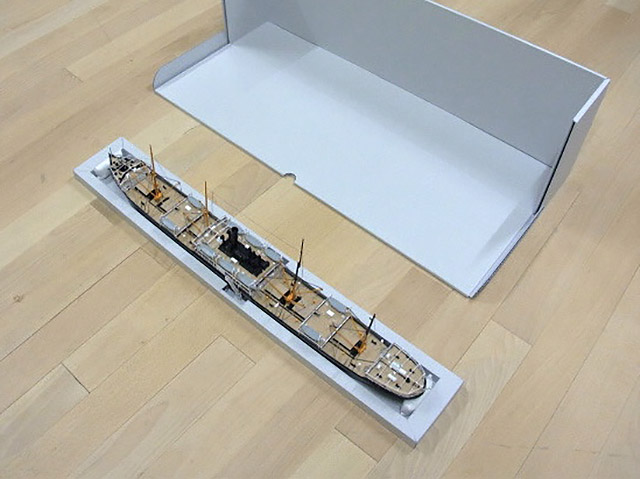

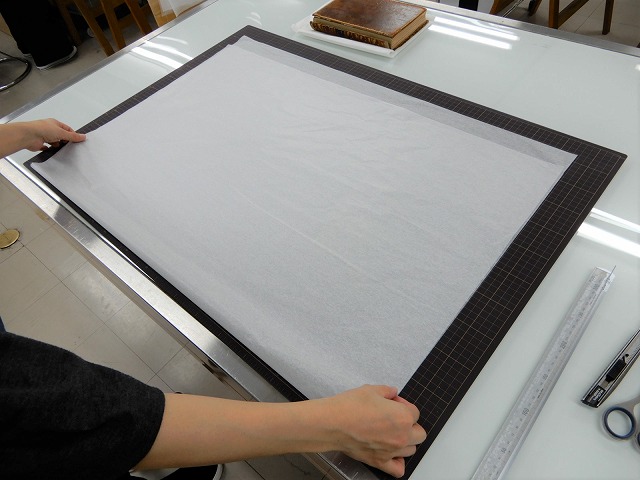

2020年10月23日(金)絨毯を保管する大型の保存箱を製作しました。

染織品や織物のように額装のない大きな作品を保管するときには、折れや皺ができないように中性紙の紙管を用いて、作品の表を外側にして筒に巻きつけ保管することがあります。特に絨毯やタペストリーなどは刺繡がほどこされている部分といない部分の境目に皺が生じる可能性があり、さらに紙管が折れ曲がりできる皺などで作品を傷つけないよう直径が大きい紙管を使い、保存箱は蓋があり他の箱が上に積み重ねられても十分耐えられる頑丈なものを選ぶ必要があります。作品を箱へ収めた後は、緩衝材を用いて内部の隙間を埋めていきます。これにより、箱の中で文化財が揺れるのを防ぐとともに、衝撃を吸収することができます。

今回保存箱を製作した絨毯は全部で20点あり、大きいものだと長さが4m、重さが35kgあります。

保存箱の形状は巻子用保存箱で、底面と天面を2重、側面は3重にアーカイバルボードを貼り込み補強しています。大きく重たい絨毯を収納する箱は、歪みが生じないように4重補強しています。絨毯を巻きつけた紙管を支える軸受も8㎜厚のボードを積層した通常より堅牢な構造です。絨毯が箱の底面に接しピンポイントで圧力がかかることがなく、また、紙管の口側を持ったまま軸受に置き、重たい絨毯も安全に出し入れできます。さらに、上から軸受を被せ、紙管を360度囲むことによって、箱の中で固定できるよう工夫されています。収納後は綿布団や薄葉紙をあて、全体を包み込むようにして保管します。

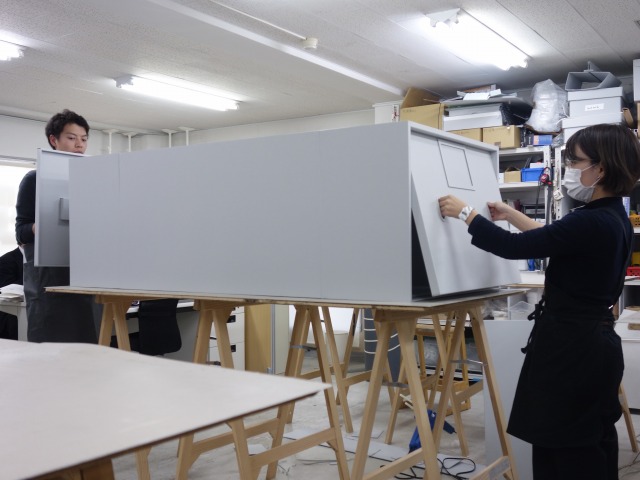

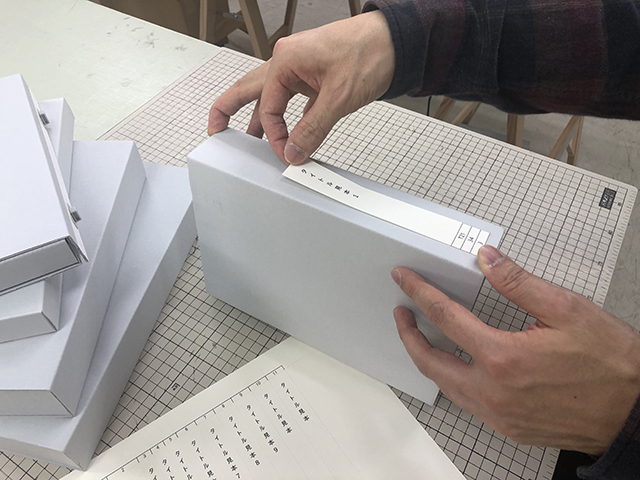

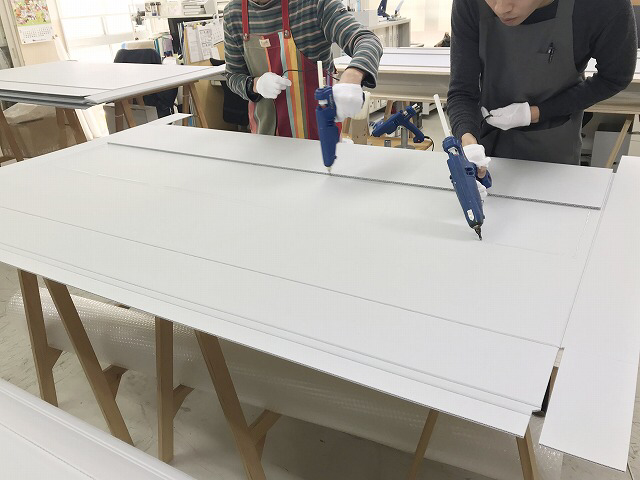

長さが4m、幅と高さが40㎝の保存箱は5人ががりで製作しました。大型の保存箱を製作する際は、接着剤を多く塗って補強し、硬化してしまう前に手の平でしっかりと圧着することで、より強い構造の保存箱になります。

【関連記事】

・『今日の工房』2014年03月13日(木)全長3メートルの巨大な巻子を収納するための大型箱

・『今日の工房』2014年05月16日(金)染織品を中性紙管に巻いたまま収納するための箱

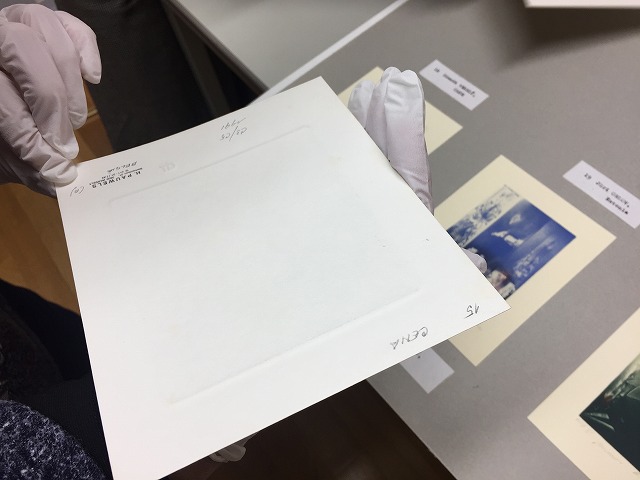

2020年10月7日(水)共立女子大学・共立女子短期大学図書館様所蔵の版画作品133点への保存処置 -既存台紙からの取り外し・マッティング・保存容器収納まで-

版画作品の来歴について

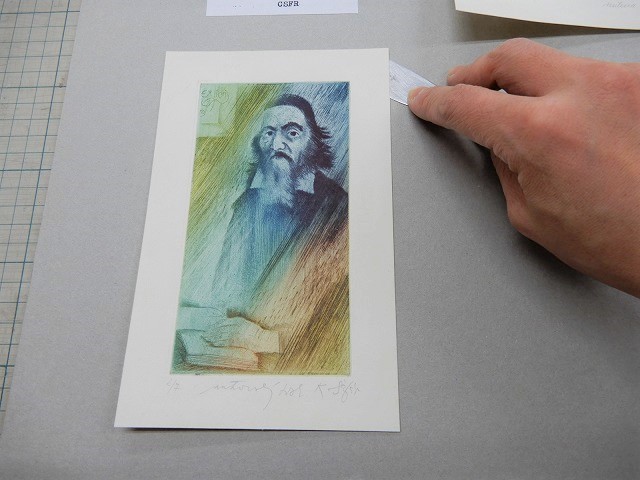

近代教育学の始祖・絵本の父と呼ばれるコメニウスの生誕400年を記念し、 1992年に開催された「国際蔵書票コンペティション」にて選ばれた52作家の版画作品、全133点。

版画作品の状態と保存処置方針について

版画作品は酸性紙の台紙に接着剤や粘着テープで貼りこみそのまま額装され段ボール箱に収納されていました。貴重書室に保管されていましたが、保存の観点から見た場合、適切ではない作品の保存形態であることが問題となりました。

古い台紙には酸性紙が使用されていることが多く、額縁の内部環境を酸性に傾けたり長期間接触していると作品の紙や色材に酸の影響がでる恐れがあります。また、台紙に固定するための接着剤やテープ類がしみの原因となることもあります。一部の作品は額縁内で剥がれ落ちており、表面が損傷する恐れもあることから、作品を酸性台紙から外しクリーニングなどの保存処置を行ったのち、1点ごとにブックマット[※1]へ装着しました。処置後の版画作品は、専用の保存箱へ収納し、保存性と取り扱い易さを考慮した形にしました。

[※1]ブックマットは版画作品などを額装にするときに使われているマウント方法です。窓抜きした表側のボード(ウィンドウマット)と作品を支える裏側のボード(台マット)を、本のように一辺をテープなどで接合する形式です。このようなマット装丁は作品本体へのアクセスも容易で、作品の固定方法によっては背面の観察もできます。ブックマット装で作品を長期に保存するためには、作品に悪影響を与えない素材を選択することが大切です。

主な保存処置は下記のとおりです。

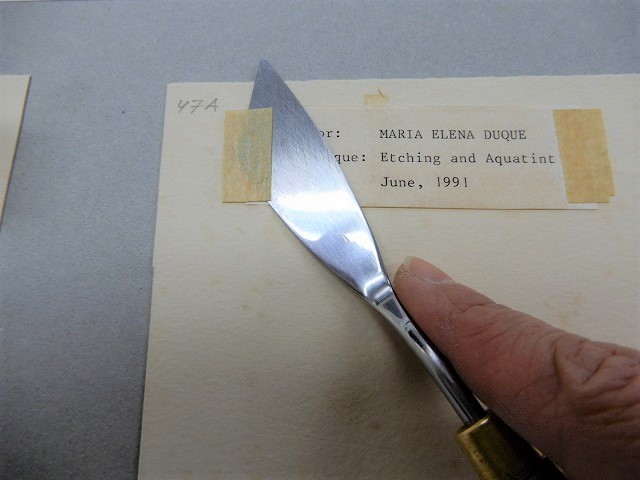

1. 台紙からの取り外し

糊や粘着テープで台紙に貼り込まれた版画作品を取り外した。糊による接着の場合は、接着面の台紙を一層剥がし版画の裏面に残った台紙に僅かな湿りを与えて除去した。粘着テープによる接着の場合は、温めたスパチュラを差し込み粘着剤を緩めて除去した。版画の裏に貼られたキャプションは粘着テープの除去後、でんぷん糊で元の位置に貼り戻した。

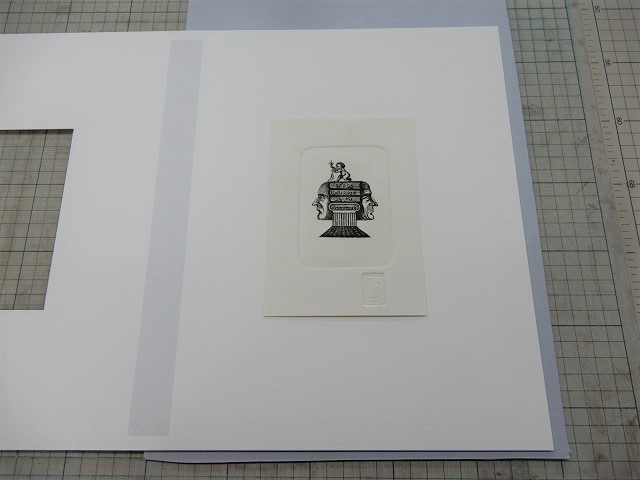

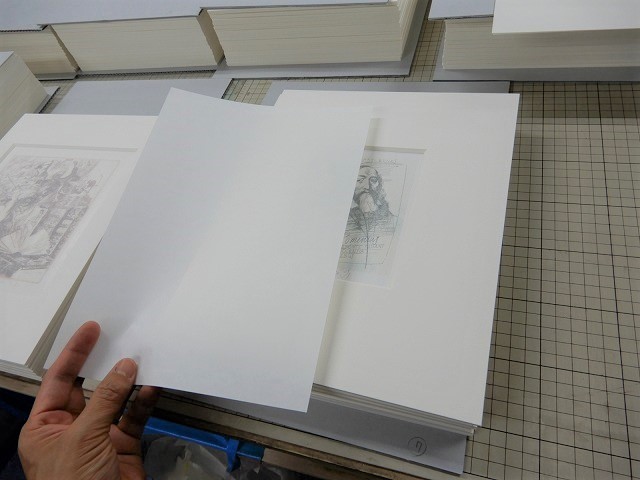

2. ドライ・クリーニング

取り外した版画作品は、画面を傷つけないよう細心の注意を払いながら刷毛やクリーニングクロスを使い表面の塵や埃を除去した。その後、元の並び順や登録番号のまとまりごとにポリエステルフィルム製リフィルに入れ一時保管し、ブックマットへのマウント作業に備えた。

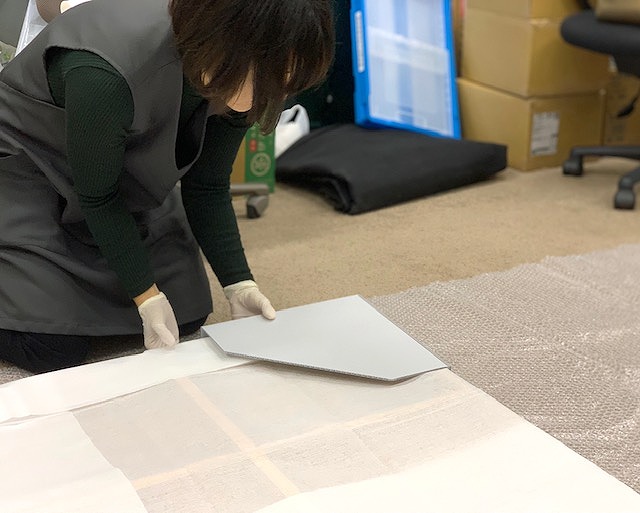

3. 採寸、ブックマットの作製とマウント作業

版画作品それぞれのサイズに合わせたブックマット[※2] を作製した(レモン画翠へ依頼)。ブックマットの窓部分は作品サイズに合わせて作製し、全体の外寸は額縁サイズに統一した。台紙マットへの固定はでんぷん糊と和紙を使いTヒンジ形式で行った。作品をめくれば裏に貼付したキャプション等の情報が確認できる。

[※2] ブックマットのボードは特種東海製紙株式会社製ピュアマットを使用。窓マット:特厚口(2.5㎜)/ 台マット :厚口(1.7㎜)

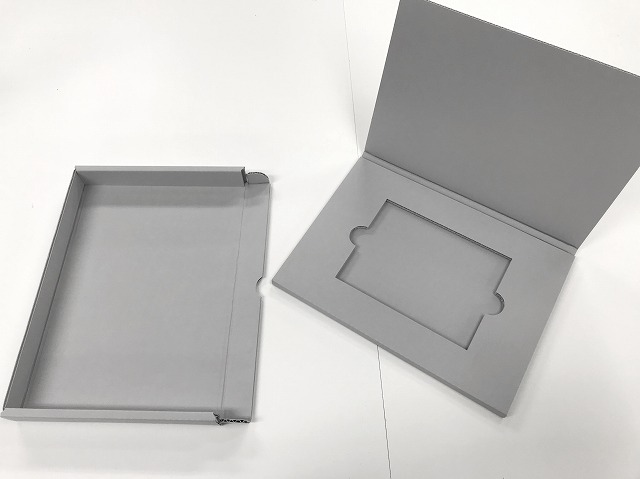

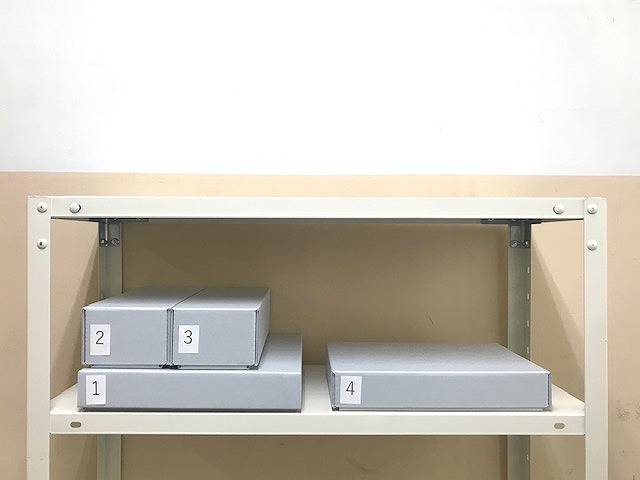

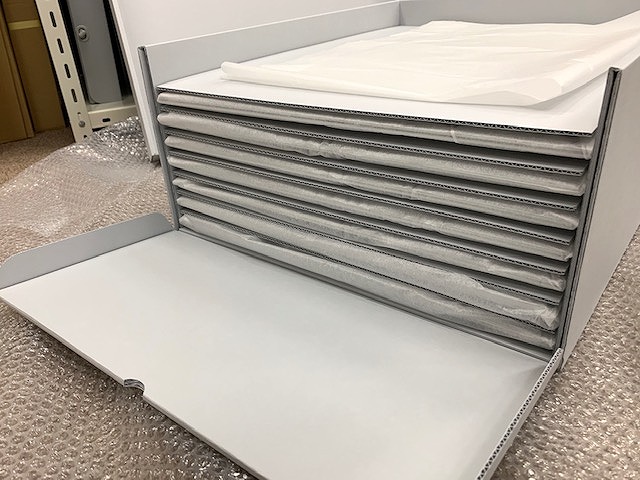

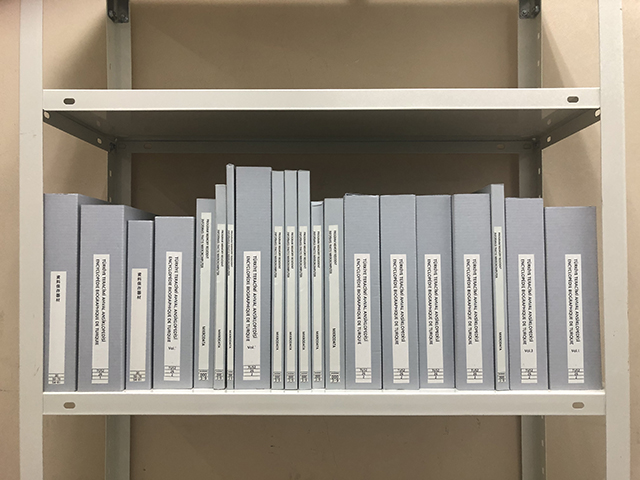

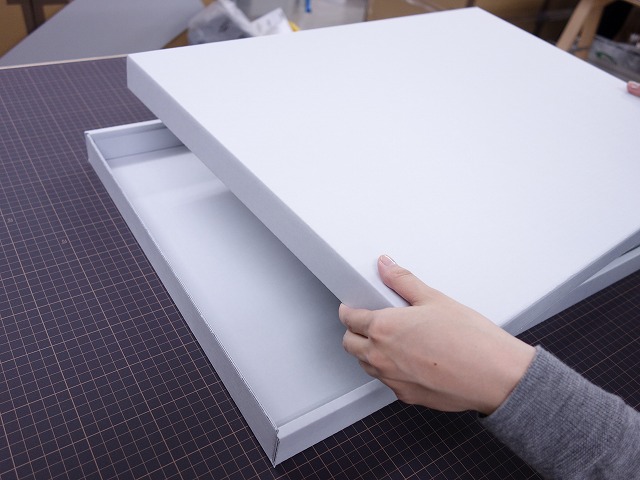

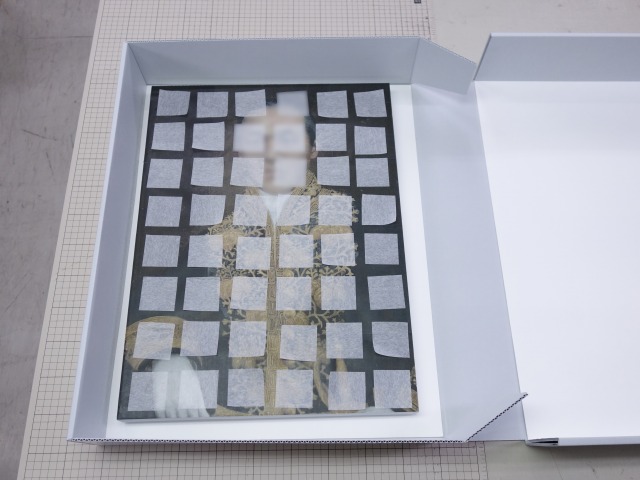

4. 保存容器の作製、収納

ブックマットを15点ずつ収める保存容器を作製した。版画作品と窓マットの間には新薄葉紙Qlumin™くるみんを挟み、各ブックマットの間には中性紙(ピュアガード)を間紙として挟んだ。こうした間紙は作品表面を保護し外からの湿気や酸性ガスを緩衝するので、作品の部分的な変色や劣化を防ぎ保存性が向上する。保存容器にはブックマットの出し入れを安全に行えるようにトレイを付けた。

【関連記事】

・『今日の工房』2009年4月23日(木)デザイン画を収納するブックマット

・『今日の工房』2014年9月18日(木)ブックマット形式の染織布用保存箱

・『今日の工房』2019年1月23日(水)版画やデッサンなどの紙に描かれた作品類をまとめて保管するには

・『今日の工房』2019年6月19日(水)共立女子大学・共立女子短期大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで

・『今日の工房』2020年7月31日(金)慎重な取り扱いが必要な資料にはフラップ付保存箱に「トレイ」を組み合わせて

2020年9月3日(木)「特大のポスター作品を収納するタトウフォルダー」

縦1.8×横1.2メートルの超大判ポスター作品を、3枚まとめて保管するタトウフォルダーの製作依頼を受けました。

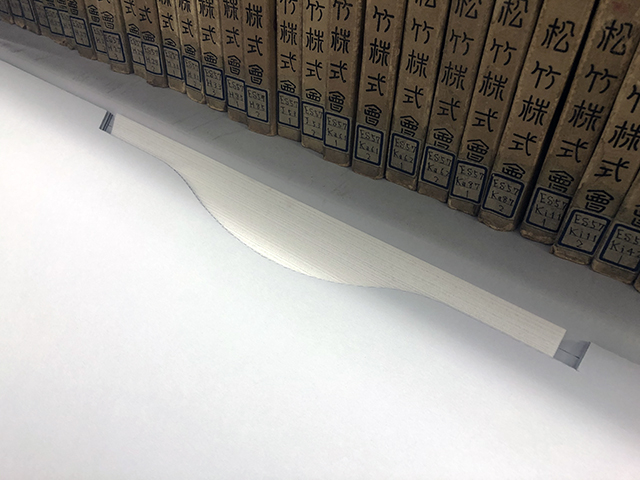

タトウフォルダーは、大判で1枚物の紙資料を挟み込んで収納するための薄型のアーカイバル容器です。大きく分けて2種類のパーツを組み合わせて製作します。外側のパーツは二つ折りに加工したアーカイバルボードを使用し、縁に取り付ける平紐を結んでとじる構造です。資料を収納する内側のパーツは、無酸・無アルカリの中性紙を使ったタトウ形状の十字型フォルダーで、4辺のフラップを立ち上げ包み込むように畳む構造です。資料が直接触れる面が平滑でより良い保存状態になるように配慮されています。

今回製作したタトウフォルダーは縦1.8×横1.2メートルの超大型サイズのため、使用する紙・ボードの原紙サイズの都合から、内外のパーツは2分割にしつなぎ合わせています。

作品が収納される中性紙のタトウは外側からボードに挟み込まれ、上下左右均等に付いた平紐を結び固定されているので、垂直に立てて持ち運んでも開く心配がなく、安全に保管・管理することができます。縦置きにも対応でき、厚みの外寸が15mm程度のため場所をとらず省スペースで保管できます。

【関連情報】

『今日の工房』2014年4月24日「A1サイズのタトウフォルダーを大量に製作するための、特設作業台」

2020年8月20日(木)たばこと塩の博物館様からのご依頼で「嗅ぎたばこ入れ」を収納する保存容器を製作しました。

「嗅ぎたばこ入れ」はヨーロッパで嗅ぎたばこが広く嗜まれ始めた17~18世紀ごろ、外出時の携帯や卓上での保管のために使われていました。当時の宮廷社会を中心に広まり、その流行は上流階級の人々のファッションとなったことに深い関係があります。貴金属製の本体にエナメル加工を施したものや宝石を散りばめたものなど、美麗な装飾を施した嗅ぎたばこ入れもありました。また、嗅ぎたばこ入れは中国にももたらされ、瓶や壺の形をした独特の鼻煙壺(びえんこ)となりました。単なる道具にとどまらないその優れた意匠や質感から工芸品的価値が高く、現在でも収集家は少なくありません。

*たばこの歴史と文化-嗅ぎたばこ- たばこと塩の博物館様ホームページ参照

https://www.tabashio.jp/collection/tobacco/t7/index.html

たばこと塩の博物館様所蔵の嗅ぎたばこ入れは、ある収集家から寄贈されたものが中心で、貴金属や動物の角などの様々な素材からできています。そのうち約400点は収集家自身がしつらえた仕切り付きの布張り箱に収納され、恒温恒湿の収蔵庫の棚に2段に重ねて保管されていましたが、この元箱には蓋が無く、粉塵や紫外線など外環境からの影響が懸念されました。

そこで、容器内の仕切りや棚に2段重ねできるサイズ、といった元の布張り箱の利点を踏襲しながら、「仕切りを嗅ぎたばこ入れのサイズに合わせて動かせる」、「より安定して2段に重ねられる」、「外環境からの影響を低減させる」といった機能を追加したアーカイバル容器をご依頼頂きました。

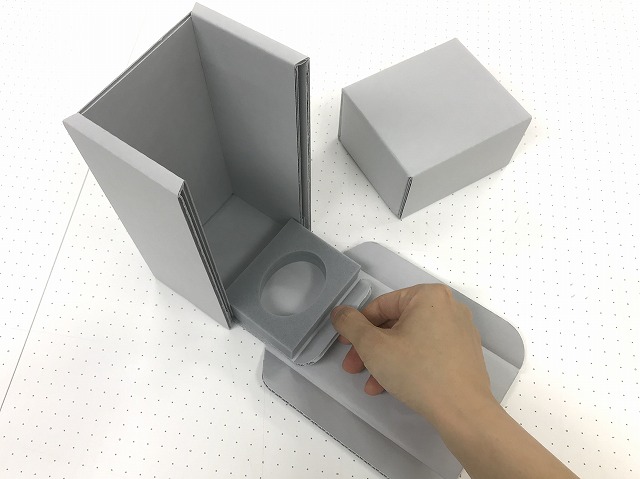

今回製作した保存容器には、内部に可動式の仕切り、底面に2段重ねを安定させる凸部、天面に開口部を覆う蓋を付けています。

容器の長辺側内壁には複数の切り込みを設け、任意の位置で仕切りを差し込むことができます。これにより嗅ぎたばこ入れのサイズに合わせて容器内を仕切ることができます。また、容器を2段に重ねる際、下段容器に本体の裏側に設けた凸部を嵌め合う構造で安定性が増すとともに構造上の補強となり歪みに強い作りです。この構造は全ての容器に共通しているため、従来の運用と同じく、どの容器の組み合わせでも2段に重ねることができます。

そして上段容器には平板状の蓋をのせ、粉塵や紫外線などの影響を防ぎます。蓋の裏側には容器裏側と同様、開口部に合わせて設計した凸部を貼り付け、容器の幅と奥行きを増やすことなく、本体容器にぴたっと嵌まる構造になっています。

なお、本稿の掲載ならびに写真の撮影・使用にあたり、たばこと塩の博物館様の多大なるご協力を頂きました。誠にありがとうございました。

【関連商品】

・アーカイバル容器オプション 仕切り

2020年7月31日(金)慎重な取り扱いが必要な資料にはフラップ付保存箱に「トレイ」を組み合わせて

傷んだ資料や構造的に繊細な資料は「トレイ」にのせてフラップ付保存箱へ収納することで、資料に直接手を触れずに安全に出し入れでき、取り扱いに起因する物理的な損傷を軽減できます。

「トレイ」の形状を決めるには、資料そのものの特徴(形・材質・寸法)、重量・状態(脆い、凹凸がある等)の他、保管条件、利用頻度なども考慮します。

割れやすいガラス瓶には文化財保護用フォーム材AZOTE® (プラスタゾート)を貼り合わせたトレイをおすすめしています。フォーム材で底部を固定でき安全に出し入れができます。

織物や染織品などの布資料には、アルカリに反応しやすいものもあるので、弱アルカリ性のボードに直接触れないように緩衝材を用いたり、ノンバッファー紙で包みトレイにのせます。

細かい突起物がある立体模型や装飾のある立体物には、移動時に箱の内側に当たらないよう縁付きのトレイを作成したり、振動や摩擦を防ぐため緩衝材を取り付けたりできます。重量のあるものにはトレイを補強し歪みやたわみが出ないよう堅牢な構造にもできます。

割れたガラス乾板や傷みのひどい染織品など、極力触れない方が良いものに対しては、シンク型のトレイをおすすめします。取り扱いが楽で保存箱に重ねて収納できます。

「トレイ」は複雑な形状の工芸品や陶磁器、立体物や博物系の資料、ガラス乾板写真など、様々な資料の適切な取り扱いを補助するツールとして有効です。資料の形や傷み具合、取り扱い方法の違いに応じたトレイの形状をご提案いたします。

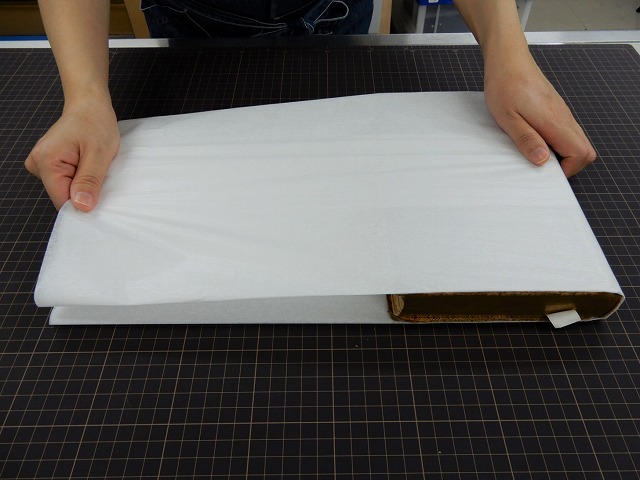

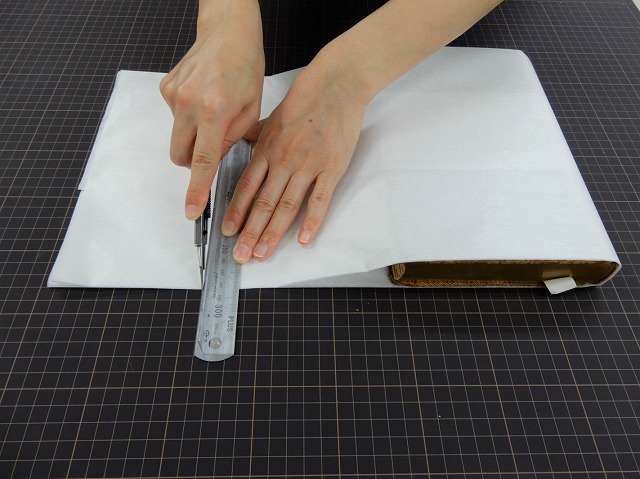

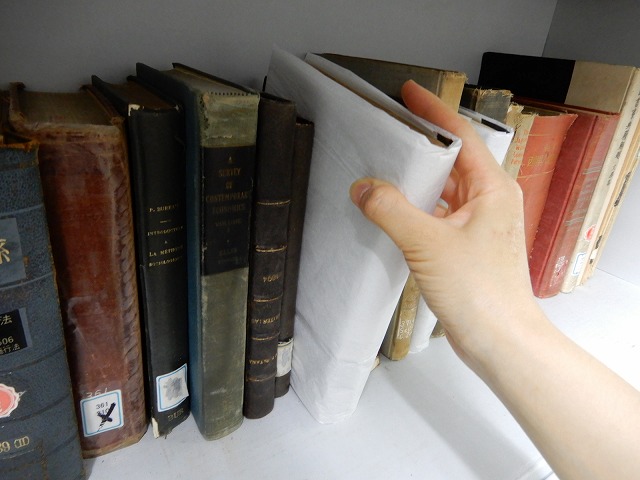

2020年7月1日(水)「新薄葉紙Qlumin™くるみん」を、劣化した洋装本の保護カバーに

劣化が進んだ洋装本の汚損や破損を防ぐ簡易な対応として、ブックカバーのように資料に保護カバーをかける方法があります。

色褪せや傷、擦れなどの損傷が広がらないよう資料を守るとともに、すでに外れてしまった背表紙や表紙を本体と一体化して保管することもできる、手軽で効果の高い予防保存方法です。

レッドロットの粉による扱う手の汚れや、周囲の汚損も防ぎます。

「新薄葉紙Qlumin™くるみん」は表面がなめらかで、レッドロットのように擦れに繊細な資料も傷つけません。

腰のあるしなやかな紙質は、洋装本の立体的な形にも柔軟になじみます。

今回は特別な道具を使うことなく、たたんだり、折ったりと折り紙のような感覚で作れる保護カバーを紹介します。

▶保護カバーの作り方

「新薄葉紙Qlumin™くるみん」(規格断裁品:800㎜×1,100㎜)の使用が便利です。

目安として、A4サイズ程度の洋装本に対して、これを二つ折りすると適当な大きさとして使用できます。

半分にカットしたり、折らずに2枚重ねにするなどして一般的な規格の洋装本に対応することができます。

①薄葉紙を二つ折りする。

②天地を資料サイズにあわせて三つ折りする。中心部の重なり具合で大きさを調整する。

③書籍が中心に来るように置き、折り返しの長さを確認する。

④長い場合は、表紙幅よりやや短い長さで切る。

⑤表紙に合わせて前小口側を折り返す。

⑥表紙が外れている場合、薄葉紙のひもで縛ることで安定します。

小型ロール品「新薄葉紙Qlumin™くるみんのひも」、もしくは薄葉紙を細く裂いてひもを作ります。

結び目は前小口側に来るようにします。

【関連商品】

2020年6月25日(木)これからの時期に気をつけたい虫菌害―無酸素パック「モルデナイベ」の効果的な導入・運用のために

今年も全国的に梅雨に入りじめじめとした季節がやってきました。古来には「黴雨(つゆ)」とも表記され、黴(カビ)の多い時期として知られますが、この時期から夏にかけて、カビや害虫が活発に繁殖するのに格好の季節でもあります。また、近年では大雨や集中豪雨による文化財への水損被害も増えています。

防カビ・殺虫のための無酸素パック「モルデナイベ」は、こうしたカビや害虫被害への対応だけでなく、様々な規模の水損被害を未然に防ぐツールとして、これからの時期に活躍します。モルデナイベは、酸素と液体を遮断できるスライド・チャック式ガスバリア袋(写真1)と医薬品や食料品にも使用されている安全性の高い脱酸素剤エージレス(写真2)を使い、誰でも手軽に無酸素の密封空間を作ることができる製品です。有害な化学薬品を使わずに、袋内を一定期間、無酸素状態に保つことで殺虫・防カビ処置ができ、文化財の材質への影響がほとんどなく人体に対して安全であるという利点があります。袋内が無酸素状態であるかは酸素検知剤エージレスアイ(写真2)の色(ピンク=無酸素)で確認できます。

モルデナイベの安全・確実な運用のため、取扱い上のポイントを3つ紹介いたします。

1.完全密封のためのポイント:スライダー(写真1)をしっかりつまみ、3連ファスナー部分の端から端まで滑らせるように往復させることで完全密封できます(動画1)

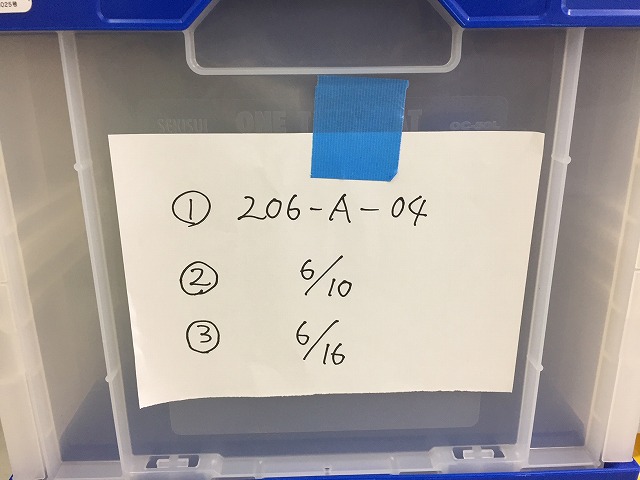

2.ガスバリア袋の破れ・穴を防ぐポイント:ガスバリア袋をあらかじめプラスチック製コンテナや茶段ボールにセットし使用することで持ち運びやすく袋を傷めることが無くなります(写真3・4)

3.密封後のポイント:①資料の所在、②密封日、③無酸素確認日を明記しておくことで、適切な処理期間を把握でき、クリーニングや配架など、処理後の資料管理が楽になります。(写真5)

【事例紹介】

『スタッフのチカラ』東京学芸大学附属図書館様 耐震改修工事に伴う、貴重書のモルデナイベ収納、および資料・書棚のクリーニング。

【関連記事】

・『今日の工房』2019年5月29日(水)夏休み明けの書庫にカビを発生させないために今、できること。

・『今日の工房』2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

・『今日の工房』2017年8月2日(水) 成城大学民俗学研究所様の所蔵する人形や郷土玩具の虫退治に、無酸素パック「モルデナイベ」が使われています。

・『今日の工房』2014年9月16日(金)カビが発生した資料のクリーニング。

・『スタッフのチカラ』2015年10月23日(金)「資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング」第34回文化財防虫防菌処理実務講習会」の講演テキスト。

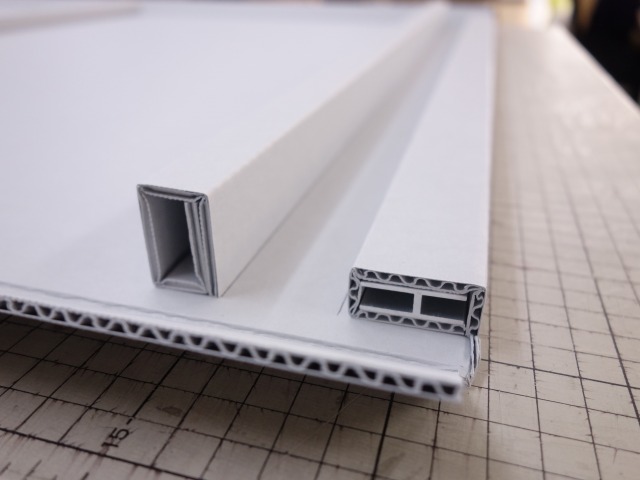

2020年6月18日(木)大判の絵図を収納するマップケース型の専用保存箱

幅1メートル程の大判絵図を平置きで収納するための引き出し付き保存箱を製作した。箱の設計段階では、スチール製マップケースなどを参考にしながら、構造的に丈夫で長持ちし、長期の使用に耐え得る形状の検討を進めた。

一般に、図面、絵図、古地図などの平版で大型の紙資料は、資料の大きさに応じたマップケースや木製箪笥に収納されることが多い。これらの収納器具は、長期間の使用に伴い、レール部品の摩耗や引き出しのたわみ等の経年劣化で、開け閉めや資料の出し入れの際に支障がでたり、適正な環境のもと保管されていても、資料の折れ・破れなど管理面から発生するトラブルを招く場合がある。

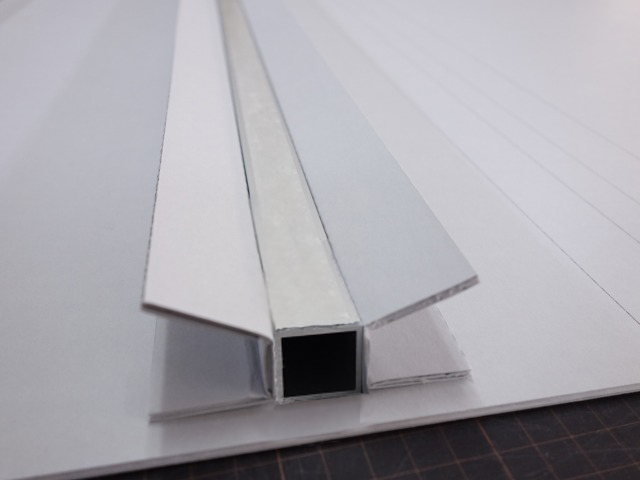

こうした点を考慮して、保存箱の内装には引き出しのたわみを防止するための棚板を設置した。この棚板にアルミ製の角パイプを「梁」のように組み込み、直接荷重を受ける構造部の頑丈な骨組みとした。耐荷重を検証した結果、40kgの荷重に対しても反りやたわみなどの変形は起こらなかった。5段積層した棚板は箱本体の外装パーツに固定されており、保存箱全体の強度を上げる役目も担っている。

安心の強度で大判絵図を収納した引き出しを面で支え、フラットな状態で長期保管できる専用保存箱が完成した。

【関連商品】

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』2012年07月20日 東京大学地震研究所図書館様におけるトレー付き倹飩式棚はめ込み箱の導入事例

・『スタッフのチカラ』2011年10月21日 明治大学博物館様所蔵「時田昌瑞ことわざコレクション」いろはカルタの収納事例

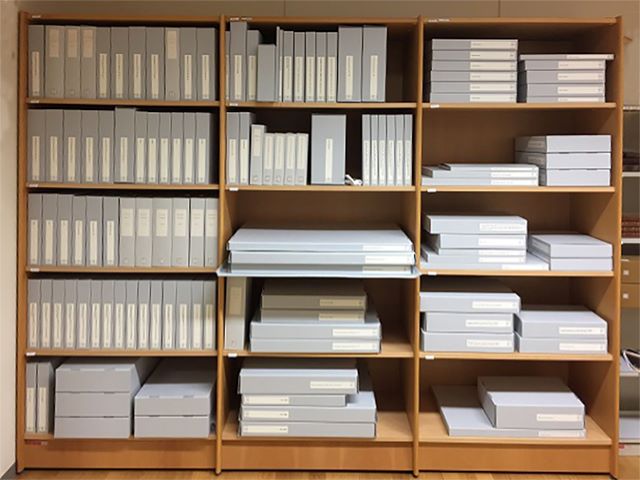

2020年5月15日(金) 収蔵庫の限りあるスペースを効率的に使うには?〜実例からみる収納アイデア~

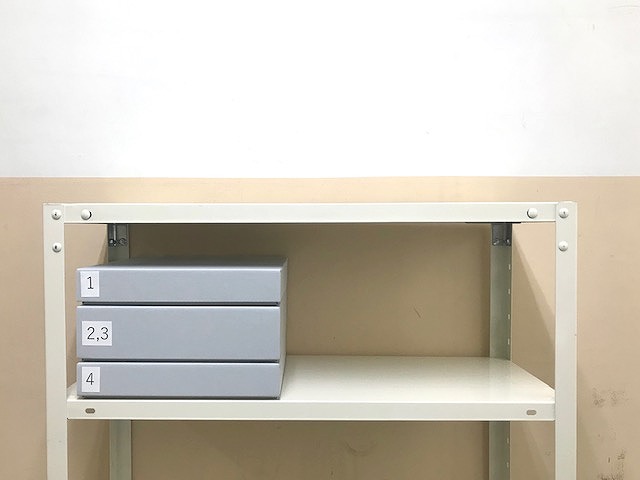

保存箱は資料の寸法に合わせて作成するのが基本ですが、収納棚に大小様々な保存箱を並べると、余分な空間ができてしまうことがあります。

収蔵棚やキャビネットのスペースを無駄なく使うために大切なことは、3つあります。ひとつは、棚の奥行きや幅に合うように箱の「外寸を揃える」こと。箱の外寸を揃えると、安定して積み重ねることができ、上下に空いた空間を有効活用できます。箱を並べたときの統一感を作るポイントでもあります。

次は、資料を整理・分類し、サイズ違いのものをまとめて収納する「しまい方」を工夫すること。箱の中を仕切りやスペーサーで区切ることで、取り出しやすく一目でわかる収納ができます。

最後に、資料を計測して寸法と数量を確認する。同時に、収納用品を置きたいスペースの広さも測る。もの、場所、大きさを意識し、全体のバランスを考えながら整理・収納することで、収蔵庫の限りあるスペースを効率的に使うことができます。

弊社では、お客様のところに伺い資料を採寸するサービスを行っていますが、資料に合った保存箱を作成するだけでなく、収納スペースや利用頻度などをお伺いし、お客様それぞれの状況に合った保存箱のご提案を心がけています。

【関連記事】

・2019年2月27日(水)今日の工房『資料の同じシリーズや付属品を一つの箱に収納する場合、立体パズルのように設計していきます

・2015年06月17日(水) 今日の工房『歴代延岡藩主の印章を保管するー多様な素材と形にシンク式容器とGasQ®で対応』

2020年4月9日(木)定番・規格製品の専用梱包箱について

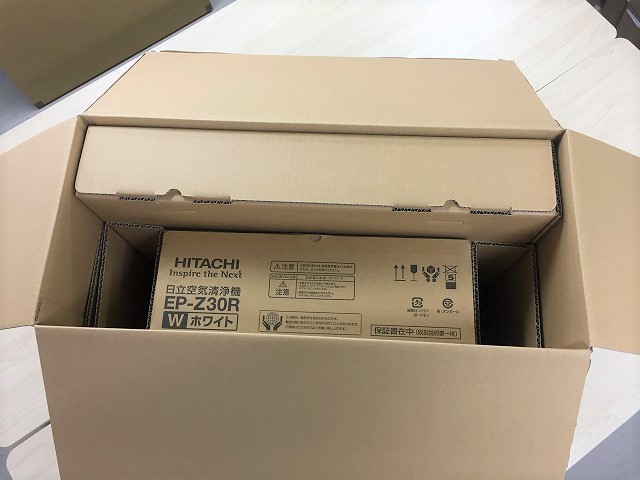

製品の梱包方法について過去に何度か紹介してきましたが、弊社の定番・規格製品には、使用、保管するときの利便性を考えた専用の梱包箱をご用意しております。

実際にどんな種類の梱包箱があるのか、その一部を紹介します。

Moldenybe®モルデナイベのガスバリア袋(写真1、写真2)や、Qlumin™くるみんとGasQ®ガスキュウのロール品(写真3)など、通常時は梱包箱に入れておくことで保管や移動を安全に行えるようになります。

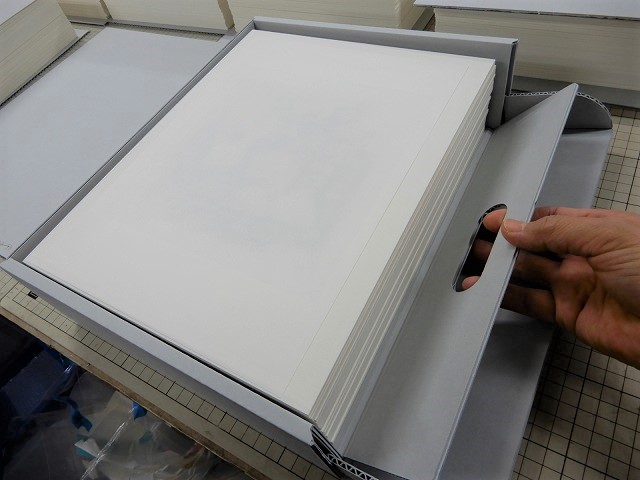

保管性だけでなく、製品の利便性を高める梱包箱もあります。Qlumin™くるみんの断裁品の梱包箱はその一つです。箱のフタを中央の位置で折ることができ、手間なく必要な枚数だけを取り出すことができます。(写真4)

またドライクリーニング・ボックスの梱包箱は空気清浄機とドライクリーニング・ボックス本体をまとめて保管しておけるだけでなく、側面に取っ手穴を付けることで持ち運びやすさを高めています。この取っ手穴は展示会でお伺いしたお客様のご要望をもとにしたものです。(写真5、写真6)

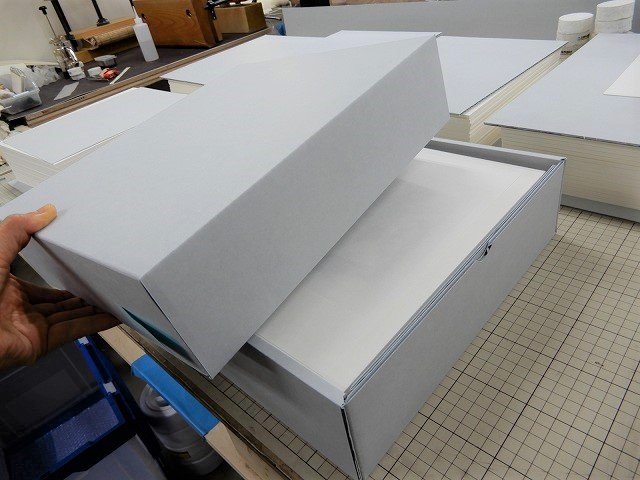

このような定番・規格製品以外についても、弊社では小さなものから大型のものまで、形状も多種多様な製品を提供しています。それらを安全に輸送するためには、既存の梱包材を使用するだけでなく、梱包箱を一から設計することが必要になるケースもあります。

製品の形状・性質に応じて、形態、方法、緩衝材の材質などを選択し、輸送時に発生する衝撃、振動などのあらゆるリスクから荷物を保護するため、一つひとつに適した梱包箱をカスタマイズしています。

【関連記事】

・2012年06月07日(木)今日の工房『段ボール加工のためのアイデア治具』

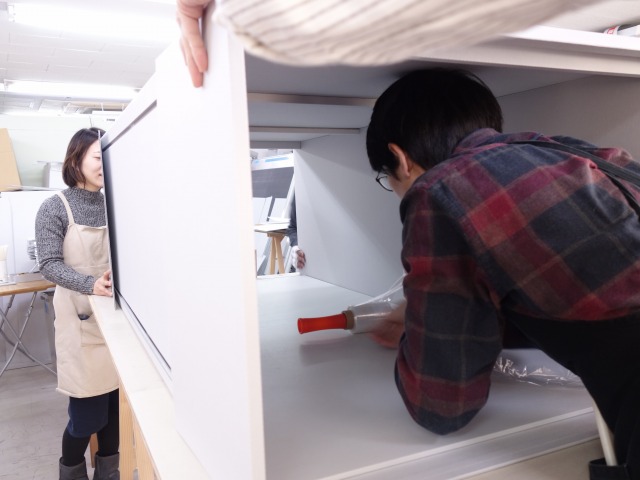

2020年2月14日(金)巨大な木製オープンラックに嵌め込む中性紙製大型コンテナボックスを作る

美術館のお客様より、収蔵庫の木製オープンラックの内側をアーカイバルボードで覆う囲いを製作して欲しいと依頼を受けた。

ラックの内寸法は幅80cm×高さ60cm×奥行き85cmあり、これを2台連結させ奥行きを170cmにして使用している。お客様からは「このラックの内側を覆い、収納物の出し入れを棚の手前と奥の両側からできるように。また、扉を外した状態でも設置した囲いの天井がたわむ事が無いような工夫を」というご要望をいただいた。

ラックに収納される資料は主に工芸品や美術品で、重量があり且つ慎重な取り扱いが必要な物も含まれている。そのため、囲いは簡便な物ではなく、ラックにそのまま嵌め込む堅牢な造りのコンテナボックスを作り、扉にはフラットなデザインで取り外しが楽にできる倹飩式の蓋を設計した。

コンテナボックスの上枠と箱内の天井にはH型のアルミを補強材として組み込み、蓋のはめ込み部や箱内の天井がたわまないようにした。また、本体側面はアーカイバルボードを4重に積層する補強を加え、扉を外した状態でも本体が歪まない構造となっている。床面にはつぶれや摩擦に強く平滑性の高い0.9mm厚のAFハードボードを貼り込み、重量物の出し入れでもスムーズに引き出せるように加工した。

コンテナボックスに機能性を高めるオプションパーツを組み合わせることで、既存の木製オープンラックの収納性を損なわずに、資料保存に適した保管空間が形成された。

【関連情報】

スタッフのチカラ 2012年07月20日

東京大学地震研究所図書館様におけるトレー付き倹飩式棚はめ込み箱の導入事例

今日の工房 2018年3月21日(水)

神奈川県立歴史博物館様所蔵の屏風を収納するコンテナ・ ボックス

2020年1月29日(水) 東京造形大学附属美術館様の所蔵品、写真家高梨豊氏の作品を保存箱に収納しました。

前回(『絵本作家小野かおるの立体作品の保存箱』事例紹介はこちら)に続いて、東京造形大学附属美術館様所蔵の高梨豊写真作品を収納する保存箱のご依頼をいただきました。写真作品は木製パネルに貼られたものやフォトアクリル加工されたものなど、形態や大きさ、重量も様々なものがあり、これら作品の多くがクラフト紙やエアキャップで簡易梱包され茶段ボール製の箱に収納されていました。こうした酸性紙からできた梱包材は、経時劣化して酸や酸化物を発生し、接触による酸の移行やオフガスを生起して資料を汚染するものが大半です。今回は、こうした旧包材を写真作品の長期保存に適した包材へ交換し、保管場所や棚の収納効率も考慮して作成した保存箱への入れ替え作業を行いました。

①フォトアクリル加工された写真パネルは薄葉紙の上からエアキャップで包まれた状態で茶ダンボール箱に収納されていました。これらの作品は1点毎に薄葉紙で梱包し直し、台差し箱に入れ替えました。

②重量のある木製パネルに貼られた写真作品は2点ずつトレーシングペーパーとエアキャップで包まれ、専用の収蔵棚に収納されていました。これらの作品は元の保管形態は変えずに取り扱いやすく安定した状態で保管できるよう作品サイズに合わせて作成した大型額装作品用の差し込み箱に収納しました。また、画像表面同士の接触を避けるために間紙を挟みました。間紙には酸もアルカリも含まないノンバッファー紙を使用しています。

③シリーズものの木製パネルの写真作品は、クラフト紙に包まれ平置きで茶段ボール1箱にまとめて収められていました。画像面に間紙を挟み2枚ひと組みを対にして重ね、さらにパネル同士の間に中性紙ボードを1枚入れ収納しました。このボードは箱内での余計な動きを抑え表面の擦れを防ぐ緩衝材の役割を果たします。同じように保管されていたフォトアクリル加工の作品は、元の梱包形態を踏襲し、個別に薄葉紙Qlumin™で梱包して中性紙ボードで挟み重ねながら保存箱へ収納しました。

④大型サイズの木製パネル作品は、保存箱には収納せず縦置きで保管したいというご要望から、保存資材を使った梱包のみ行いました。全体を新しいエアキャップで梱包する前に、パネルをGasQシートでしっかりと養生します。また、移動させる際の衝撃や保管中の負荷を最小限に抑えるため、作品サイズに合わせて作成した「中性紙製角あて」を入れるなどの対策を行いました。

【関連記事】

2019年11月7日(木)東京造形大学附属美術館様の所蔵品、絵本作家小野かおるの立体作品の保存箱を製作しました

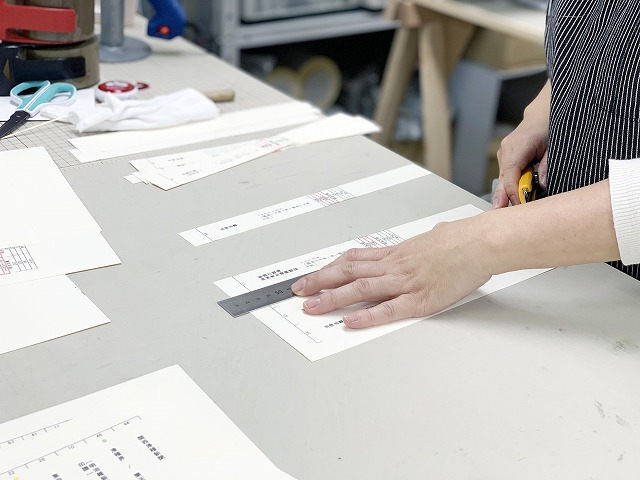

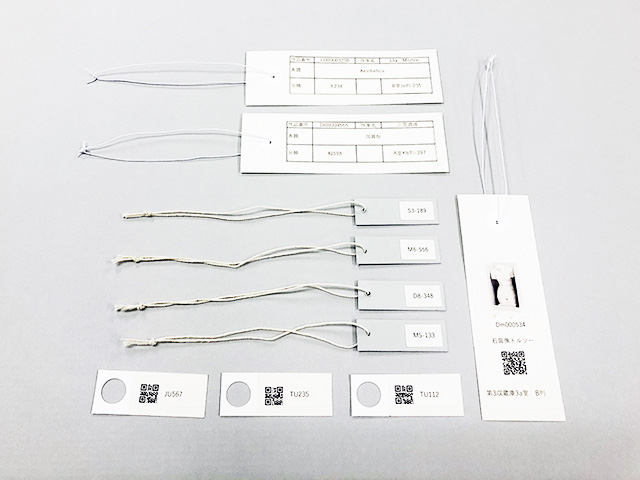

2020年1月22日(水)オプションサービス「ラベル作製・貼付」のご紹介

資料を保存・管理する上で、欠かせないアイテムがラベルです。保存容器にラベルを貼ることで、資料の表題や出納番号などの書誌情報が一目で識別でき、資料へのアクセシビリティが格段に上がります。

印刷する項目やラベルの貼り方などは、資料の性質や形態、使われ方によって異なるため、この項目だけ書けばよい、というテンプレートがありません。他にも、資料の活用段階によっても項目や用途が異なりますし、運用によっては、ロケーション番号のみを記載した方が良い場合もあります。

弊社では、効率的に資料を探し出せる機能的なラベルだけでなく、分類や管理の方法、様々な箱種・ファイル用品への対応等々、固有の要件に応じたラベルの作製・貼付サービスをご提案しています。自然史標本、美術品や服飾品、モノ資料などには、印刷したラベルと中性紙タグを組み合わせる場合もあり、くるみんで包んだ資料には、くるみんのひもに取り付けることも可能です。このように、整理と検索のしやすさに配慮したラベルのご相談も承ります。

ご要望等ございましたらお気軽にお申し付けください。

◆資料保存用のラベル用紙について

接着剤付きラベル用紙を使う場合は、パーマネントペーパーで作られているか、接着力が長期に持続するか、接着剤が乾いて接着力がなくなりラベルがめくれたりはがれ落ちたりしないか、接着剤がしみ出してきてべたつき、ホコリを付着させ隣接する資料の劣化原因にならないか、こういった点に配慮されたラベル用紙を推奨しています。

弊社の「中性ラベル」は上記の推奨要件を満たしています。用紙には中性紙として定評のあるAFプロテクトH(特種東海製紙株式会社製)を、裏糊にはアクリル系エマルジョン樹脂(弊社製)を採用し、長期の安定品質保証のために、ラベル用紙として国内では初めて、ISOのPAT(写真活性度試験=Photographic Activity Test) に合格いたしました。同試験は名称通り、直接的に接した写真画像に対する包材や接着剤の画像への影響度を試験し、包材として合格か否かを見る試験法ですが、これにパスすることは、他の資料への影響度も極めて少ないことを意味します。ただし、資料等へ直接貼るのではなく、弊社等で提供しているアーカイバルボード製資料保存容器向けに限っての品質保証になります。また、プリンタは顔料インクでのインクジェット・プリンタをお勧めします。

関連記事

2019年4月17日(水)今日の工房『バインダー内の分類や仕切りに最適なタブ付きインデックスシート』

2016年9月7日(水)今日の工房『保存容器に貼付する中性ラベル』

2010年1月14日(木)今日の工房『中性ラベル用紙で作成した様々なデザインのラベル』

関連商品

中性ラベル

2019年12月11日(水)ポスターや図面をのばして収納。保管や運搬にも便利な「落し蓋」つき被せ箱。

ポスターや図面などを広げて保管したい場合、簡単なやり方としては、板に挟んで紐などで固定する方法が考えられます。

ただ、この方法で縦置きするにはしっかり固定しなければならないので養生の手間もかかり、枚数が多く厚みが出る場合は固定するのも難しくなります。

こうした時、弊社では「落し蓋」をつけて収納する方法をお奨めしています。この落し蓋は、箱の内寸法に合わせてボードの4辺を折り曲げ立ち上がりを設けた内蓋のような形状で、箱の側面につっぱるようにはまり、収納した資料を上から固定します。このような仕掛けでは落し蓋のはまり具合が肝になりますが、アーカイバルボードは通常の段ボールより硬く成形がしっかりできるため、ぴったりと箱に沿う落し蓋を作ることができます。

落し蓋がしっかりとはまることにより、湿気による波状のうねりや折れ・擦れを防いだり、若干カールした資料もある程度安定させ伸ばしながら保管できます。また、縦にしても中身が動かないため、何枚ものポスターを平判のまま持ち運びたいといったお客様にもお使いいただいています。

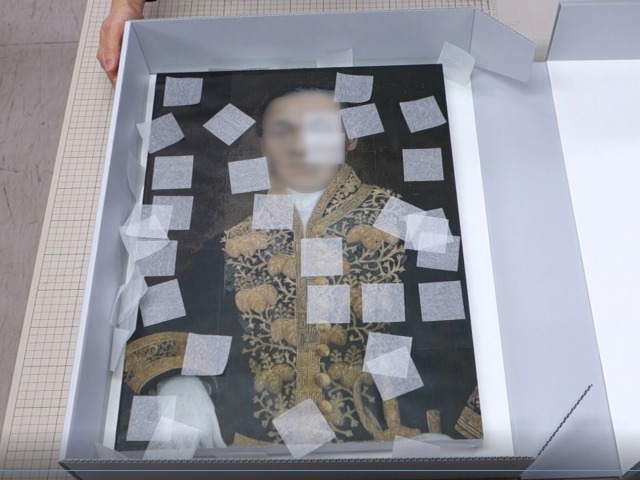

2019年11月22日(金)【写真油絵】を安全に保管する方法についてお客様よりご相談を受け専用保存箱を作成した。

ご相談を受けた写真油絵には、経年劣化の影響と見られる写真乳剤面の剥離が全体に広がっており、微量の風圧でさらに剥離が広がる恐れがあるほど深刻な状態だった。この剥離の進行を食い止めつつ、将来起こりうる劣化を視野に入れ、作品を取り巻く環境を整える予防的保存措置のため専用保存箱を試作し、その検証・評価を行った。

【写真油絵とは?】

写真油絵は白黒写真を油絵具で着色した絵画で、明治中期にごく一部の写真撮影技師によって製作されていた。その技法は写真印画紙から台紙の紙を削り取り、画像が写された乳剤面の薄い層に裏側から油絵具で着彩する繊細で高い技術を必要とし、継承者が途絶え失われてしまったために現存する作品数は非常に限られている。

保存箱の試作を行うにあたり、作品が保管される環境や条件に応じて、以下の2点を考慮しながら、個別かつ適切に対応することが必要だった。

・環境の温湿度変化による写真乳剤面の剥離、酸化性雰囲気による劣化の進行を防止すること。

・作品の出し入れの際に写真画像が擦れることなく、また、収納品への風圧防止策を施すこと。

保存箱の形状は、作品を物理的に安定した状態で平置き保管でき、強度面でより適しているシェル型とした。また、環境の温湿度変化による写真乳剤面の剥離の進行を防ぐため、保存箱の素材にはプルーフ加工のアーカイバルボードを使用し、身と蓋の内側に汚染ガス吸着シートGasQ®と3Fボードを貼り込む新きりなみ仕様にした。新きりなみ仕様は、写真材料に有害な汚染ガスを取り除き空気質を整えるためのガス吸着機能とともに、箱内の相対湿度を安定させる緩衝性を持ち、室内よりその変動幅を抑え、環境要因からくる収納物の劣化を最大限に抑制できる。

保存箱の構造は、破損や擦りキズ等の物理的損傷から作品を保護すると同時に、開閉の際に生じる風圧の影響を受けないような仕組みを検討した。

まず、蓋の開閉時に箱内部にどのように風が吹き込むかを検証した。ダミーの絵画表面に小さく断裁した薄葉紙を等間隔に並べ、箱の開閉を行った際の薄葉紙の動きを観察した。すると開閉で生じる僅かな風圧で薄葉紙が舞い上がったため、やはり風圧から絵画表面を保護する工夫が必要だと判断した。

耐風圧の仕組みとして、アクリル製の中蓋を箱内に設置する構造を検討した。中蓋は横から差し込み、静電気の影響がないよう絵画表面から十分な間隔を設けた。絵画表面の状態を目視しながら開閉でき、作品の出し入れも容易に行える。再度、薄葉紙を並べ風圧の影響を検証したところ、良好な結果を得た。

劣化した写真油絵に対して、ストレスを与えることなく安全に保管できる専用保存箱の設計仕様が固まった。

【関連リンク】

◆シェル型保存箱の用途例

2017年8月17日(水) 厚くて重い大型洋装本にはブックシュー構造のシェル型保存箱をお勧めします。

◆新きりなみ仕様の保存箱の用途例

2019年5月15日(水)NPOゲーム保存協会様からのご依頼でフロッピーディスクを長期保管するための専用容器を作成した。

2019年11月7日(木)東京造形大学附属美術館様の所蔵品、絵本作家小野かおるの立体作品の保存箱を製作しました

作品はレリーフがほどこされた円盤の上にオブジェがのる構造で、円盤にはオブジェをはめ込み固定するための金属製の支柱がついています。円盤は木製の土台に樹脂や金属粉などを複合的に組み合わせて成形されたもので、重量が10kg程あります。オブジェは円盤から外され薄葉紙で養生・梱包し別置保管されていました。

現状は展覧会後の輸送梱包のまま、エアキャップと茶段ボール製に入れられ荷造り用の梱包バンドで括られている状態で、作品をアーカイバル容器へ入れ替え、重量のある作品の円盤を縦置きで保管したいというご要望のもと保存箱の仕様を検討しました。

保存箱は、台差し箱をベースにマジックテープ留め具をつけた縦置きでも蓋が開かないような構造にしました。箱内部には、文化財保護用のフォーム材 AZOTE® (プラスタゾート)を円盤の形に沿うようカットし、前後左右の要所で作品を固定できるように設置。縦置きしても作品の重量を分散できるような仕組みです。また、作品を取り出しやすいよう手を入れられる空間もつくっています。さらに内蓋には、プラスタゾートで作成したスペーサーに穴を開け、蓋を閉める際に円盤を押さえつつ金属突起部分が干渉しないよう工夫しました。円盤を内蓋でしっかり押さえられるので、振動により箱の中で動くこともなく、繊細なレリーフを守ります。

重さがあり、平置きで重ねて収納することが難しい作品も、縦置きできる構造にしたことで、収蔵庫に効率よく収納できるようになりました。

【関連リンク】

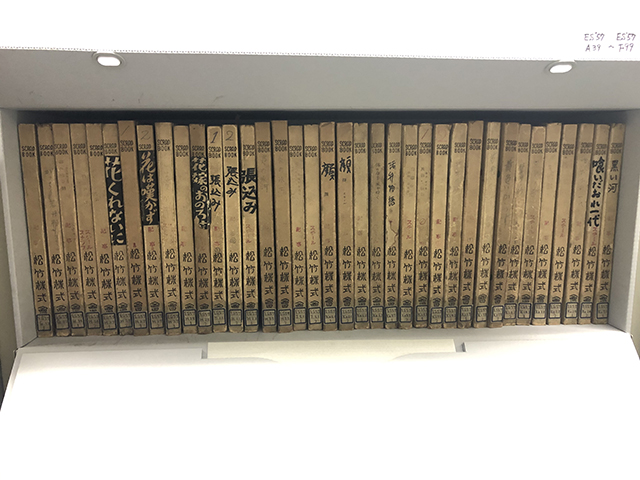

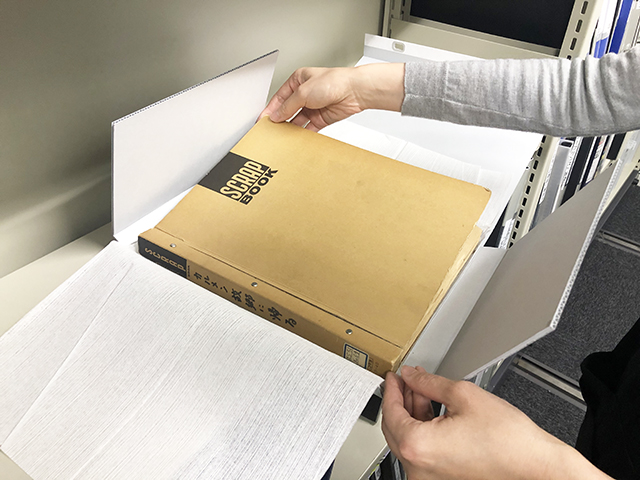

2019年11月1日(金)松竹大谷図書館様が所蔵する映画スクラップ帳のデジタル化に伴う解体・簡易補修を行いました。

映画スクラップ帳について解説してくれた松竹大谷図書館主任司書の武藤祥子さん

アーカイバル容器収納後の書架。画像手前に見えるのが組み立て式棚はめ込み箱。奥には映画スクラップ帳を個別に収納したタトウ式保存箱が並ぶ。

資料をまとめて収納できる組み立て式棚はめ込み箱。棚の寸法に合わせてはめ込む形状のため書架スペースを有効活用できる。

棚はめ込み箱の前扉は汚染ガス吸着シートGasQガスキュウ®を設置できる構造になっている。

映画スクラップ帳を収納したタトウ式保存箱。GasQ®ガスキュウを巻いて収納した。

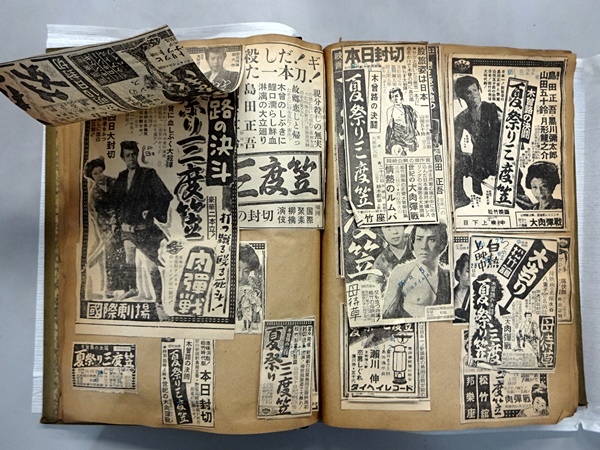

解体前のスクラップ帳:各ページに新聞の切り抜きや紹介記事、スナップ写真などが貼られている。

解体前のスクラップ帳:ポスターなど大型の資料もたたんで貼り込まれている状態。

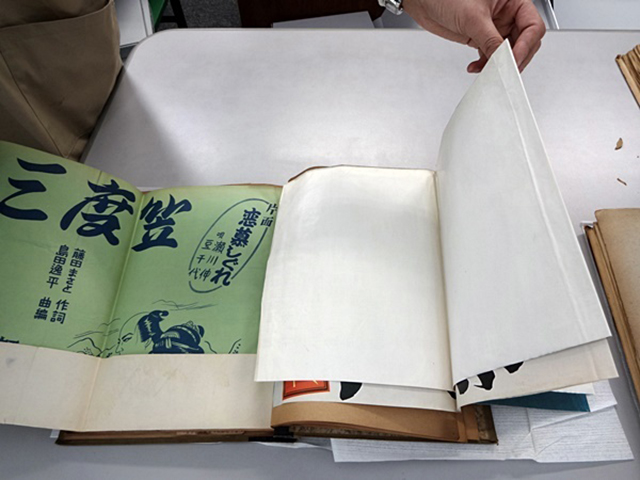

重ねて貼り込まれた切り抜き記事は、1枚ずつはがし、撮影しやすいようずらして貼りなおす。

撮影時に取り扱いし易いよう和紙で部分的に補強する。

表紙の縁の剥がれ部分は糊で留め補強する。

公益財団法人松竹大谷図書館は、1958年に開館した演劇・映画専門の私立図書館です。歌舞伎や演劇・映画に関する資料約48万点を無料で一般公開しており、所蔵する資料の保存・活用、施設の保全・運営のための資金を募るクラウドファンディングプロジェクトを2012年より毎年継続して行っています。

2017年のクラウドファンディング「第6弾 歌舞伎や映画、銀幕が伝えた記憶を宝箱で守る-映画スクラップ帳の保存プロジェクト-」では、弊社がオーダーメイドで制作したアーカイバル容器を導入しています。

映画製作当時の記事や写真が貼り込まれた映画スクラップ帳は、作られた年代によって劣化状態に差があり、特に戦前から昭和27年までに製作された映画のスクラップ帳は、紙質が悪く、経年劣化によって表紙から内部まで傷みが進んでおり、保存が大変難しい状況でした。そこで、今回、今後の利用でさらに破損が進む恐れがあるスクラップ帳の中から、松竹京都製作作品を対象に、文化庁が進めている「アーカイブ中核拠点形成モデル事業(撮影所における映画関連の非フィルム資料)」に申請、これが採択され資料の保護と活用のためのデジタル化を行うことになりました。本事業で弊社はデジタル撮影する前のスクラップ帳の解体・復元、簡易補修といった処置のご依頼を受けました。

お預かりした映画スクラップ帳は、新聞の切り抜き記事や写真のほか、大型ポスターなども貼りこまれ、重なったまま貼られている箇所は情報が見えない等々–、そのまま撮影するには困難な状態でした。そこで、必要な見開き具合を確保するための解体処置と、重ね貼りの箇所は一度はがし位置をずらして再度貼り込み、閲覧可能な状態にする処置を行いました。また、撮影者が取扱いに支障がなく安全な撮影ができるよう、破損しやすい箇所を和紙で補強したり、利用による劣化防止のため簡易補修も行いました。

弊社でお預かりしている映画スクラップ帳の処置の様子を松竹大谷図書館武藤様、井川様が見学され「松竹京都映画スクラップの補修見学@資料保存器材工房」として、同館のクラウドファンディング新着情報でご報告しています。処置を終えた映画スクラップ帳は株式会社インフォマージュでデジタル化撮影を行い、さらに弊社で元のスクラップ帳の形態へ綴じなおす復元作業を行います。作製したデジタルデータは今後、通常の館内での閲覧や、Web公開などの活用を検討されているそうです。

【関連リンク】

組み立て式棚はめ込み箱

2019年7月31日(水)大きい資料や、重たい資料には、「底板補強」でより堅牢な箱の仕様に。

一人では持てないほどの大きな資料や、重たい資料を保存箱に入れたい場合、底板を底面に貼り付け、二重にして補強する、「底板補強」という仕様があります。 弊社の保存箱の中では、額装絵画や大型楽器、民具など、重量物を収納することが多い台差し箱や被せ箱にあわせてご提案させていただくことが多いです。

大きな保存箱を取り扱う際には、底面にどうしても「ねじれ」や「たわみ」が生じてしまいますが、底面を二重に補強することで、剛性が高くなり、ゆがみによる資料への負荷を軽減させ、資料をより安定した状態で持ち運ぶことができます。 また、特に重い資料は底面に大きな力が加わるため、剛性が高く、重みでつぶれることもない、ポリプロピレン製のプラスチック段ボールを底板に使用する場合もございます。

「底板補強」の仕様は、資料の大きさや材質、重さや量をお伺いして、ご提案させていただきます。

同じタグの記事

-

スタッフのチカラ2018/01/24文化財の長期保存のためのアーカイバル容器

-

スタッフのチカラ2011/06/16[PDF] 空気汚染ガス吸着性を持つアーカイバル容器-小環境における空気汚染ガス低減試験 -

発表ポスター(PDF 986KB) 要旨(PDF 642KB)

-

スタッフのチカラ2010/03/26寒川町寒川文書館における公文書劣化防止事業

-

スタッフのチカラ2009/12/04アーカイブの紙資料の保存-理論と実践

-

スタッフのチカラ2009/07/21東京国立博物館における両開き棚はめ込み式保存箱

-

スタッフのチカラ2008/10/30新聞合冊製本の保存事例 ―読売新聞社様の導入事例―

-

スタッフのチカラ

-

スタッフのチカラ2001ゲタのはきかた、あずけかた

-

スタッフのチカラ1990表紙は外れたままでよい— 貴重書の修復と資料保存 —-