今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

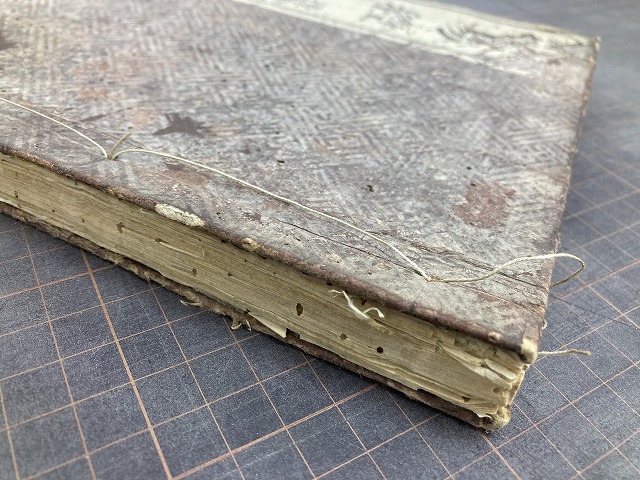

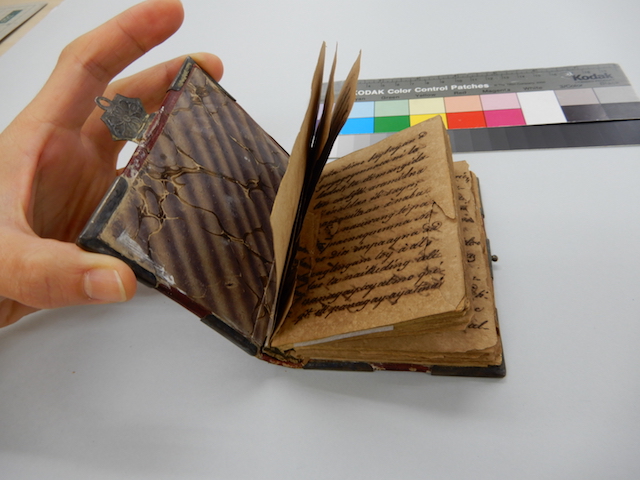

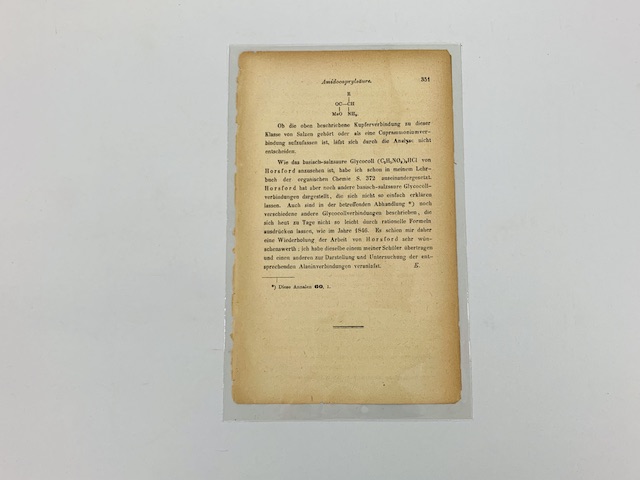

2021年6月3日(木)没食子インクで書かれた祈祷書の保存修復手当て

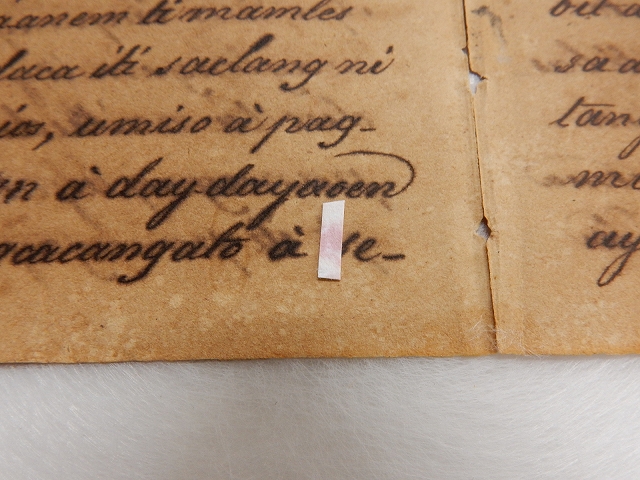

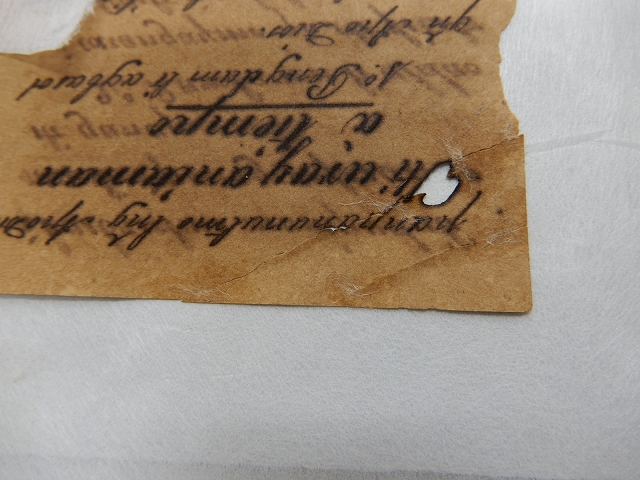

破損箇所に貼られた粘着テープ

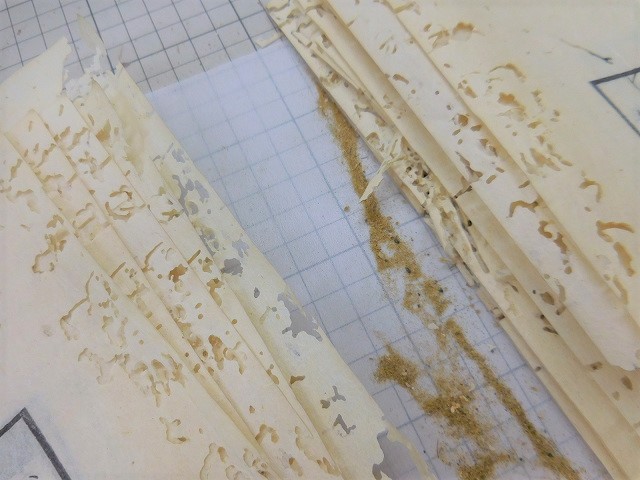

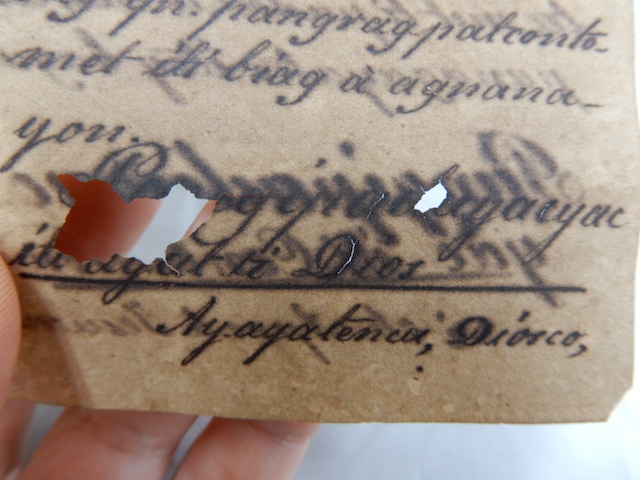

インク焼けによる損傷

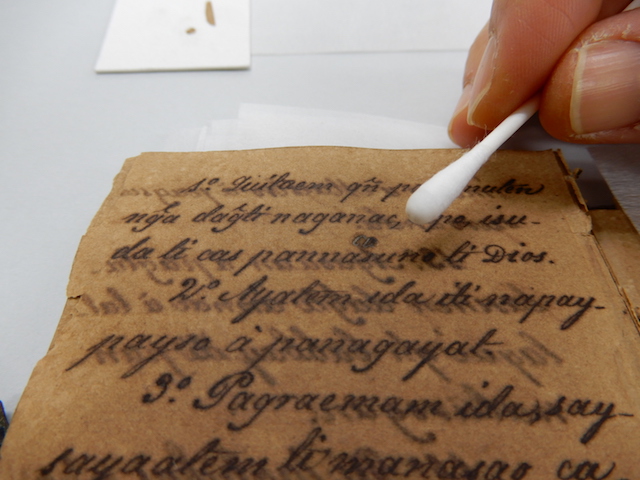

ドライ・クリーニング

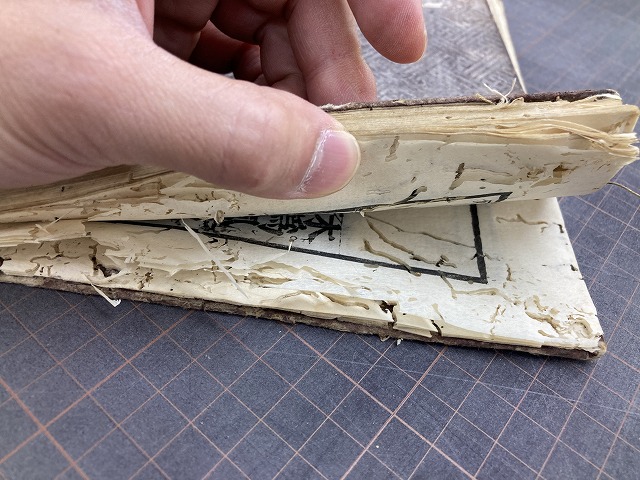

本体と表紙の解体作業

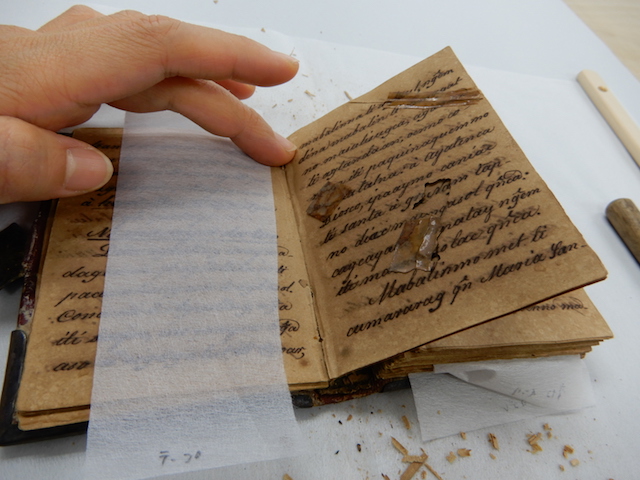

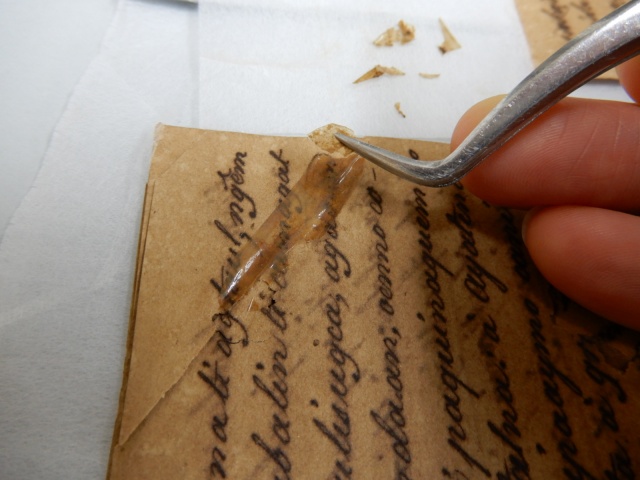

粘着テープの除去

レッドロット処置

スポットテスト

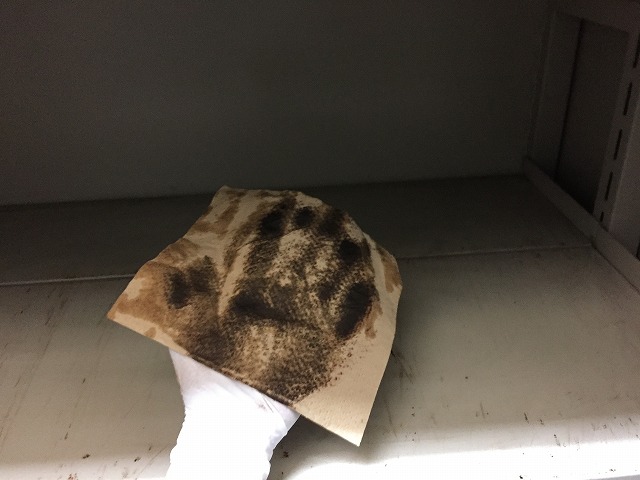

第二鉄指示薬紙の反応

水性処置の様子

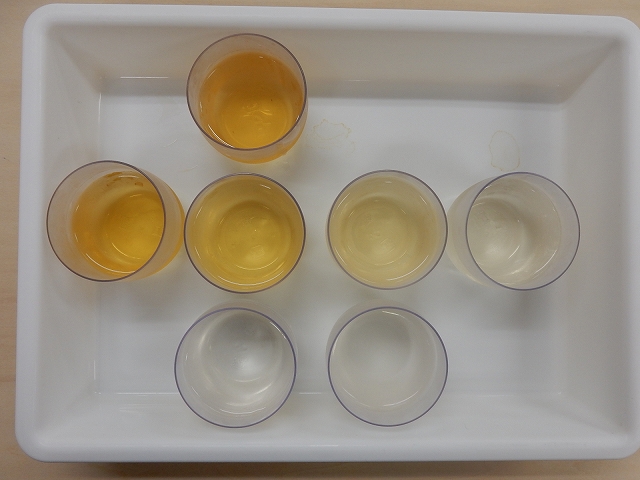

洗浄処置中・処置後の洗浄液の色の変化

水性処置後の本紙pHの上昇

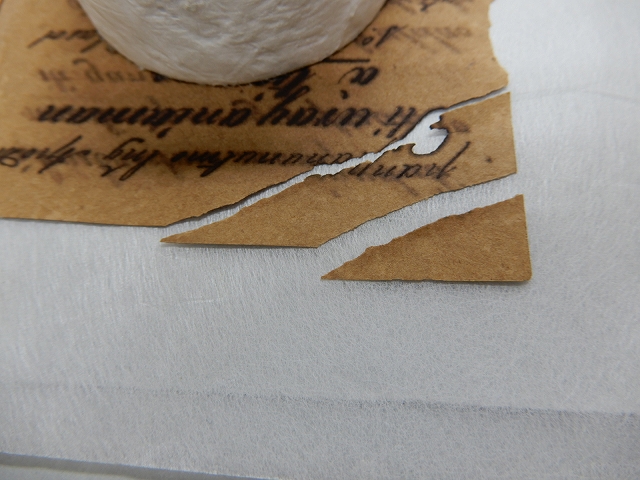

破損個所―修補前

破損個所―修補後

ファイバーブリッジ法による修補

処置後

処置後

処置後

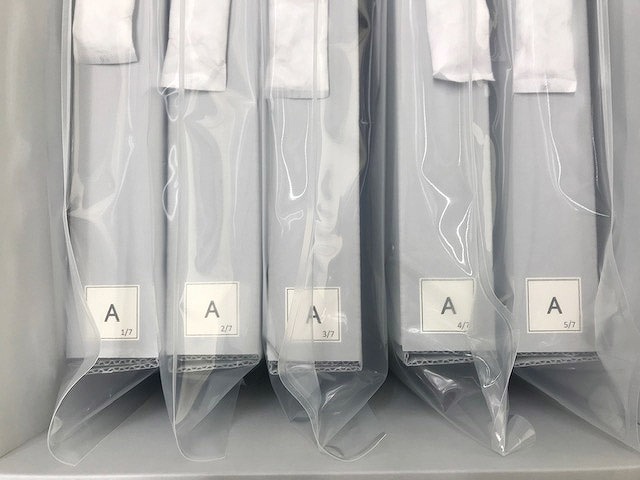

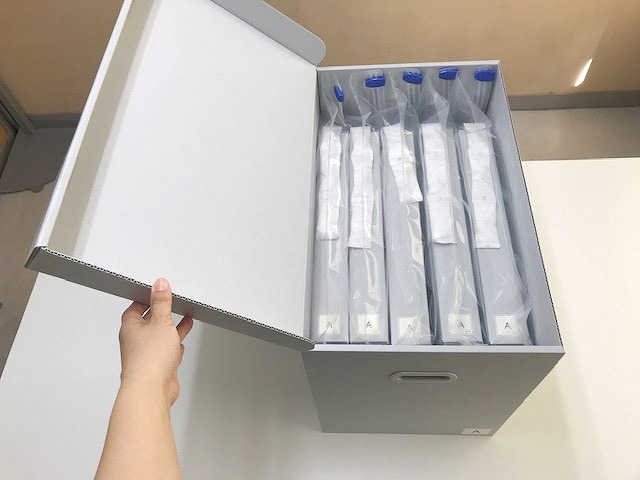

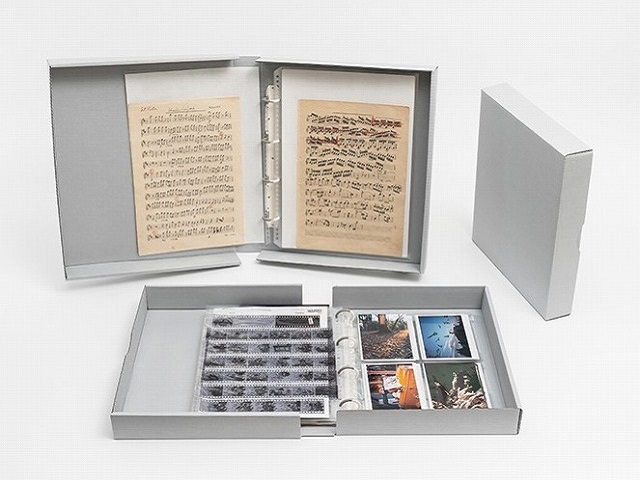

保存容器へ収納

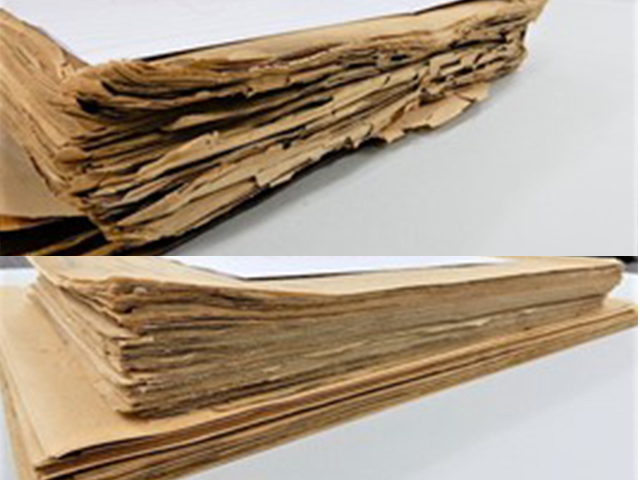

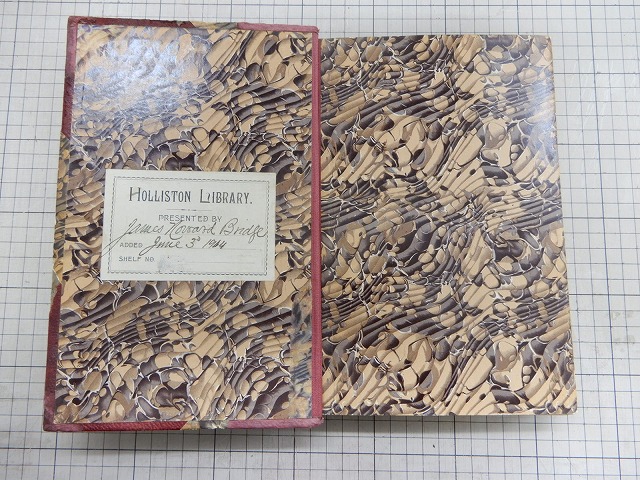

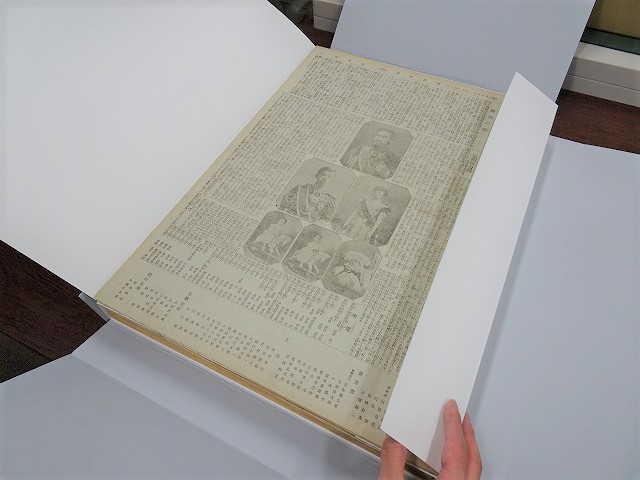

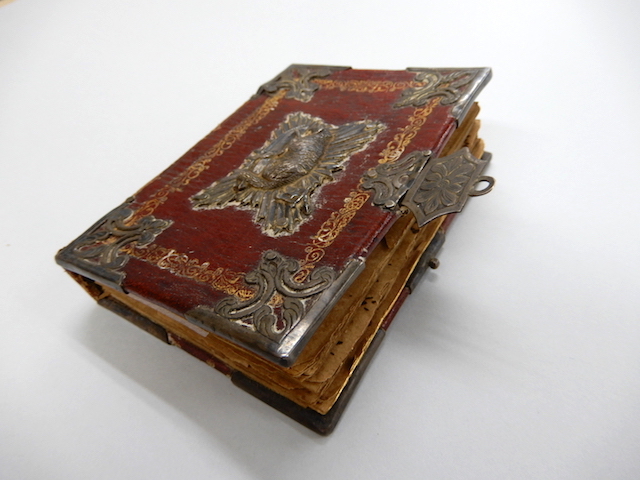

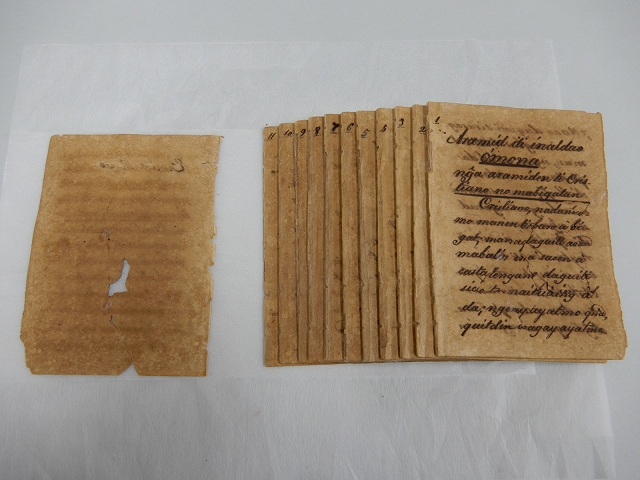

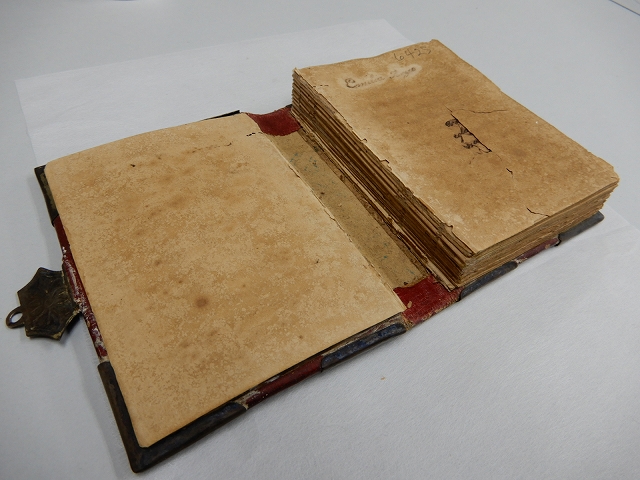

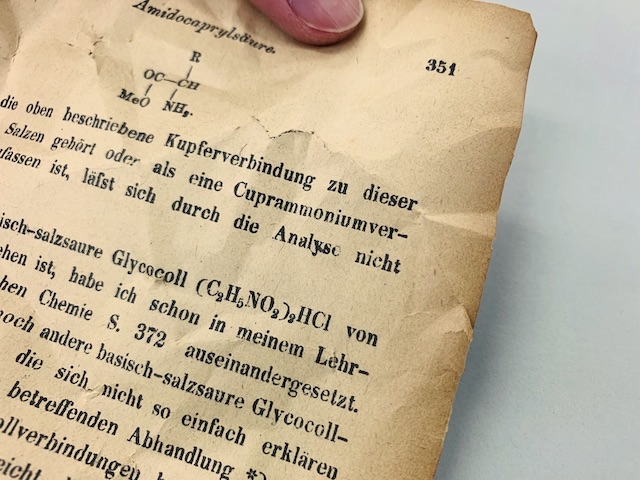

京都大学東南アジア地域研究研究所図書室様より、貴重書の保存修復処置を承りました。対象資料は、フィリピン史学者の旧蔵書からなるフォロンダ・コレクションの祈祷書。1850年代に作られたと言われるイロカノ語の手稿本で、表紙に華やかな装飾が施された縦12cmほどの小型革装丁本です。本紙は、酸化・酸性劣化による変色と紙力低下で紙の柔軟さが失われているため、周縁や折り目に亀裂、破損、欠損が生じやすい状態でした。さらに、没食子インク部[※]と周辺の紙がもろくなり、‘インク焼け’による文字の脱落が部分的に起こっています。

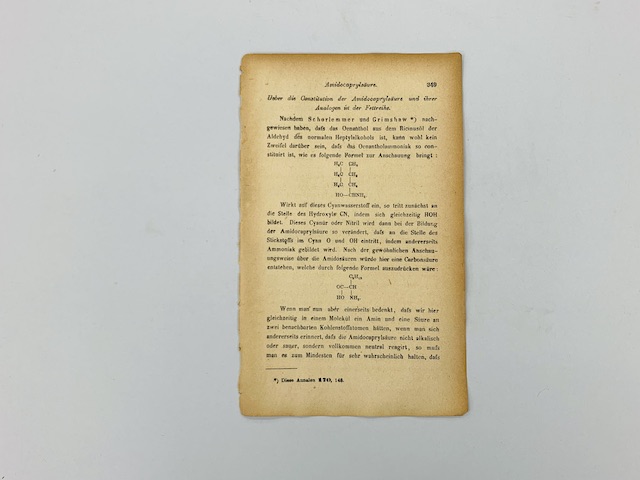

[※]没食子インク:タンニンと酸化鉄が反応してできる黒いインク。没食子インクによる紙の劣化は‘インク焼け’(ink corrosion)と呼ばれ、インクの主成分である鉄イオンと硫酸の触媒作用によって引き起こされる。

この資料は、デジタル化を含めて今後も活用され続ける大変貴重な資料であることから、長期保存のために劣化要因を取り除き、閲覧の際に不安なく利用できるよう修補を行いました。

保存修復処置工程

①事前調査:資料の基材やイメージ材料へのスポットテスト、処置で使用する水溶液や有機溶剤に対する耐性を確認した。

②ドライ・クリーニング:先端が柔らかい刷毛で資料表面の埃や塵を取り除いた。

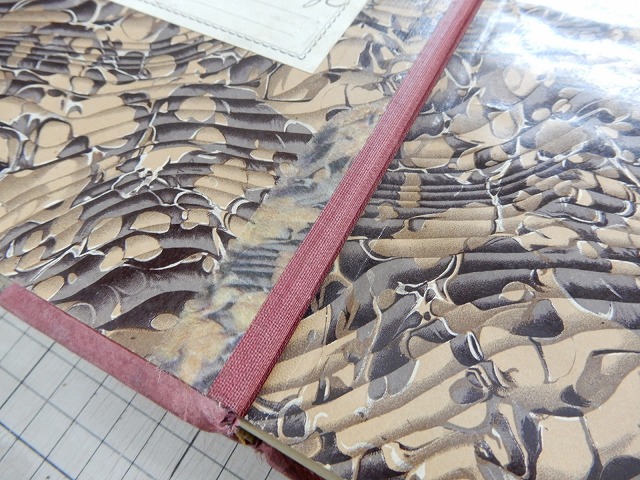

③解体、粘着テープ除去:綴じ糸を切り本体を解体して表紙を取り外した。破損箇所に貼られた粘着テープを除去した。

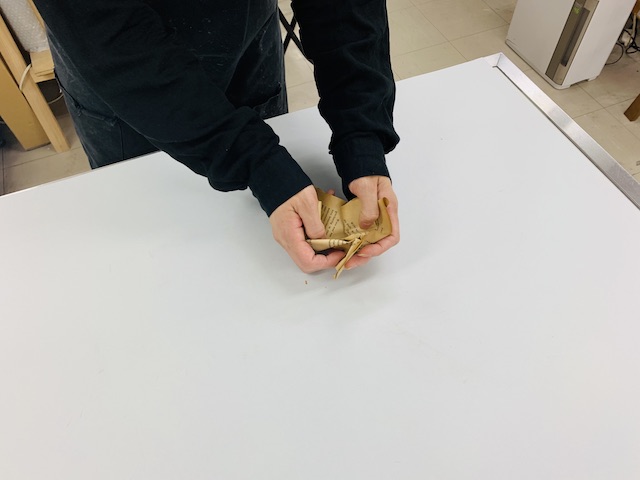

④レッドロット処置:表装の劣化した革にリタンニング処置を行い、HPC(ヒドロキシプロピルセルロース)のエタノール溶液を刷毛で塗布し表面の状態を抑えた後、保革油を塗布し馴染ませた。

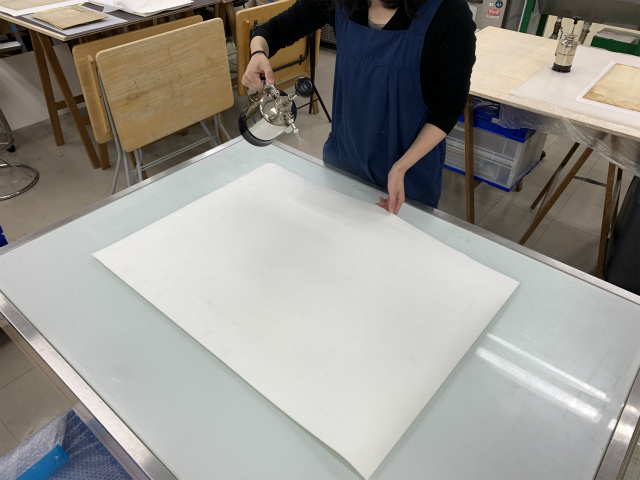

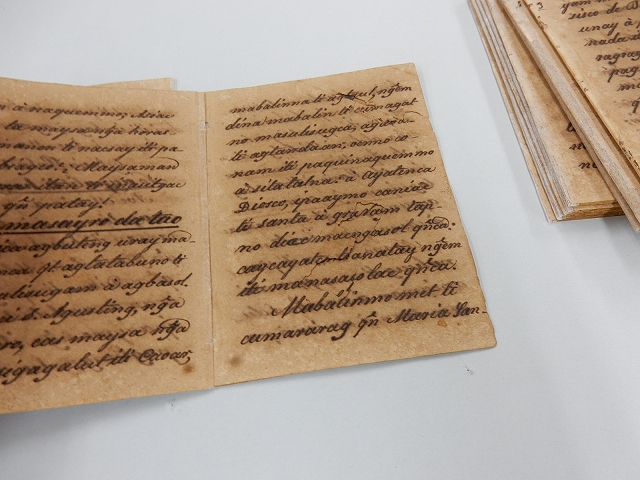

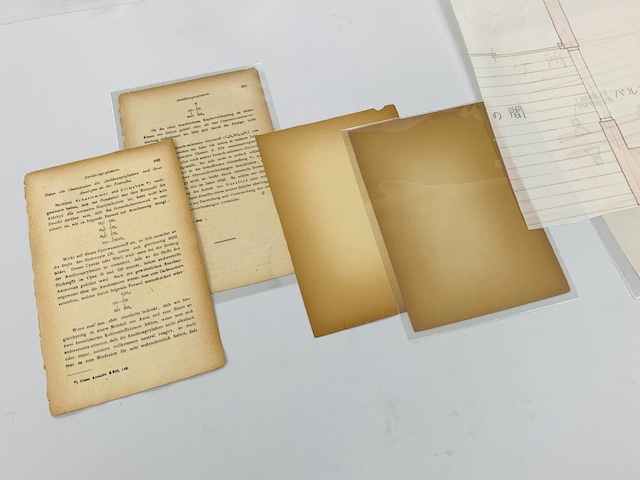

⑤水性洗浄、抗酸化処置、脱酸性化処置:①のスポットテストの結果から、使用する水溶液への耐性が確認できたので、洗浄、脱酸性化処置、抗酸化処置を行った。インク等の書写材料と本紙の破損状況を考慮し、水性処置はクリーニング・ポケット法(浸漬法)で行った。逆浸透膜(RO)水に水酸化カルシウム水溶液を加え弱アルカリ性(pH7.5〜7.8)に調整した洗浄水に浸漬し、汚れや可溶性の酸性物質が出なくなるまで、一定時間おきに洗浄水を替え繰り返し行った。洗浄後、フィチン酸カルシウム水溶液による抗酸化処置を行った後、炭酸水素カルシウム水溶液に浸漬し脱酸性化処置を行った。処置後は第二鉄指示薬紙の反応が無くなり、十分なキレート効果を確認できた。本紙の処置前のpHは平均2.5、処置後は平均7.3まで上昇した。

⑥修補:染色した和紙(楮)で破損が拡大する恐れがある箇所やインク焼けの剥落部を重点的に、ファイバー・ブリッジ法(和紙を繊維状にほぐしたもので損傷部分を繋ぎ留める)で修補した。

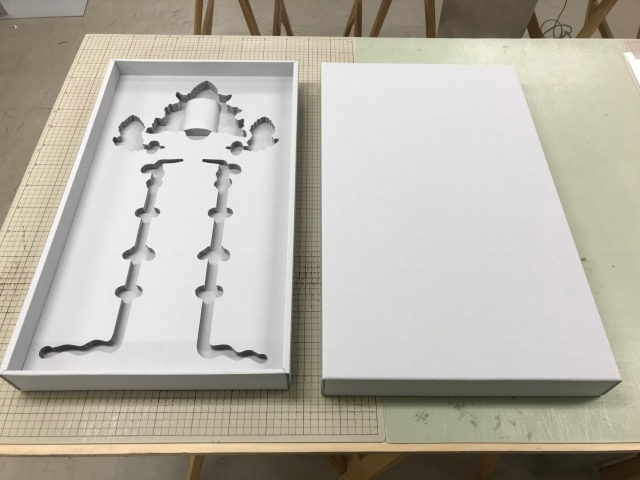

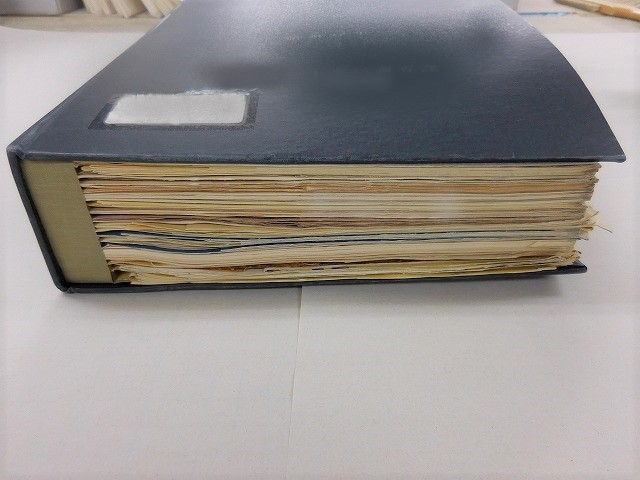

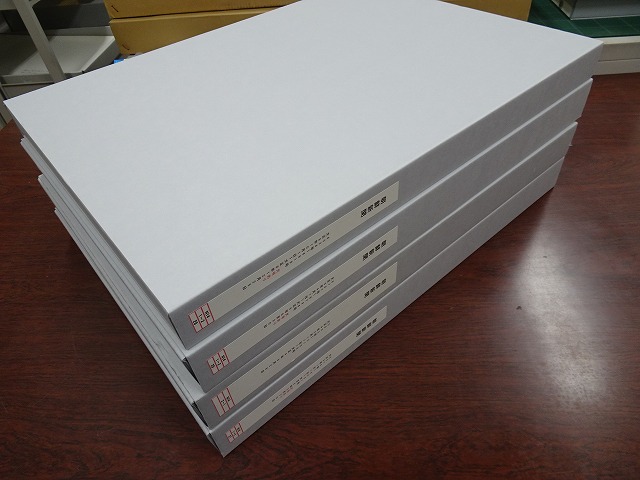

⑦保存容器への収納:本紙への負担を考え、綴じ直しは行わずに保存容器へ収納した。

現在この資料は、高精細なデジタル化撮影を経て京都大学貴重資料デジタルアーカイブで公開されています。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ『prayer book in Ilocano』

この度の事例紹介にあたり、京都大学東南アジア地域研究研究所図書室様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

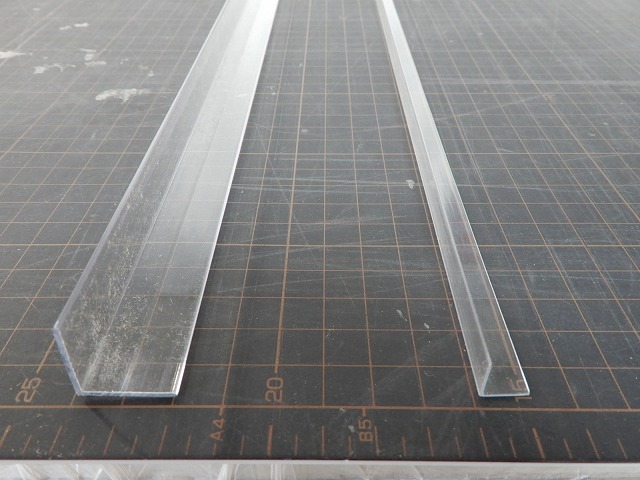

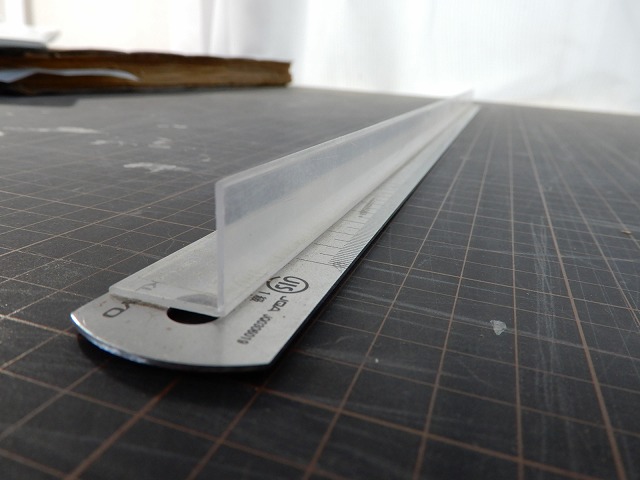

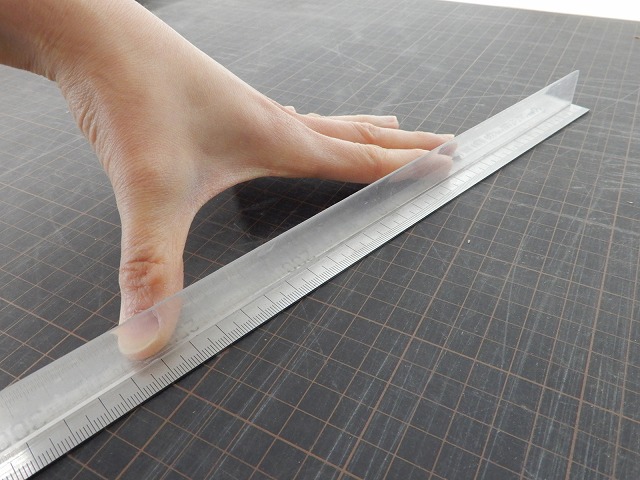

2021年5月26日(水)手作業で紙を切るときの安全対策の一例

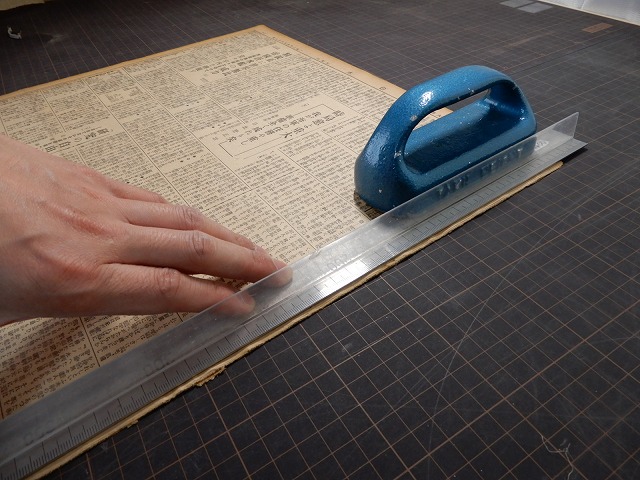

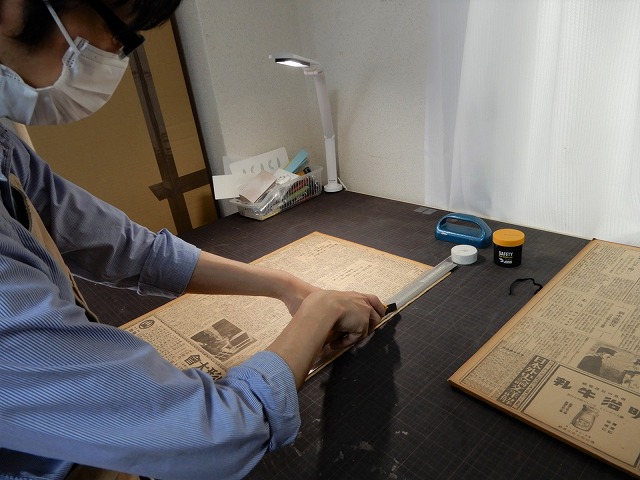

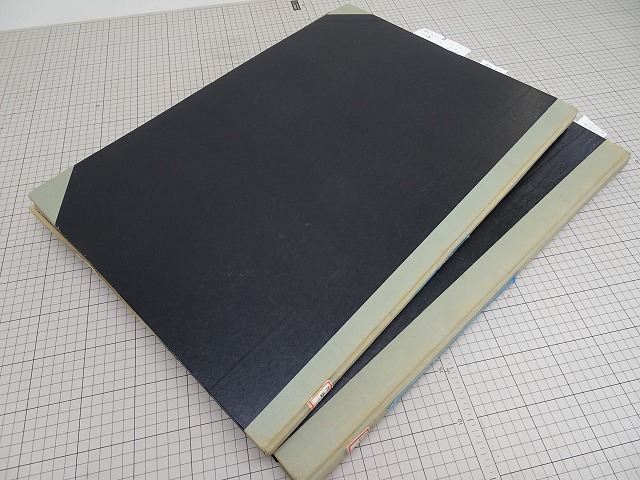

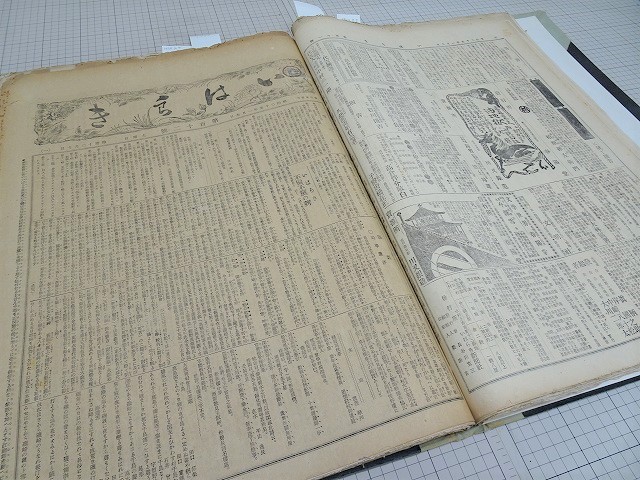

〝カッターで紙を切る”、という動作は、日々の作業で繰りかえし行いますが、急いでいる時や集中が途切れた時に、思わぬ怪我をすることがあります。そのため、刃物を使う際は、安全に作業するためのアイデアや工夫を取り入れています。

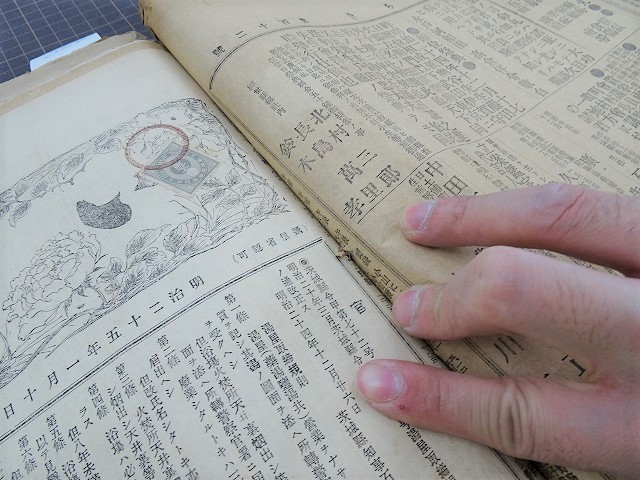

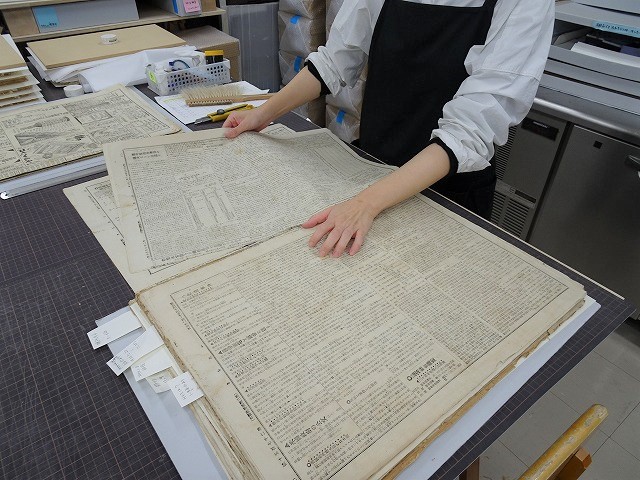

作業の一例として、電子化に伴う合冊新聞の解体作業では、本紙の背側の接着剤で綴じられた部分を切り落としていく工程があります。ごくわずかな幅に定規を合わせて、長い距離をカッターで切り、一枚ずつに解体します。劣化した本紙は紙の押さえが甘かったり、適切に刃が入っていないと切る際に引っかかりが生じて破れたりするので、単純でありながら注意を要する作業です。数カ月分の新聞が合冊された分厚い資料や、あるいはこうした処置を行う資料の数が百数十冊以上にもなる事もあり、この〝切る”作業が繰り返されます。

具体的な安全対策の一つとして、透明な硬質ペット製のL字アングル[※]を両面テープで定規に貼りつけ、刃先が滑っても指先にあたらないようにガードをつけています。透明なので視界の妨げにならず、定規に手を添えてしっかりと抑えることができます。このほかにも、距離が長い場合は重石を押さえの補助にする、余計な力を込めずに切れるよう常に刃をよく切れる状態にしておく、手元を明るくする、十分な作業空間や資料の置き場所を確保する、作業内容や作業者の体格に合わせて正しい姿勢で作業できるよう作業台の高さを調整する、適切な休憩をとる、なども反復作業で体を痛めないために必要です。

無理なく安全に作業できる道具や環境を整えることは、怪我を防ぐだけでなく、効率よく、正確に作業を仕上げるために欠かせません。

[※]L字アングル:L字型に加工された金属やプラスチック等の建築部材で角の保護、補強に使用される。

【関連記事】

『今日の工房』2020年11月27日(金)マイクロ化のための合冊製本された新聞資料の解体

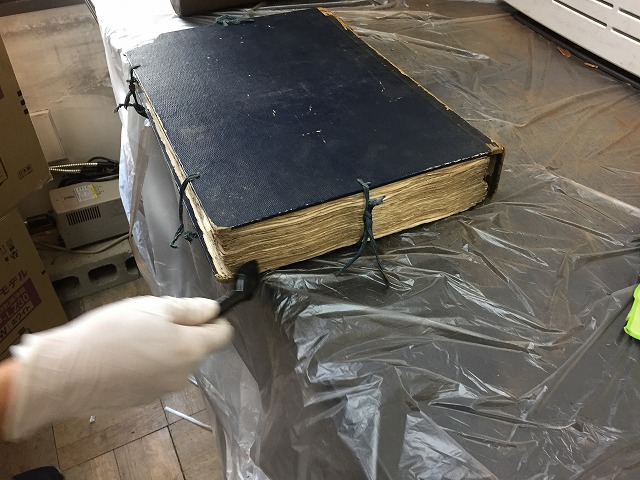

2021年5月17日(月)小石川植物園様所蔵の大型革装丁本のドライクリーニングと保存容器収納を行ないました。

小石川植物園の名で親しまれている東京大学大学院理学系研究科附属植物園は、自然誌を中心とした植物学の研究・教育を目的とする東京大学の教育実習施設です。この植物園は日本の近代植物学発祥の地でもあり、現在も東アジアの植物研究の世界的センターとして機能しています。植物園本館には植物標本約70万点(植物標本は、東京大学総合研究博物館と一体に運営されており、全体で約170万点収蔵されています)、植物学関連図書約2万冊があり、内外からの多くの植物研究者に活用されています。園内には長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物や遺構が今も残されており、国の史跡および名勝に指定されています。

▪植物園の概要:東京大学大学院理学系研究科附属植物園ホームページより抜粋 https://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/

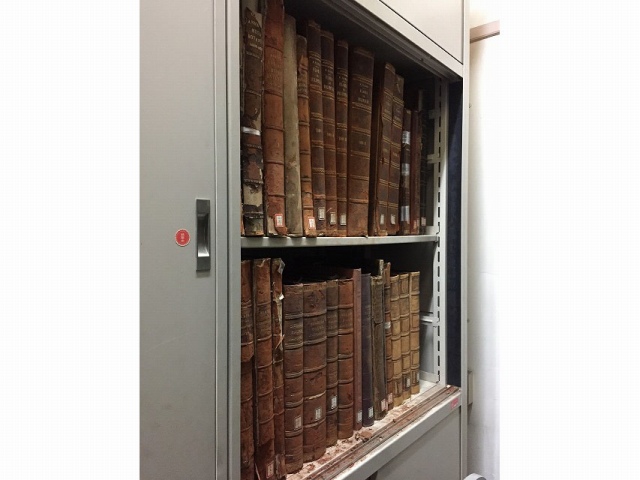

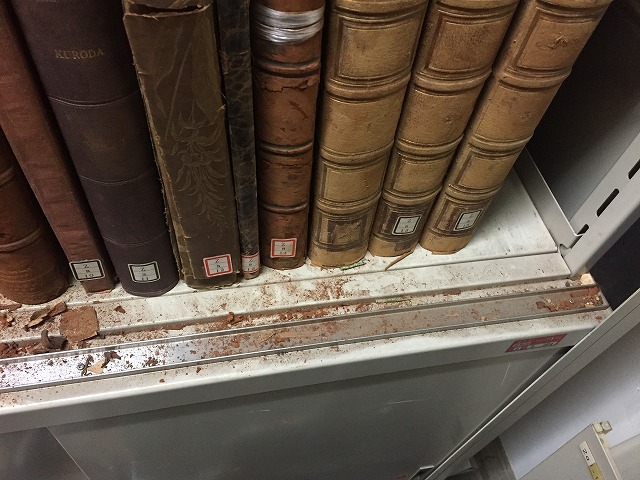

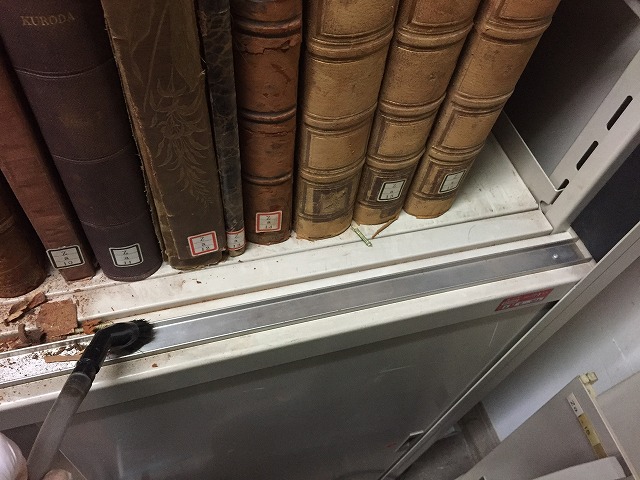

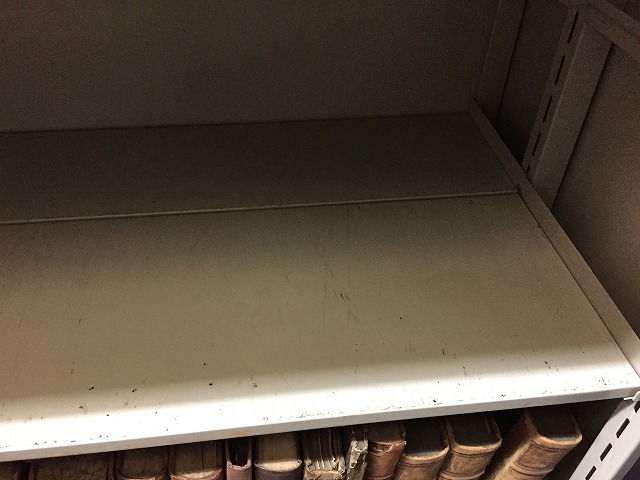

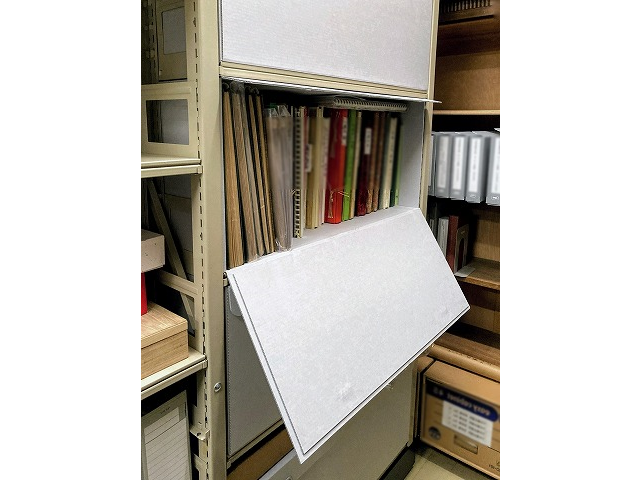

今回、植物学関連図書約2万冊の内、劣化が進んだ植物標本図約120冊に対して、今後の取り扱いと保存状態を改善するための資料と書架のクリーニングと保存容器への収納作業を行いました。対象資料の多くが大型の革装丁本で、レッドロット(革が長い時間にわたり光や空気中の汚染物質に曝されることで赤茶けた粉状になる現象)が進み亀裂や剥落が著しい状態でした。この状態になった資料は、利用に支障をきたすだけではなく、本紙や書庫全体の汚染の原因となります。また、隣り合う資料との摩擦によって、レッドロットの状態になった資料自体がさらに傷んでしまいます。

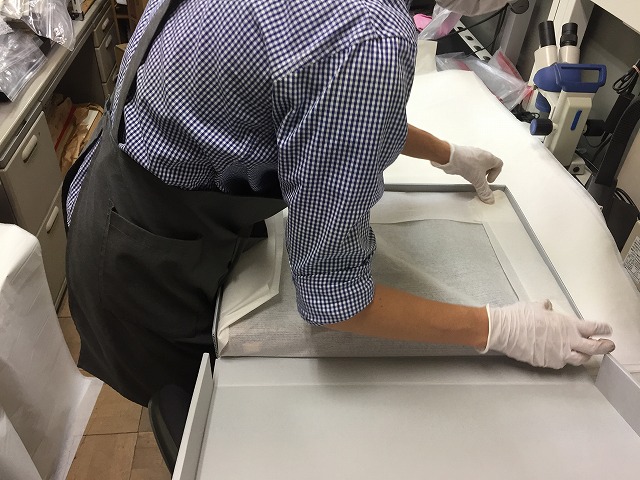

クリーニング作業では、ブラシノズルを装着したHEPAフィルター付き掃除機とクリーニングクロスを使い、資料や周辺に飛び散り堆積したチリやほこりを除去しました。スチール棚に蓄積された汚れは、消毒用エタノールを含ませたペーパータオルで拭き取って清掃しました。

表装の革が劣化した資料はGasQやくるみんで外装を包み保護しました。これにより、取り扱いの際のレッドロットの粉による手の汚れや周囲の汚損も防ぎます。資料は一点ずつ採寸し、適切なサイズ・仕様の保存容器を作製しました。ある程度厚み・重さのある資料は組み立て式シェルボックスに、その他の資料はタトウ式保存箱に収納し、保存容器にはタイトルを印字したラベルを貼付して、これまでの配架方法を変えることなく、閲覧性を維持できるよう再配架しました。こうした資料への予防的保存措置によって、破損の拡大をおさえ、環境も改善され、良好に保存することができます。

本稿の掲載および写真の撮影・使用にあたっては東京大学大学院理学系研究科附属植物園様と東京大学理学図書館様の多大なるご協力を頂きました。誠にありがとうございました。

【関連商品】

・汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウ

・新薄葉紙Qlumin™くるみん

・組み立て式シェルボックス

・タトウ式保存箱

・中性ラベル

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』2015年12月2日 資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

・『今日の工房』2020年7月1日(水)「新薄葉紙Qlumin™くるみん」を、劣化した洋装本の保護カバーに

・『今日の工房』2020年1月22日(水)オプションサービス「ラベル作製・貼付」のご紹介

・『今日の工房』2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

・『今日の工房』2018年10月3日(水)傷みやすい資料は、保存箱に収納する前に“包む”ことで、より安全に保存し、取り扱うことができます。

2021年4月23日(金)和装本にみられる虫害

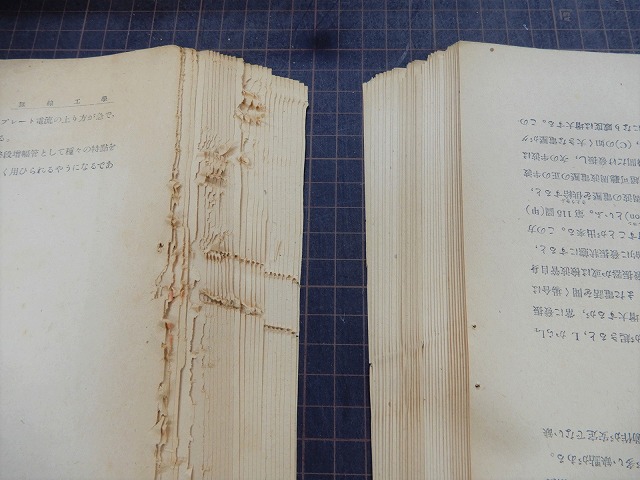

和装本では虫の食害によって背や天地に1~2mm程の小さな丸い穴が開いているのをよく目にします。外側から見るとごくごく小さい穴ですが、その穴はトンネル状に長く続き、外観からは想像出来ないほど内部を大きく食い荒らしていることがあります。被害が拡大すると、虫糞や唾液によって頁同士でくっついてしまい、開けなくなってしまうこともあります。そのような虫損が著しい和装本を解体すると、その犯人が姿を見せることがあります。お預かりする資料の中には、虫損の跡に虫の死骸が残っていることがあり、画像の虫はシバンムシの成虫になります。この虫は書籍、漢籍、古文書に最も深刻な食害を与える害虫です。

紙資料に穴をあけて食べ進む虫は主にシバンムシ類で、代表的な書籍害虫としてフルホンシバンムシやザウテルシバンムシなどがいます。それらが幼虫の時期に、和紙やデンプン糊、資料に堆積した埃などを食べて栄養源にしています。穿孔状に貫通食害するのが特徴で、虫損の周りには虫糞や粉状のかじりカスを残し、利用する際にパラパラと細かな粒状の虫糞が落ちてきて、書架や隣接する資料も汚してしまいます。

このような虫による被害を予防するためにも、資料の点検や書架の清掃を定期的に行うことが大切になります。また、粘着トラップを設置し、どのような虫が発生しているか捕獲して、種類の同定、侵入状況を調査することも害虫の早期発見に繋がります。

『シバンムシ類の成虫は餌を食べずに交尾・産卵して死亡します。卵から成虫になるのに1~数年かかると言われております。タバコシバンムシやジンサンシバンムシなど一般家庭で見られるシバンムシ類ではもう少し短く、温湿度が成長に好条件の場合には卵から成虫になるのに2~3ヶ月程度です』東京文化財研究所 TOBUNKENNEWS no.69,2019,p.45-p.47 Column 文化財害虫のシバンムシ類について(保存科学研究センター・小峰幸夫)

こうしたシバンムシ類の生態から、一匹でも幼虫が確認された書籍には卵が残されている可能性があり、数か月後に幼虫が発生してしまうことも考えられます。すでに虫が発生した資料に対しては、脱酸素剤とガスバリア袋を用いた無酸素パックMoldenybe®モルデナイベによる殺虫処理をお勧めします。袋の中には脱酸素剤を入れるだけで、他の化学薬剤を使用せず、なおかつ材質への影響がほとんどない方法で、資料にも人にも安全です。殺虫が完了した後はそのまま密封状態で保管し、昆虫の侵入が多いような劣悪な環境内においても、封入した書籍をさらなる虫害劣化から守ることもできます。

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』 2015年12月2日

資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

・『スタッフのチカラ』 2015年11月24日

学習院大学図書館様所蔵「華族会館寄贈図書」資料に対する保存修復処置事例

・『今日の工房』 2017年3月9日(木)

殺虫処理が館内で簡単・安全・確実にできる無酸素パック『Moldenybe®モルデナイべ』の大型サイズをラインアップしました。

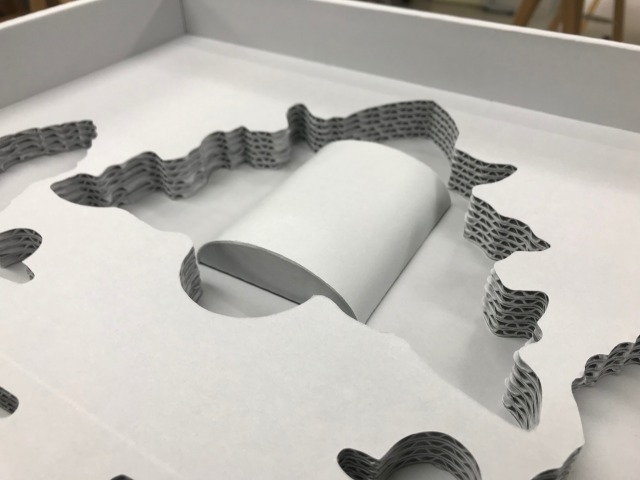

2021年4月16日(金)棚板に高強度な樹脂製パネルを用いた、引き出し付き保存箱

過去のブログ記事で紹介した『今日の工房 2020年6月18日(木)大判の絵図を収納するマップケース型の専用保存箱』引き出し付きの保存箱に、棚板の強度を高める改良を加えました。

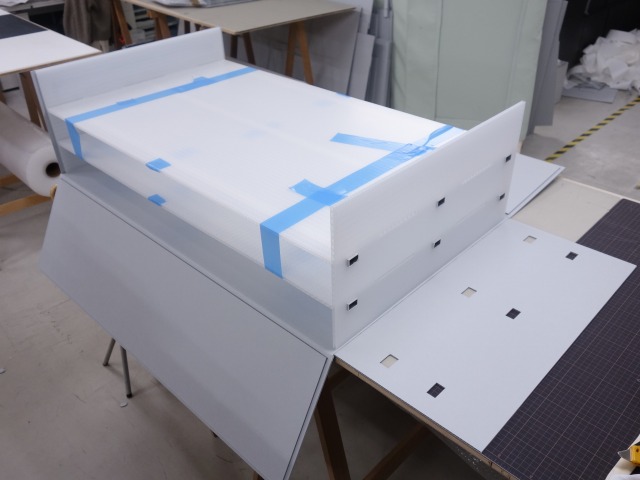

以前製作した引き出し付き保存箱は、棚板内にアルミ製の角パイプを組み込み、これをアーカイバルボードで覆うような構造でした。そのため一棚ごとの貼り合わせ工程が多く、箱の骨組みになる大事な箇所になるのですが、1箱を完成させるまでに大変時間がかかりました。今回製作した改良版は、箱の構造材と棚板に厚み約8㎜のポリプロピレン樹脂製パネルを使用し、内壁のパネルにアルミパイプを梁のように取り付け棚板を下から支える構造にしました。高強度化の要になるこの連結方法で耐荷重性能が格段に上がり加工時間も短縮され、強度面で金属製の棚にも引けを取らない頑丈さを持たせる事ができました。(画像では、撮影のためパネルとアルミパイプをテープで仮止めしています)。組み上げた棚板ユニットをアーカイバルボードで作成した保存箱の外装パーツに貼り合わせて仕上げます。この樹脂製パネルは中芯がハニカム構造で、高強度・超軽量、曲げ剛性もあり変形しにくいという特徴があります。一般用途では電気自動車の内装材や家具にも採用されています。

保存箱は移動式書架のスチール棚にぴったり収まるサイズで設計されています。また、書架のどちら側からも資料の取り出しができるように保存箱の両面に扉が付いています。3段の引き出しトレイ付きで収納効率もよく資料へのアクセスもし易くなりました。

【関連商品】

・トレイ付き棚はめ込み箱

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』2012年07月20日東京大学地震研究所図書館様におけるトレー付き倹飩式棚はめ込み箱の導入事例

・『スタッフのチカラ』2011年10月21日明治大学博物館様所蔵「時田昌瑞ことわざコレクション」いろはカルタの収納事例

・『今日の工房』2011年4月7日

2021年4月7日(水)修理を通して知る『ちりめん本(縮緬本)』の魅力

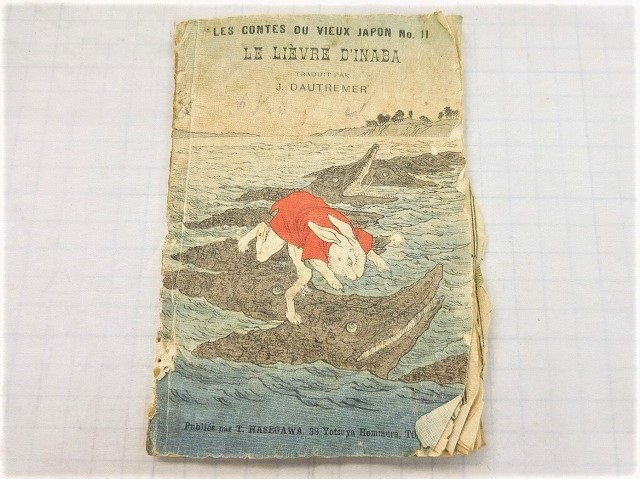

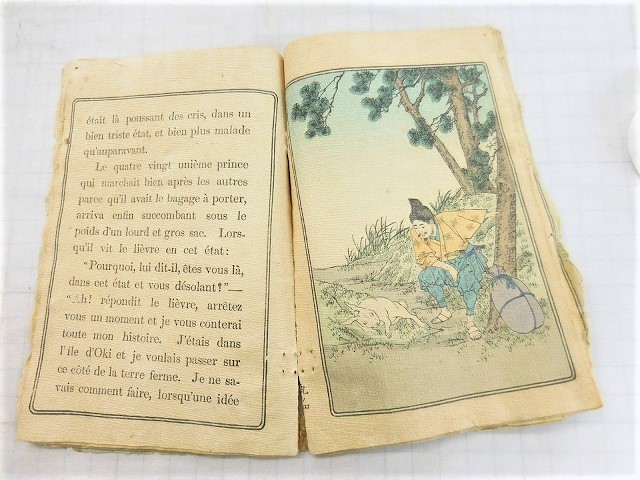

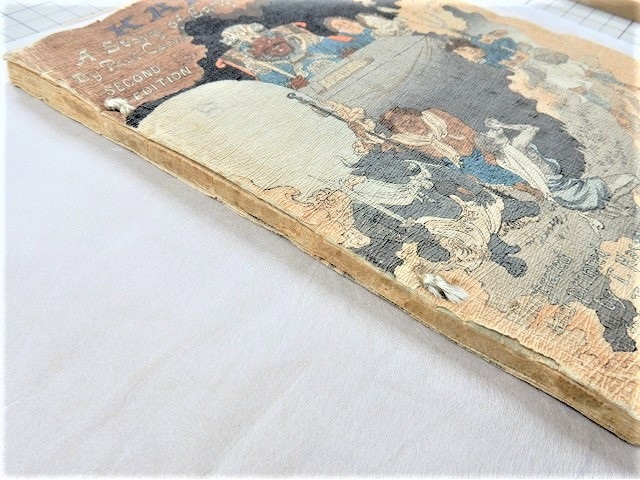

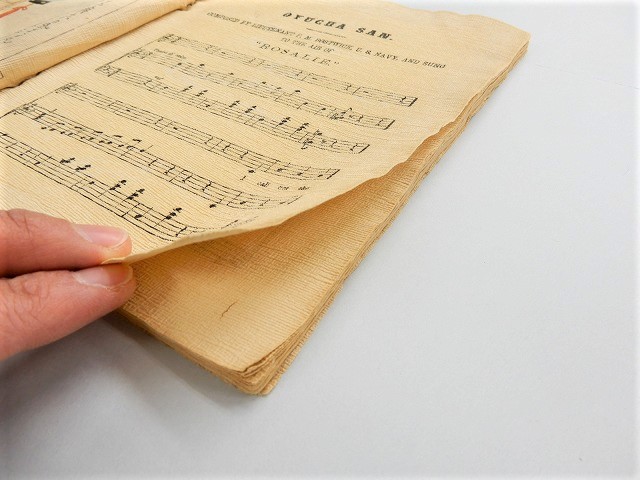

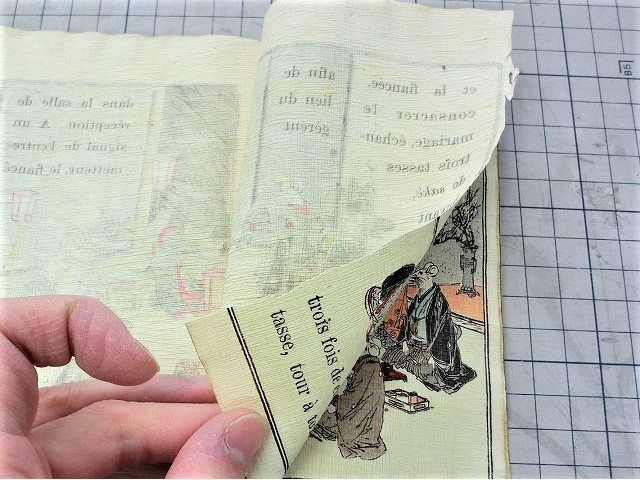

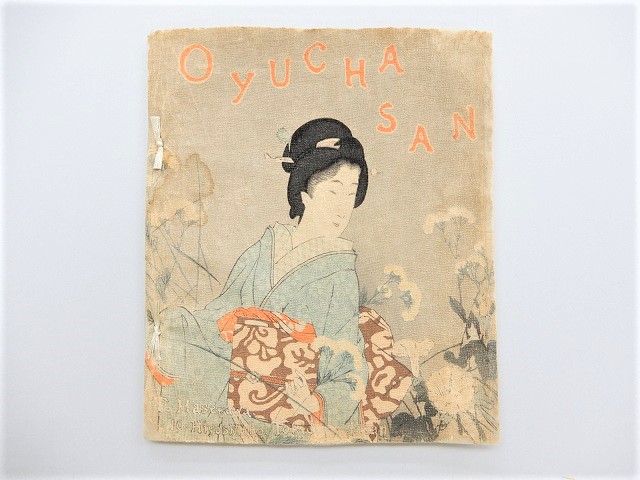

明治時代に生まれた絵入りの本に「ちりめん本(縮緬本)」と呼ばれている書物があります。多色刷り木版の挿絵と活版印刷の欧文活字を和紙に印刷し、後から織物のちりめん生地によく似た細かい皺(凹凸)加工を施し和綴じされた欧文和装本です。そのしなやかで温かみのある独特の手触りと、錦絵のような色鮮やかな美しい挿絵から、異国情緒の溢れた書物として日本を訪れた外国人に大変人気だったそうです。ちりめん本は外語学習用に作成されたとも言われていますが、その実態や刊行されたタイトルがどれほどあったのかということについては、未だ熱心な研究が続いています。

弊社では、ちりめん本の修理をご依頼いただく事があります。その損傷は、柱の切れや角裂の擦り切れ、綴じ糸のほつれ、紙のヤケ、シミなど、和装本に似た傷みがほとんどですが、なかにはこのユニークな書物ならではの損傷を目にすることがあります。それは、本紙の袋綴じ部分が意図的に切り開かれている、という損傷です。旧来のヨーロッパの製本では、本の小口を断裁せずに仮綴じして仕上げた状態(アンカット本とよばれ全ページが袋綴じの状態)で販売し、ペーパーナイフを使って、袋綴じ部分を開きながら読み進める習慣があり、読み終わったら自分好みに製本するというのが一般的でした。そのため、日本から持ち帰られたちりめん本の袋綴じの構造を見て、アンカット本と認識してしまい、本紙の柱(袋綴じした版本の中央部分)をカットした、という経緯が思い起こされます。本紙数丁をカットしたものの袋綴じの内側は裏白であることに気付いたのか、途中からカットされていないものもあります。こうしたちりめん本の損傷から、今もあるような文化の違いを知るとても興味深い発見と楽しさがあります。

ちりめん本の修理について付け加えると、水分を多く含むと和紙に施した柔らかいクレープ状の加工や元々のしなやかな手触りがとれてしまうため、修補で使用する糊の水分量や折れ伸ばしの加湿調整、さらにフラットニングの圧力加減などに慎重さを要します。

2021年4月1日(木)香雪美術館様のご依頼で刀装具(とうそうぐ)を収納する保存箱を製作しました。

香雪美術館は朝日新聞社の創業者・村山龍平が蒐集した日本、東洋の古美術コレクションなどを収蔵する美術館として昭和48年(1973)に開館しました。所蔵品は、仏教美術、書跡、絵画から茶道具、武具に至るまで幅広く、重要文化財19点、重要美術品33点を数えます。広大な敷地内にある旧村山家住宅は、和洋の建物を擁する明治、大正期の邸宅の面影を今に伝え、国指定重要文化財となっています。また、同美術館が開館45周年を記念し、新たな展示施設として2018年にオープンさせたのが中之島香雪美術館です。大阪屈指のビジネス街である中之島エリアの中之島フェスティバルタワー・ウエスト4階にある美術館では、村山コレクションが順次公開されています。

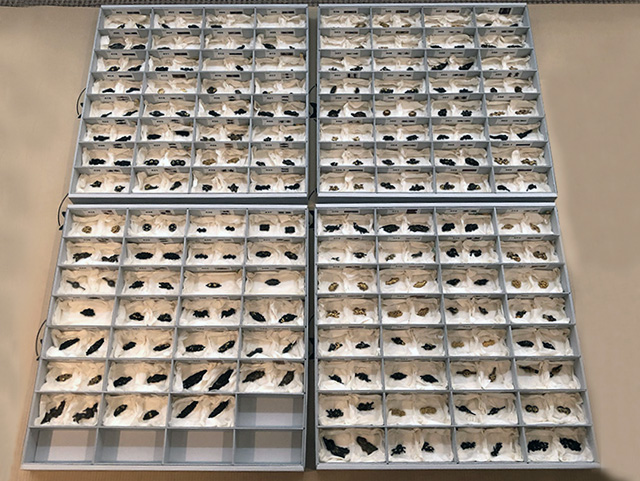

今回、刀装具(とうそうぐ)を収納する保存箱のご依頼をいただきました。およそ600点ある刀装具は昨年から調査が進められており、さまざまな形や種類の刀装具を分類・整理するための保存箱を製作しました。

保存箱は、鍔、目貫、笄(こうがい)などの各刀装具の寸法に応じて、一つの箱内で、分かりやすく収納できるよう、簡単に取外し組み替え可能な仕切りを設けました。刀装具を収納する各部屋には、資料番号と資料画像を印刷したラベルが貼られ、資料情報を一目で識別でき、出し入れ等などの管理が楽にできます。また、保存箱の外寸を揃えたことにより、保管する収蔵棚やキャビネットに無駄なく納まり、取り扱いがし易い状態になっています。

本稿の掲載ならびに写真の撮影・使用にあたっては香雪美術館様の多大なるご協力を頂きました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

・『今日の工房』2020年12月4日(金)

郷土玩具(土人形・土鈴)を収納する仕切り付台差し箱の製作 めぐろ歴史資料館様の事例

・『今日の工房』2020年8月20日(木)

2021年3月26日(金)予防のための「フィルム・エンキャプシュレーション」 ー 紙をくしゃくしゃに潰す実験

酸性紙サンプル

A 剥き出しの本紙

A くしゃくしゃにする

A 結果

B エンキャプシュレーション

B エンキャプシュレーションした本紙

B くしゃくしゃにする

B 結果

B フィルムを開封

B 本紙を取り出す

B シワ、破れはあるがバラバラにならない

フィルム・エンキャプシュレーションは、剥き出しのまま取り扱うことが難しいほど酸性紙化した資料や、古い新聞、地図、図面、ポスターなどサイズの大きな資料を、傷めることなく、扱い易くするために用いられる保存方法です。この方法がいかに物理的な損傷からの予防に効果があるか、視覚的に確認するための簡単な実験があります。

酸性劣化した紙を用意し、ひとつは剥き出しのまま、もう一方はポリエステルフィルム(70μ)に挟んで、四辺を超音波溶断機で封印します。そして、手でくしゃくしゃに潰します。画像の通り、剥き出しの本紙は完全に破断しますが、エンキャプシュレーションした方は、フィルムの中でバラバラになることはありません。封を開けてみると、シワや破れはありますが元に近い状態の本紙を取り出すことができました。

これは極端な比較実験ですが、エンキャプシュレーションした本紙が、高い保護力によって守られているということを分かりやすく実感することができます。フィルム・エンキャプシュレーションの技術は、二辺が開口しているアーカイバル・クリアホルダーや、巻いて保管するためのロール・エンキャプシュレーションなど、資料の形態や利用用途に合わせて応用されています。

【関連記事】

・『今日の工房』2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(1)なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

・『今日の工房』2018年2月28日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(2)二枚のフィルム内に封じられた酸性ガスは劣化を加速させないのか?

・『今日の工房』2018年3月08日(木)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(3)ガス吸着シートの同封が開く新しい可能性

2021年3月19日(金)古い手書き資料の保存事例―製品の特徴を組み合わせて、最適な保存方法を提案する―

弊社では、お客様ごとに異なる固有の課題に合った資料の保存方法を提案するため、製品と製品を組み合わせて使用することがあります。ここでは、お問い合わせをいただいたお客様への対応から、具体的な実践を紹介します。

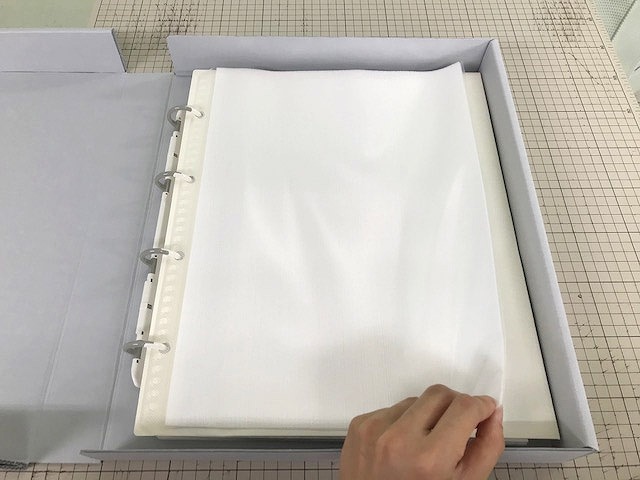

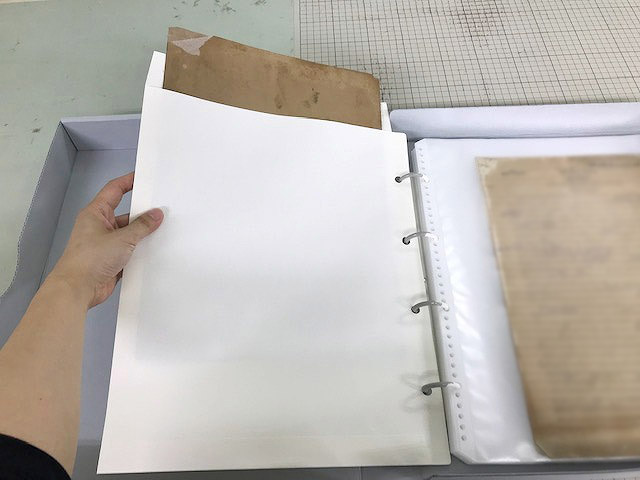

お預かりした資料は、古い手書きの原稿や文書で、紙の酸化・酸性化に伴う劣化が著しく、周辺部の破れ、捲れ、テープ跡、金属留具の錆びといった損傷がみられました。修復処置は、ドライ・クリーニング、損傷箇所の修補などを行った後、フラットニングを行い、取扱いに支障がない状態にしました。保存対応については、もともと使われていた酸性素材の封筒、フォルダを保存性の良い包材へ入れ替え、資料の取り扱い方法を改善するため、1枚毎に透明リフィルでファイリングし、管理ラベルを貼付したアーカイバル・バインダーに収納しました。保存整理・分類を終えた資料は、アーカイバル・バインダーごとファイルボックスにまとめ、一括管理できるようにしました。

今回ご依頼頂いた資料は、南アジアの国へ運び、保管・管理するそうで、資料の修復以外に、輸送、保管、取り扱いに関して、地域の実情を考慮しつつ現状で出来うる限り安全な保管環境を保存容器で実現したい、というご相談をいただきました。年間通じて温湿度変化が激しく、スモッグ等の公害による影響もあり、特に建物屋内の温湿度制御が難しいといった場所で、安定した状態を維持できる「安全な囲い」を保存包材で提供することが必要でした。

こうした固有の環境条件下で資料を保管・管理するにあたり、複数の製品を組み合わせることによってお応えしました。

アーカイバル・バインダーをスライド・チャック式ガスバリア袋へ収納し、吸湿材(Kodak社製モレキュラー・シーブ)、汚染ガス吸着シートGasQを一緒に封入しました。外気の極端な湿度変動を緩衝するとともに、害虫の侵入や空気中の有害物質をシャットアウト、資料自体から放出されるガスはガス吸着シートに吸着される仕組みです。

ガスバリア袋に収納したアーカイバル・バインダーをまとめて入れるファイルボックスは、不活性フィルムをコートした中性紙ボード「プルーフ」で作成しました。フィルムで被覆したボードは高い撥水性と防汚性をもち、万が一の水害が発生した場合でも、収納した大事な資料を水濡れから守り、埃や汚れも簡単にふき取れます。プルーフ製の保存箱は防湿性にもすぐれ、資料を保管するには理想的とは言い難い環境下でも、収納した資料を安定した状態で保存することができます。

各製品のご紹介

・アーカイバル・バインダー

・ファイルボックスR

・プルーフ(表面防水加工)

・汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウ

・無酸素パックMoldenybe®モルデナイベ

・Kodak社製モレキュラー・シーブ

【関連記事】

・『今日の工房』2021年1月22日(金)定型サイズの保存容器のご紹介

・『今日の工房』2016年11月16日(水)紙焼き写真資料の整理と保存のためのアーカイバルバインダー

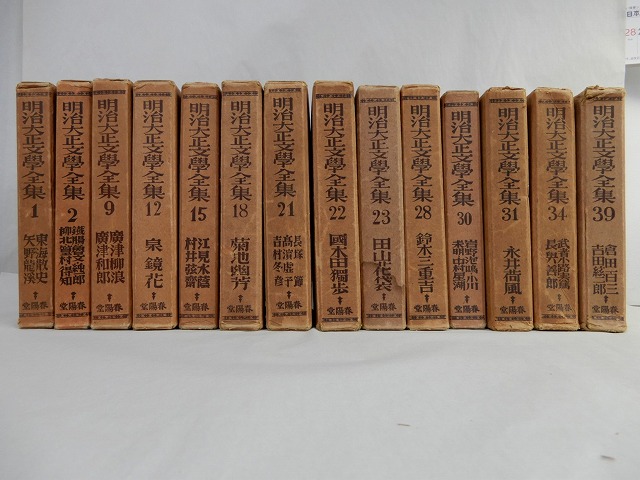

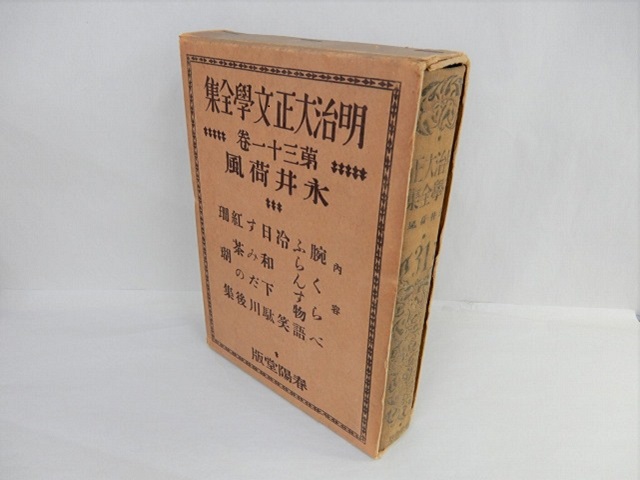

2021年3月2日(火)日本の製本界に変化をもたらした「円本(えんぽん)」

春陽堂「明治大正文学全集」

箱入り

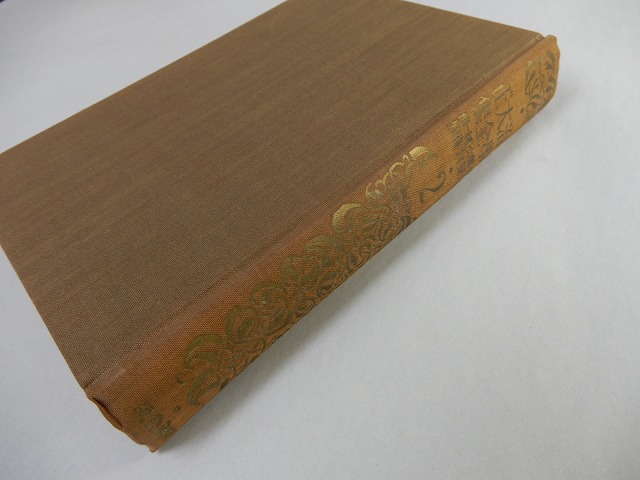

クロス装に箔押し

押し型による加工

恩地幸四郎による装幀

口絵

2段摺りにすることで、収録できる作品数を増やした

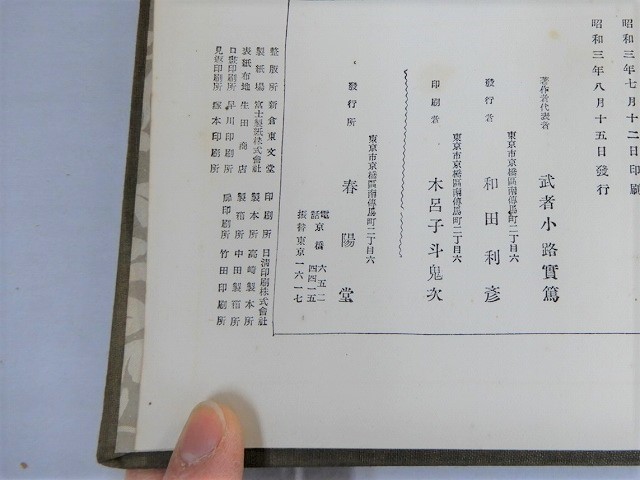

奥付

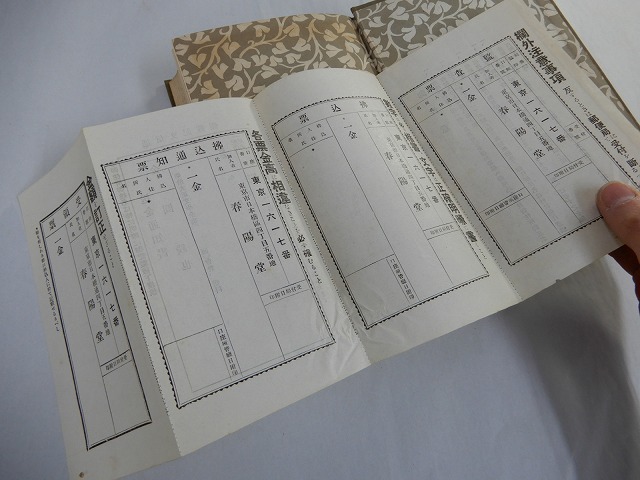

配本の振込用紙

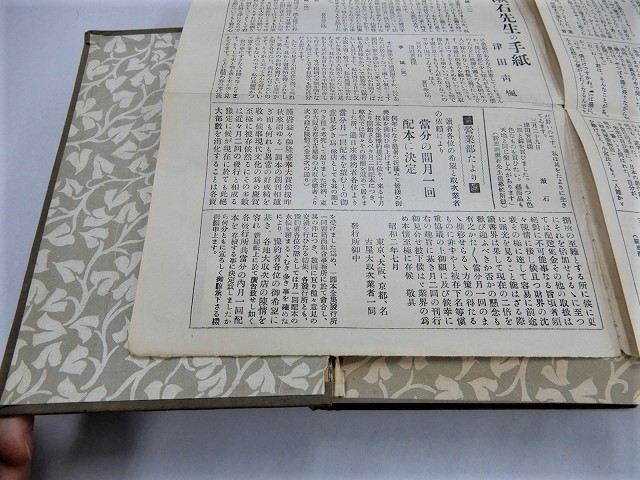

付属の月報「一円本の創刊相継ぎ…異常の好成績を収め」とある

配本が重ねられていた様子が伺える

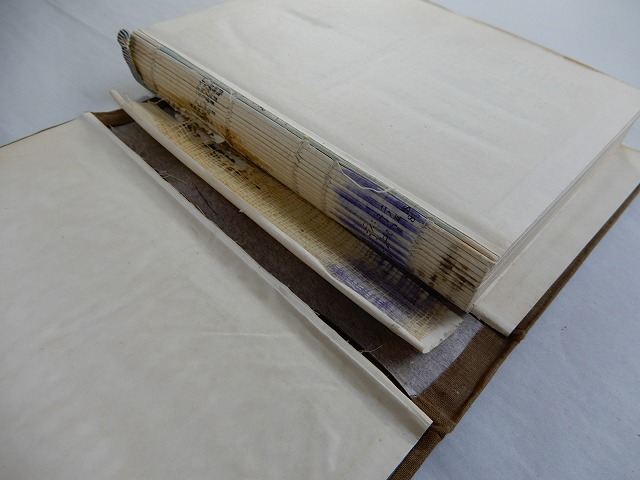

機械によるかがり綴じ、くるみ製本

1926年(大正15年)頃から昭和1930年(昭和5年)頃にかけて、日本では円本ブームが起こりました。円本とは、1冊1円で予約を受け付け、毎月1回配本するという新しい形式で販売された書籍です。当時の1冊1円はこれまでの書籍に比べ非常に廉価で、出版社の予想をはるかに上回る何十万冊という申し込みがありました。改造社の「現代日本文学全集」の成功を皮切りに各社から円本企画が続出、画像の春陽堂「明治大正文学全集」もこうして出版された円本の一つです。

1923年(大正12年)の関東大震災で壊滅的な打撃を受けた出版・印刷業界は、この円本ブームにより大量生産に対応するための造本技術を飛躍的に進歩させました。印刷技術の高速化や、手作業に代わり紙折機や糸かがり機など各製本工程の機械化、布クロスなどの国内生産の急伸、箔押しや各工程の分業化もこの時期に始まり、製本機械化の素地を作ったといわれています。

こちらの資料も機械によるかがり綴じで、分業や機械化に適した「くるみ製本(表紙を別に作り、本体をくるむように製本する)」で作られていることを見て取ることができます。

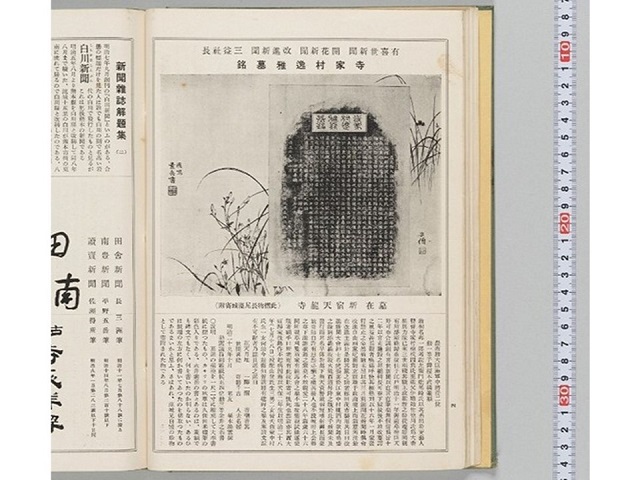

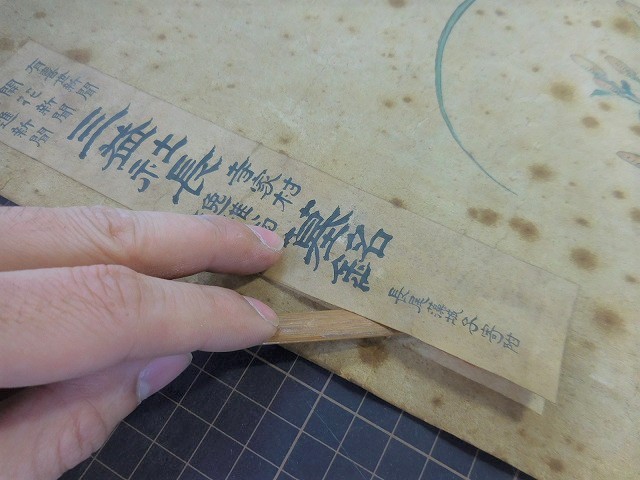

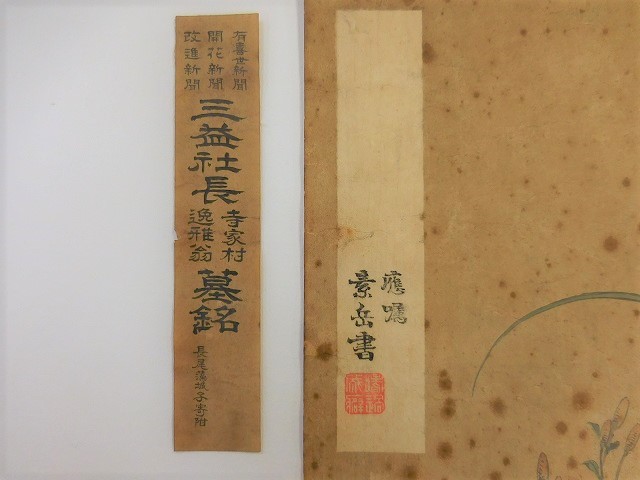

2021年2月24日(水)題簽の下に隠された文字

以前『今日の工房』内でご紹介した、東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法制史料センター明治新聞雑誌文庫様よりご依頼いただいた一枚物資料の修理。資料をお預かりする際に、ご担当者様から「題簽はあとから貼られ、その下に文字が隠れているはず」とのご説明を受けました。昭和6年の『公私月報』に、この資料の説明文が画像とともに記載されているそうです。後に参考までにと頂いた該当ページを見ると、そこには「墓銘の榻模を一尺二寸に縮刻して大奉書紙に摺ったもの、カキワリの秋草は久保田米僊筆の彩色入りである、永井素岳の書とあるのは、篆刻でも碑文でもなく、何を書いたのか判らない」(『公私月報』第10号、昭和6年、4頁)とあり、題簽のないモノクロ画像が写っています。

題簽がいつ頃貼られたものかはわからず、現状では文字が残っているのかもわかりませんでした。ご担当者様からのご依頼は本紙の染みや汚れを落として欲しいとのことでしたので、本紙を洗浄するにあたって解体する必要があったため、その際に文字を確認してみることにしました。

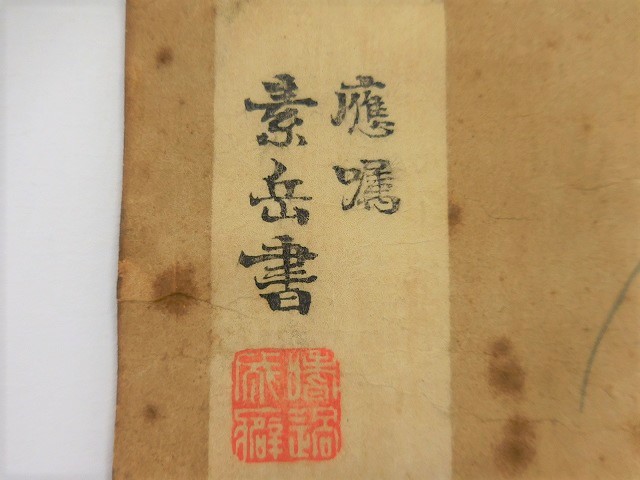

題簽を剥がすと、「應嘱 素岳書」の文字と落款がきれいに残っていることが確認できました。ご担当者様と相談した上で、剥がした題簽が資料内容と合致していることや、そこに記された文字が『公私月報』にも記載されていることなどから、最終的には画像を記録した上で題簽を元の位置に貼り戻すことになりました。修理作業中のわずかな間でしたが、素岳の文字が再び露わとなり、ご納品時にはご担当者様と題簽の下の状態を画像を通して共有しました。

本稿の掲載並びに画像の使用にあたり、東京大学大学院法学政治学研究科付属近代日本法制史料センター明治新聞雑誌文庫様の多大なるご協力を頂きました。誠にありがとうございました。

2021年2月15日(月)山階鳥類研究所様のご依頼で棚はめ込み式保存箱を製作しました。

山階鳥類研究所様は鳥類学の拠点として基礎的な調査・研究を行う研究機関です。講演会や観察会を開催するなど、一般の方を対象とした普及啓発活動も行っています。研究の一環として標本や図書などの基礎資料の収集と整理を行っており、これらは研究者の利用に供されるほかデータベース化されウェブ上に公開されているものもあります。

現在、同研究所では山階芳麿氏や黒田長久氏をはじめ日本の鳥類学を支えた研究者の研究過程で集積した写真資料、ノート、書籍などの整理作業を進めており、そのうちの写真アルバムを収納する組み立て式棚はめ込み箱製作のご依頼をお受けしました。

組み立て式棚はめ込み箱は棚の収納スペースを最大限に生かすことを目的に開発された保存容器です。

容器の外面が棚の内側にぴったりと沿うように設計するため内寸を広く確保できます。資料が棚に配架された状態で左右2.5cm、天地1cm、奥行き0.5cmほどの余裕があれば元の並べ方を維持したまま保存容器に収納することが可能です。ヒネリ留め具で開閉する前面のフタは下方に大きく開くので、棚に配架されているときと同じ感覚で資料の出納を行えることも特長の一つです。また、棚にぴったりと収まった保存容器は資料を収納し重みが加わることで安定性が高まり、地震が発生した際の資料の落下リスクを大きく低減します。

本稿の掲載ならびに写真の撮影・使用にあたっては山階鳥類研究所様の多大なるご協力を頂きました。心よりお礼を申し上げます。

【関連商品】

・組み立て式棚はめ込み箱

【関連記事】

・『スタッフのチカラ』2008年10月30日(木) 新聞合冊製本の保存事例 ―読売新聞社様の導入事例―

・『スタッフのチカラ』2009年07月21日(火) 東京国立博物館における両開き棚はめ込み式保存箱

2021年2月3日(水)仏像の宝冠(ほうかん)、装身具を収納する保存容器

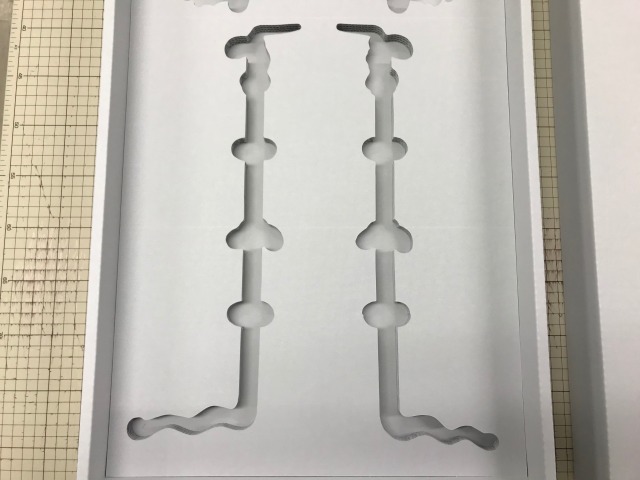

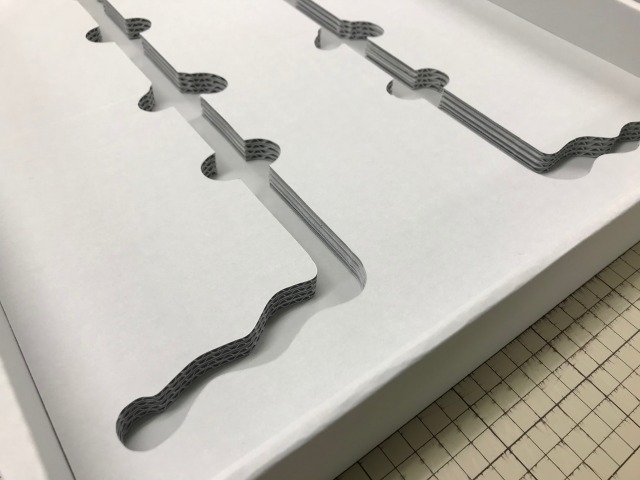

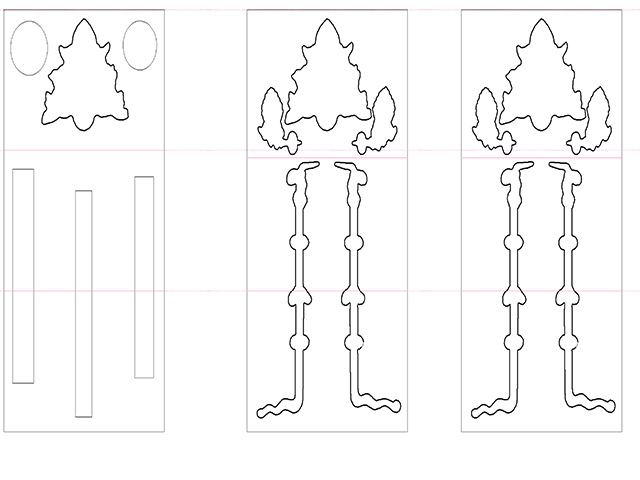

仏像の装身具を平置きで収納するための保存容器を製作しました。薄い銅板製の装身具には精巧な細工が施されており、5つのパーツが容器の中で接触し破損しない工夫が必要でした。そこで、パーツの輪郭線を縁取り実寸大にくり抜いたボードを積層し、装身具を個別に収納できるベースを台差し式保存箱の中に組み込みました。宝冠を収納する箇所には、宝冠の湾曲した空洞部分を支えるアーチ状の土台を取り付けました。

こうした複雑な形状の資料に合わせた保存容器を作成する場合、資料の輪郭を写し取った型紙をスキャンして取り込み、CADデータに変換してから製図します。この方法により、精度の高さが求められる難しい形状の加工図面も簡単に作成することができます。

【関連記事】

・『今日の工房』2010年11月19日(金)土偶用の棚はめ込み式保存箱

・『今日の工房』2010年09月16日(木)鉄扇用のシンク型トレイ付き保存箱

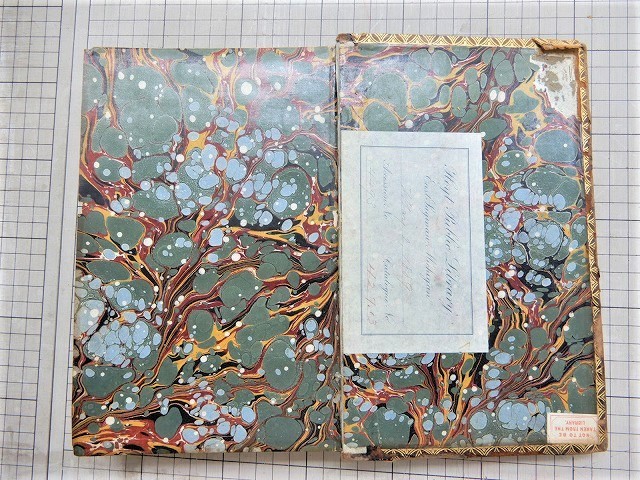

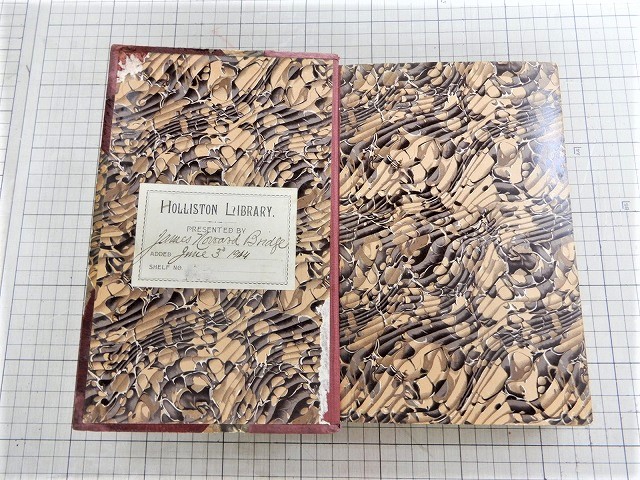

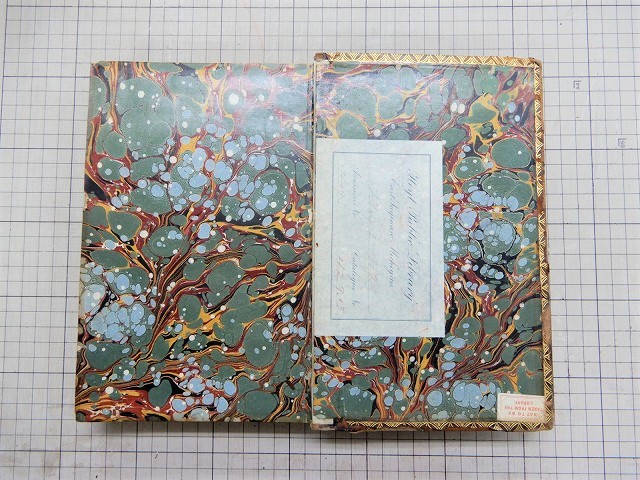

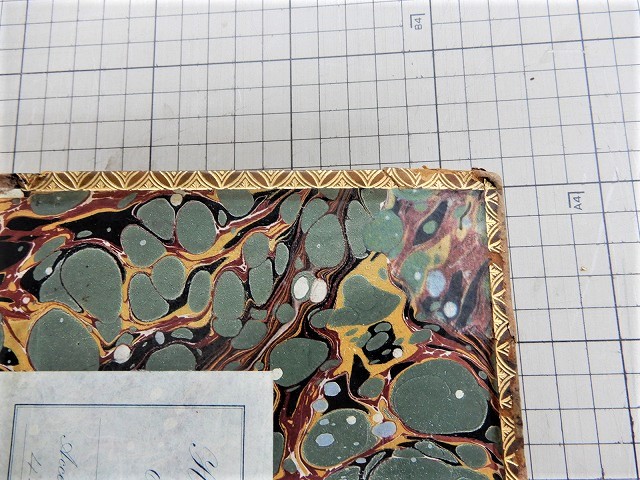

2021年1月27日(水)本の見返しに用いられたマーブル紙の修補

革装本の見返しに色彩豊かなマーブル紙が使われているものがあります。表装が傷み、埃をかぶった古い書物の外見とは対照的に、表紙を開いた時のカラフルな色合いとマーブル模様の美しさに驚くことがあります。マーブル紙は本の装丁の装飾紙として欠かせないものの一つです。

こうしたマーブル紙の欠損箇所を修補をする際は、元の印象を崩さないよう心掛けて処置を行っています。

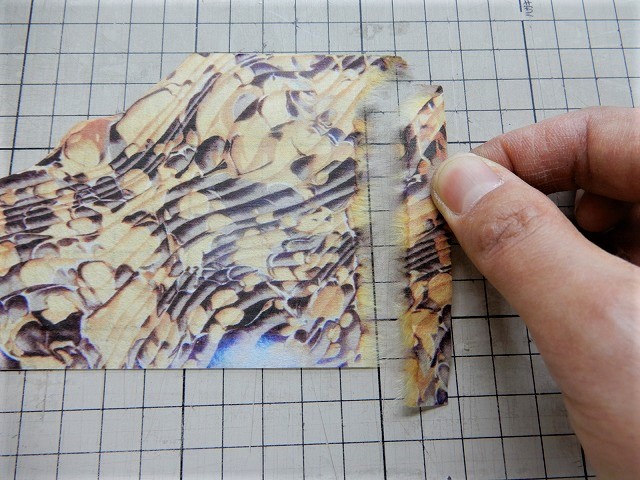

欠損部が小さい場合は、似寄りの染色和紙(単色)で補填するだけで違和感のない仕上がりとなりますが、欠損部が大きい場合は弊社では下記のような方法で修補を行っています。

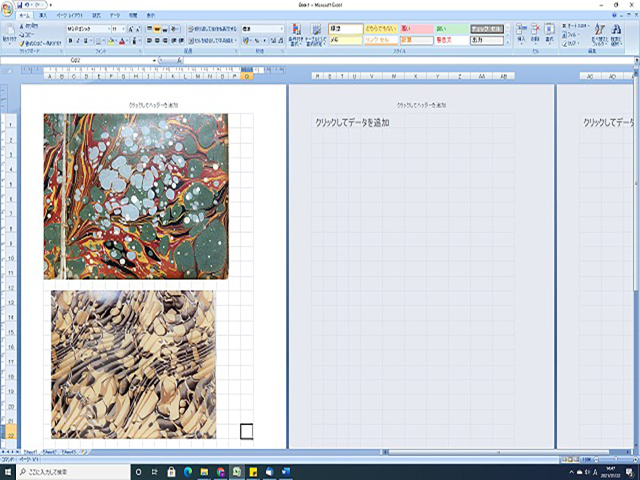

1. 見返し紙のマーブル紙をデジタルカメラで撮影します。

2. 画像をExcelのシートに挿入します。Excelのセル幅・高さを1㎝四方に調整し、セルを利用して画像を原寸大の模様サイズになるよう調整します。

3. 紫外線や水にも強い顔料インクのインクジェットプリンターで和紙に出力し、マーブル模様の補修紙を作成します。

4. 補修紙から欠損部と似た模様の箇所を選び、欠損部の大きさに合わせて、補修紙を切り抜きます。切り口はハサミで断ち切りにする場合や、水筆を利用して喰裂にする場合もあります。

5. 補修紙を欠損部に当てて全体の印象を確認した後、でんぷん糊を塗布して修補します。

以前は大きな欠損部も染色和紙(単色)で修補し、アクリル絵の具や色鉛筆等で補彩をしていましたが、複雑なマーブル模様の再現が難しく時間を要する作業でした。和紙にマーブル模様をプリントする方法を取り入れてからは、再現性も上がり、作業もスムーズになり、何より自然な仕上がりにお客様からもご満足いただいております。

2021年1月22日(金)定型サイズの保存容器のご紹介

①アーカイバルバインダー+写真資料用リフィル

②紙焼き写真保存箱+フォルダー

③ガラス乾板保存箱+ガラス乾板フォルダー

④ベントボックス

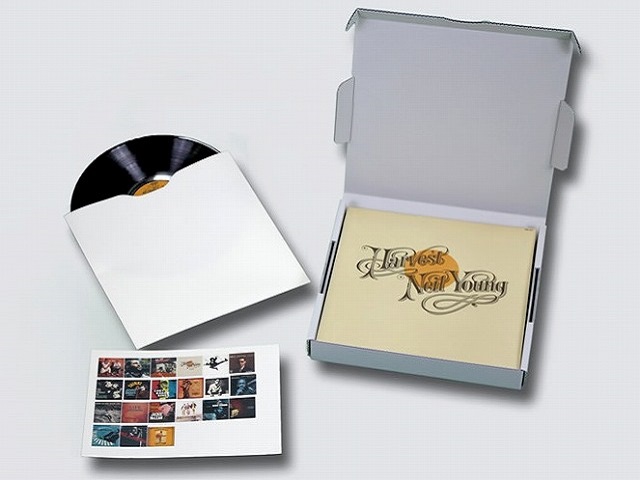

⑤グラモボックス+中性紙レコードスリーブ

⑥アーカイバル・クリアホルダー

⑦ファイルボックスR

弊社のフルオーダー以外の保存容器には規格サイズの資料に適したものが多くあります。写真、フィルム系資料、レコードなどに代表される、ISOやJISの統一規格に基づいた資料は素材や形状が標準化されています。そのため、これらの資料にはサイズ、形状、保存に適した保存容器を定型品としてご用意しています。

下記の表は、資料の種類とそれに対応する定型サイズの保存容器の一覧です。比較的低価格でシンプルなデザインの保存容器が多いのですが、フルオーダーの保存容器と同様に、取り扱いの利便性、運搬時の安全性、効率的な収納を念頭に置いて設計されています。こうした定型の保存容器は、お見積り前に形状と価格が分かりますので、ご使用・ご予算のイメージがつきやすいというメリットもあります。

| 対象資料 | 保存容器 |

| 紙焼き写真、写真フィルム | ①アーカイバルバインダー+写真資料用リフィル |

| 紙焼き写真 | |

| ガラス乾板 | |

| 映像フィルム | |

| レコード | ⑤グラモボックス+中性紙レコードスリーブ |

| 1枚もの(地図、ポスターなど) | |

| 封筒、文書ファイル |

資料のサイズごとのおおよその比率を把握しており、厚さ重さも含めて定型サイズに収まる場合は、ぜひご利用ください。

なお収納したい資料の特徴に合わせて上記保存容器の寸法を変更することや、上記にない保存容器を設計してお作りすることも可能です。保存容器への収納を検討しているが、どの保存容器にすれば良いのかお困りのときはお気軽にご相談ください。

「今日の工房」 これまでの保存容器への収納事例はこちら

2021年1月15日(金)ろ紙を使って汚れた紙資料を洗浄する方法

【関連記事】

・『今日の工房』2019年2月20日(水)修理前に行うスポット・ テストとサンプリング・ テストとは?

・『今日の工房』2015年3月18日(水)修理の各工程で使う水にはこれだけの質が要求されます

・『今日の工房』2014年10月23日(木)新聞資料に対する洗浄・脱酸性化処置

2021年1月4日(月)2021年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

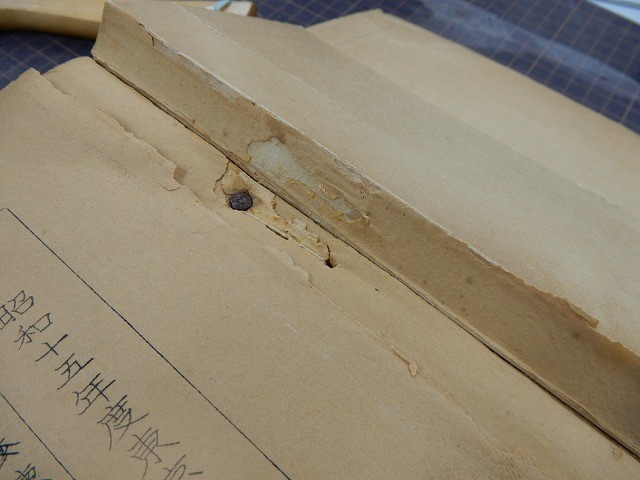

2020年12月10日(木)釘で製本されている資料の解体

書物を綴じ表紙を付けて製本すること、その製本工程や意匠をデザインすることを「装丁」といい、他に「装幀」「装訂」「装釘」の字を使うことがあります。字の通り、資料の中には「釘」を使って綴じられているものがあります。多数の図面等を合冊製本したものや、アルバムに多く見られる方法で、順番に重ねた本紙を表・裏の両面から釘を打ち込んで綴じ、製本しています。

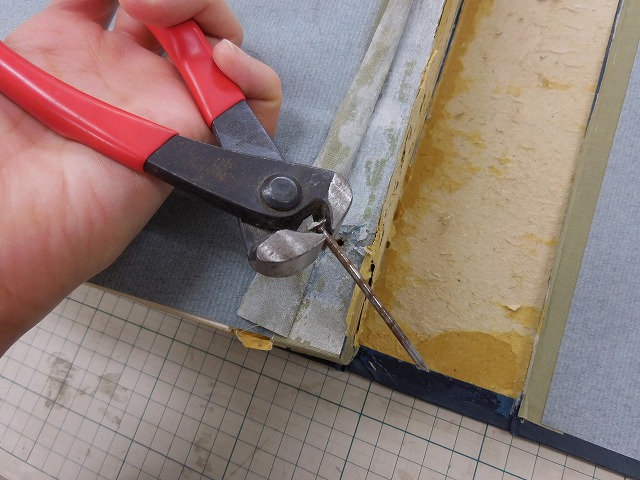

電子化のために本紙一枚ずつの状態に解体する必要がある場合には、この釘を取り外す処置が必要になります。

木材に打ち込んだ釘と同様に、紙の繊維を押し広げて入った釘と元に戻ろうとする紙繊維の間に摩擦力が働き、釘はしっかりと固定され容易には抜けません。釘が錆び、穴周辺の紙と固着している場合もあります。

細い針金とは異なりニッパーで切断することが困難なため、本紙を傷つけないよう力加減しながら、あて紙をしてテコの原理で少しずつ引き出したり、ゆっくり回して固着を緩めながら垂直に引き抜きます。抜けない場合は釘の頭部分を切り落とし、本紙を一枚ずつ取り外すようにして解体します。

解体後に綴じ直しをする際には釘は使用せず、麻糸などを使用して十分な強度を得られるよう工夫して綴じ直します。

【関連記事】

『今日の工房』2020年11月27日(金)マイクロ化のための合冊製本された新聞資料の解体

『今日の工房』2016年4月13日(水) ステープルやクリップなどの鉄製の留め具を安全に外すには

2020年12月4日(金)郷土玩具(土人形・土鈴)を収納する仕切り付台差し箱の製作 めぐろ歴史資料館様の事例

郷土玩具は日々の生活の中で伝承されてきた土地々々に特有の玩具です。現在でもだるまやこけし、張子、独楽などは身近な存在なのではないでしょうか。

玩具にはそれぞれに厄除け、お祝い、幸運祈願、更には地域風習の教材、教訓といった意味があります。そのため同じ動物をかたどった玩具でも土地柄が反映されて色彩や造形に違いがあったり、それと反対に離れた場所でも共通点があったりもします。このような性格を持つ郷土玩具は各地の文化や生活を知ることのできる貴重な資料であり、研究や収集の対象となっています。

めぐろ歴史資料館様所蔵の郷土玩具は同区内にお住まいだった菱田忠夫氏のコレクションを中心としています。上記玩具のほか土人形、土笛、土鈴、絵馬、御札、トランプ、かるた、マッチ箱、凧などを所蔵し、その数は1200点を超えます。

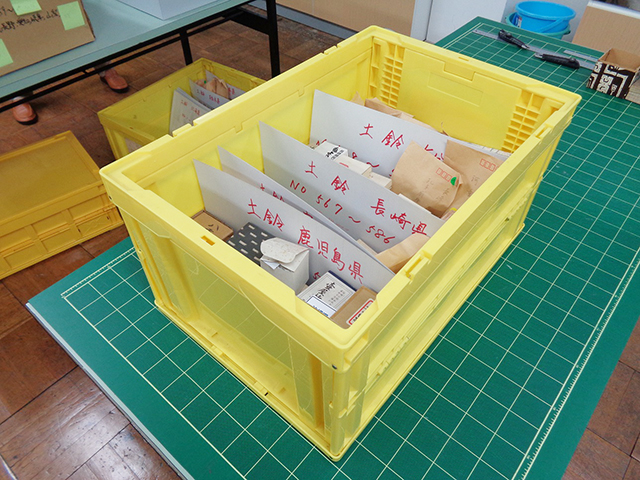

このうち菱田氏のお気に入りの土人形と土鈴は樹脂製のコンテナに収納していました。土人形(土鈴)の大きさに対してコンテナの容量が大きく、人形同士の接触防止のために、個々に箱に収めていたため、資料の出し入れがしづらい状態でした。

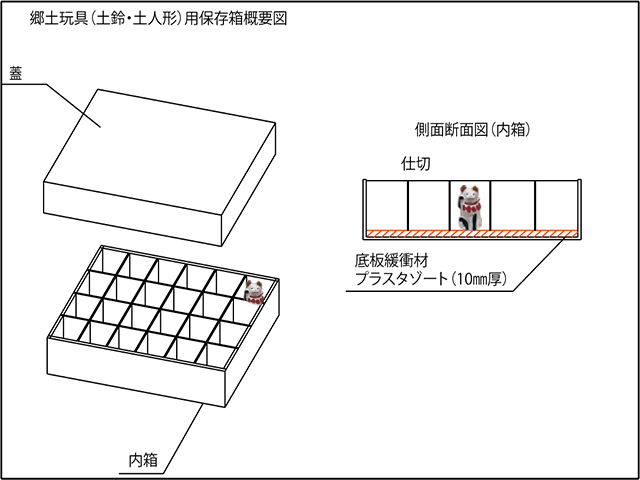

そこで上記の懸念点の解消を念頭に置いた保存容器製作のご依頼を頂きました。

箱内に仕切りを付け底面に緩衝材(プラスタゾート)を敷いたことで資料の出し入れを安全かつ容易に行えるようになりました。

また保管場所に合わせて大きさを統一し、保存容器自体の取り扱いやすさも上がりました。

保存箱の収納を終えて、担当の方々から「床の緩衝材で、土人形(土鈴)の出し入れに不安がなくなった」、「中仕切りがあることで閲覧性が向上した」、「担当者とやりとりを重ねたことで、必要な機能を盛り込んだ箱にすることができた」などの感想をいただきました。資料館の方々から、今回は所蔵資料の整理保存において、その緒に就いたところであり、継続して進めていきたいとの意気込みを頂きました。

なお本稿の掲載並びに写真の撮影・使用にあたり、めぐろ歴史資料館様の多大なるご協力を頂きました。誠にありがとうございました。

【関連商品】

・台差し箱・被せ箱

・仕切り

【関連記事】

・『今日の工房』2017年12月13日(水)強い衝撃から資料を守るポリエチレンフォームAZOTE®を組み込んだ保存箱

・『今日の工房』2018年12月26日(水)全長4メートルの大型保存箱を製作しました。

・『今日の工房』2019年11月7日(木)東京造形大学附属美術館様の所蔵品、絵本作家小野かおるの立体作品の保存箱を製作しました。

・『今日の工房』2020年8月20日(木)たばこと塩の博物館様からのご依頼で「嗅ぎたばこ入れ」を収納する保存容器を製作しました。

2020年11月27日(金)マイクロ化のための合冊製本された新聞資料の解体

【関連記事】

・『今日の工房』 2020年11月11日(水)愛知県長久手市にあるトヨタ博物館様より書籍修理のご依頼をいただきました。

・『今日の工房』 2020年9月10日(木)明治新聞雑誌文庫様より、一枚物「寺家村逸雅墓銘」の修理をご依頼いただきました。

・『今日の工房』 2016年6月15日(水) 明治新聞雑誌文庫様所蔵の屏風の下張りに使用されていた新聞への保存修復手当て

・『今日の工房』 2016年3月16日(水) 明治新聞雑誌文庫様所蔵の屏風の下張りから新聞を取り出す。

・『今日の工房』 2019年11月1日(金)松竹大谷図書館様が所蔵する映画スクラップ帳のデジタル化に伴う解体・簡易修補を行いました。

・『今日の工房』 2014年09月05日(金)デジタル撮影の事前処理

・『スタッフのチカラ』 2008年10月30日(木) 新聞合冊製本の保存事例 -読売新聞社様の導入事例-