今日の工房 サブメニュー

今日の工房 タグ : コンサベーション(修理)× 絞り込みをやめる

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

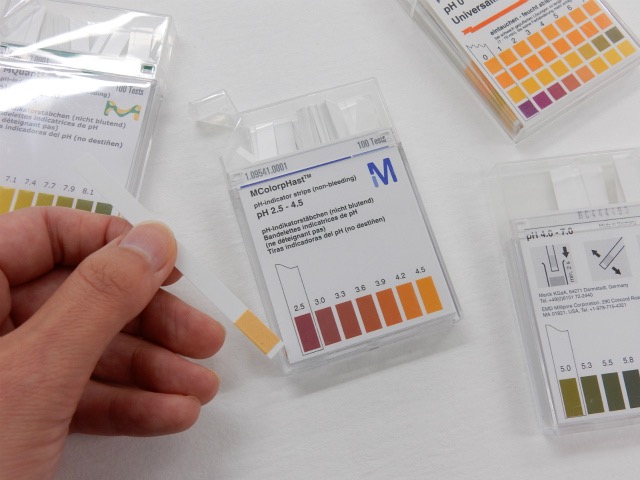

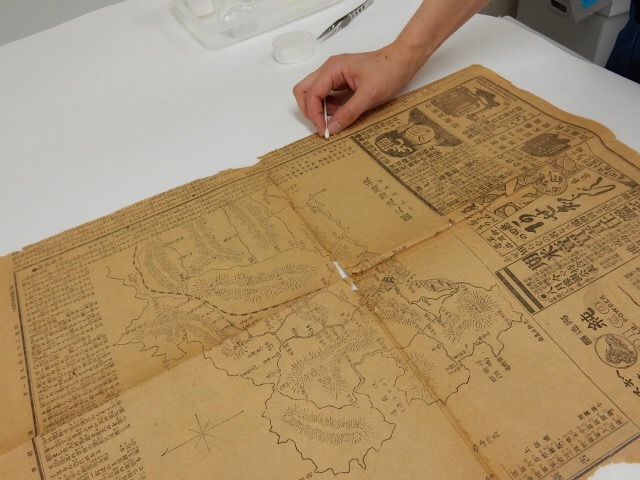

2019年4月24日(水)紙の酸性度を測るためのメルク社のpHストリップの使い方。

資料の修理にとりかかる前の作業として、カルテの作成、状態撮影、スポット・テストとpH測定(※1)があります。なかでも、紙の酸性度合いをみるためのpH測定は、紙媒体記録資料の修理においてかかせない工程のひとつです。

和紙に墨書きされた文書や版本とは異なり、種類が豊富な近現代の文書や書籍の紙は、その劣化要因も損傷状況も様々です。特に、近現代の資料は、酸性紙問題(※2)として指摘されるように、紙の内部で化学的な酸性化が進むことで、紙力低下、それに伴う破れや欠損などの重篤な物理的損傷につながる恐れがあります。

こうした紙に対する修理技術の一つとして、紙中の酸を中和し内部にアルカリ・バッファー(※3)を残すための「脱酸性化処置」があります。pH値は、その化学的損傷度合いと、脱酸性化処置が問題なく、また、万遍なく行われたかを見るための指標として計測されます。pH値と、中和後のアルカリ・バッファー量とは全く別のものではあるものの、劣化度合いを測るためのいくつかある指標の中で、紙の保存性と密接につながっているといえます。

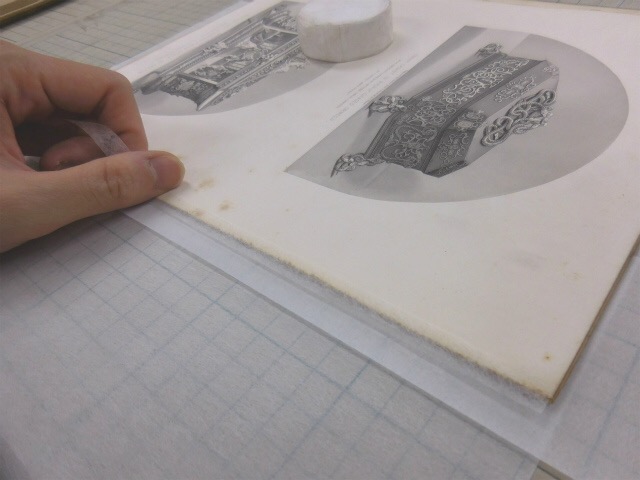

pHは、元々液体の水や水溶性の液体の酸性やアルカリ性を示す指標ですが、固体である紙にはそのままでは適用できません。厳密に紙のpHを測るときは、細かくカットした紙片を水の中に入れて、しばらく置いてから電極式のpH計測器で測定(JIS P 8133 1)しますが、この方法はいわゆる破壊的なサンプリング・テストになるので、修理の工程で行われることはほぼありません。代わりに使用されるのが「pHストリップ」です。これは、指示薬が塗布されている面をわずかな水分で濡らし、紙の表面と接触させ、その変色具合でpHを測定するという方法で、弊社ではメルク社のpHストリップを使用しています。

この方法で計測するのは紙の表面pHなので、厚みがあるものや、水の浸透性がよくない紙の内部のpHを測ることはできません。ただし、裏まで水が抜けるような紙質であればかなり正確に測定できます。

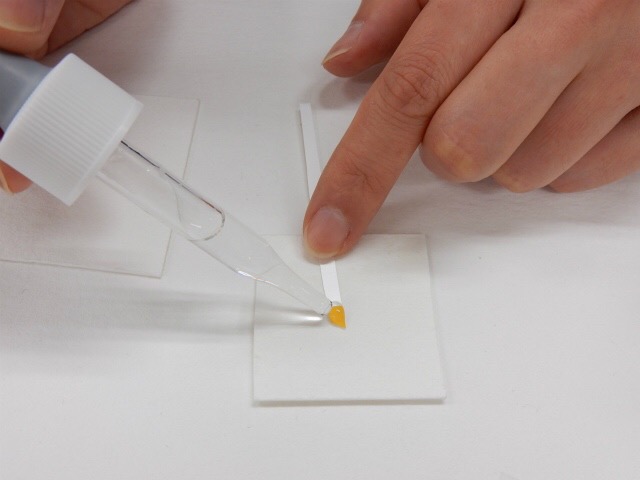

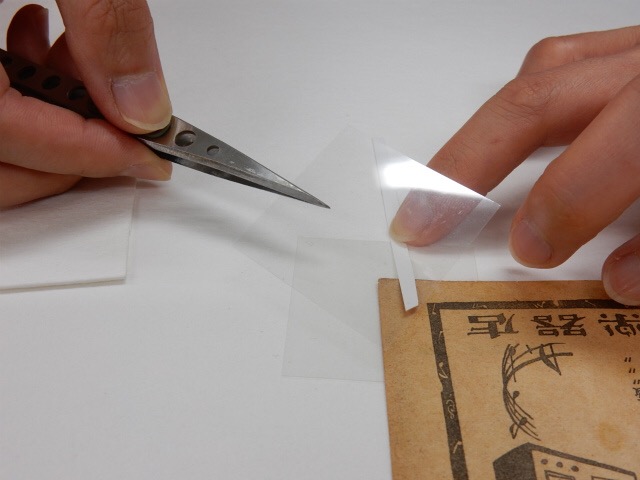

pHストリップの指示薬は水に濡れても色移りすることはありませんが、あまり水分が多いと、計測する紙の方がヨレたり、輪染みといわれる円形のシミを作ってしまうことがあります。pH測定もスポット・テスト同様、接触させる面をなるべく最小限に留めるために、例えば指示薬部分を半分に切って使用したり、計測後はすぐにろ紙を当ててしっかりと水分を取り除いたり、もちろん、水に滲むようなインクや色材の箇所では行わないなど、事前の準備を整えて行います。

[測り方]

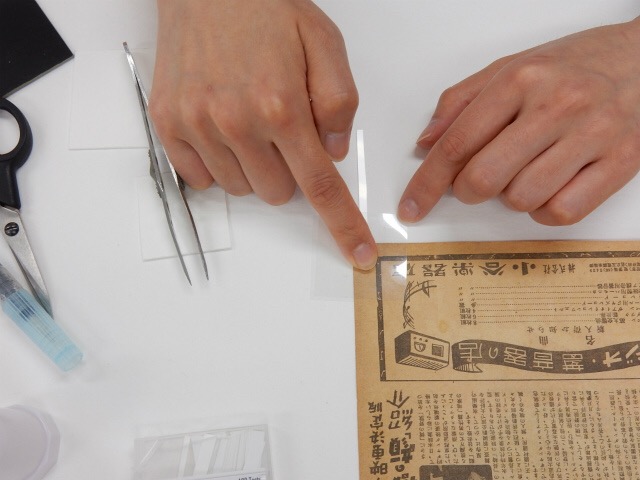

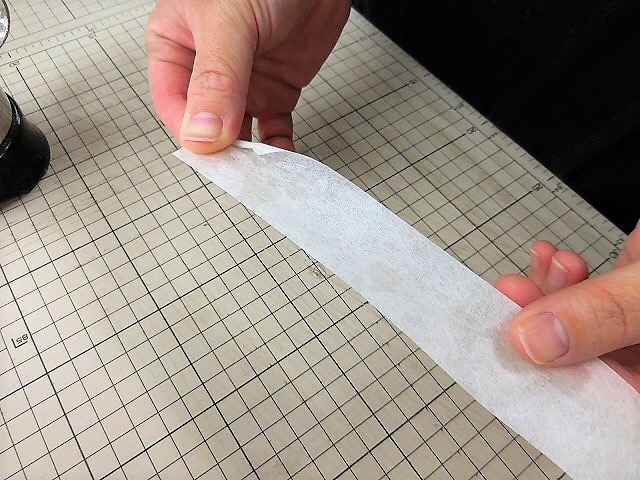

①pHストリップを縦半分に切り、指示薬の部分も半分くらいにカットする。ポリエステルフィルムなどの小片を、計測する紙の下に敷く。

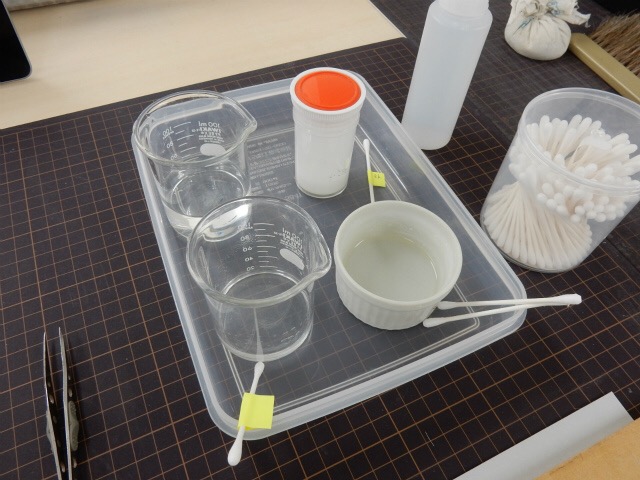

②蒸留水(脱イオン水であること)で、pHストリップの指示薬のついた面を湿らせる。浸したり、スポイトなどで滴下する。余分な水分はろ紙に吸い取らせる。

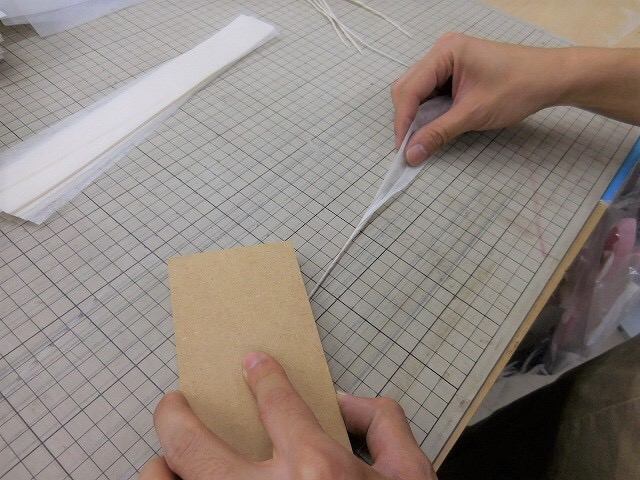

③指示薬の面を紙表面にあてて、上からもう一枚のフィルムで挟みマリネする。指で軽く押さえたり、ごく軽い重しを載せる。

④1分ほど経ったらストリップを外して、変色具合をカラーチャートと比較しpH値を確認する。

※1 pH:「水素イオン濃度指数」のこと。0~14までの数値によって水溶液の酸性またはアルカリ性の程度を表す。水溶液中のイオン化した水素イオン(H+)と、対極する水酸化物イオン(OH-)が同量存在するときが中性(pH7)、水素イオン濃度が上回ると酸性、逆に水酸化物イオンが多いとアルカリ性を示す。pはポテンシャル(potential)、Hは水素(Hydrogen)。

※2 酸性紙問題:紙の製造過程において、サイズ剤(にじみ止め)である「ロジン(松ヤニ)」の定着剤として、「硫酸アルミニウム(硫酸バンド)」が、19世紀後半から1980年代にかけて生産された紙に用いられた。硫酸アルミニウムと紙中の水分が反応することで強い硫酸が生成され、これが触媒となって紙のセルロースを加水分解し破断させる。さらに、硫酸の脱水作用により、潤滑油のような役割を担っている紙中の水分が奪われ、繊維の角質化が起こり紙が脆くなる。製造から50年足らずで紙力が極端に落ちてしまう資料が図書館やアーカイブズに大量に所蔵されていることが世界的な問題となり、これを契機に、中性紙の国際規格制定へとつながった。

※3 アルカリ・バッファー:紙中や大気中の酸性物質による劣化を予防するために紙に保持させるアルカリ残留物。ISO9706:1994 Paper for documents Requirements for permanence(永く残る紙)で定めている長期保存用紙の場合、「乾燥重量比で2%の炭酸カルシウム相当量を含んでいること」とされるが、文書や書籍の紙として長期に置かれ、かつ、すでに酸性化した紙に対して行う中和後のバッファー付与で、これだけの量を残留させることは難しい。

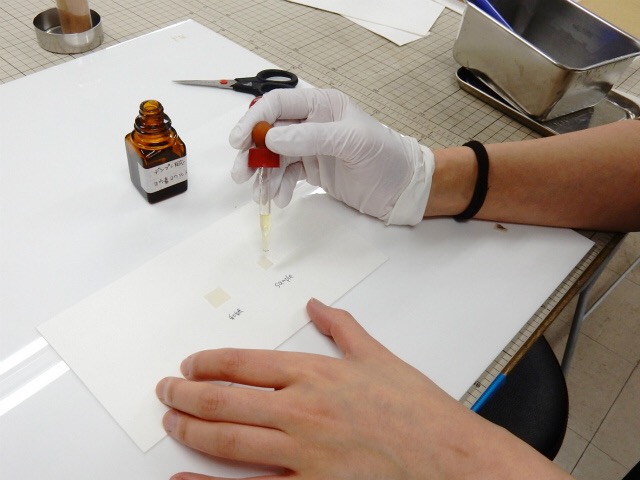

2019年2月20日(水)修理前に行うスポット・ テストとサンプリング・ テストとは?

修理にとりかかる前に行う作業として、カルテの作成、状態撮影、さらにスポットテストとpH測定があります。このうちスポット・テストは大別すると2種類に分けられ、目的がそれぞれ異なります。

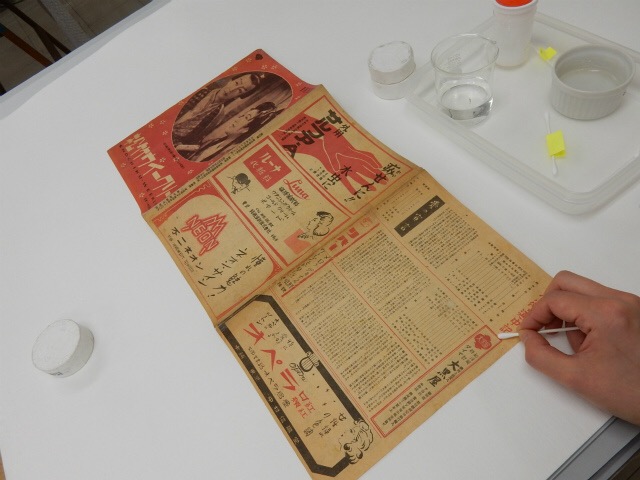

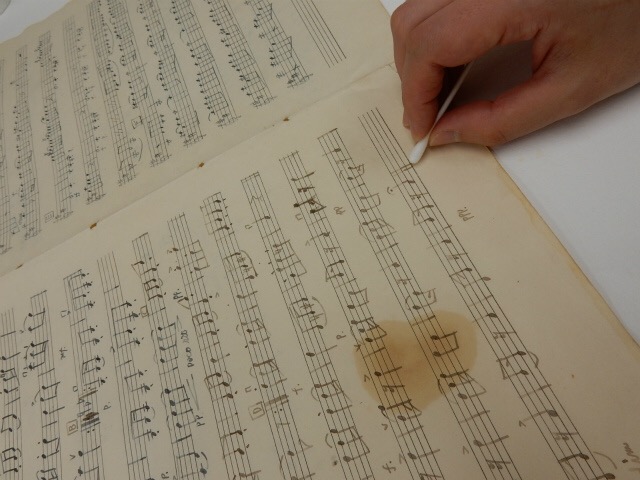

まず一つは、資料の基材となる紙やイメージ材料に対して、スポット(点)状に試薬を接触させて行うテストです。このテストでは、処置に使用する水溶液や溶剤に対し、修理対象となる紙やインクがどのような反応を示すかを見ています。例えば水に「滲むか滲まないか」だけでなく、その程度や感度、脆弱性をみることで、想定する処置をより具体的にシミュレーションすることが可能となり、場合によってはこの段階で処置方法を再考し、より効果的な手法に転換できることもあります。簡便さ、速さが利点ではありますが、試薬を接触させることで見た目を変えることがないよう、テスト範囲は最小限に留める必要があります。一紙面の中でもどの箇所で行うべきかは慎重に判断しなければなりません。

もう一つは、本紙から落ちた微細な破片や、資料を構成する付属材料(粘・接着剤など)に対して試薬を用いて行うサンプリング・ テストです。反応をみるためのスポット・テストとは異なり、本紙や付属材料に含まれる物質を識別するために行います。精密な検査を求める場合はより専門的な分析機器が必要になりますが、修理の方向性を見定めたい時には短時間かつ目視で分かりやすく判別することが可能です。例えば試薬の一つにデンプンを検出する「よう素よう化カリウム溶液」があります。これは、過去の補修時にデンプン糊が使用されたことが分かれば、その補修紙を除去する際、デンプン糊の接着力を緩ませるために水を用いた水性処置は効果的で安全性が高いという判断ができます。

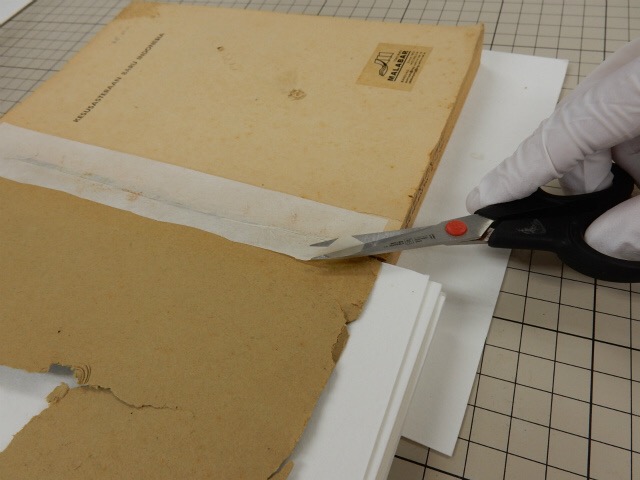

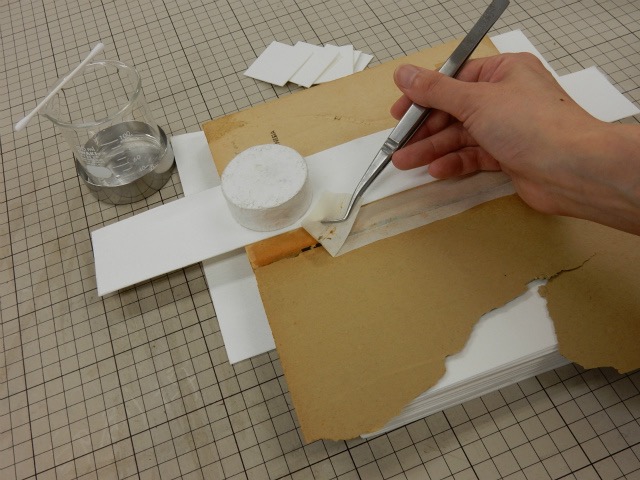

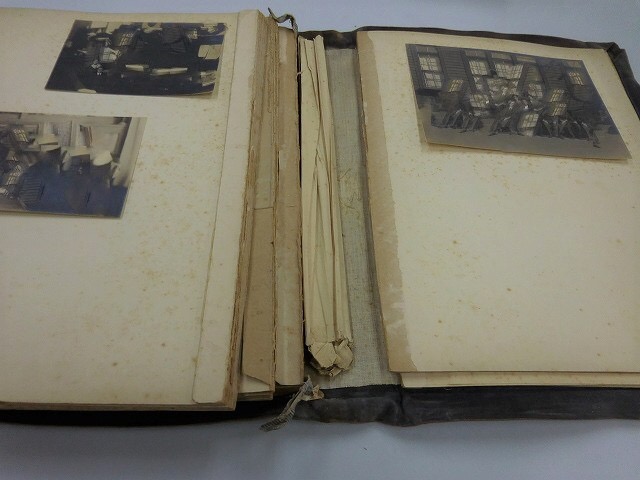

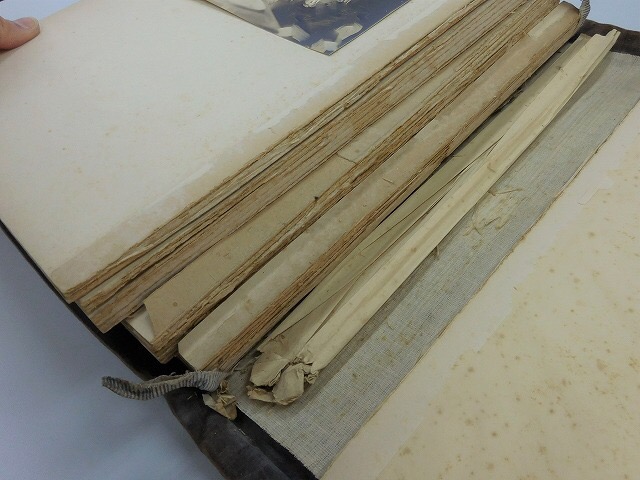

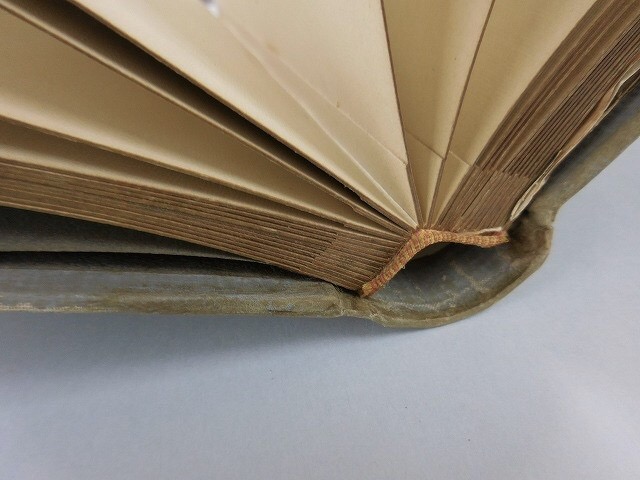

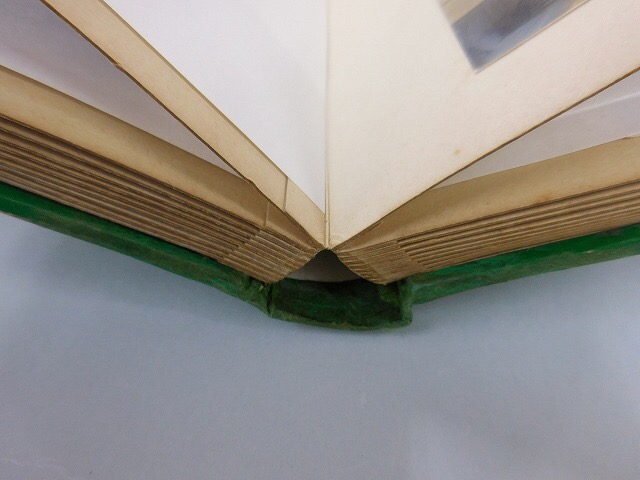

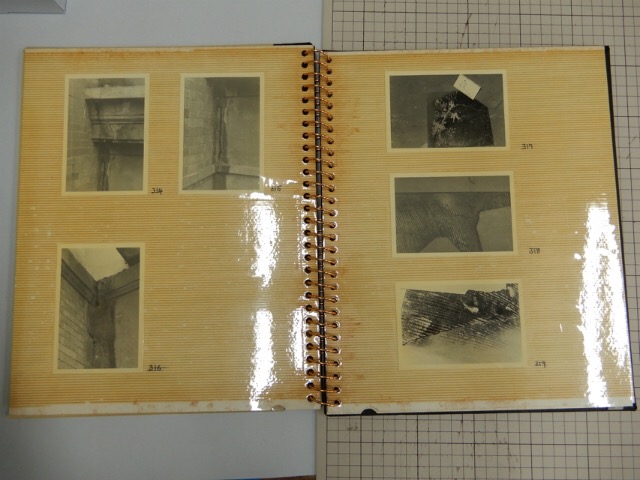

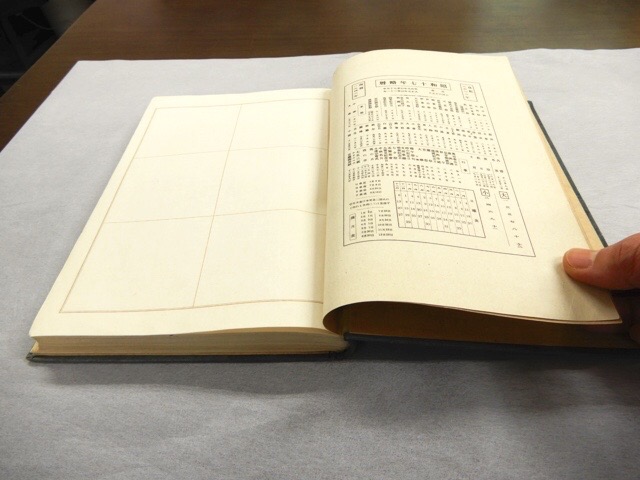

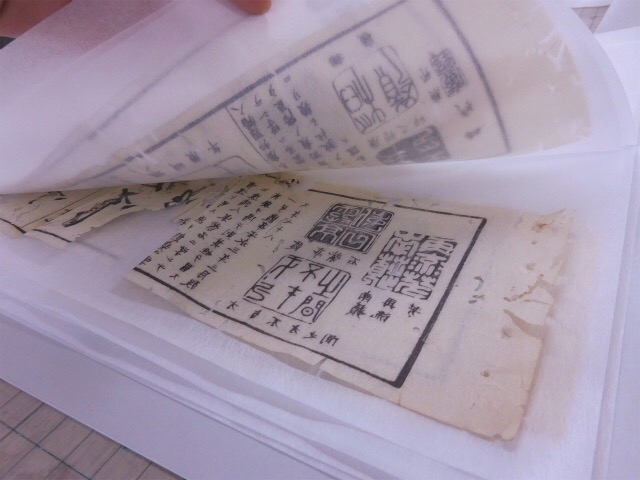

2019年1月16日(水)厚い台紙の写真アルバムを修理する。

厚い本文台紙の端を接着剤で貼り合わせて冊子状にした写真アルバム。貼り付ける写真の紙の厚み分を、台紙の端をL字に折って作り、折ったところを隣りの台紙の端に貼り合わせている。

表紙が外れ、台紙の切れや剥がれが起きている。剥がれた台紙を貼り合わせたのち、背ごしらえして表紙と再接合する処置を行う。一般的な書籍の場合は見開いた際に背を支えるよう、和紙をしっかりと貼り重ねて背ごしらえを行うが、この形態の資料は台紙が厚く柔軟性がないため、厚い背ごしらえを行うと見開けなくなってしまう。そのため、和紙の他に薄くとも強度がある寒冷紗を背ごしらえに使い、柔軟な動きに対応できる背を作った。

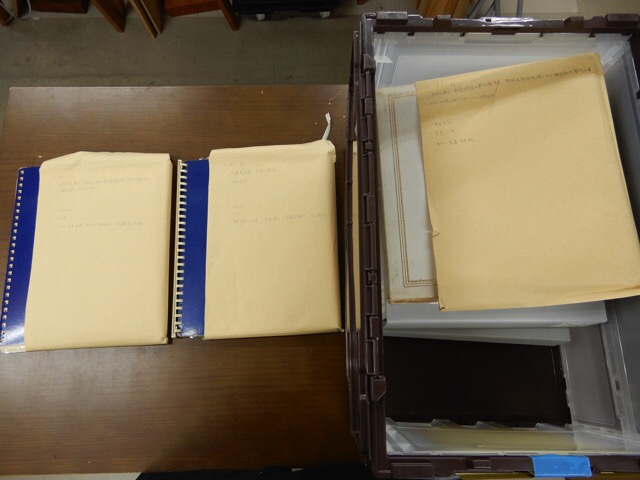

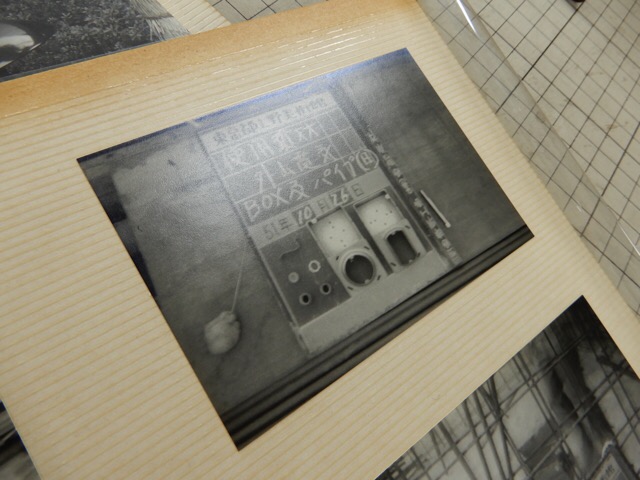

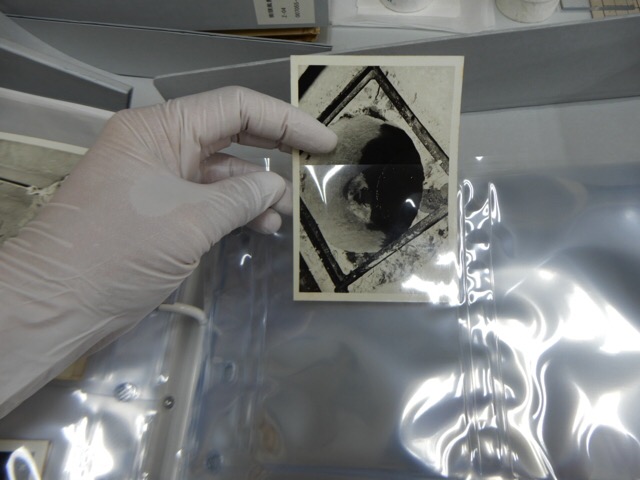

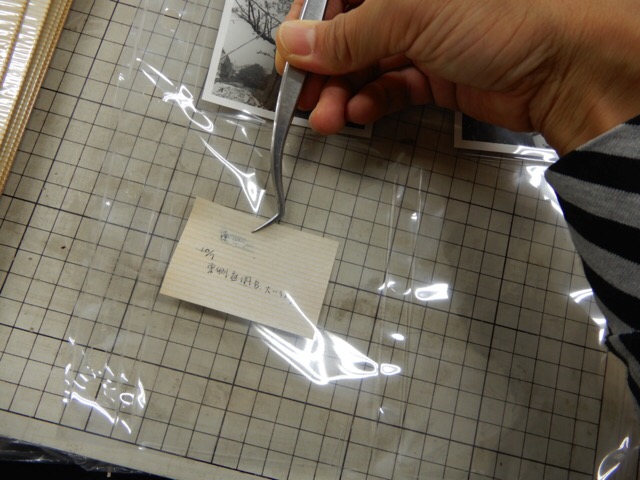

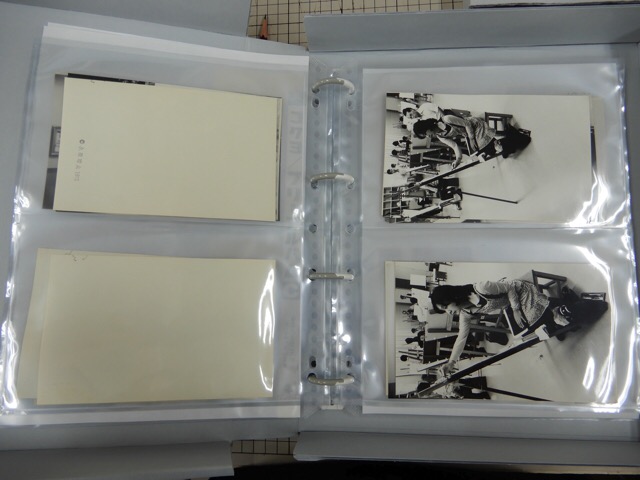

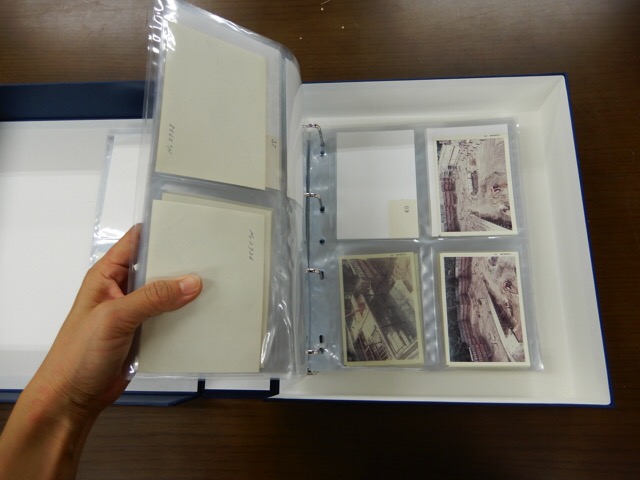

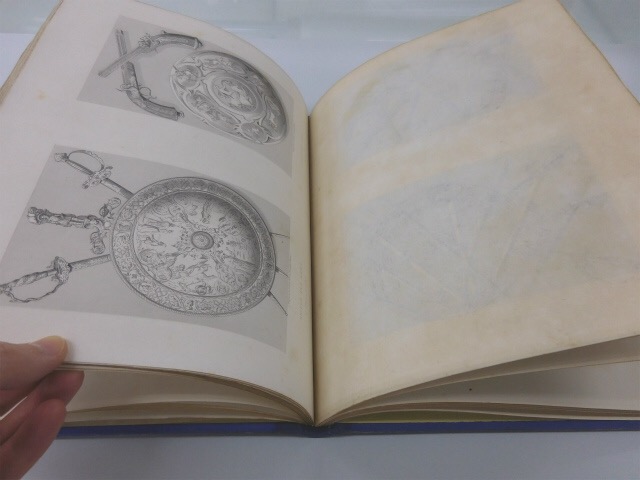

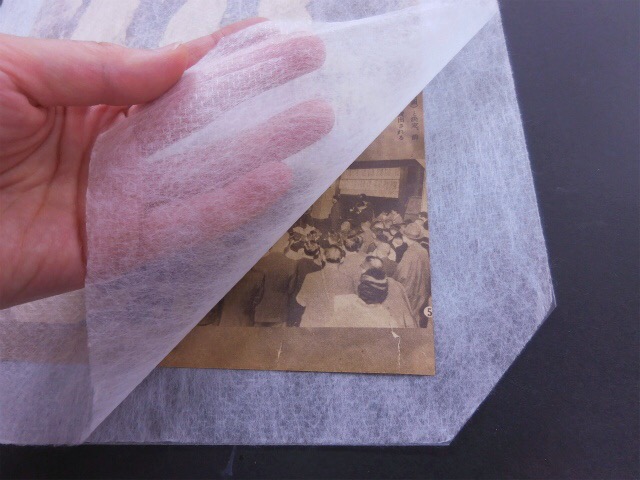

2018年12月5日(水)東京都美術館様のアルバム貼付写真6,650枚への保存手当てを承りました。

公益財団法人東京都歴史文化財団東京都美術館様より、アルバムに収められた写真や文書のアーカイブズ資料への長期保存手当てのご依頼を承りました。

▶︎対象資料:工事記録や展示記録などの写真資料

アルバム点数:73 冊

写真・文書点数:約 6,650 枚

資料サイズ:1cm 四方のキャプション~A4 まで様々

アルバムの台紙、粘着剤、粘着テープには、酸化・ 酸性化による変色が見受けられた。また、写真画像の周辺が銀鏡化しているものもあった。

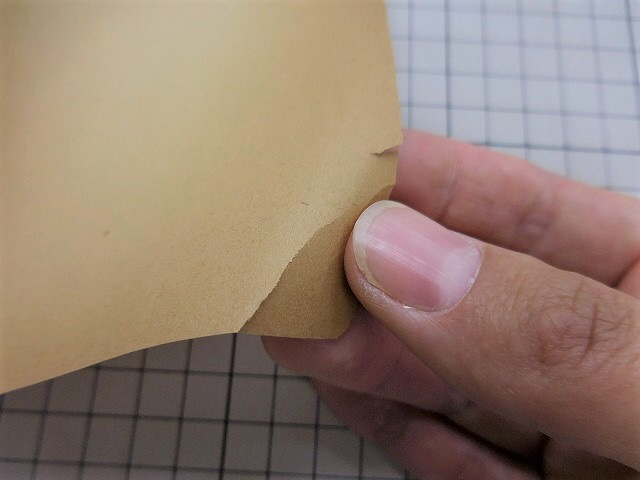

写真や文書を台紙から取り出すにあたり、スパチュラなどを用いて慎重に外した。写真の裏面に残った粘・ 接着剤は、ヤスリなどで取り除いた。台紙に直接書き込まれたキャプションは、中性紙に情報を出力した。処置を終えた資料は、サイズに応じたリフィルへ、オリジナルの並び順に入れた上で、リング・バインダー式保存容器に収めた。

サイズも形態も様々なアルバム 73 冊に収納されていた写真・文書資料が、14 箱の新規保存容器に収まったことで、書庫内の省スペース化にもなり、また容器が均一に揃ったことで、検索や閲覧の際も扱いやすくなったと、お客様から感想をいただきました。

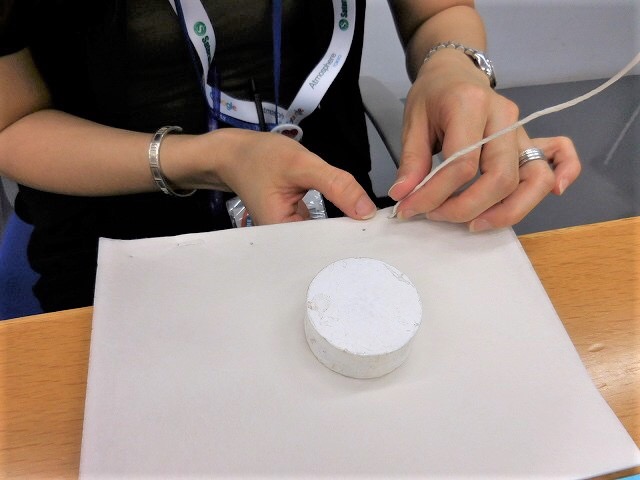

2018年10月24日(水)和装本の中綴じに用いる紙縒り(こより)をつくる。

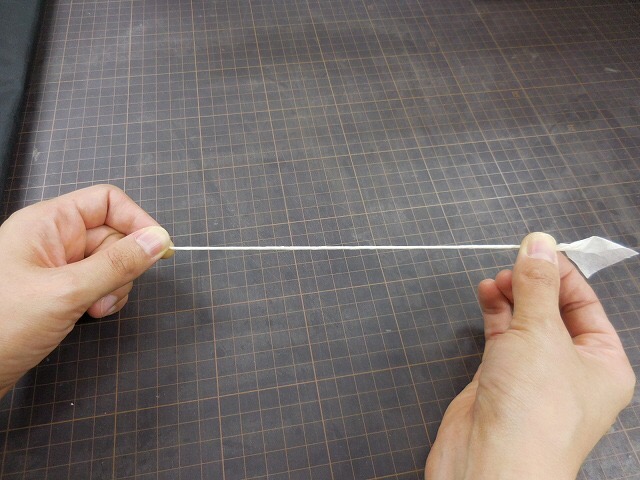

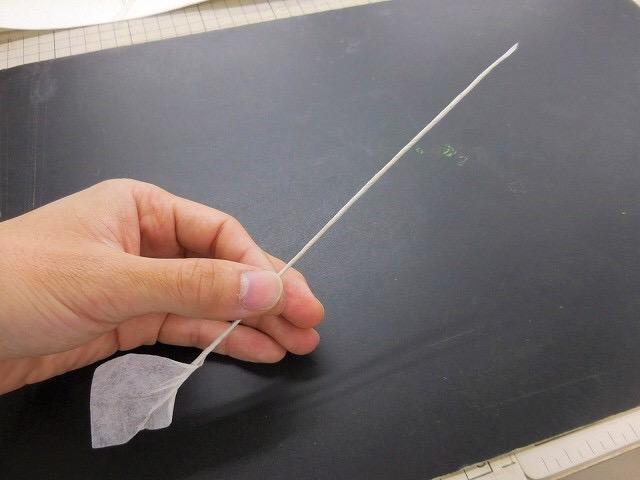

中綴じとは、表紙を綴じつけるまえに、本紙部分だけを紙縒り(こより)で綴じる作業です。和紙でできた紙縒りはやわらかさと強靭さを併せ持ち、綴じあがりの最後に叩いて潰すことで結び目がしっかりとしまり、表紙をつけた際もふくらみが目立ちません。

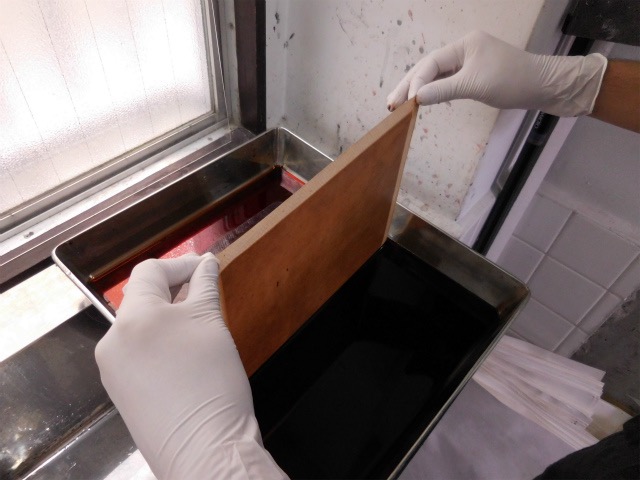

和装本の中綴じに使用する紙縒りは社内で1本1本手作りしていますが、指で縒って作るのは時間がかかる上、意外とコツのいる作業でもあります。しかし、身近に手頃な木の板があれば、どなたでも簡単に紙縒りを作ることができます。

長さ20~30㎝、幅3㎝程にカットした和紙を噴霧器で軽く湿らせた後、角を少し指で縒ってきっかけを作り、手に持った木の板を作業台にこすり合わせるように縒っていきます。最後に両端をピンと引っ張ってからよく乾燥させると、真っ直ぐでへたらないきれいな紙縒りが出来上がります。手で縒った紙縒りに比べて、少し固い仕上がりになりますが、早くて簡単、大量に作ることができます。

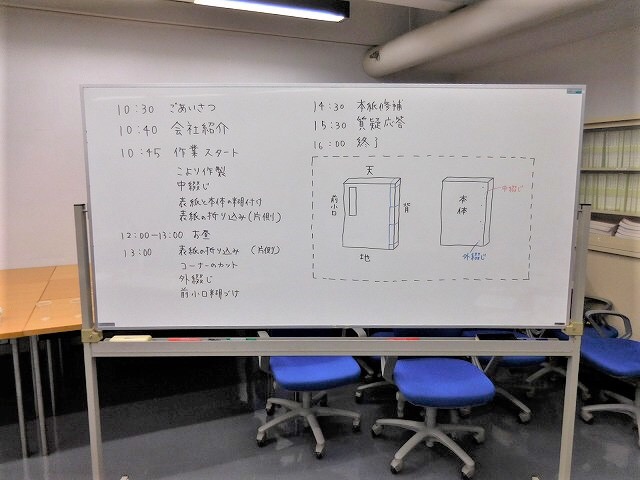

2018年10月10日(水)私立大学図書館協会の和漢古典籍研究分科会で補修実演講座を担当しました。

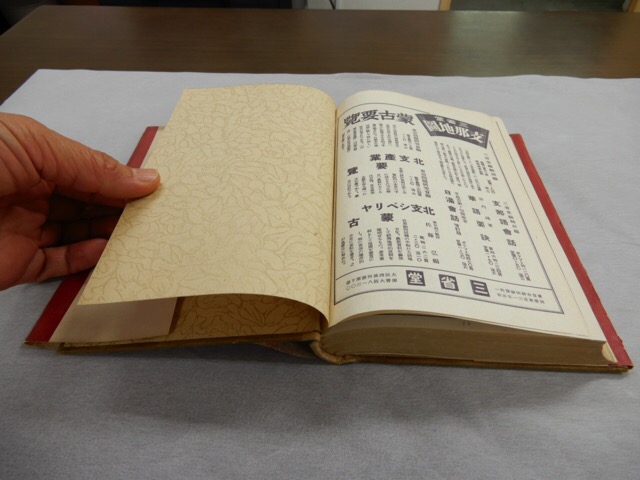

私立大学図書館協会の和漢古典籍研究分科会が主催する古典籍資料の補修実演講座が9月25日(火)に中央大学多摩キャンパスで行われ、弊社スタッフが講師を担当しました。

講座では和漢古典籍の製本の中でも一般的な四つ目和綴じを取り上げ、構造の解説から、サンプルを用いて本体の中綴じ、表紙掛け(表紙の折込み)、外綴じといった一連の工程を行い、1冊仕立てる実習を行いました。また、古典籍資料の損傷で一番多く見られる、虫損で傷んだ本紙の修補なども体験していただき、虫損資料の中でも優先して修理すべき状態のものの見分け方や、今後の利用に合わせて修補箇所を選定する方法なども合わせて解説しました。

最後の質疑応答では、参加者から自館での修理事例のお話や、修理検討中の資料についての質問など、具体的な内容が多く寄せられ、私共にとっても大変有意義な時間となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

2018年8月8日(水)粘着台紙に貼られた写真の剥離は、刃先を温めたペインティグナイフで。

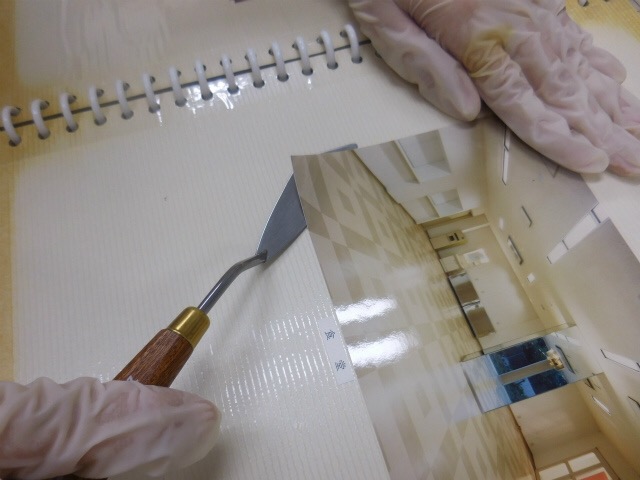

粘着テープや粘着台紙に貼られた写真などの剥離に使うペインティングナイフ。慎重に進めなければならない細かい作業に必須の手道具のひとつである。

ペインティングナイフは主に油彩画の制作に使用する小さなコテ状の道具で、柄部分と段違いに菱形等の形をした金属製の刃(ブレード)がつく。刃の部分は薄く柔軟で弾力があり、平らな面に押し当てると密着してしなやかに曲がるため、隙間に差し込み剥がす作業に適している。

粘着テープの除去、粘着台紙のアルバムに貼られた写真を剥がす処置などでは、刃をアイロンで温め、隙間に滑り込ませて熱で粘着剤を緩ませながら取り外す。特に写真の場合は、写真を折り曲げて傷つけないよう、しなやかさを生かして台紙に刃を沿わせながら分離してゆく。

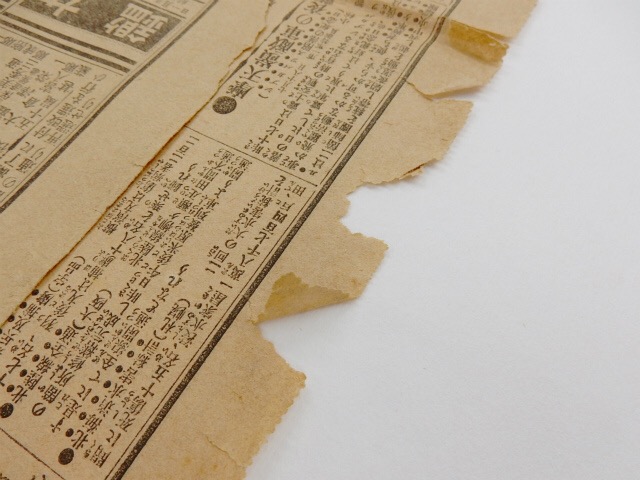

2018年7月18日(水)紙力が著しく低下したものの薄葉紙での裏打ちは、噴霧器での糊さしと不織布の補助で。

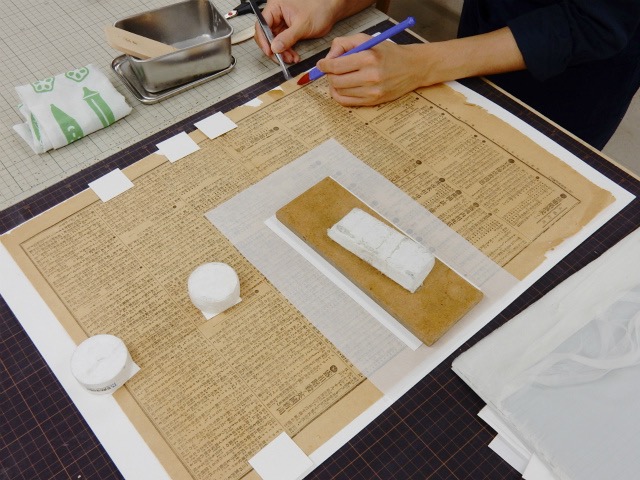

酸化・酸性化により、あるいは水損やカビで紙が「老け」(ふけ=紙の繊維化)て、紙力が著しく低下した本紙を、不安なく取り扱える状態にするためには、裏打ちによる紙力強化が有効です。ただし、そうした資料は水分を含むとさらに脆くなり、直接本紙に刷毛を当てるのも困難な場合があります。こういう場合にはスプレーによる裏打ちを採用しています。

まず、薄めたデンプン糊を噴霧器に入れて準備をします。不織布の上に本紙を置き、その上に極薄の和紙(3.6 g/m2)を被せて、上から糊を均一に噴霧し、不織布をかぶせた上から刷毛で撫でて裏打ちをします。

この方法は、必要最小限の水分と糊で裏打ちができ、不織布越しで刷毛を使用するため、本紙を傷める心配がなく、安全に行えます。また、本紙と和紙の接着が面状ではなく、点状での接着のため、硬くならず柔らかな仕上がりとなります。

※和紙の上から糊を噴霧し本紙と接着させるので、使用する和紙が厚いと糊が本紙まで浸透しません。このため、使用する和紙は3.6 g/m2 程度の極薄紙を使用します。ここでは裏打ちを紹介していますが、文字や画像などがある面への「表打ち」としても使います。

2018年5月9日(水)資料を洗浄する時の水の物性の変化を確認する計測機器。

修理作業では、毎回異なる性質の資料を扱うにあたり、処置結果を同じレベルにするための目安として、計測機器を用いて処置に使用する材料の物性の変化も測り、その値を参考にしながら処置を行います。特に資料の洗浄などの水性処置では、処置中の水のpH・TDS(総溶解固形分)・温度等の変化を測り、処置後の各種値の変化を確認します。

これまでは計測結果の表示画面と計測用の電極が一体になったハンディータイプの計測機を使用していましたが、新たに、河川などの水質検査用の電極投げ込みタイプを導入しました。手元の画面で数値の変化を確認しながらチェックシートの記入が行え、また、大きな洗浄槽の中でも計測機の水濡れを気にせず処置を行いながら数値が確認できるようになり、重宝しています。なお、4枚目の画像は処置中・処置後の洗浄液の色の変化を比較したもので、数値の確認と併せてこうした目視観察・記録も行っています。

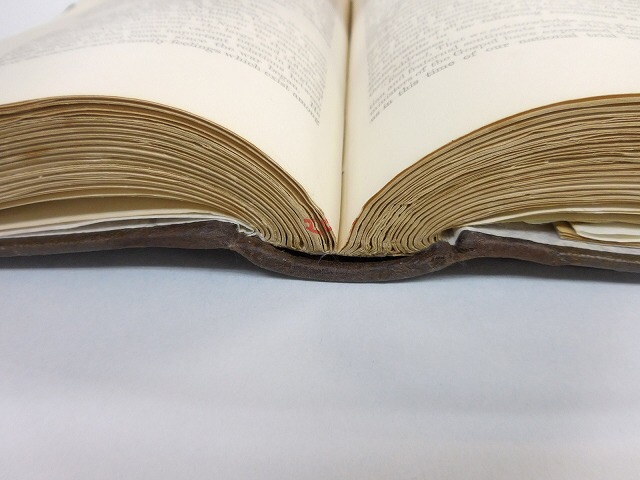

2018年4月19日(木) 北原白秋の晩年を記す籔田義雄の日記を修理し展示へ

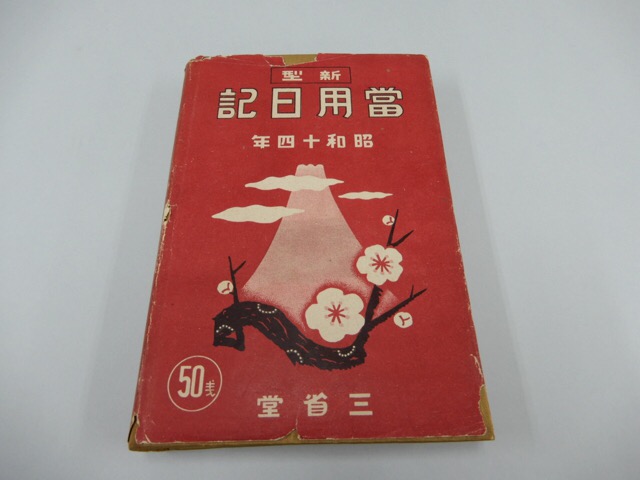

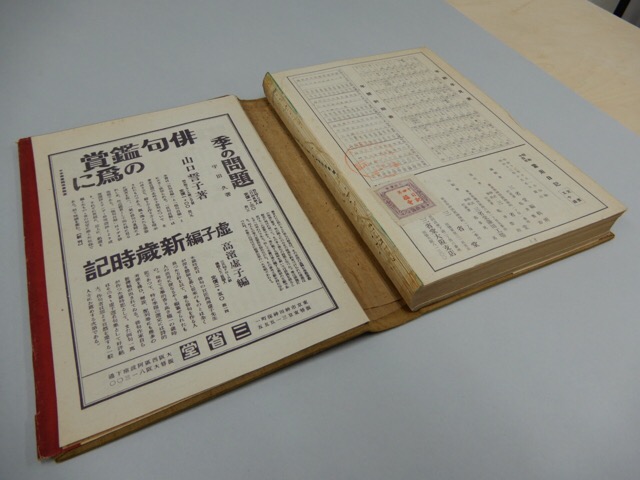

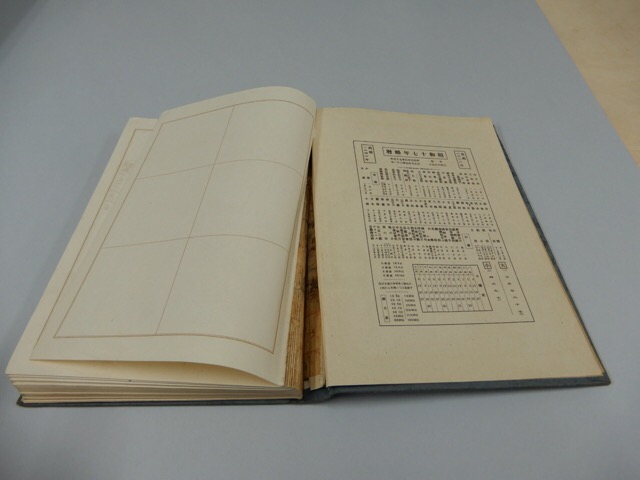

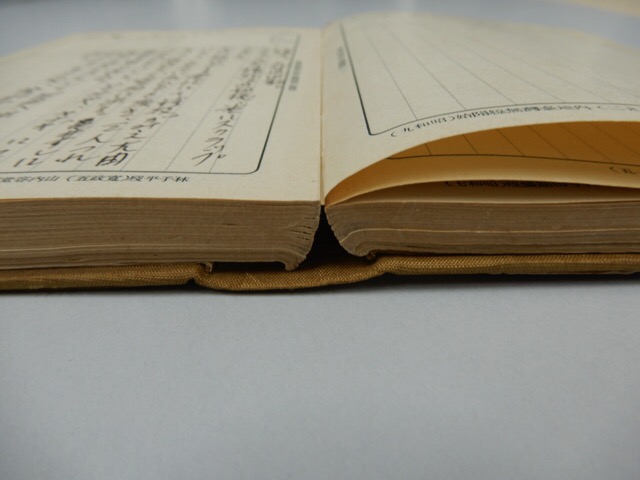

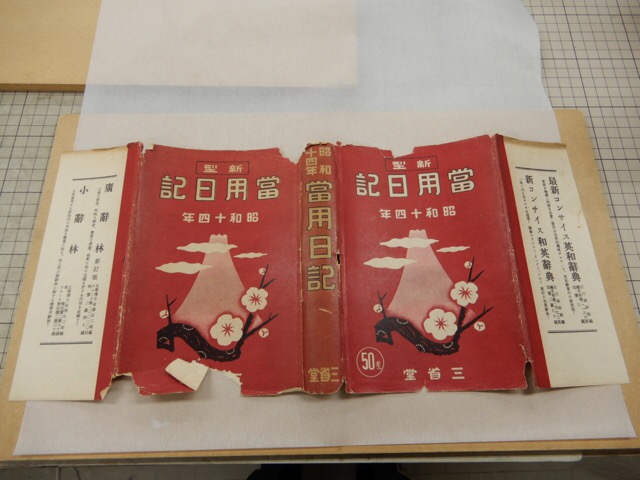

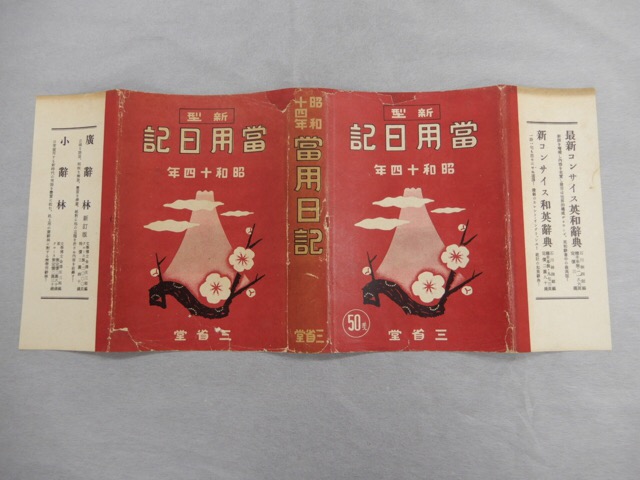

小田原市立図書館様より、昭和初期の日記帳2点の修理製本をご依頼頂きました。この日記帳は、北原白秋のお弟子さんで、秘書も務めた、詩人の籔田義雄(1902-1984)の昭和14年と昭和17年のもの。ともに、白秋の晩年の記録にあたります。4月21日(土)からの町田市民文学館ことばらんどの企画展「童謡誕生100年 童謡とわらべ唄 ー 北原白秋から藪田義雄へ 」に、昭和17年のものが展示されます。

処置としては、破れや欠損のあるブックジャケットへの修補と、外れたヒンジの修理を行いました。修補ではジャケットの色に染色した和紙とでんぷん糊で繕い、ヒンジの修理ではオリジナルの背ごしらえを除去し、新たに和紙や中性紙で背ごしらえを行いました。新しい背ごしらえにより背が支えられ、本体を開いた状態での展示にも、安全に対応できるようになりました。

2018年3月08日(木)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(3) ガス吸着シートの同封が開く新しい可能性

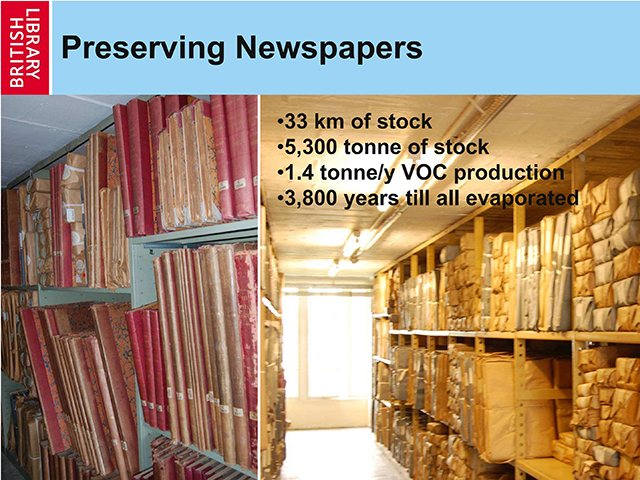

9. 大英図書館の新聞資料は年間1.4t の VOCs を出している

保管環境内の汚染ガス対策が紙資料の劣化を抑制することは古くから指摘されていたが、資料自体から発するガスを再び資料が吸着し劣化をもたらすことが広く注目されるようになったのは近年になってである。なかでも英国図書館が2009年に発表した「新聞資料の保管庫内の新聞から発生するガス」の問題は、明快な数値で示したこともあってか、同種の資料を持つ機関に衝撃を与えた。曰く、英国図書館の新聞資料を並べると、棚長は33km、重量は5,300t、そこから発生するガス(VOCs 揮発性有機化合物)は年間 1,4t、放散させ消滅するのには3,800年かかる(画像①)。

フィルム・ エンキャプシュレーションでは、この書庫内のような大きな環境と同じことがフィルムの間で生じていることになる。しかも、放散しない密閉環境では、酸性ガスは凝縮されて強い酸になる。これを除去するにはどうすれば良いのか?

10. フランスの研究機関CRCDG、ガス吸着シート MicroChamber®︎と同封で抑制効果

酸性紙をエンキャプシュレーションをする際に、Shahaniが実証したように、フィルム内で発生するガスをアルカリ性の本文紙が吸着するならば、吸着性能のより高いものを採用すれば、劣化抑制効果は一層高くなるのではないか?

これに取り組んだのがフランスの国立紙資料保存研究センター( CRCDG: Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques) のFloréal Danielらの研究チームである。Daniel らは、汚染ガスを吸着する MicroChamber®︎に着目した。

MicroChamber®︎は 米Conservation Resources International が1992年に製品化したもので、大気中の亜硫酸化物や窒素酸化物などを吸着して、紙焼き写真や文書の変色を抑制できる新しい素材として注目された。ガス吸着材としては活性炭が一般には知られているが、MicroChamber®︎は微細なゼオライト粉の持つ分子ふるい機能(molecular sieve)を紙に担持させたものだ。これまでの吸着材の100倍以上のガス吸着力を持つとされる。MicroChamber®︎は文化財の保存のための革新的な材料として用途開拓が進み、美術館・ 博物館むけの板材 ArtCare®︎もその後開発されたことで、世界的に市場が広がった。

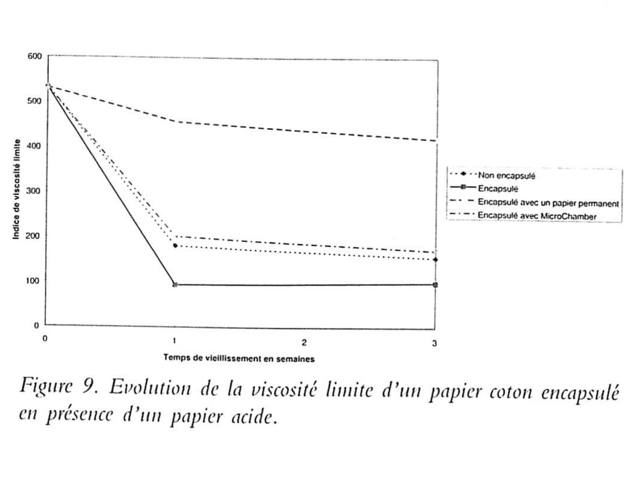

Daniel らはまず、Shahani が採用したアルカリ性の本文紙とMicroChamber®︎シートの吸着性能を比較して後者の圧倒的な優位と、フィルムのガスバリア性により外部からの汚染ガスの侵食が無いことを確認し、4種類の紙(ろ紙=コットン紙、酸性紙、弱アルカリ性本文紙、MicroChamber®シート)を亜硫酸化物と窒素酸化物を含む環境下に晒したのち、これをエンキャプシュレーション処置をし、強制劣化後のそれぞれの紙のセルロース重合度の変化を見た。その結果、酸性紙は予想通り重合度の低下が著しいことを再確認した。また、密閉環境下では中性のコットン紙(ろ紙)も自ら発するガスによる劣化は免れないものの、MicroChamber®紙と同封したものは、重合度低下の抑制効果が確認された(画像② グラフ線上から、エンキャプしない元の紙、弱アルカリ性紙同封、MicroChamber®同封、同封なし)。さらにMicroChamber®シートは下敷きのかたちで接しておらずに近接していても、同様の結果が得られるという新しい知見を明らかにした。

11. 当社の現在の取り組み— 汚染ガス吸着シートGasQをエンキャプシュレーションに

当社は一枚ものの紙資料を安寧に保存・ 利用できる方法として、エンキャプシュレーション技術をいち早く導入した企業である。その後も、ここに紹介してきたような海外での研究の進展を怠りなく見守り、実用上問題ないと判断したものは積極的に取り入れてきた。また、エンキャプシュレーション処置をする酸性の資料については、水性および非水性の脱酸性化処置を封印前に行うことを必須としている。

ただ、酸性紙であっても、アルカリ性の炭酸カルシウムやマグネシウムを紙に与える脱酸性処置はしないという資料はある。資料に使われているインクなどのアルカリ耐性が不明で、その確認試験もインクなどを変色させるかもしれない場合だ。また設計図面などに多用されてきた青写真も、基材の紙の酸性度は高いが、アルカリ処置は画像面の変色をもたらすことから、御法度とされている。

こうした資料へのエンキャプシュレーションの適用を可能にするのが、MicroChamber®︎に代表されるガス吸着材の同封だ。当社では2012年に汚染ガス吸着シートGasQ®︎を開発・ 上市した。分子ふるい機能を持つゼオライトがセルロース内で高密度に結晶化しており、従来品のようなゼオライト粉体の脱落はなく、シート表面もザラつきがない。接触する資料への影響もPAT等で確認している。肝心の吸着力も、紙の劣化時に最も多く発生する酢酸を例にとると、当初100pm が60分後には1ppmにまで低減する。

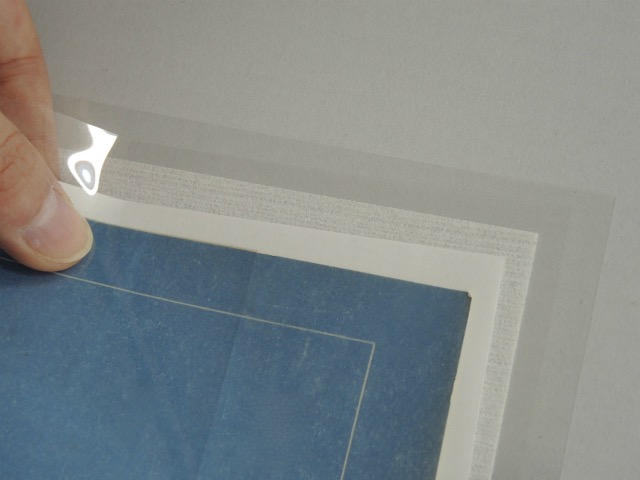

両製品とも現在、応用開拓に取り組んでいるが、その一つがエンキャプシュレーションへの導入(画像③〜⑥)である。これまでならば封印前の脱酸性化処置に躊躇するような資料へも下敷きとして適用できる。また、上述した Daniel らの研究が述べるように、資料に接しなくて近接していても効果があるならば、下敷きではなく、GasQをフレームのように資料を囲むかたちでエンキャプシュレーションすれば、両面に情報がある資料にも適用可能である。

12. エンドユーザー自らがエンキャプシュレーション処置ができる

もうひとつの応用の可能性が、エンドユーザー自らがエンキャプシュレーションする際のガス吸着材としての採用である。図書館やアーカイブズ、あるいは美術館・ 博物館が自ら実施したいと思っても、これまでは限界があった。脱酸性化処置ができる機関は限られているし、フィルムの端のシール法も、現在ではスタンダードな方法である高周波溶着機を導入するのは、予算やマンパワーの上で難しい。結局は、当社のような外部の業者に任せるしかなかった。

しかし、ガス吸着紙の同封という方法ならば、あらかじめ2辺(L字)、あるいは1辺だけをシールしてあるエンキャプシュレーション用フィルムを購入すれば、自館ですぐに着手できる。L字型なら他の2辺、1辺なら他の3辺は開封されているが、Shahani が指摘しているように、辺が開封しているか否かは関係なく、発生するガスはフィルムの間に行き渡るのだから、ガスを吸着するものと一緒に封印すれば良い。

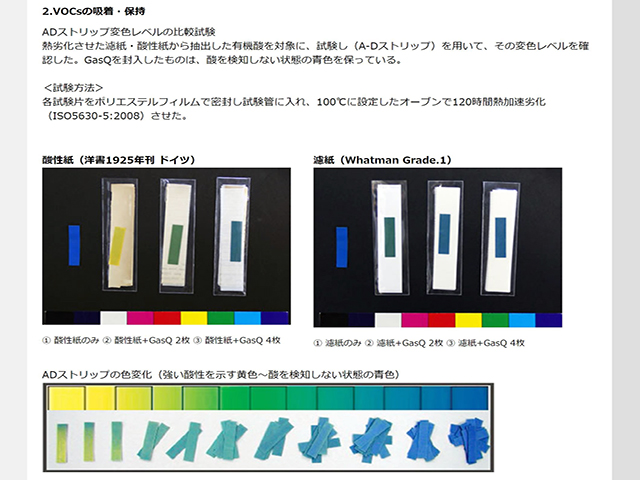

なお、画像⑦ は酸性の本文紙とろ紙とGasQと共にエンキャプシュレーションし、そのまま加速劣化させたもののフィルム内部の酸性度をAD(acid detective)ストリップで測ったものである。GasQの優れた性能がお解り頂けると思う。しかし、GasQ®︎は市場に出したばかりの製品であり、確かな基本性能とは別に、応用分野でのデータの蓄積はスタートしたばかりだ。当社では社内でできる簡易な試験とともに、外部の専門機関への委託試験も数多く行なっており、今後適時、その成果を発表し、お客様のより確かな信頼を得たいと考えている。

(終り)

関連情報

2018年2月28日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(2) 二枚のフィルム内に封じられた酸性ガスは劣化を加速させないのか?

5. 開発者の米議会図書館(LC)は「脱酸は必須」と。だが劣化の加速は?

酸性劣化した資料をそのままエンキャプシュレーション処置すると、滞留する酸により、劣化が加速するのではないか?

この疑念はマニュアル発表前から指摘されていた。LCのマニュアルでも「事前に脱酸処理することの必要性」、「資料の劣化速度に対する影響」という項目があり、前者については「もちろん然り」で、「非常に長期に現物を残したいというならば、封入する前に必ず脱酸して弱アルカリ化すべきである」。しかし後者の「資料の劣化速度」については、封印したものはわずかに耐折強度が低下するというデータもあれば、初期の耐折強度が低いものでは逆の結果になるといったデータもあった。

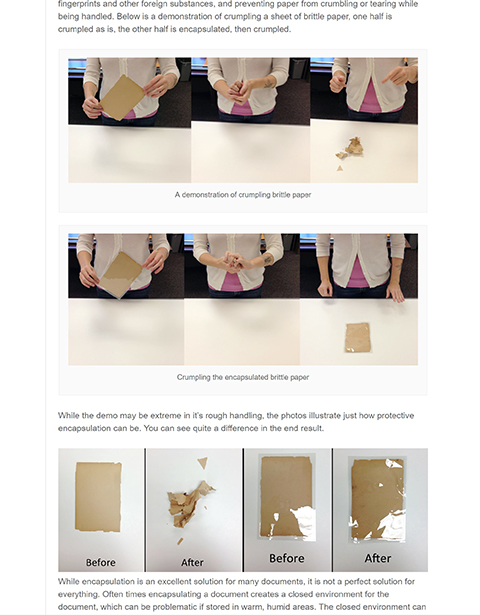

6. くしゃくしゃに潰す実験をすると— 資料の傷みは利用時にこそ注意

だが、封印した紙としない紙との比較は単純ではない。ラミネーション法もエンキャプシュレーション法もそもそも、剥き出しでは扱いに支障がある一枚ものの資料を傷めずに扱いやすくするのが眼目だ。例えば両者の資料としての利用時の損耗を考慮すると、封印した資料の方が、利用時の扱いによる物理的な強度への影響は、剥き出しの資料へのそれよりも、はるかに小さいだろう—マニュアルではそう説明している。

事実、エンキャプシュレーションしたものへの外側からの物理的な衝撃に対する保護力は驚異的だ。画像①はMiami University Library の Encapsulation の HP に掲載されているものだ。これは「くしゃくしゃに潰す実験」(A demonstration of crumpling brittle paper)と称されている。紙の端を1、2回折り曲げるだけで破断してしまうような極端に劣化した本文紙を封印し、これと封印していないものをくしゃくしゃに潰す。その結果はご覧の通り。封印しない本文紙は完全に破断してしまうが、封印したものは、破れこそ生じるが、破断してバラバラになることはない。ちなみに弊社での同様の実験でも同じであり、ほぼ元の形を保った本文紙、封を開けて取り出すことができた。

この物理的な強靭さの付与は、LCのマニュアルでも強調されているが、さらにこのマニュアルで重要な事は、酸性劣化で耐折強度が極端に低下したものへの脱酸処置は、悪い影響こそ無いが、ほとんど無駄という指摘だ。なぜならば脱酸処置は紙力を回復させるものでも付与するものでもなく、アルカリ物質を紙中に入れることで酸の侵食を抑え、劣化していてもなお残っている紙力を、現状以下にはさせない処置だからだ。

また、むき出しの状態での資料は、ガス状の汚染物質が保管環境中にあるとすれば、絶えず、しかも長期にそれらに晒されて吸着する。一方、エンキャプシュレーションされた資料は、ガス遮断性の高いフィルムによって、外部からの汚染ガスをシャットアウトできる。この影響の差は、実験室での劣化試験では比較検証できない。

7. LCの試験では、 やはり「封印したものは劣化が早い」と結論

とはいえ、LCの「事前に脱酸処理することの必要性」、「資料の劣化速度に対する影響」に関する説明は、十全に納得できるものではない。マニュアルは即、現場で導入できることを目的にされたためか、以上のような試験の内容の説明も結果データの提示も充分ではない。保存科学に携わる研究者にすれば不満の残るところだし、エンキャプシュレーション法を現場に導入した図書館やアーカイブズも、よりしっかりとした裏付けを待ち望んだのも当然だろう。

1995年にLCの保存科学者 C. Shahani が “Accelerated Aging of Paper: Can it Really Foretell the Permanence of Paper” を発表した。この論文は、それまで紙を対象に繰り返し行われてきた数々の強制劣化試験の妥当性(それらの試験結果は、紙が通常環境に長期に置かれた場合の寿命を正しく予測できるものなのか)を根本的に問い直し、「紙の未来予測」が可能な新しい試験法を開発することを目的としていた。この研究は、国際共同プロジェクトとして約10年を費やし行われた。経時劣化した本文紙を、この紙の組成どおりに、しかもこの紙を製紙したのと同じ製紙機を使って作り、両者を強制劣化して比較するという、これまでにない徹底したものだった。ここで開発・ 採用された強制劣化試験法は2008年にISO(国際標準機構)規格になった。この研究の一環として Shahani が行ったのが “Aging of Paper Sealed within Polyester Film”である。

Shahani は、紙の酸性劣化とそれによるガスの生成は非常に長期に渡って起こり、これはフィルム封印された内部でも同様で、しかも濃縮されて酸性度が上がった酸がセルロースの加水分解をもたらす触媒になり、紙の強度低下をもたらすとし、フィルム封印は劣化を加速させると結論した。そして、これを防ぐには、やはり事前の脱酸が不可欠とした。この結論は、新しい知見というよりも、当初から言われてきたことの根拠ある裏付けといえるだろうが、この論文で注目すべきは、酸性紙と一緒にアルカリ紙を封印した場合の劣化抑制効果である。

8. アルカリ紙を下敷きで同封すると劣化抑制が顕著に

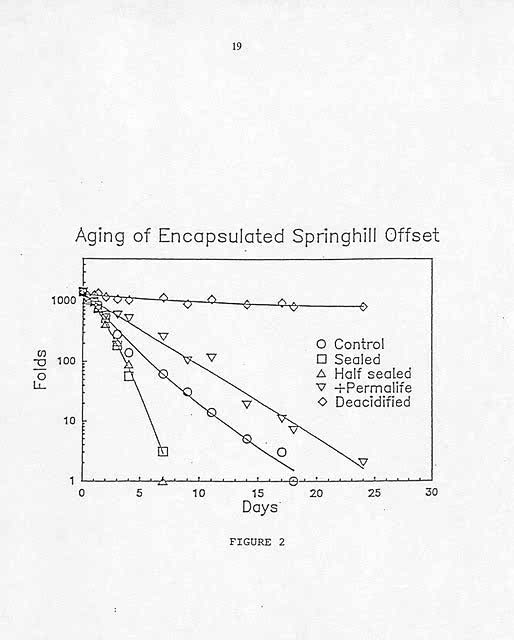

Shahani は、試験サンプルとして当時の書籍用本文紙として使われていた Splinghill Offset®️を選び、そのまま、脱酸処置したもの、そのままを四方シールしたもの、そのままを二方シールしたもの、そのまま+弱アルカリ性本文紙(Permalife®️)の4種のサンプルを90℃、RH50%で強制劣化し、封印したものは取り出し、最大25日間の耐折強度の変化を調べた。

結果は画像②の通りである。あらかじめ脱酸処置したもの(◇)は劣化抑制効果が高く、なにも処置をしない剥き出しの酸性紙そのまま(○)は18日間程度で劣化したが、酸性紙を封印したもの(□)は5日間程度で急速に劣化した。これらは予想の範囲であるが、注目すべきは、二方だけシールしたもの(△)の劣化は四方シールと同等、そして、アルカリ紙を同封したもの(▽)は 、脱酸処置したものには及ばないが、顕著な劣化抑制効果が認められた。

二方だけフィルムの端をシールする方法(L字エンキャプシュレーションと呼ばれる)は、他の二方の端は開いているのだから、ここから劣化ガスは抜けるのではと思われてきた。しかし Shahani によると、生成するガスは、四方、二方に関係なく、抜けないで全体に行き渡るという。

しかし、それ以上に、ある意味で朗報と言えるのは、アルカリ紙の下敷きを同封する抑制効果である。これは、ガス吸着性がより優れた下敷きの採用、そして水性の脱酸処置が不可能な資料、アルカリを直接付与すると影響が懸念される資料(例えば、設計図面などに使われる青写真 blueprint)へのエンキャプシュレーション法の適用の可能性を開いた。

(続く)

関連情報

2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在 ⑴ なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

1. それは70年代のアメリカ議会図書館から始まった

劣化して紙力が低下した一枚ものの紙資料を、透明なフィルムで挟み、フィルム周辺を閉じて資料を封印する。これがポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法(polyester film encapsulation)と呼ばれるものだ。1970年代後半にアメリカ議会図書館(LC: Library of Congress)により開発され、今なお盛んに用いられている資料保存技術である。

膨大な量の劣化した一枚ものの資料を所蔵するLCは、この技術を開発する以前までは、、ライニング法(lining)やラミネーション法(lamination)、すなわち薄葉紙や絹のガーゼでの、裏打ち(lining)や表打ち(lamination)、あるいはアセテートフィルムを資料の両面に熱で貼り付けるラミネーション法で対応していたが、熟練した職人技や専用設備が必要なことで、適用範囲は限られていた。

特に1930年代から、それまでの薄い絹のガーゼでの表打ち(silk lamination)に代わり、米国内や英国で多用されてきたアセテート・ フィルムによる両面ラミネーションは、1947年には、アメリカ独立宣言のためにトーマス・ ジェファーソンが書いたドラフト文書など極めて貴重なものにも適用されてきたのだが、この抜本的な見直しが急務とされた。セルロース・ アセテート・ フィルム自体の劣化と発生する酢酸の影響への懸念、全体の歪みの発生、熱で貼り付けたフィルムの剥離が難しいことなど、60年代になると、困難な問題が表面化してきたためだ。

当時、LCの修理と保存部門を牽引していた F. Pooleは1974年に”Current Lamination Policies of the Library of Congress.” として、 LCはそれまでの多用してきたアセテート・ フィルムによるラミネーション法を完全に放棄して、これに代わる新しい「紙の強化技術」としてポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の開発に取り組んでおり、近くその成果を明らかにできる、と告知した。

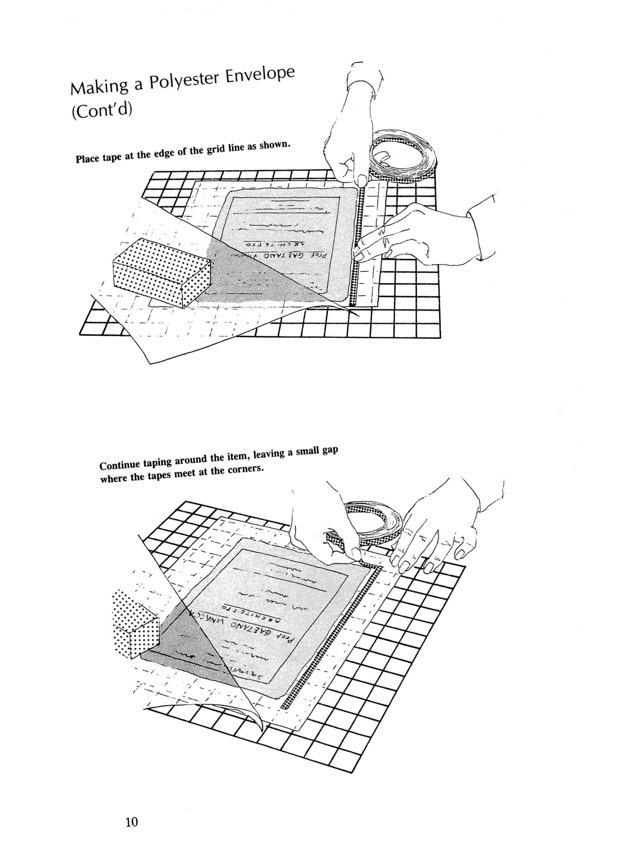

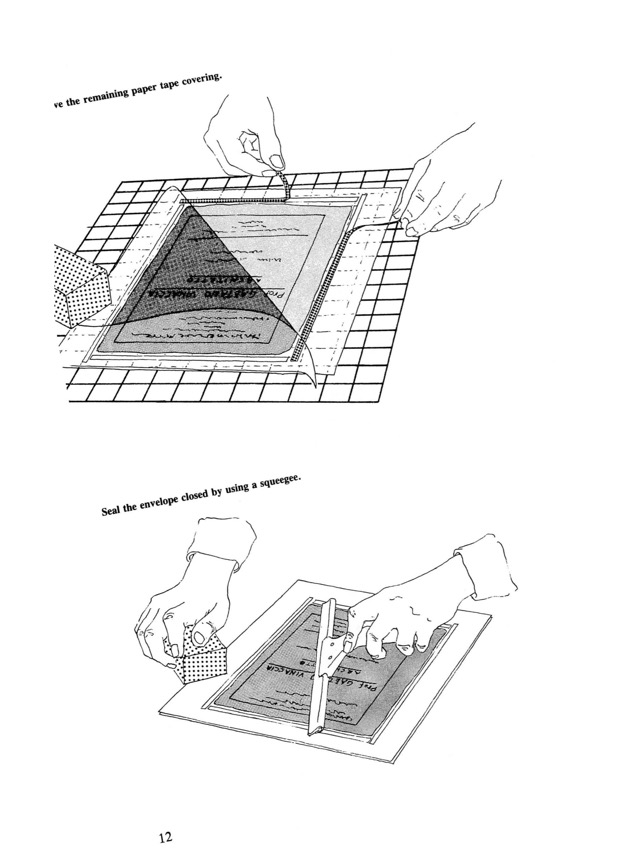

2. 議会図書館のマニュアルの刊行と啓蒙そして普及

そしてその言葉通り、LCのPreservation Officeは1980年に小冊子“POLYESTER FILM ENCAPSULATION” を出版した。特定の透明なフィルム(Dupont社のポリエステル・ フィルム Myler®︎)で資料を挟み、フィルムの四方を閉じるだけというこの技術は、従来法のような熟練者や専用設備を必要としない簡便さ、強靭なフィルムにより物理的な劣化の激しい資料の紙力を強化できる、もし利用時に不用意な扱いを受けたとしても資料を保護できる、透明なフィルム上から資料の両面にアクセスできる、広い範囲に広がっていない裂けや破れならば補修せずにそのまま封印できる等々の利点が評価された。また、方法のネックとされた周辺の封印を何でやるか、という問題も、品質の確認されたポリエステル・ フィルム製両面粘着テープ(3M社のScotch 415®︎)が推奨された。簡潔な説明と、解りやすいイラスト付きの30頁足らずのマニュアルの公表後は、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法が瞬く間に欧米の図書館やアーカイブスに普及していった。

非常に短期間にこの技術が各国の機関で採用された理由は、もうひとつある。可逆的(reversible)な技術であることだ。その背景には、これまで「修復」(restoration)という名の下に、元と寸分違わず復元できたという出来上がりの見栄えを優先させた処置への反省がある。その修復処置なるもの自体が原資料の持つ歴史的な価値を損傷していないのか、将来共に安定を保証できるような科学的なエヴィデンスのもとに、使用材料の選定も含め、行われているのか—。とりわけ、ある時点で適応された技術に後々問題があるとわかった場合に、資料を損傷せずに元の状態に戻せるかどうかという、可能な限りの「可逆性の保持」という条件は、資料保存技術を考える上でのポイントになった。この点で、フィルム・ エンキャプシュレーション法は、四方のフィルムの端をカットすれば元の資料をそのまま取り出せる。可逆性は100%保証されている。

3. 日本での紹介は80年代央、普及は酸性紙問題が後押し

この革新的な保存技術が日本に紹介されたのは1984年である。件のマニュアルの抄訳「ポリエステル・ フィルム封入法」として「ゆずり葉」(1984年9月号)に発表された。ただ、当時の日本では、「ひどい傷みの一枚ものの修理は和紙で裏打ち」が通念だったこと、ポリエステルという「化学」材料を、資料に直接触れるように使うことへの抵抗などが相まって、普及はしなかった。

しかし80年代末からの、いわゆる酸性紙問題への注目が後押しする形で、この新しい保存技術が注目されるようになった。特に酸性劣化した、あるいはしつつある近現代の一枚ものの紙資料、わけても比較的大きなサイズの地図や図面などの歴史資料の安寧な保存策として着目された。私どものような近現代紙資料の修理を事業のひとつとする業者も積極的に啓蒙と実践に努め、徐々に資料保存機関に受け入れてもらえるようになる(ちなみに私ども株式会社資料保存器材は日本で最初にポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーションを事業化した企業である)。日本の機関でも、東京都立図書館が館内に導入しており、また龍谷大学が貴重な古文書の長期保存法として採用したと報じられている。

4. 良いことづくめに見えるが、一番の問題は劣化ガスも封印されること

こうみるとポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法は「良いことづくめ」の保存技術に思えるかもしれないが、問題はある。紙とは比較にならない質量が付与されるから、元の資料の何倍も重くなる。基本的に平たい状態で保管せねばならずスペースを取る。資料の質感がわからなくなる—。ただ、こうした「問題」は、この技術を採用する限り、不可避的に伴うものなので、如何ともしがたい。

それよりも、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の最大の問題は、酸性資料の劣化に伴い発生するガスも一緒に封印してしまうことだ。ガスの遮断能力が著しく高いポリエステル・ フィルムは、保管環境などの外部から来る汚染ガスから資料を保護する。だが一方で、経時劣化に伴い資料内部から発生する酸性の揮発性ガス(VOCs)は内部に滞留する。それは資料に悪い影響を及ぼさないのか? しかもこの酸性ガスは逃げ場がないのだから、フィルムの間で凝縮され、紙の酸性劣化を加速しないのか?

(続く)

関連情報

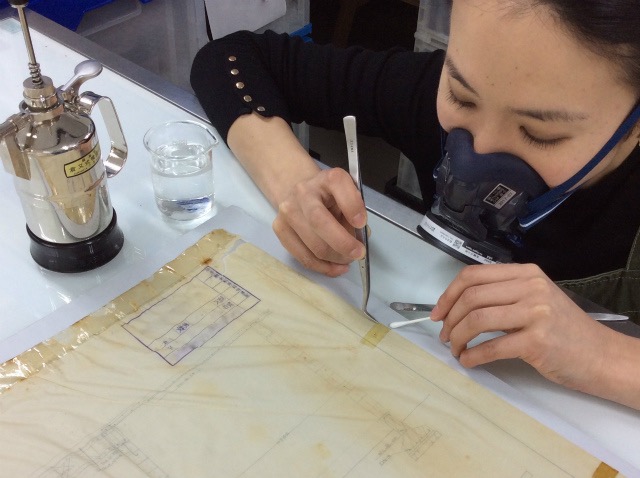

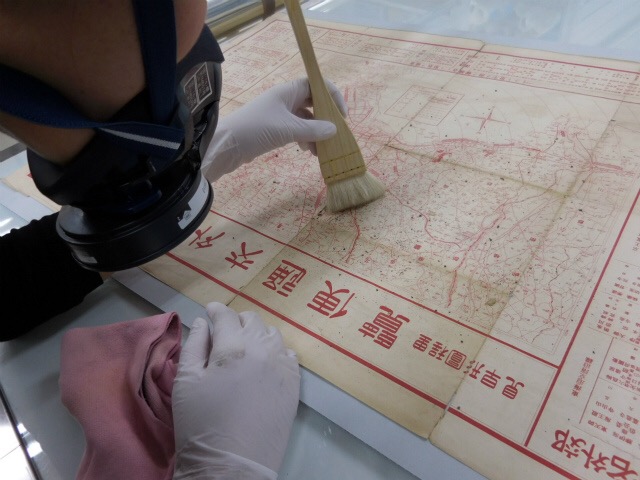

2018年2月7日(水)スタッフの健康を守るために、 有機溶剤などの化学物質、粉塵・ カビなどへの対策の一環として、防塵・ 防カビマスクを一新しました。

- 私たちの修理工房では、カビや微細な粉塵が付着した資料を至近距離で扱うことがよくありますが、それ以上に、有機溶剤を使用する場面も日常的にみられます。例えば、図書館などでもカビのクリーニング作業にエタノールを使用することがあるかと思いますが、これが危険有害性のある化学物質(640物質)の一つであることはご存知でしょうか。エタノールは使用量が少量であっても、急性中毒や、長期間の使用により体内に蓄積されることで臓器の障害や慢性中毒につながりかねません。アセトンやベンゼンなどのシンナー類ならばなおさらです。

また、汚れの付着した粉塵やカビをドライクリーニングする場合も、作業者がそれらを吸い込むことによる健康被害や、作業中の周囲への拡散にも気配りが必要です。

そこで私どもの工房では、作業者の健康を守るために防塵・ 防毒マスクを装着しています。溶剤を使う作業期間中ずっと顔に装着している重く息苦しいマスクは、繊細な手作業時の装備としては、その使用がつい億劫になりがちですが、2016年6月にリスクアセスメント対策の実施が義務化されたことは記憶にも新しく、溶剤を日常的に使用する私どもも、こうしたリスク対策も積極的に取り入れていかなければなりません。

今回はその対策の一つとして、従来品よりもより軽量で視界が制限されにくいタイプのマスクに装備を一新しました。カートリッジは防塵・防毒一体型のタイプで、処置に使用する有機溶剤に対応する十分な性能を持ちます。用途ごとのカートリッジの取り替えの手間も省け、これまでよりずっと使いやすくなりました。

関連情報

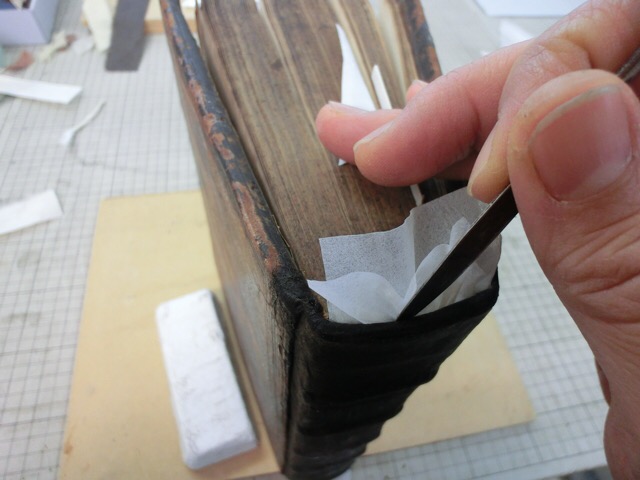

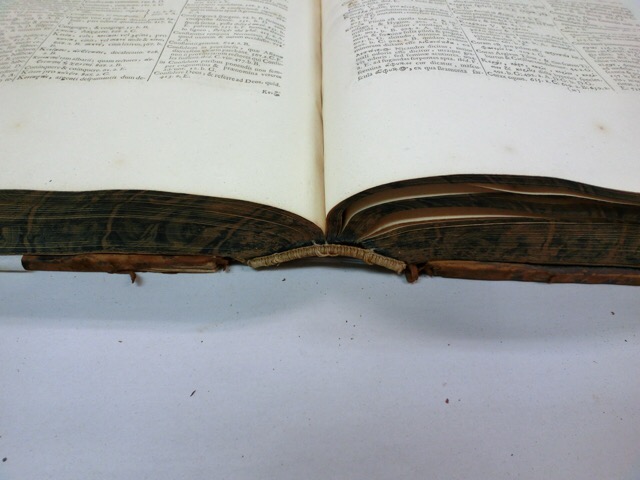

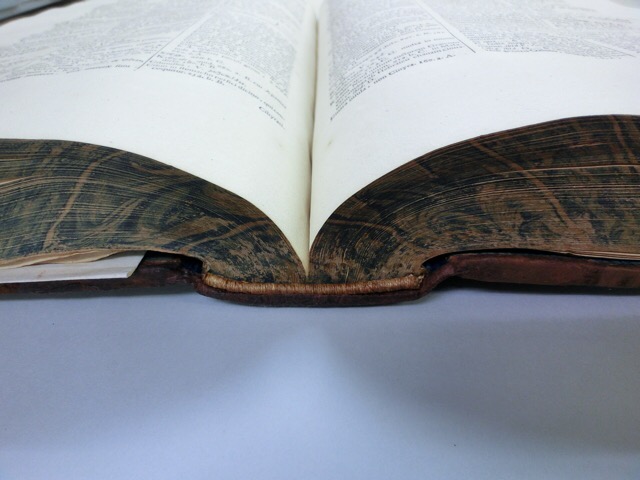

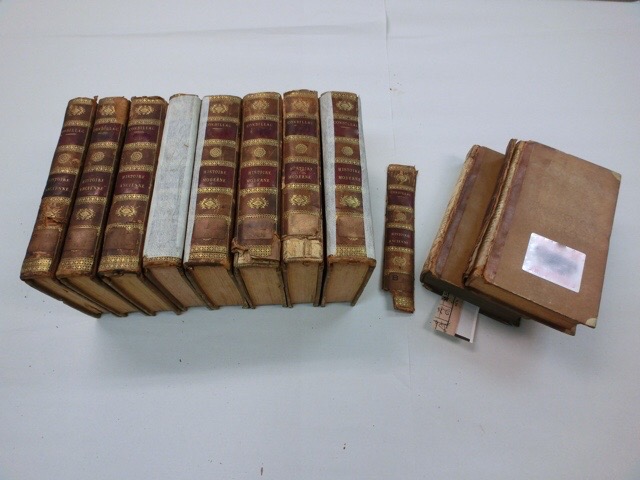

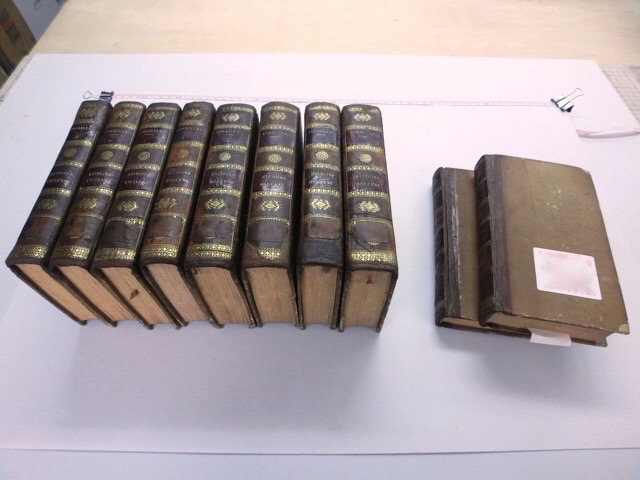

2018年1月10日(水)傷みやすい本の背の天地のヘッドキャップの修理

洋装本の背表紙天地に、庇(ひさし)のように被さるヘッドキャップ(headcap)と呼ばれる箇所の修理。ヘッドキャップは、表装の革をそのまま折り込んで作る場合と、革紐や糸やこより等を芯材として、これを表装材で本体の背と背表紙の間に巻き込んで作る場合とがある。芯材を巻き込む形は特に、本体と表紙と背表紙の接合の補強や、本の開閉に対する補強などの役割がある。

書棚から本を出す際の指掛けによるダメージや、出し入れの際の擦れ等により、ヘッドキャップが損傷あるいは欠損することが多い。処置としては、本の大きさや重量に適した素材や太さのヘッドキャップの芯材を用意し、オリジナルの表装材の色に馴染む色に染めた和紙にでんぷん糊を塗布して巻き込む。強度も必要だが、本の開閉に合わせて動く柔軟性も必要なため、糊の加減や和紙の巻き込み加減など、注意する点が多い。

関連情報

メトロポリタン美術館「壊れやすいヘッドキャップと蔵書の扱い方」

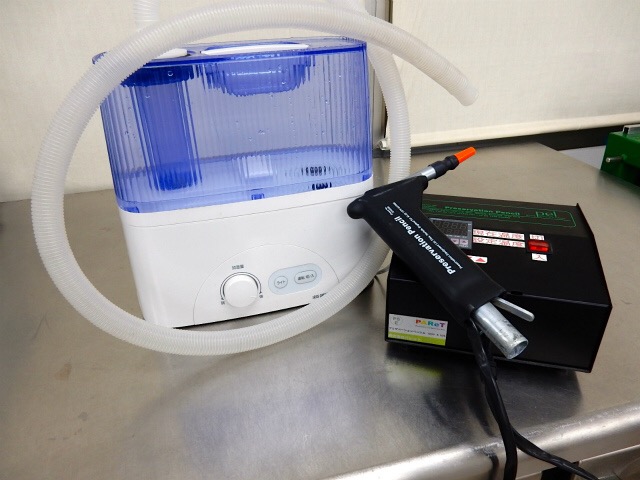

2017年11月15日(水) 修理工房で使う2種類の加湿器

修理工房内で使用する加湿器は2種類あります。乾燥しやすくなるこれからの季節、紙や革が反ったり丸まったりするのを防ぐため、室内の湿度調整用に気化式の加湿器を導入しています。これとは別に、修理作業に用いるのは超音波加湿器です。超音波振動で発生するミストによって、資料に対してゆっくり穏やかに水分を与えることが可能となります。例えば、トレーシングペーパーの様に水分に敏感な素材のフラットニング処置などで使用されています。

関連情報

2016年8月3日(水) 無酸素パック「モルデナイベ」は工房でも加湿や修理用の材料の保管などに活用しています。

2017年10月18日(水)接着剤で無線綴じされた図録を折丁仕立てに作り直し、きれいに見開くように再製本する。

無線綴じされた図録。本紙の背を断裁し、それぞれのページを一枚ものにして束ね、背側の端を接着剤で固めて製本されている。経年により接着剤が劣化し、本紙は一枚ずつバラバラの状態に外れている。本紙が厚く柔軟でないため、そのまま糸で平綴じで修理を行うと見開きが悪くなり、紙への負荷もかかる。

断裁された本紙の背を短冊状の和紙でつなぎあわせて折丁の背を作り直した後、折丁を組み合わせた括を作り、糸で綴じ合わせてゆく(かがり綴じ)。手間のかかる工程であるが、これにより、のど元まできれいに見開ける仕上がりになる。

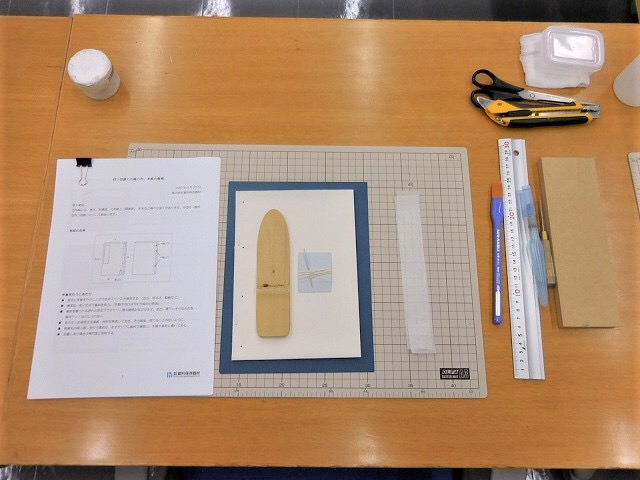

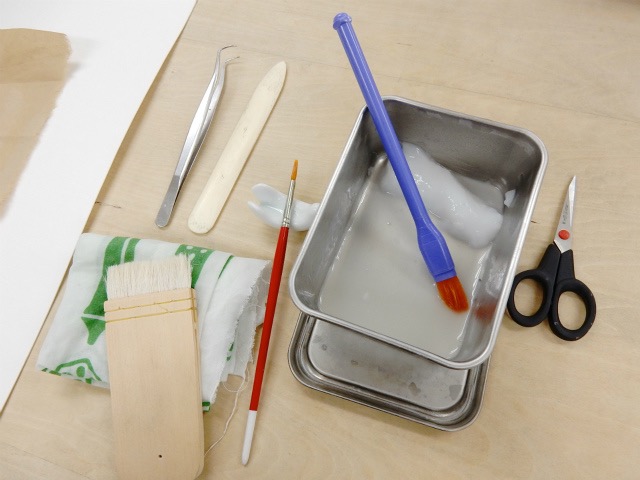

2017年9月20日(水)本紙の破れを修補するときの道具・材料とセッティング

本紙の破れを修補するとき、デンプン糊を和紙に塗布、もしくは本紙に塗布して和紙を当てて補強する。デンプン糊は接着力が非常に強いので、水で薄めて使用するぐらいがちょうど良いが、薄すぎると和紙が剥がれたり輪染みになったり、濃すぎると紙がこわばる原因になる。

糊を塗布する際は筆や刷毛を使用する。修補の範囲によって、細筆、平筆、小刷毛、糊刷毛を使い分ける。このほか、糊が手や道具、作業台など余計なところに付かないよう注意し、もし付いたときにはさっと拭き取れるよう、濡らした布巾を用意しておく。

修補に使う和紙は、本紙の厚みや色、補強の程度によって選択する。喰い裂きの和紙は毛羽の影が目立つこともあるので、あえて断ち切りの和紙を使用することもある。冊子や新聞などの紙資料は、最初から最後のページまで同じ箇所が破れていることがよくあるので、このように同じ破損を一度にたくさん修補するときには、断ち切りした短冊状の和紙をあらかじめ用意しておく。

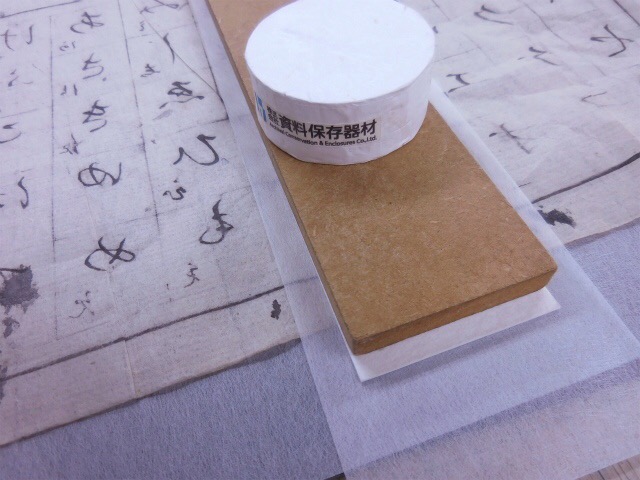

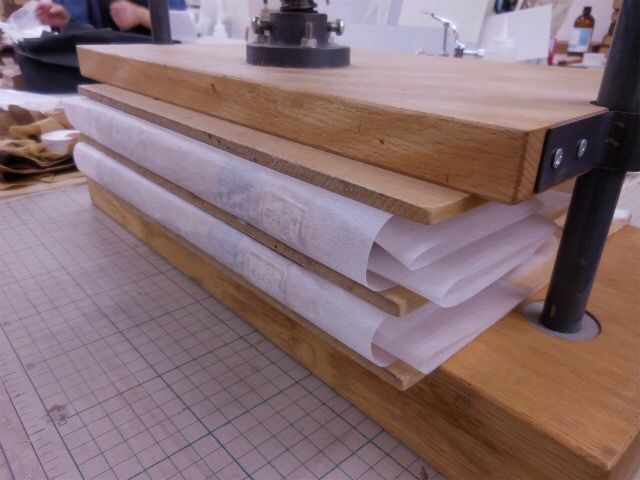

最後に、修補した箇所が不均一な乾燥によってシワになったり、つっぱったりしないよう、不織布とろ紙、更に重石をのせてしっかり乾燥させることが、良い仕上がりのためのポイントとなる。

関連情報

今日の工房 2017年1月18日(水)修理に欠かせな道具・材料ーリーフキャスティング(漉き嵌め)で使用する竹簾

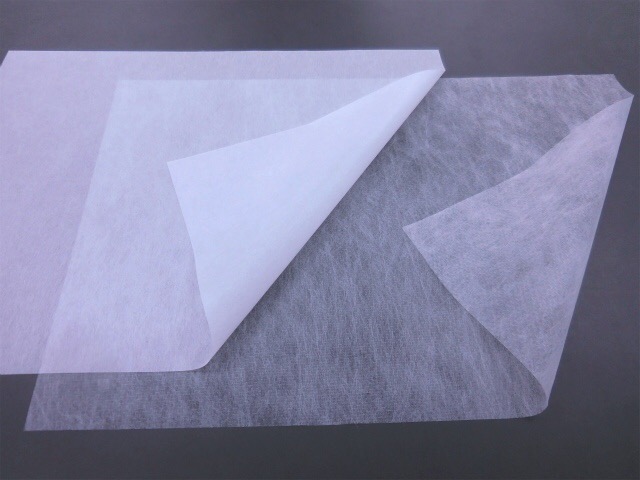

2017年8月23日(水) 修理に使う2種類のポリエステル製不織布。

修理に使う2種類の不織布。不織布とは繊維を織らずに絡み合わせて、熱などでシート状にしたもの。どちらの不織布もポリエステル製で、水を通すが吸水性は低く、薄くて柔軟性がある。

2種類のうち一方は目が詰まり表面が平滑で、繊維の毛羽立ちがないタイプの不織布で、作業中のデリケートな資料の表面を保護する目的で使用される。また、ポリエステル製であるため基本的にデンプン糊が効かず、貼り付いたとしても簡単に剥がすことができる。そこで糊を使う処置をした箇所は不織布で挟んでから、ろ紙や重石を置いて乾燥させ、ろ紙や資料同士の貼り付きを防ぐ。

もう1種類は比較的目が粗いタイプの不織布。水の通りが良く、資料を洗浄する際の洗浄ポケットや、和紙を染色する際の養生に適している。

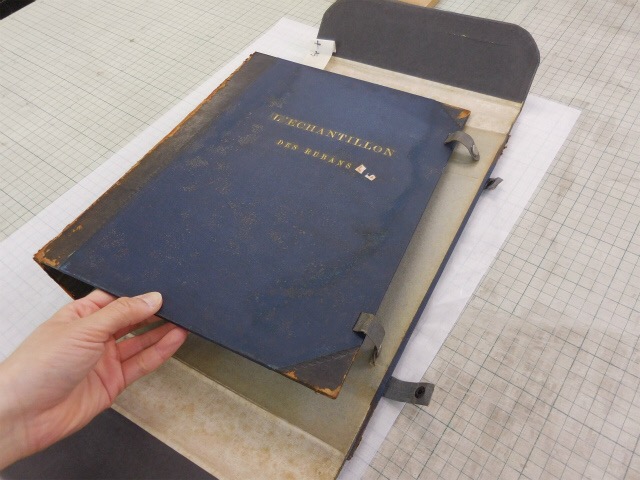

2017年6月28日(水) 明治期の国産リボン工場跡から発見された見本帳への手当て

洋装の浸透とともに、明治中期には一般にも普及したリボン。東京都台東区谷中にあった、日本で最初のリボン工場跡が2013年に解体・整地されました。工場はその屋根がノコギリの刃のような形状のために「鋸屋根工場」として、この地域の住民に親しまれてきました。 その後、リボン工場の建物は印刷工場として使われてきましたが、2013年の解体にあたり、 リボン工場時代のものと思われる洋書を中心とした1900年前後の繊維産業関係の文献資料や研究ノート、国内・国外製の多数のリボンを貼った見本帳などが発見され、これらの遺産の保存と継承を図る「谷中のこ屋根会」様が譲り受け管理してきました。今回の弊社でのリボン見本帳への処置は同会様からの委託です。

見本帳は、リボンを貼った二つ折りの台紙30枚を洋装本風のケースに収納したもの。リボンは織りの裏面を見ることができるよう、上辺のみ、あるいは4隅のうち3点のみで糊止めされている。そのため、開閉時にリボンが垂れ下がって折れた状態で挟まれやすく、繊維が脆弱になったリボンが、折れ目で破断しているものも見受けられる。

刷毛等で表面の塵、埃をクリーニングした後、接着剤が劣化して台紙から外れたリボンをデンプン糊で貼り戻した。リボンの折れは、わずかに加湿して折れを伸ばし、フラットニングした。リボン端のほつれは、糊差ししてほつれが広がらないよう止めた。処置後、台紙は二つ折りした中性紙のフォルダで挟んだ。フォルダは開閉時のリボンの垂れ下がりやリボン同士の接触を防ぐため、内側にも挟み込んだ。ケースは強度が低下しているため台紙の再収納はせず、革装部分に対して劣化した革表面の粉の剥落を抑えるレッドロット処置を行った。フォルダに挟んだ台紙を重ね、ケースを GasQシートに包み、まとめて保存容器に収納した。

同じタグの記事

-

スタッフのチカラ2015/12/02資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

-

スタッフのチカラ2009/12/04アーカイブの紙資料の保存-理論と実践

-

スタッフのチカラ2009/12/03ブック・コンサーバターになるには

-

スタッフのチカラ2009/06/02リグニン含有紙に対する漂白効果試験 (Ⅰ)

-

スタッフのチカラ2009/04/30中国古籍の修理 ― コンサーバターのために

-

スタッフのチカラ2009/03/31金鑲玉

-

スタッフのチカラ2006/06/26革装丁本を和紙で治す-外れた表紙の再接合

-

スタッフのチカラ2006/06/13わら半紙資料等への微少点接着法による反らない裏打ち

-

スタッフのチカラ

-

スタッフのチカラ2001ゲタのはきかた、あずけかた

-

スタッフのチカラ1990表紙は外れたままでよい— 貴重書の修復と資料保存 —-