今日の工房 サブメニュー

今日の工房 タグ : コンサベーション(修理)× 絞り込みをやめる

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

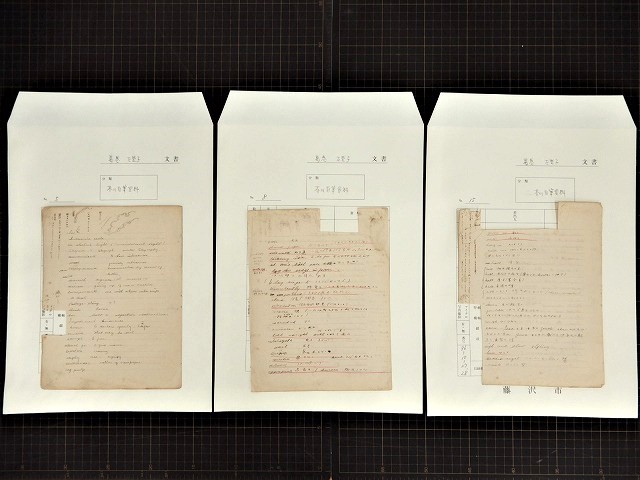

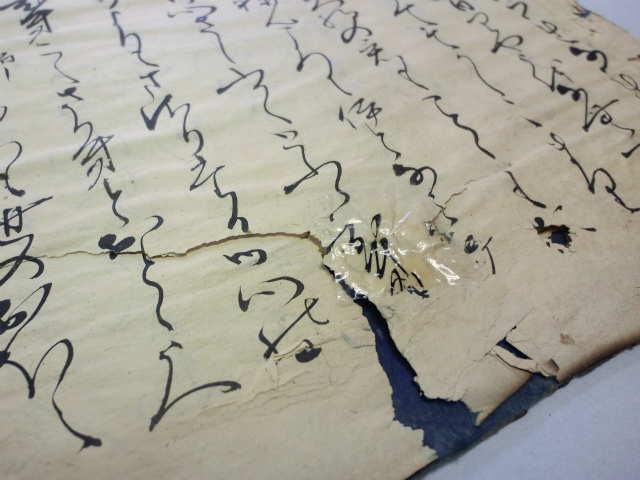

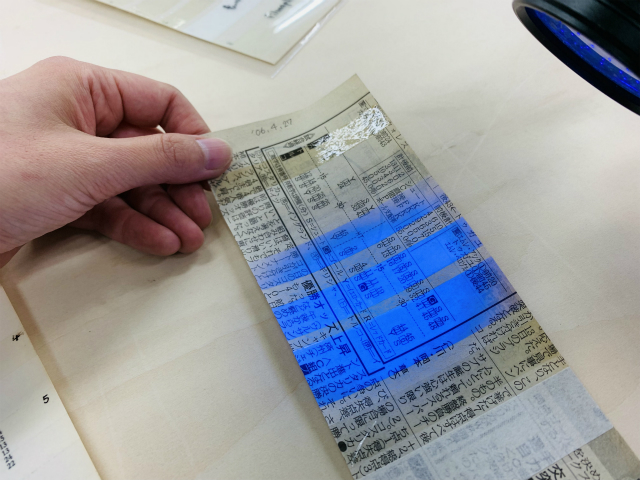

2024年4月10日(水)藤沢市文書館様所蔵 芥川龍之介直筆ノートの修復

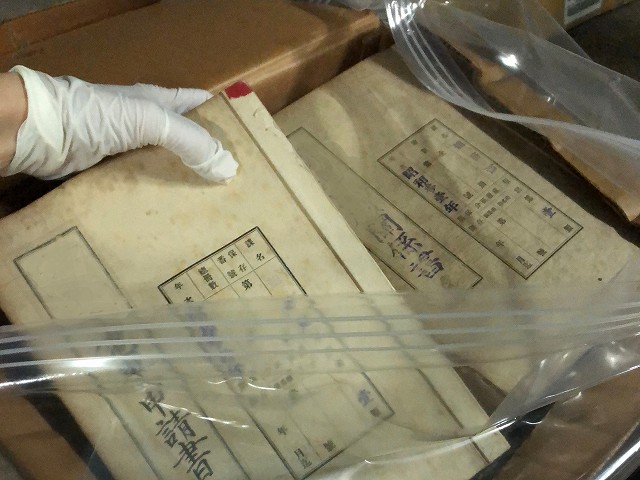

藤沢市文書館には、芥川龍之介の直筆の手帳や東大在学中のノート、草稿の断片、はがきなどの資料565点が所蔵されています。それらは、芥川の甥の葛巻義敏氏とその妹である葛巻左登子氏によって旧蔵され、同市の市民団体「鵠沼を語る会」の多大なるご協力のもと、寄贈された資料群「葛巻文庫」の一部となっているものです。市はこれまで損傷の激しいものを中心に修復を行ってきましたが、点数が多くすべての修復を終えるには時間がかかることが見込まれるため、この度、横浜市立大学と協力し修復が進められることとなりました。

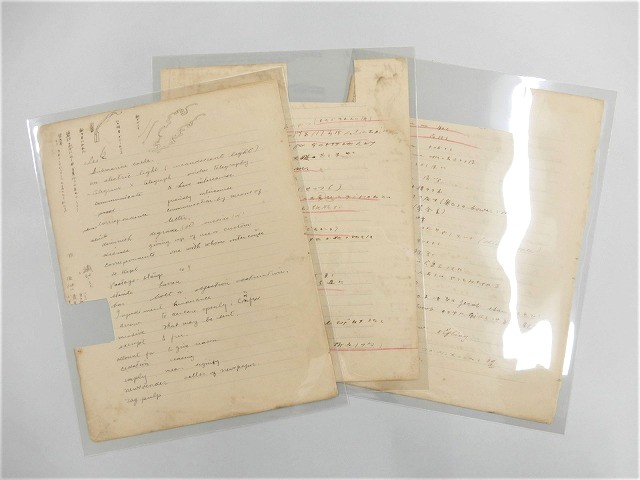

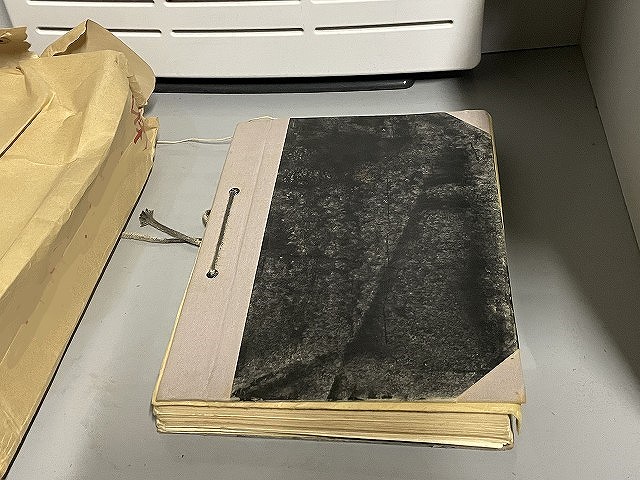

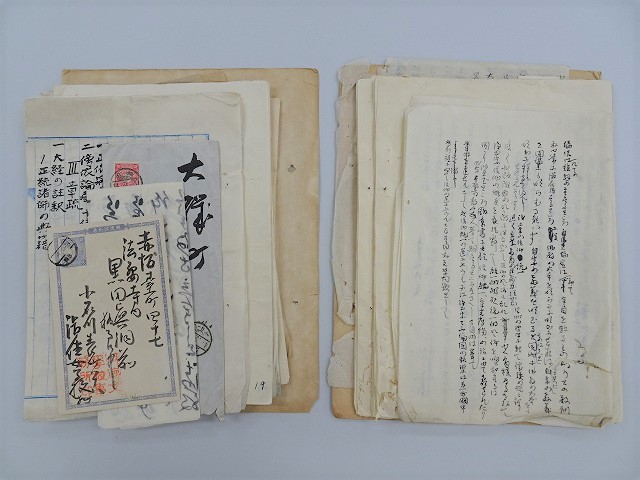

今回、直筆ノート100点の保存修復処置のご依頼をいただきました。

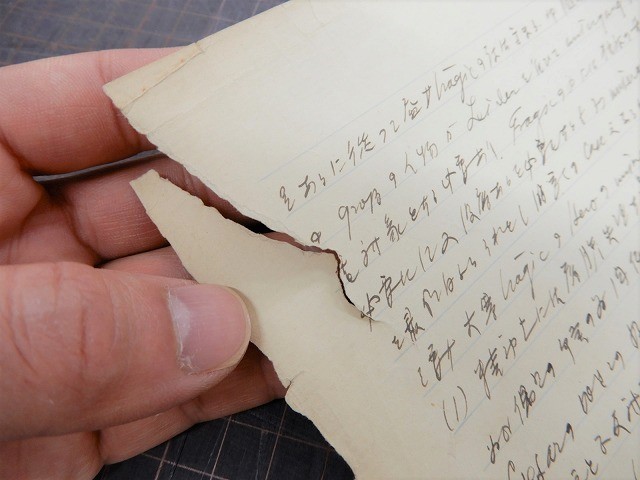

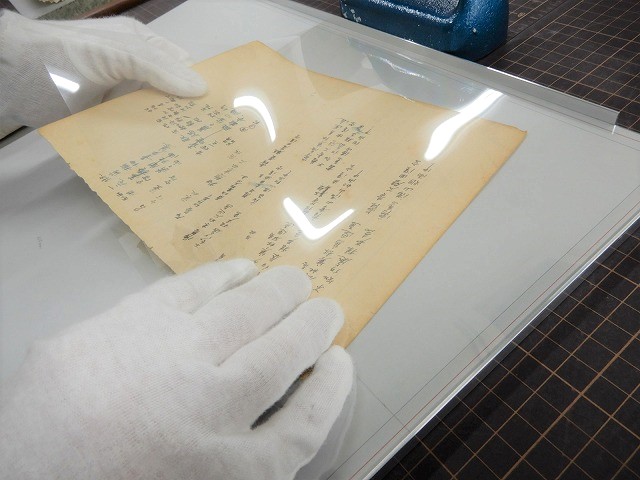

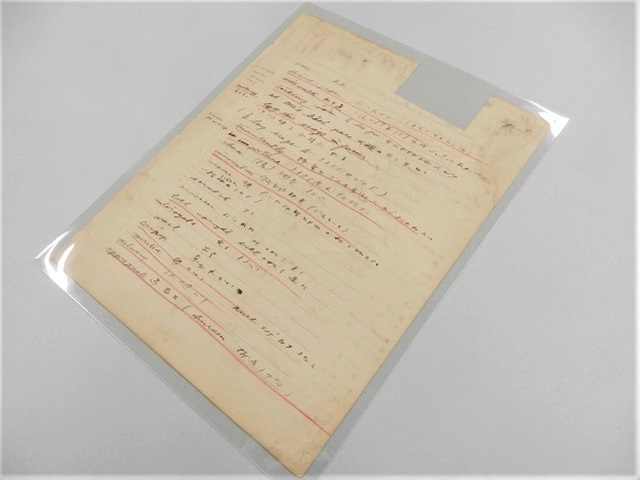

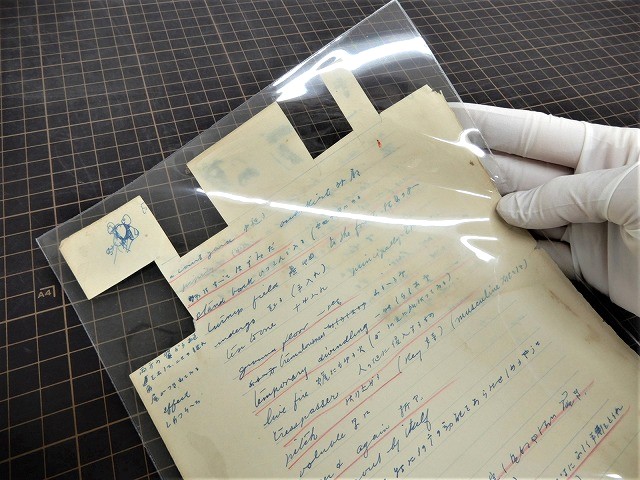

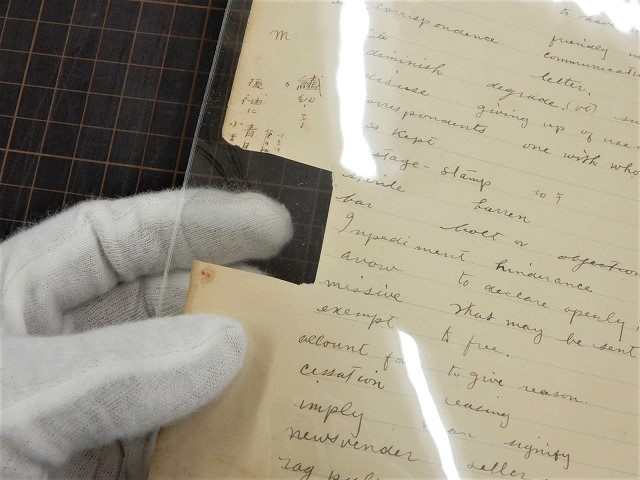

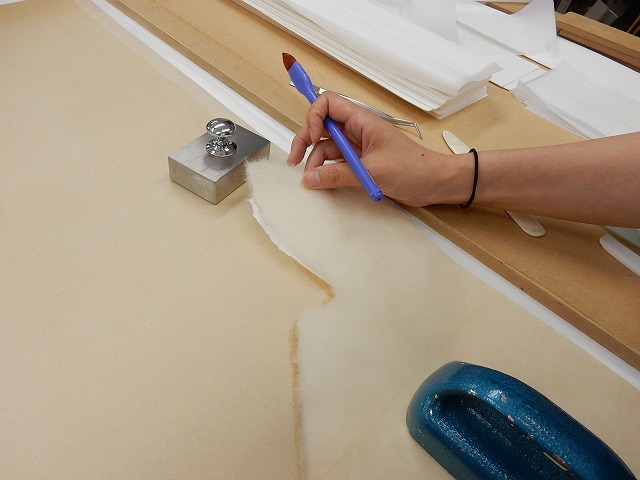

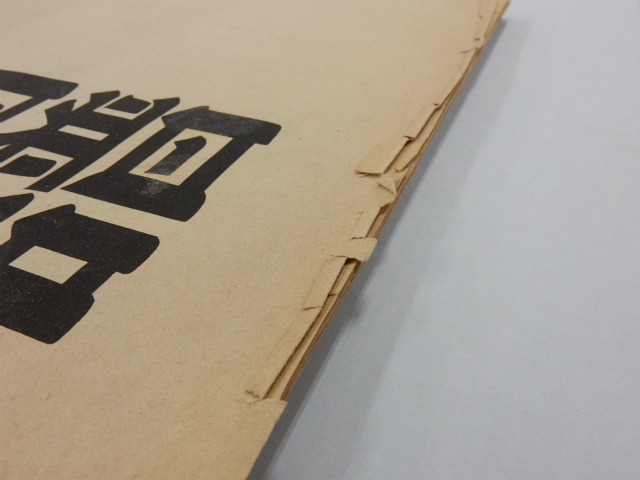

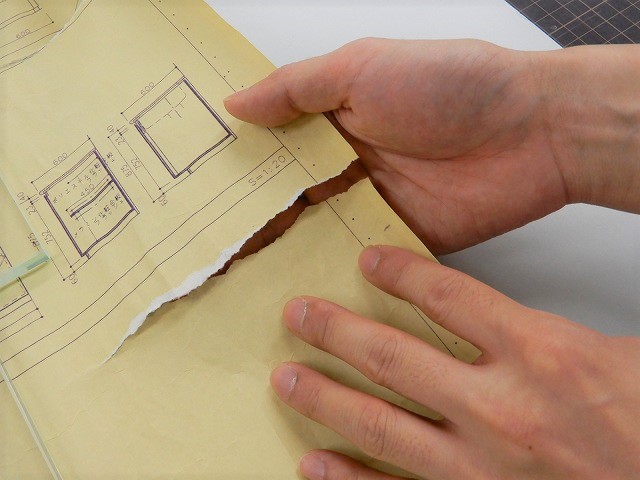

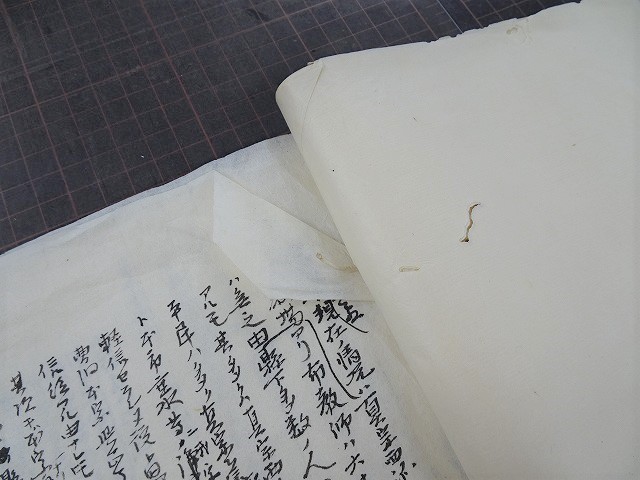

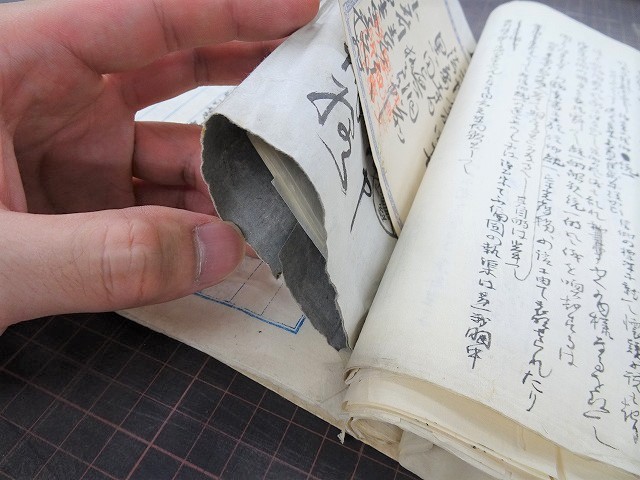

ノートは1枚ずつに解体されており、両面にインクや鉛筆などによる書き込みや繊細な描線のデッサンがあります。インクの一部には水に濡れ滲みが見受けられるものもありました。本紙の周縁部には破れなどの損傷があるほか、切り抜かれている箇所が多数あり、慎重な取り扱いが必要な状態でした。

資料は芥川の学生時代のノートで、東大英文科に在籍していた芥川が英文や美学の講義について細かくノートをとっていたことがうかがえます。切り抜かれている箇所は、葛巻氏が芥川龍之介の未定稿・デッサン集を編集する際に切り取ったと考えられています。学生時代のノートを通して、芥川に関する研究が進むことが期待されています。

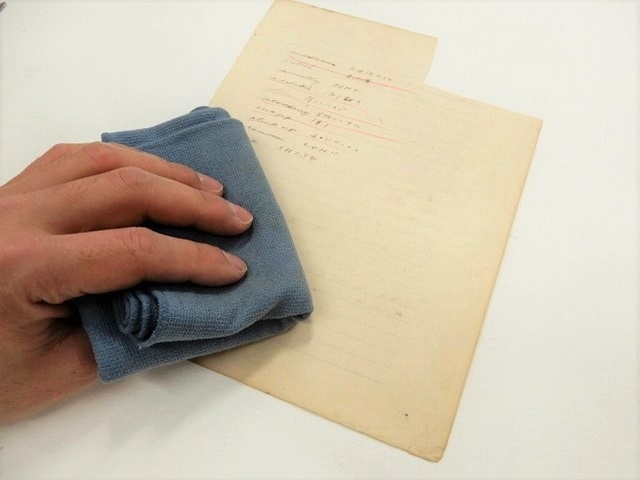

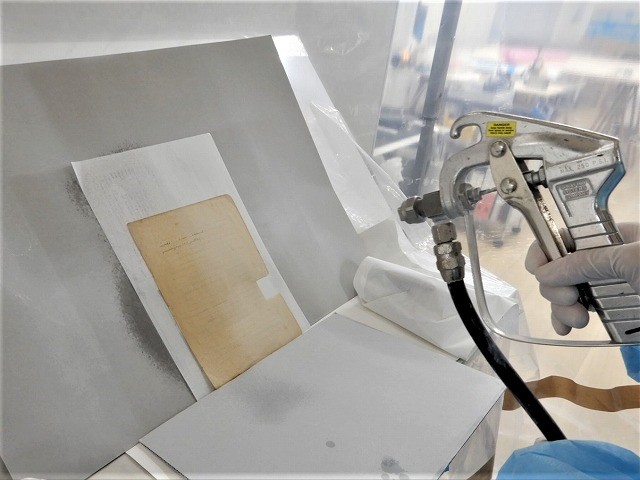

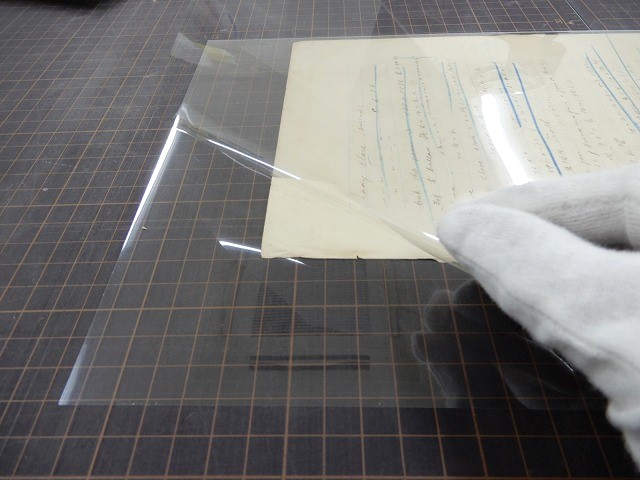

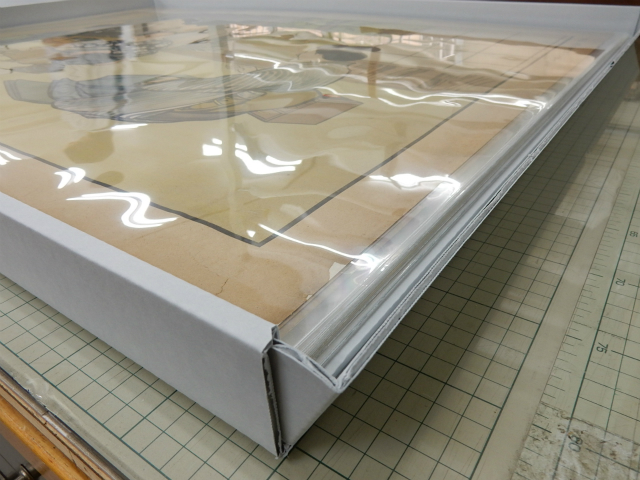

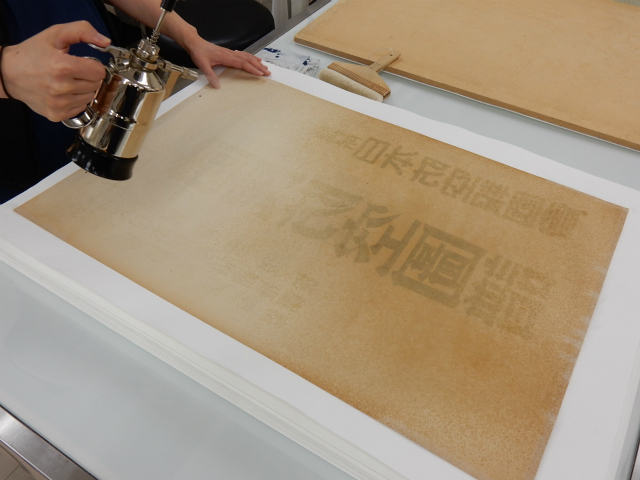

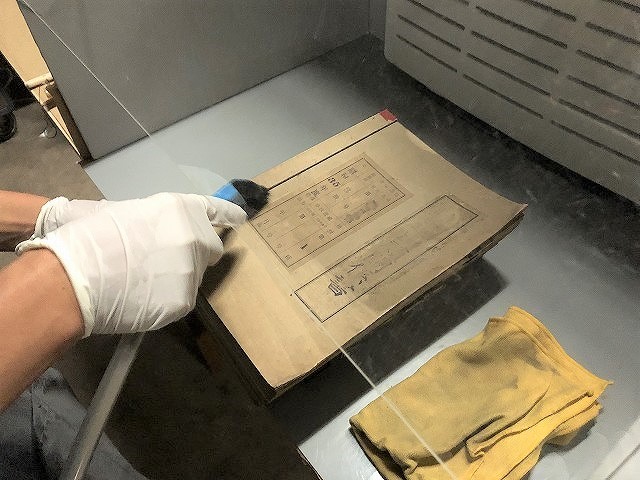

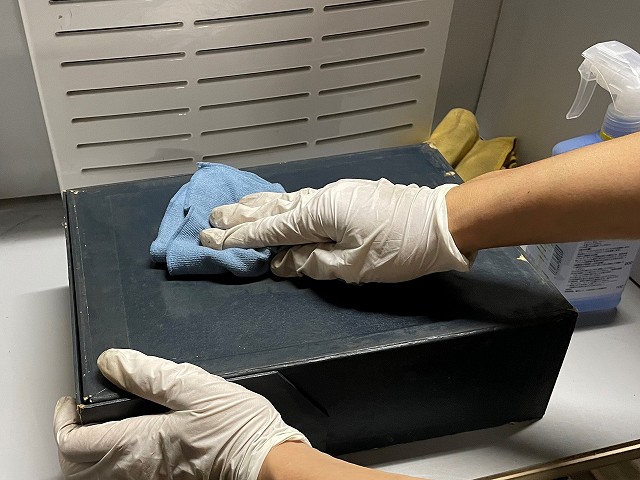

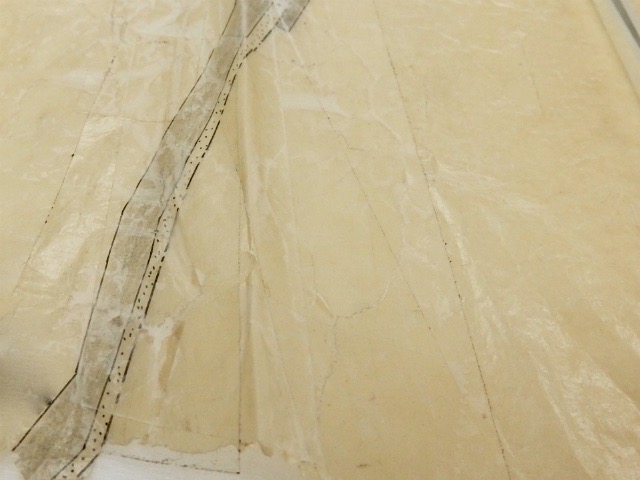

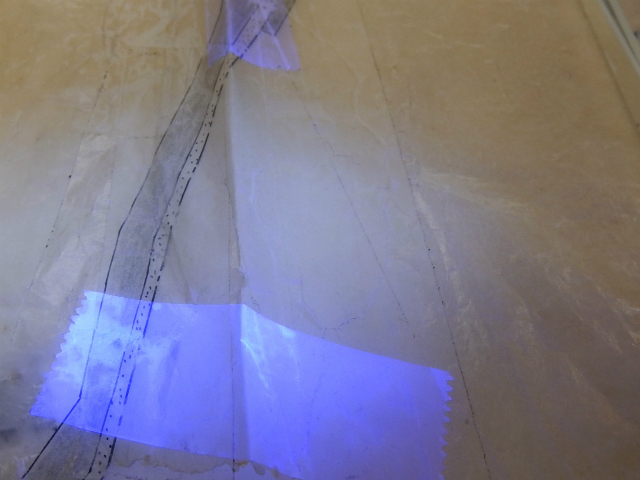

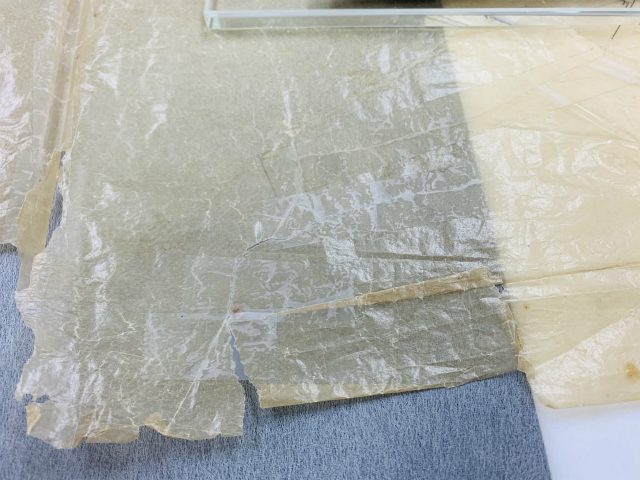

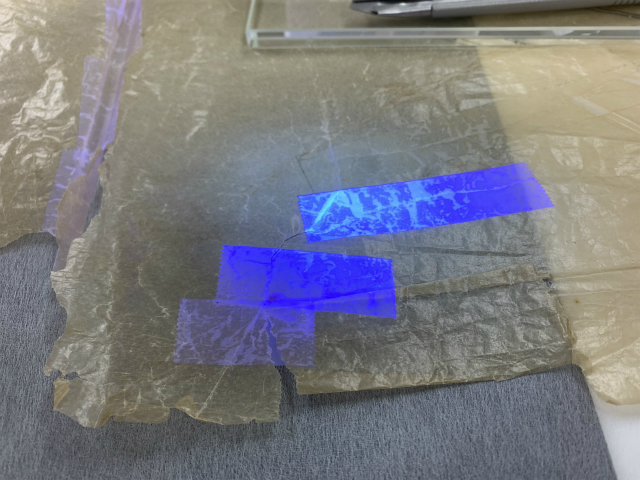

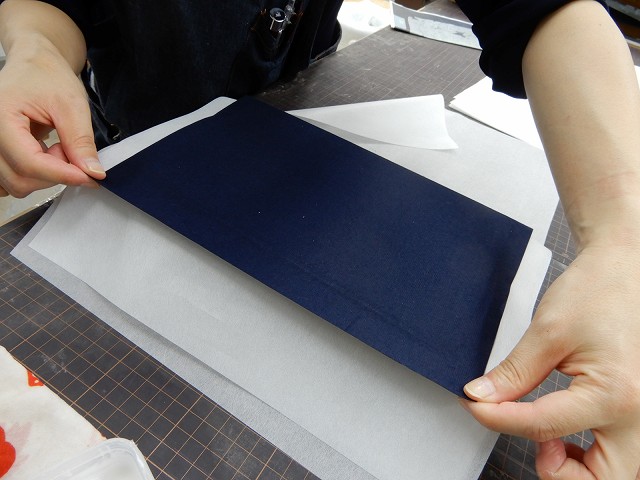

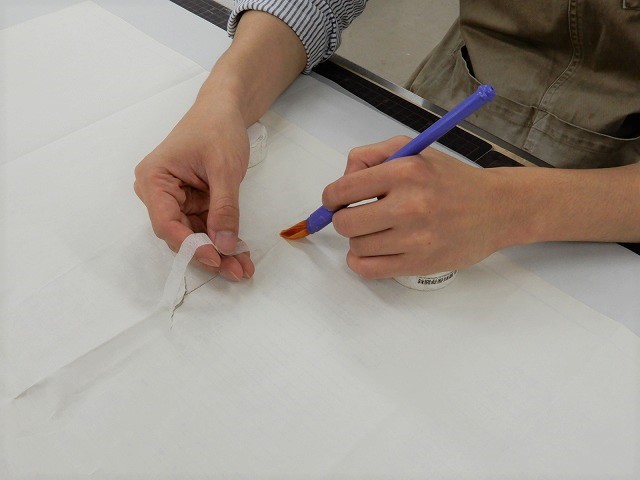

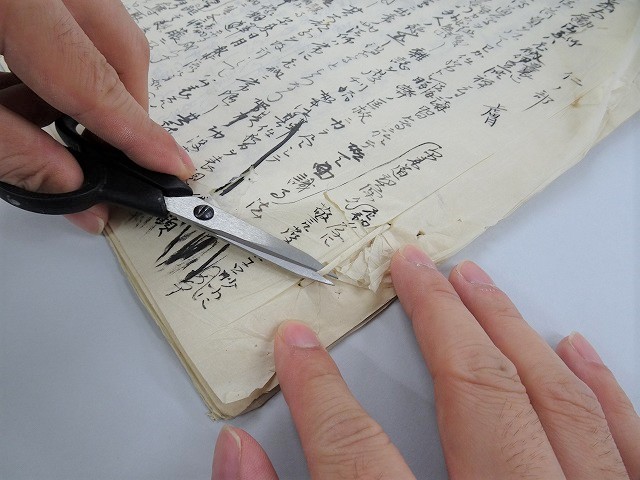

資料表面をクリーニングクロスや刷毛でドライ・クリーニングし、大きな破れを和紙(楮)とでんぷん糊で修補しました。Bookkeeper法[※1]による非水性脱酸性化処置を行った後、透明なフィルムに挟み周縁部を超音波溶着機で溶着するエンキャプシュレーション処置を行いました。

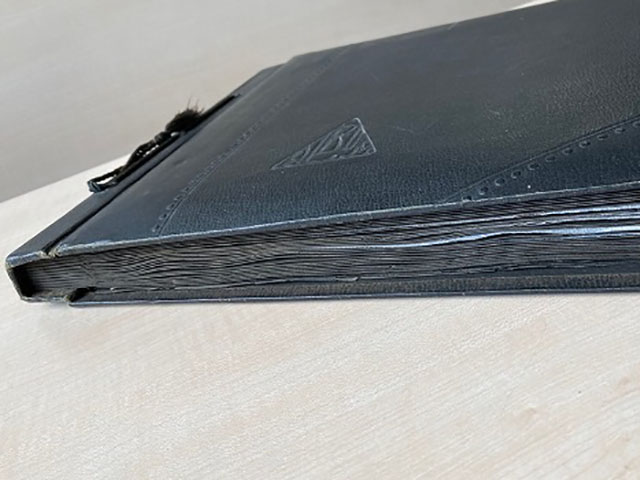

エンキャプシュレーション処置により、資料は4辺を溶着したフィルムに封入された状態になります。資料表面に直接触れることなく、裏表両面の情報を視認することが可能です。また、フィルムが支えとなるため、切り抜き箇所の多い劣化した資料も最小限の修補のみで安全に取り扱うことができるようになりました。フィルムの溶着部分をカットすることで再び資料を取り出すことも可能です。この処置により、資料の保存性と取り扱い易さが向上しました。

この度の事例掲載にあたり、藤沢市文書館様ならびに横浜市立大学の庄司達也教授よりご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

[※1]Bookkeeperとは不活性液体に酸化マグネシウム微粒子が分散している液体。この液体を本紙にスプレーし脱酸性化処置を行う。液中の酸化マグネシウム微粒子が紙中の繊維の間に入り込み、紙中および大気中の水分、二酸化炭素と結合して炭酸マグネシウムを形成する。この炭酸マグネシウムが、アルカリバッファーとして紙中や大気中からの酸性物質による劣化を予防する。

【関連情報】

・2024年03月28日(木)横浜市立大学 プレスリリース『芥川龍之介の直筆資料約150点を修復―横浜市立大学と藤沢市が連携し、文化・芸術の振興に貢献―』

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年3月26日(金)予防のための「フィルム・エンキャプシュレーション」 ー 紙をくしゃくしゃに潰す実験

・2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(1)なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

・2018年2月28日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(2)二枚のフィルム内に封じられた酸性ガスは劣化を加速させないのか?

・2018年3月08日(木)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(3)ガス吸着シートの同封が開く新しい可能性

2024年1月29日(月)2023年度 東京造形大学附属美術館様 博物館実習の一環で見学会を行いました

東京造形大学附属美術館では、桑澤洋子関連資料や小野かおる関連資料をはじめとする多数の資料を所蔵し、授業や展示に活用しています。これらの資料群は、これまで株式会社紀伊國屋書店によるプロデュースのもと一貫した資料の保存整理と電子化事業が進められてきました。弊社は紀伊國屋書店との業務提携において、資料の保存整理作業や電子化前後の処置を担当しています。

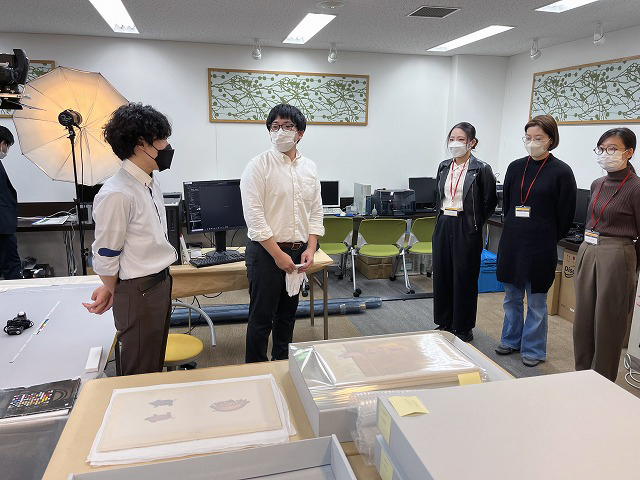

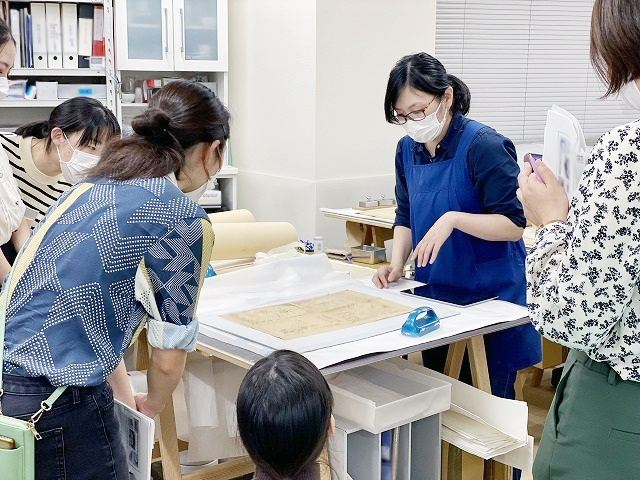

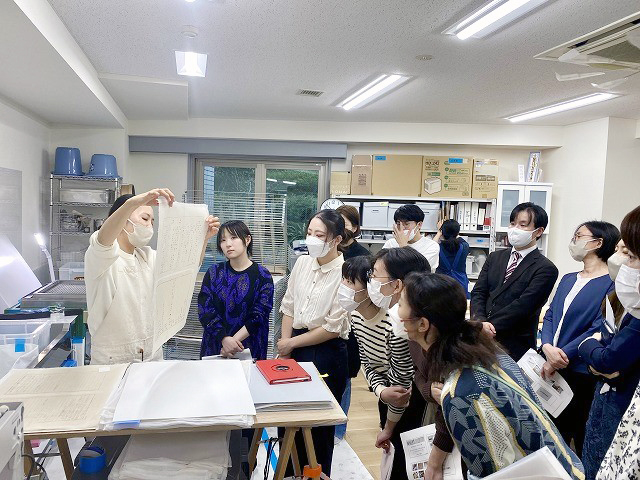

2023年11月、紀伊國屋書店のアテンドにより、東京造形大学附属美術館博物館実習の一環として、学芸員課程を学ぶ学生の方々に提携する各社をご見学いただきました。

電子化を行う株式会社インフォマージュでは、近年大学に追加で寄贈され、保存整理作業を行っている最中の「小野かおる」絵本原画の電子化工程を見学しました。

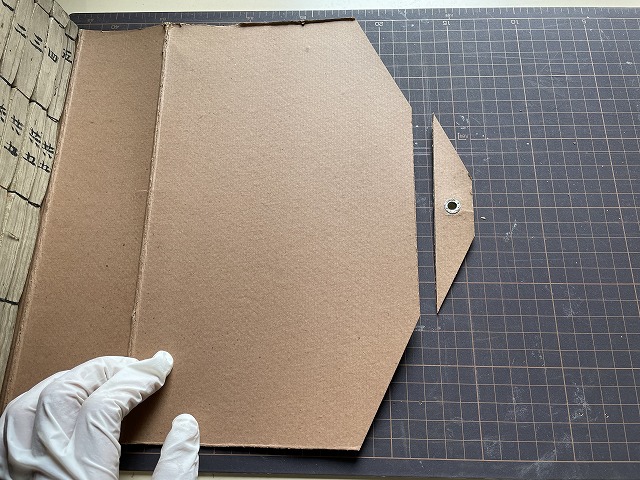

弊社の保存容器製作部門では、保存容器を切り出し組み立てるまでの工程をスタッフが実演し、さまざまな種類の保存容器を実際に手に取って見ていただきました。修理部門では近現代資料の修復の現場をご紹介し、サンプル資料によるリーフキャスティングの体験実習も行いました。

【関連情報】

『今日の工房』2019年11月7日(木)東京造形大学附属美術館様の所蔵品、絵本作家小野かおるの立体作品の保存箱を製作しました

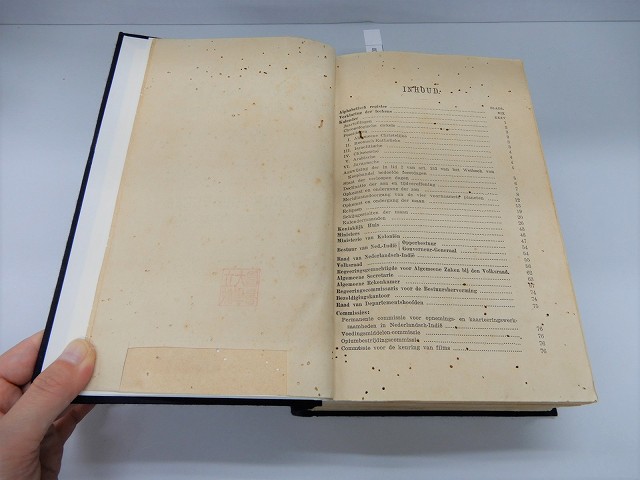

2023年11月8日(水)日本大学図書館法学部分館様所蔵の貴重書への保存修復処置について

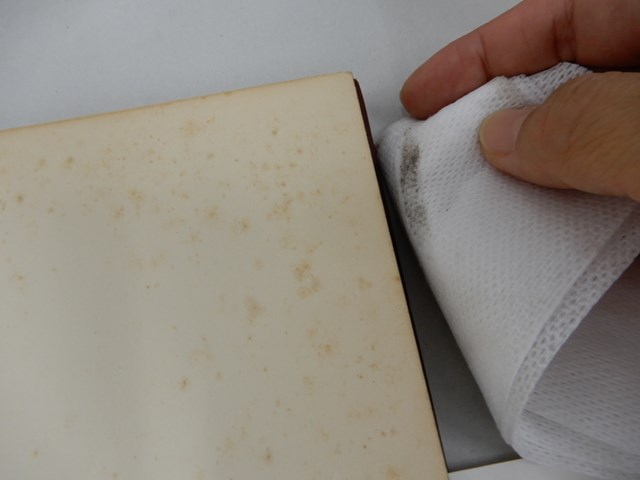

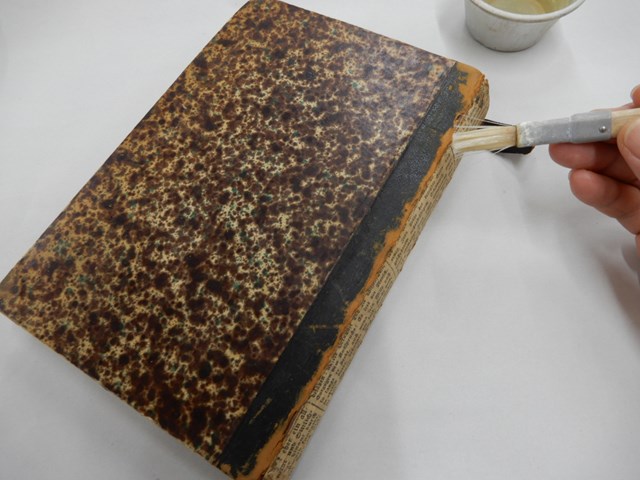

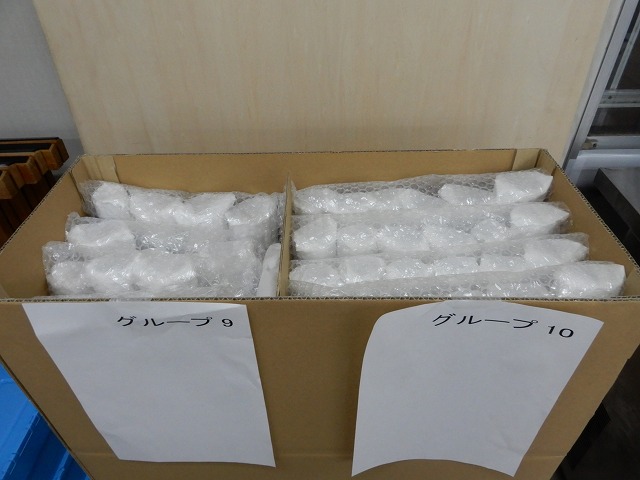

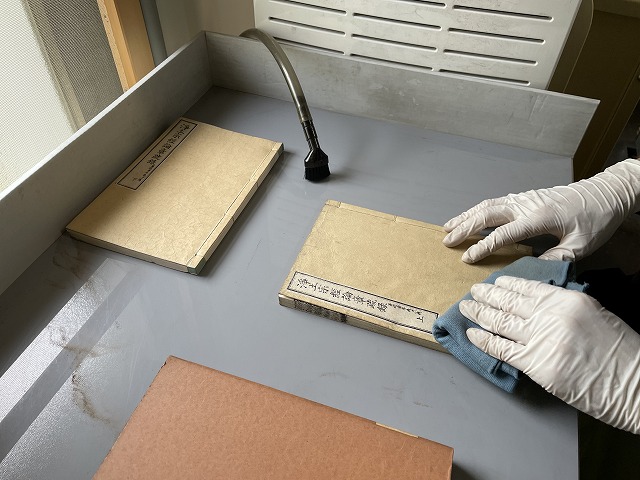

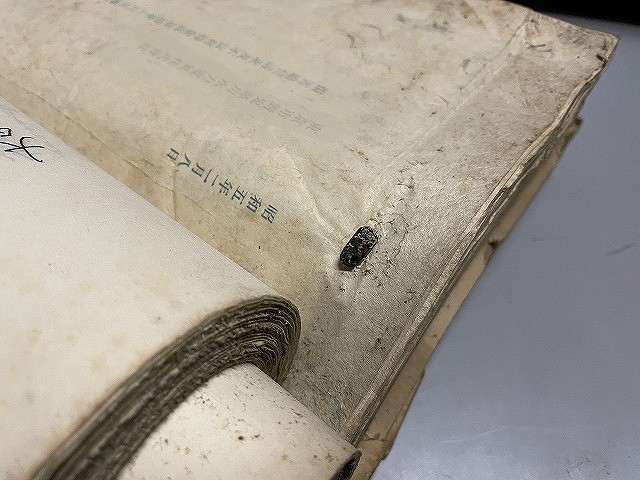

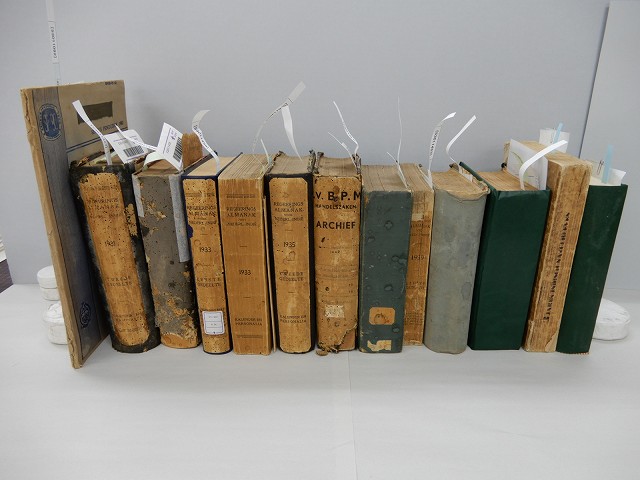

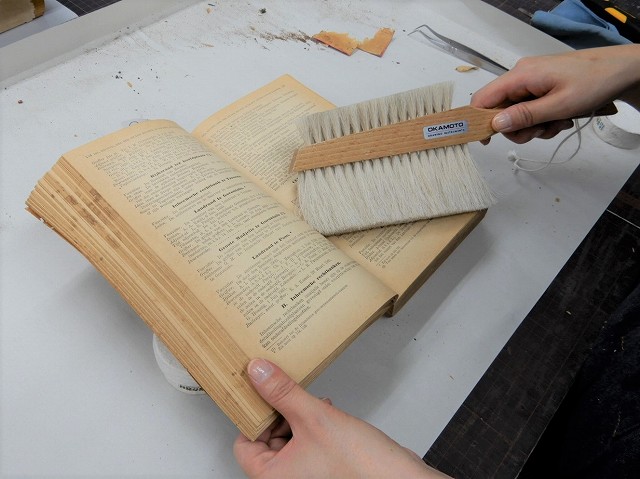

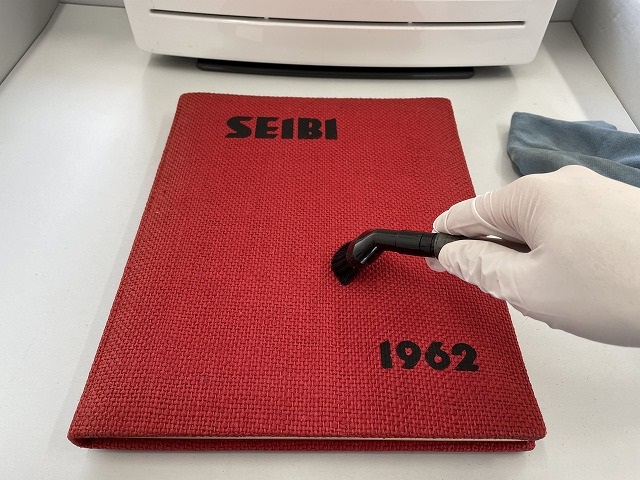

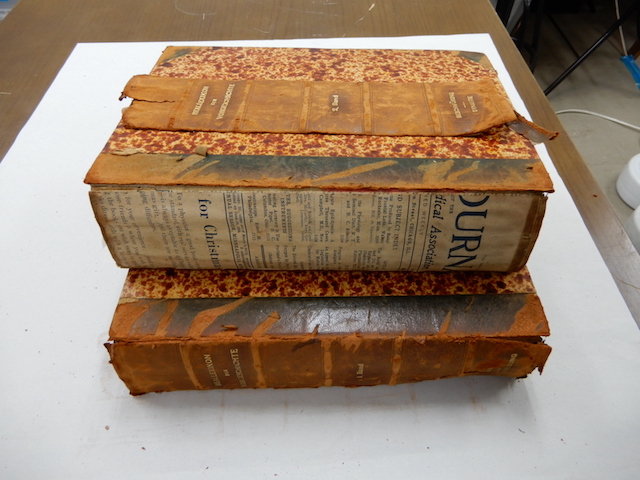

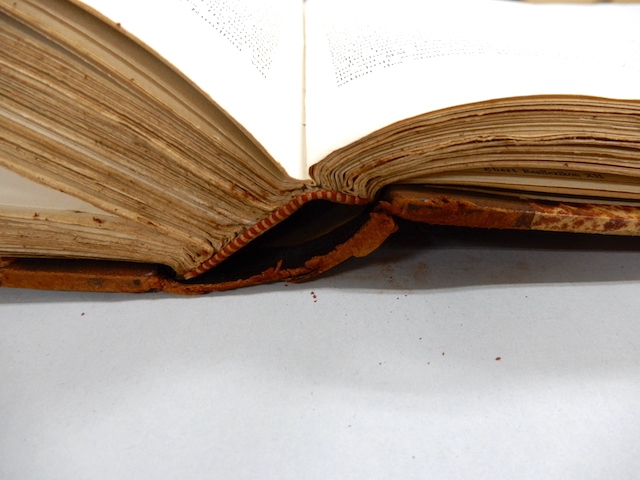

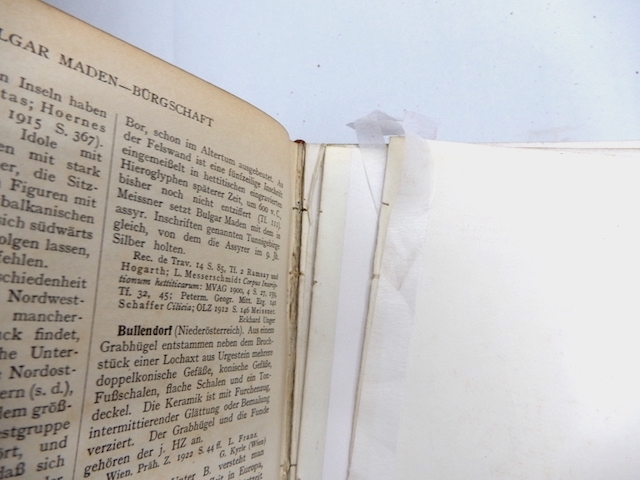

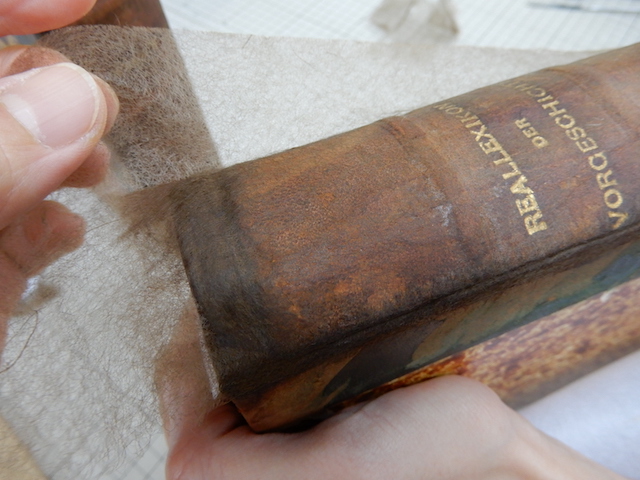

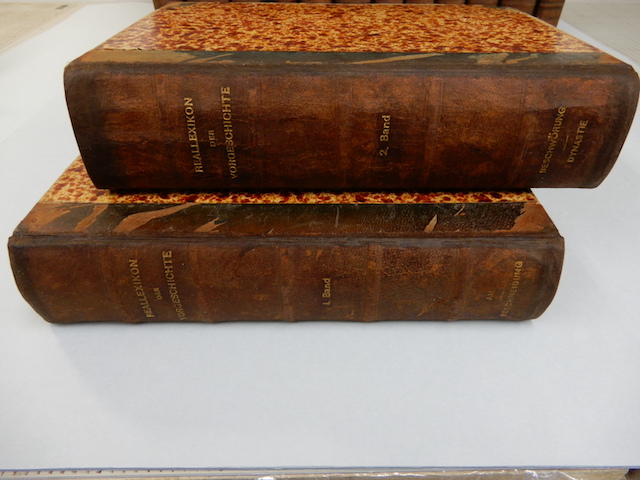

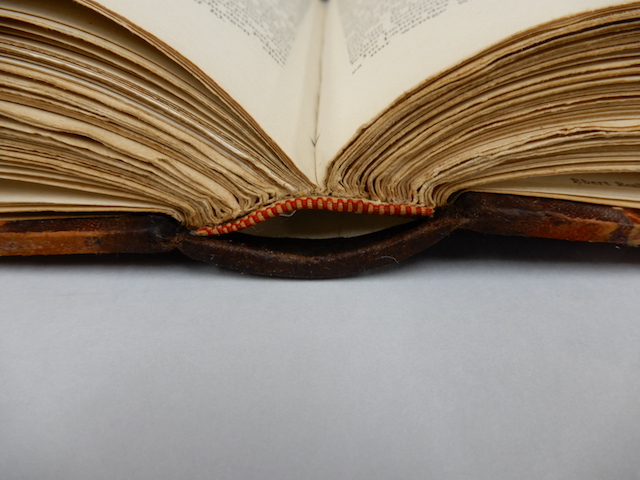

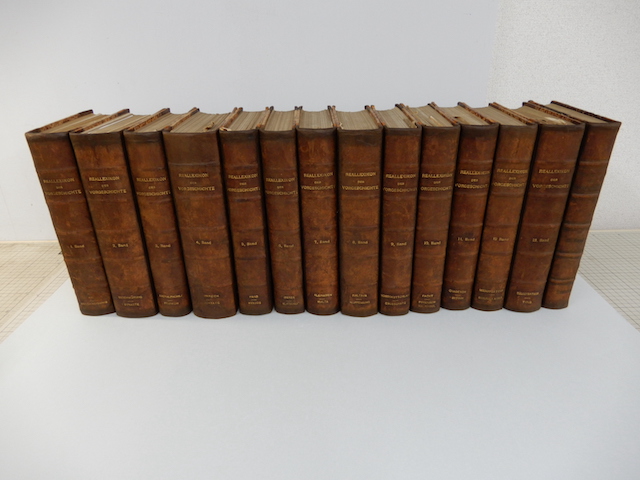

日本大学図書館法学部分館様より、書籍約60点を図書館貴重書庫へ移管するにあたり、害虫やカビを書庫内へ持ち込まないよう虫菌害対策と保存処置のご依頼をいただき、無酸素パックMoldenybe®モルデナイベを用いた殺虫・カビの不活性化処置、書籍のドライ・クリーニングを実施しました。

具体的な手順として、折りたたみコンテナにセットしたガスバリア袋に対象資料と脱酸素剤を封入し、3週間程の無酸素状態を維持・殺虫期間の経過後、各書籍を一冊ずつ専用のクリーニング・クロスを使って、表面のチリやほこり、蓄積した汚れを丁寧に取り除きました。書籍群の中には、レッドロットが進んだ革装丁本、本体から表紙や背表紙が外れた書籍などがあり、これらの損傷し利用に支障のある書籍に対しては保存修復処置を施しました。

無酸素パックMoldenybe®モルデナイベは、熱や殺虫剤を使わずに虫菌害を駆除できるため、変退色が気になる革装丁本や表装材、製本材料の変化を気にせずに安心して使用できます。そして、今回のような貴重資料の移動に伴う殺虫処理にも適しており、コンパクトに対応できます。

【関連記事】

・2019年12月6日(金)オリジナルの背表紙を生かして修理するための事前処置

2023年8月17日(木)大田区立勝海舟記念館所蔵「伯爵勝家所有地実測平面図」の修復を行いました。

大田区立勝海舟記念館は、大田区洗足池のすぐ近くにある国登録有形文化財「旧清明文庫」を活用し、2019年にオープンしました。この度、勝海舟生誕200年を記念した特別展開催にあたり、勝海舟が過ごした赤坂氷川邸の図面「伯爵勝家所有地実測平面図」の修復を弊社にて行いました。これは2021年に実施された、大田区のクラウドファンディングで集まった支援を元に実現されたプロジェクトのうちの一つです。図面の解説についてはこちら、『【勝海舟生誕200年記念】クラウドファンディング「家族展を実現させたい!」プロジェクト』のページをご参照ください。

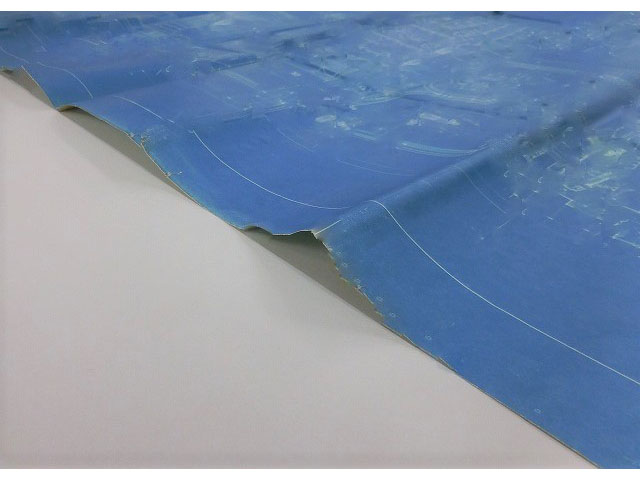

今回対象となった資料はシアノタイプの複写図面です。一般的には青焼き、青写真などと呼ばれ、感光性物質の化学反応によって図像を形成しています。シアノタイプの青色の発色は鉄化合物によるもので、表面にはプルシアンブルーが生成されています。感光処理の過程において紙は酸性になるため、温湿度環境の良くないところに置かれていた場合、酸性劣化による物理的強度の低下や、鉄イオン周辺に褐色の染み、フォクシング等が生じることがあります。

シアノ図面は光に弱い傾向があり、展示には特に注意が必要とされます。光に晒されると非常に早く褪色が進行するため、近現代紙資料の中でも、電子化をはじめとする代替化が急がれる資料形態の一つでもあります。また、プルシアンブルーはアルカリ環境に弱く、青焼き図面の場合、アルカリと反応して黄変~茶褐色になり白抜けが生じます。そのため、酸性紙ではあるものの、中和化やアルカリによる脱酸性化処置といった、紙の保存性を向上させるための修復処置を行うことができず、また、弱アルカリ性の長期保存用の保護紙などを図面に接触させて使用することもできません。さらに、図面が大型であるほど取り扱いによる破損も生じやすく、保管のために小さく折り畳まれたりきつく巻かれることも多いので、展開する際に破れが広がり、それを留めるためにテープを貼ることで変色や汚損の原因となってしまいます。

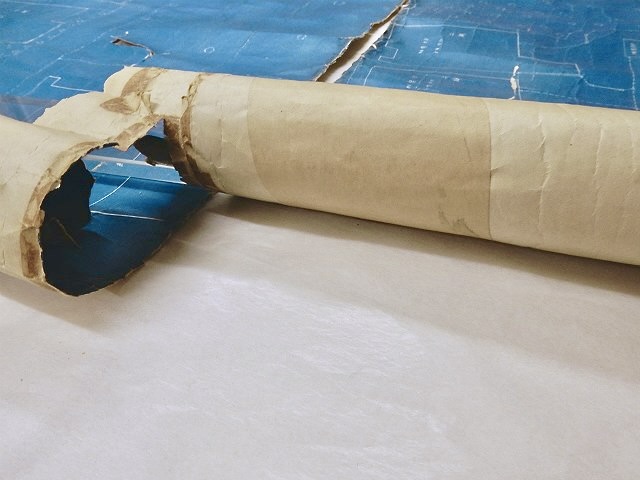

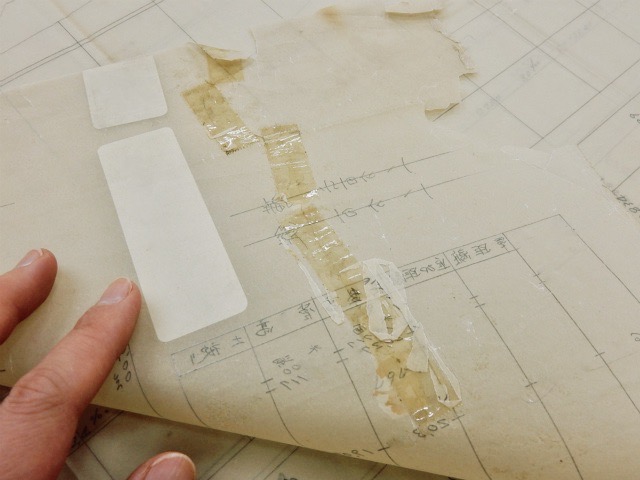

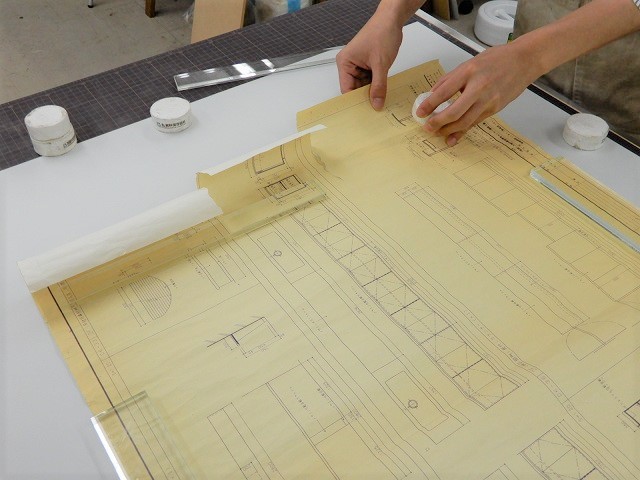

「伯爵勝家所有地実測平面図」は、2紙が貼り繋がれた大型のシアノ図面で、右半分と左半分で青色の発色が微妙に異なるのが特徴です。巻いて紐で縛られていたため強い巻き癖がついており、紙端は潰れて破れや折れが生じていました。さらに巻きを開いてみると、中央で上下に裂け、紙片の分離、周縁の欠損が多数見受けられました。部分的にクラフト紙やセロハンテープによる補修痕もあり、経年により茶変色化したテープ痕が見られました。

修復処置では、過去の補修紙やテープを除去し、ドライ・クリーニングを行った後、全体の巻き癖と細かな折れや皺を伸展しました。破損箇所の修補作業時には、勝海舟記念館学芸員の皆様にご来社いただき、大きな欠損箇所に対して使用する補填紙について打ち合わせを行いました。シアノ図面は今後も徐々に変色が進むため、補填紙は現時点の青色に合わせるのではなく、白抜きの部分、褪色が進んでいる周縁、ほかにも経年で褪色した青焼き図面のサンプル等とも比較し、馴染みの良い染色和紙を検討し適用しました。

最後に図面を中性紙製紙管に巻きつけ、外側をポリエステルフィルムで保護した後、アーカイバル容器「巻子用台差し箱」へ収納しました。処置の解説についてはこちら、『勝海舟生誕 200 年記念特別展「家族展」に係る修復と映像制作のご報告』のページもご参照ください。

なお、今後の研究利用と原資料保存、展示活用の観点から、こちらの図面は修復後にレプリカが制作されました。このレプリカは8月11日より開催の特別展第三弾「家族と歩んだ明治 海舟書屋へのいざない」にて展示中です、是非ご覧ください。

大田区立勝海舟記念館

SNS:![]()

![]()

![]() (大田区公式チャンネル内)

(大田区公式チャンネル内)

URL:https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hakubutsukan/katsu_kinenkan/index.html

住所:〒145-0063 東京都大田区南千束二丁目3番1号

お問合せ:03-6425-7608

交通: 東急池上線「洗足池」駅下車徒歩6分

開館時間:午前10時から午後6時まで(入館は午後5時30分まで)

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始、臨時休館日

入場料:一般300円、小中学生100円、高齢者(65歳以上)240円

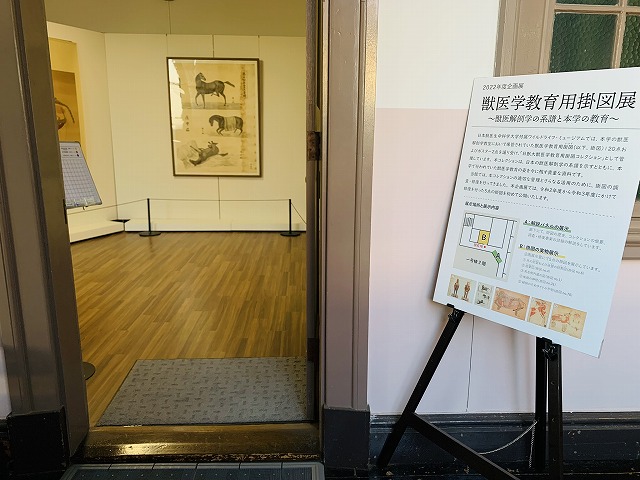

2023年5月19日(金)『獣医学教育用掛図展~獣医解剖学の系譜と本学の教育~』にて、修理を終えた掛図が展示中です

国の登録有形文化財(建造物)である一号棟の中に博物館があります

野生動物の剥製展示

野鳥の剥製展示

掛図展入り口はこちらから

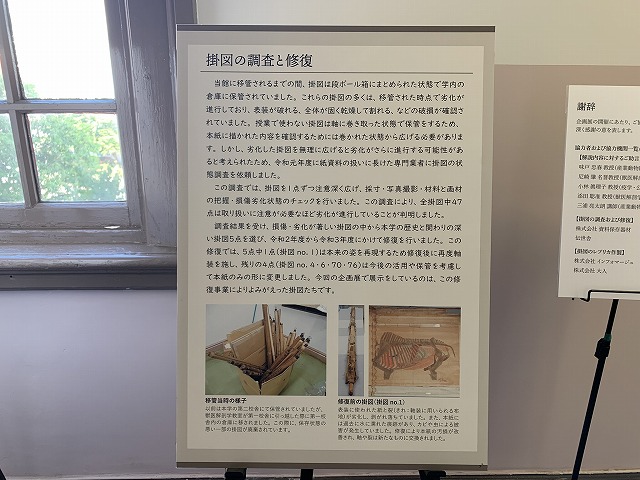

掛図の調査と修復 解説パネル

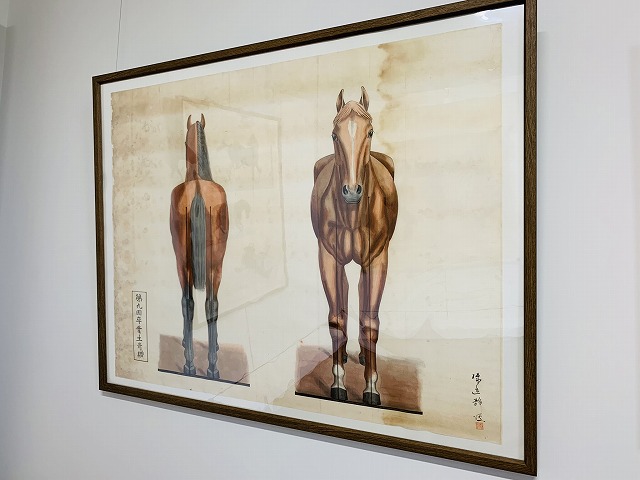

左「痙攣疝」右「馬の前望および後望の肢勢図」

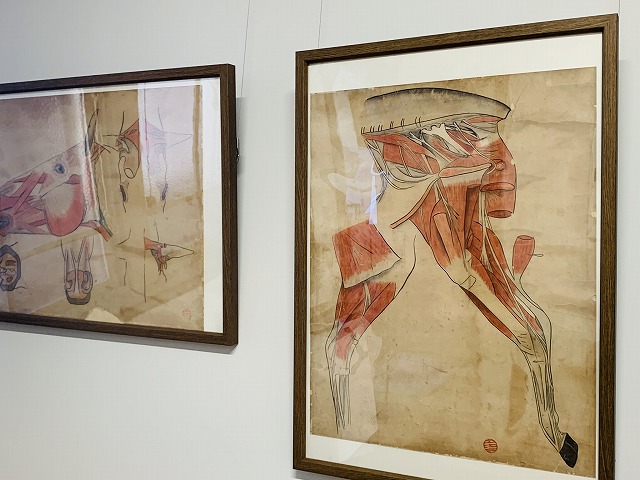

左「タイトル不明」右「後肢ノ神経」

調査時の掛図コレクション

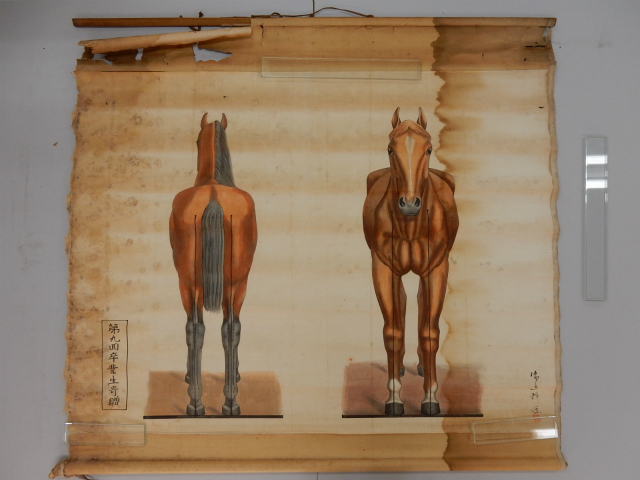

「馬の前望および後望の肢勢図」処置前

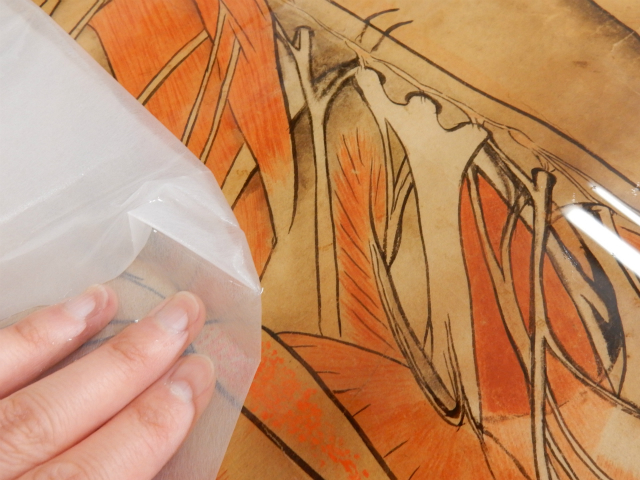

カビによる汚損

表装の破損

東京都武蔵野市にある日本獣医生命科学大学付属博物館が所蔵する獣医学教育用掛図コレクションのうち、弊社で修理を行った掛図が展示されています。同大学は日本で最初の私立獣医学校として創立された歴史的背景があることから、博物館では大学史関連資料や獣医畜産学の歴史資料の収集・展示に重点を置いて取り組まれています。また、博物館の常設展示のうち自然系展示室では、骨格標本、動物の剥製が展示され、イノシシ・ツキノワグマ・ニホンジカなどの哺乳類や身近な野鳥など、日本の里山に見られる野生動物の、迫力ある展示をご覧いただけます。

獣医学教育用掛図コレクションとは、馬、牛等の動物の解剖学的な情報等が描かれている掛図120点(企画展開始当時)からなるコレクションで、代々、獣医学部獣医解剖学研究室に保管されていました。大学史はもちろん、獣医学教育の歴史上でも貴重な歴史資料であるとされ、博物館へ移管されて以降は調査が急がれましたが、カビや虫害、水濡れ痕、煤汚れのような汚損が目立ち、一部の資料は本紙・表装ともに著しい損傷のため開くことが出来ず、調査を進めることが困難な状況でした。こうしたご相談を受けて、弊社では、掛図全点の撮影と調査を行い、資料情報、使用されている描画材、形態、損傷状態等の記録を行いました。この調査結果を受けて、歴史的な重要度が高いものから修理が実施されました。弊社にて修理を行った掛図4点は、掛け軸装から本紙のみを取り出し、ドライ・クリーニング、洗浄、水性脱酸性化処置、裏打ち等の修補を行った後、保存容器へと収納しました。現在は額装され、企画展示室にて展示されています。

企画展は5月31日(水)までご覧いただけます。現在は事前予約制となっておりますので、入館方法についてはこちらをご参照ください。また、学芸員の方々による博物館の活動報告、博物館実習の記録、多岐にわたる所蔵資料の詳細な解説をFacebookで見ることが出来ます。その中から、獣医学教育用掛図コレクション関連の記事をご紹介させていただきます。

【活動日誌6】大学史資料の保存と活用

【資料紹介2】獣医教育用掛図コレクション

【活動日誌31】獣医教育用掛図の修復を進めています

【活動日誌62】獣医教育用掛図の修復が完了しました

【活動日誌90】掛図の額装

【学芸員課程レポート】3年生見学実習―作業体験5班

【活動日誌116】新たな掛図の収集

【活動日誌123】掛図の調査を行います

2023年3月29日(水)上智学院ソフィア・アーカイブズ様所蔵の歴史資料「大学紛争ビラ」の保存処置事例

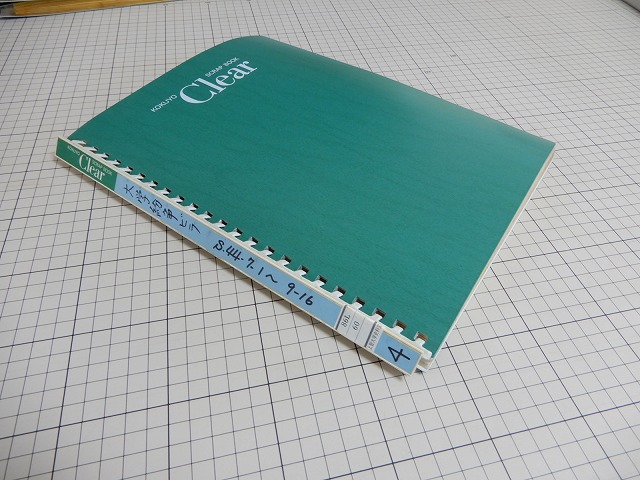

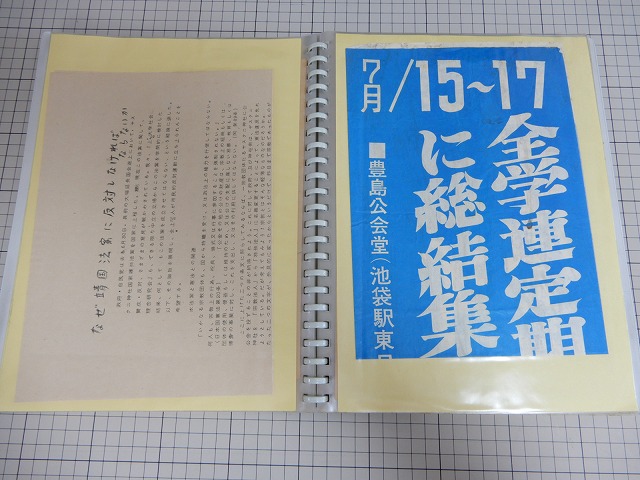

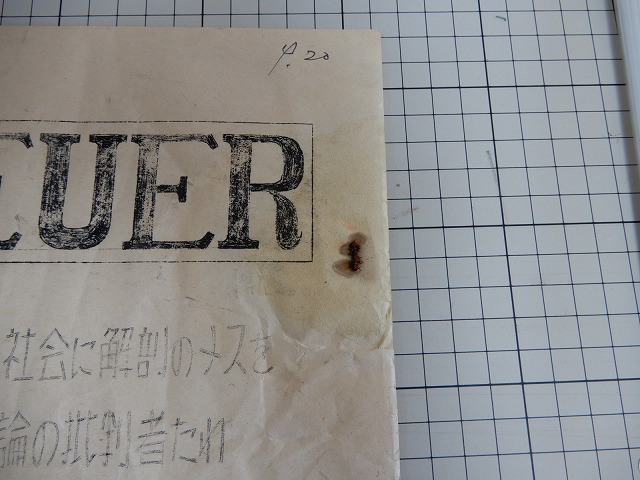

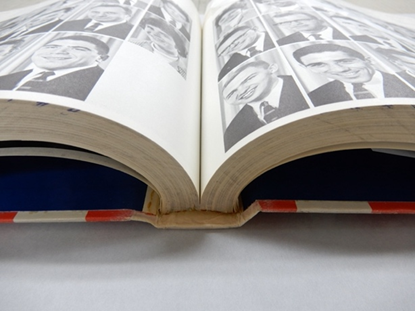

上智学院ソフィア・アーカイブズ様より大学紛争ビラ約3,100枚の保存処置をご依頼いただきました。ビラは上智大学を中心とした学生運動に関係する資料群で、市販の事務用品リフィルに収納され、リングファイルで年代順に整理・保管されていました。全体的に保存状態は良好でしたが、経年劣化によりファイルの樹脂製リングがベタつき、ステープルやクリップなど鉄製の留め具の腐食が進行していました。今後の利用を考慮し、資料の閲覧性をそのままに、長期保存を目的とした保存処置と小環境の整備を行いました。

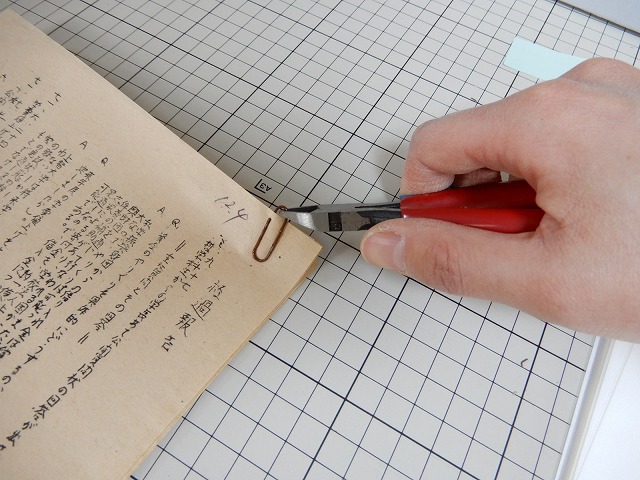

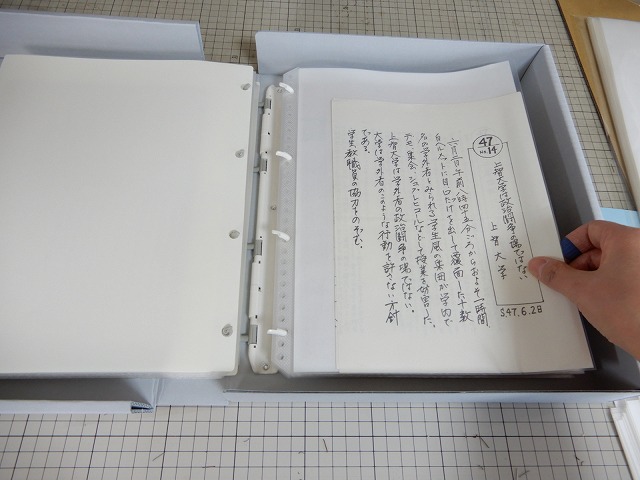

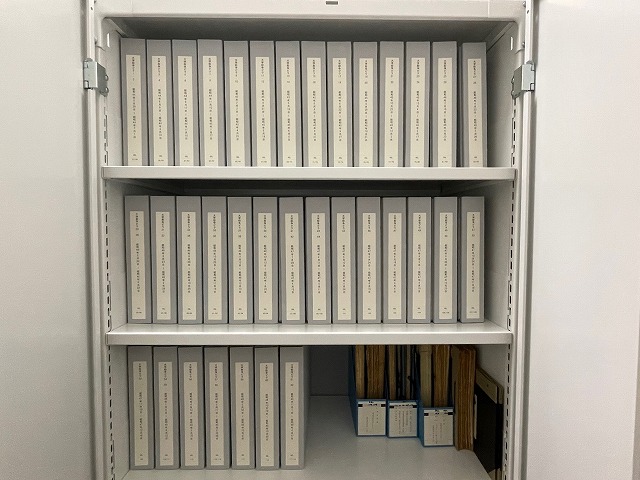

具体的な整理作業に着手する前に状態調査を行い、個々の資料の状態、形態、必要な取り扱いを考慮しつつ、ステープルやクリップ類の金属除去とクロスや刷毛を使い資料に付着したホコリなどの細かい汚れを除去するドライ・クリーニングを行いました。クリーニングを終えた資料は中性紙(リフィル用間紙:収納する資料が曲がらないようサポートし出し入れもしやすくなる。またバインダーの開閉時に資料が摩擦して傷つくことを防ぐ)と一緒に透明リフィル(A4用リフィル)に入れ替え、アーカイバル・バインダーに収納しました。最後に、元の資料番号を印字したラベルをバインダー内のインデックスシートとアーカイバル・バインダー本体に貼付しました。

この度の事例掲載にあたり、上智学院ソフィア・アーカイブズの後藤様、大塚様にご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2017年10月11日(水) 資料のファイルと保存処置が同時にできるアーカイバル・バインダーの容量を拡大した改良品を開発中です。

・2018年12月5日(水)東京都美術館様のアルバム貼付写真6,650枚への保存手当てを承りました。

・2019年4月17日(水)バインダー内の分類や仕切りに最適なタブ付きインデックスシート。

・2020年1月22日(水)オプションサービス「ラベル作製・貼付」のご紹介

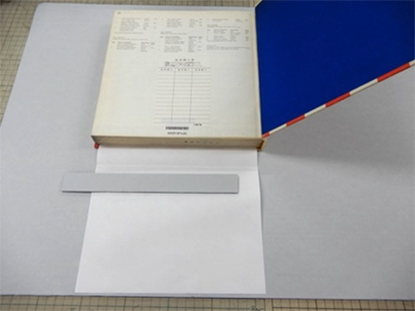

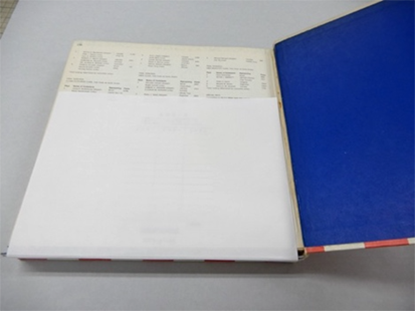

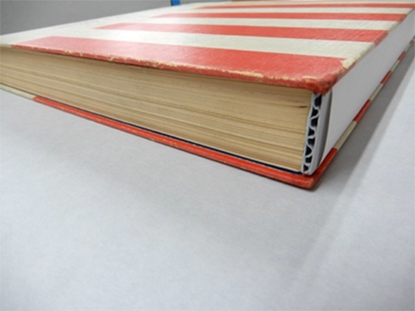

2022年12月5日(月)自重のある書籍の本文を支える簡易型ブックシュー

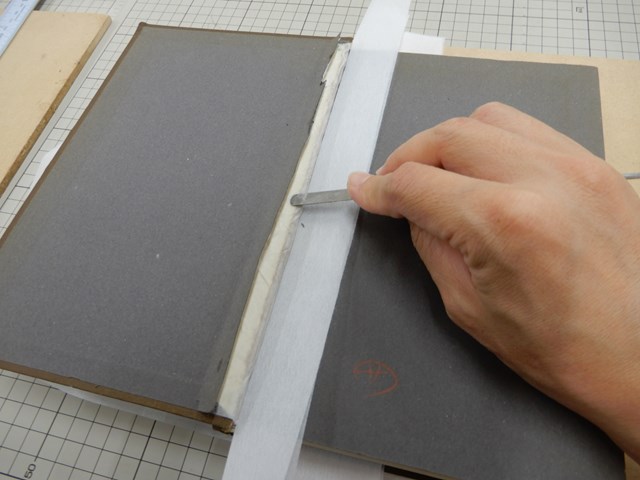

日本体育大学図書館様よりハードカバー製本の図録の修理を承りました。この書籍の本文紙は厚手のコート紙で、自らの重みで前小口側に中身が垂れ下がることにより、ヒンジや見返しノド元に負荷がかかり、背表紙が裂け表紙ボードも変形していました。修理としては、表紙と背表紙を本体から外し、背固めをし直し、表紙と背表紙を本体に再接合する処置を行いました。

表紙は本体を保護するため「チリ」を設けて作られることがあります。チリ高が大きく本文紙の自重がある大型本やコート紙の本などは、中身が沈んでしまい、そのまま放置しておくと、表装材の裂けや綴じ糸の切断、地側表紙ボードの変形などが次々と発生することになります。このような現象に対して用いられるのが「ブックシュー(book shoe)」といわれるもので、チリ高に合わせたボードを本体の地に添わせることで前述の現象を未然に防ぐものとなります。

今回、修理をした図録の再配架にあたり、中性紙ボードで作成したブックシューの簡易型パーツを添えました。ブックシューよりも簡易的なものですが、これを本の下部に設置することで中身の沈み込みを防ぐことができます。(弊社では誰にでも作成でき簡単に着脱できることからslip-on shoeスリッポンシューと呼んでいます)。このパーツの材料は、本体の厚み(束)の幅にカットした3mm厚のアーカイバルボード1枚と、薄い中性紙1枚(A4サイズの本の場合A4の中性紙)のみです。添え方は、本の地側にボードを当て、中性紙をおもて表紙とうら表紙の内側に挟み、ボードに沿わせて折り目を付け、そのまま表紙を閉じればシューの装着完了です。縦置きされた大型書籍などは、損傷が起きる前にこうしたパーツを装着することで前述の現象を未然に防ぐことができます。予防的保存処置としてとても有用ですので是非お試しください。

本事例の掲載にあたり、日本体育大学図書館様にご協力いただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2016年10月26日 ブック・シュー・スタンドの事例

・2014年04月17日 ブック・シュー内蔵保存箱の事例

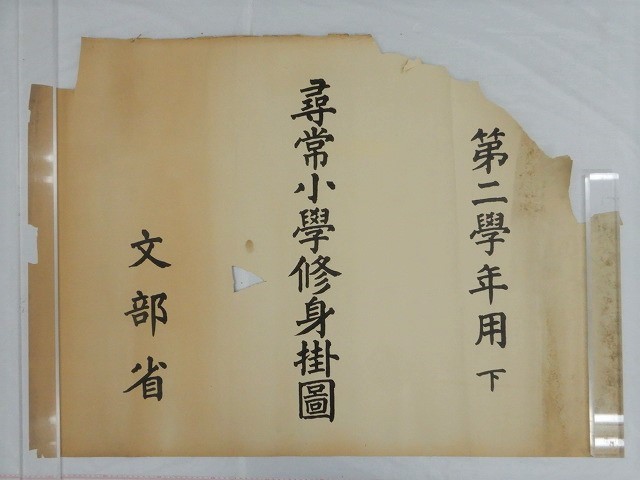

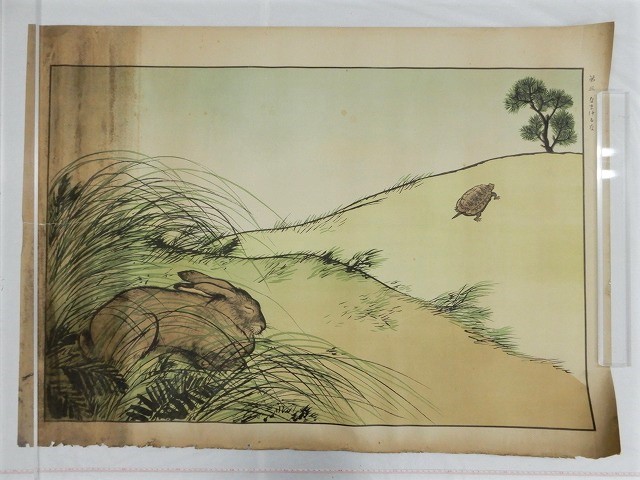

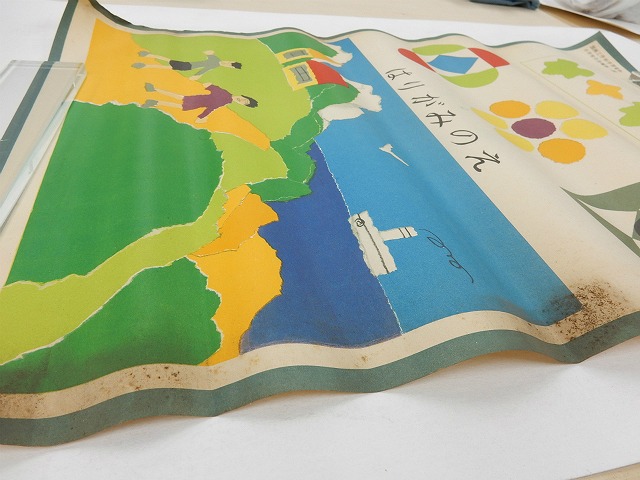

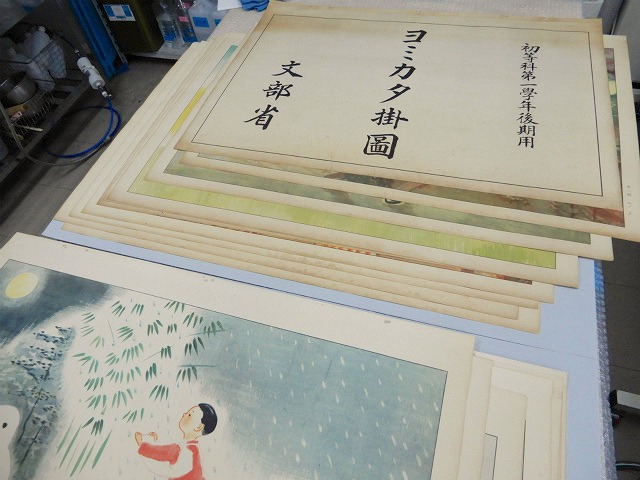

2022年11月22日(火)教育掛図資料の修理

東京大学大学院教育学研究科・教育学部図書室様より、教育掛図約160枚の状態調査をご依頼いただき、その後2年をかけて総数139枚の資料に対して修理を行いました。

教育掛図は、明治以降、新しい教育の始まりを象徴する教材のひとつとして普及し、教室の壁や黒板に掲げて使用されました。江戸時代までの教育現場、いわゆる寺子屋では「読み・書き・算盤」が中心となり、往来物をはじめとする教科書などをそれぞれが持ち、各自に合わせた個別指導だったといわれています。その後明治政府により文部省が設けられ、学校教育の制度化が進んで一斉授業形式が始まると、教育掛図は中心的な視覚教材となりました。しかし、大型で取り扱いにくいため傷みやすく、あくまで備品的な役割だったこともあり破損したものは破棄されてしまうなど、残っているものは少ないといわれています。

事前の状態調査では、全枚数の確認と付番、タイトル・描写内容の抽出、形態やサイズ等の資料情報および損傷状態の記録、撮影を行った後、1枚ずつ新薄葉紙Qlumin™くるみんに包んで保護し、一旦ご返却しました。その後、図書室様による対象資料の選別が行われた後、再度お預かりして処置を実施しました。

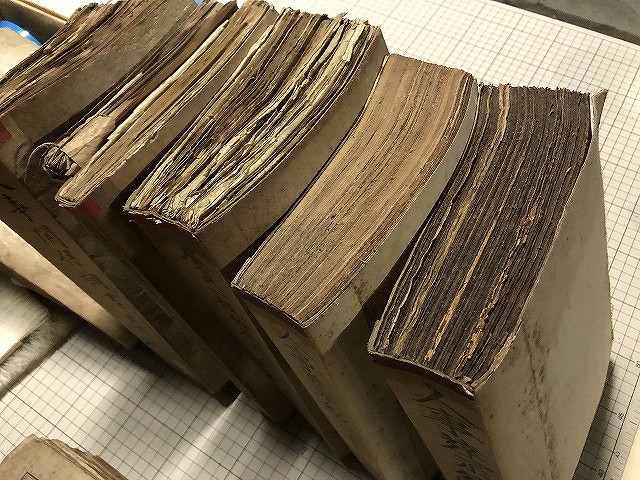

調査前の掛図は、数十枚の資料を束ねたものが10点ほどあり、巻いて紐で縛られていたり、細い筒に入っていたため、強い巻き癖がついていました。また、紙端が潰れて破れや折れが生じ、巻きを開いてみると大きく欠損しているものも多数見受けられました。外観の汚れだけでなく、巻きの内側に入り込んだ塵埃による汚損も目立つ状態でした。

これらの資料に対して、クリーニングスポンジやクロス、刷毛を用いたドライ・クリーニング、フラットニング処置による折れや巻き癖の伸展、破れの修補や欠損箇所の補填を行い補強しました。その後、撮影業者によるデジタルデータの作成を行いました。

撮影後の資料は、非水性脱酸性化処置を行った後、今後繰り返し利用される際にも資料を傷めることなく、かつ、大型の掛図でも扱いやすいようにフィルム・エンキャプシュレーションを行い、アーカイバル容器「台差し箱フラップ付き」へ収納しました。平置きが難しい大きな掛図については、ロール・エンキャプシュレーションを行い、巻いて「巻子用台差し箱」へ収納しました。

【関連記事】

2022年5月13日(金)戦中掛図資料の修理

【参考文献】

・牧野由理、有賀暢迪(2020)「教育掛図《小学用博物図》の研究:天野皎と明治初期大阪の教育・出版文化」,国立科学博物館研究報告 E類(理工学),第43巻

2022年9月2日(金)大倉精神文化研究所附属図書館様所蔵 貴重和装本に対する保存手当て

大倉精神文化研究所は、1932年(昭和7年)に、実業家である大倉邦彦氏が私財を投じて設立しました。附属図書館は同時にオープンした精神文化の専門図書館です。哲学・宗教・歴史・文学などを中心に、10万6千冊を収集・保存しており、そのうち約4万冊が、附属図書館が誇る貴重コレクション。古文書をはじめとする和装本や、研究所の開設に先立ち大正末から昭和初期に欧州で購入された洋書、大倉氏と親交のあった著名人より寄贈されたものなど多岐にわたります。専門的図書館機能をもった公共図書館として、多くの資料が広く一般に公開され、館内で閲覧できます。また、2022年4月9日には開館90周年を迎え、横浜市の指定有形文化財にも指定されている美しい洋館内にあり、開館当時の什器類などを現在も使い続けるという伝統ある図書館です。

研究所について:https://www.okuraken.or.jp/study/

図書館紹介:https://www.okuraken.or.jp/library/about/

貴重コレクション:https://www.okuraken.or.jp/library/collection/

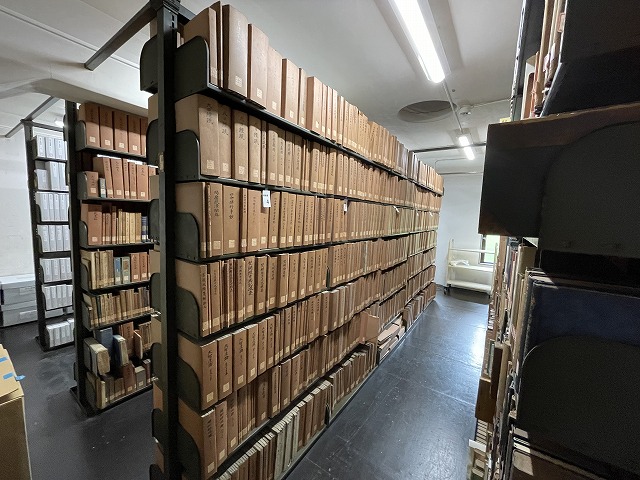

今回、附属図書館様より名古屋大周寺文庫全4,056冊の保存相談を受けました。文庫のほとんどが江戸初期から明治初期の仏教関係の木版本で、ボール紙製の簡易帙に納められていました。簡易帙には金属製の留め具がついており、この留め具の厚みが影響して書架の収納効率を下げ、また、本と本の間にできる隙間にチリやほこりが溜まりやすくなっている状態でした。文庫の保存対応については、既存の簡易帙を活かし、スペースも有効活用したいというご要望から、資料のドライ・クリーニングを行い組み立て式棚はめ込み箱へ収納する方法を提案しました。

クリーニング作業は、ブラシノズルを装着したHEPAフィルター付き掃除機とクリーニングクロスを使い、資料の外装(表紙、背表紙、裏表紙、天地、前小口)と見返しについたチリやほこりを丁寧に除去しました。簡易帙の留め具箇所は錆が発生しており、また、スペースを圧縮したいというお客様のご希望もあり、カッターで裁ち落としたのちクリーニングしました。スチール棚の汚れは消毒用エタノールを含ませたペーパータオルで拭き取って清掃しました。全73段分に棚はめ込み箱を設置し、元の順番通りに資料を再配架しました。

この度の事例掲載にあたり、公益財団法人大倉精神文化研究所附属図書館様よりご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『スタッフのチカラ』

・2015年12月2日 資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

・2010年10月27日 衆議院議事部議案課様所蔵資料へのクリーニング、綴じ直し、保存容器への収納事例

『今日の工房』

・2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで

・2021年7月19日(月)横浜英和学院様所蔵の卒業アルバムのドライクリーニング、保存容器への収納

・2022年2月18日(金)早稲田大学中央図書館様での組み立て式棚はめ込み箱の設置事例

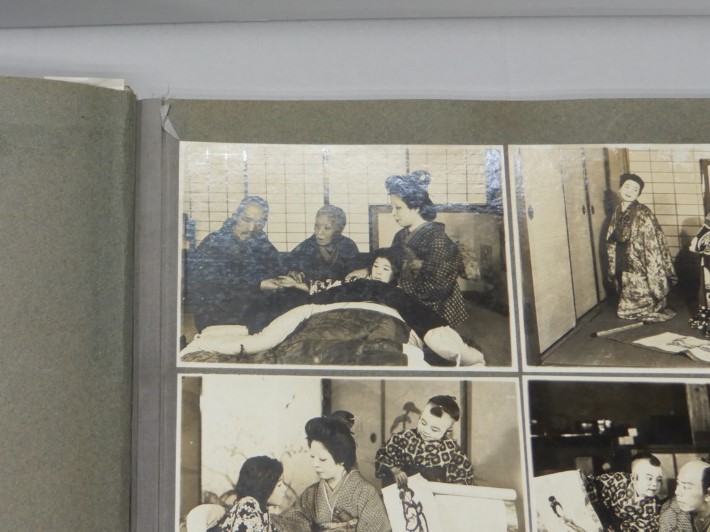

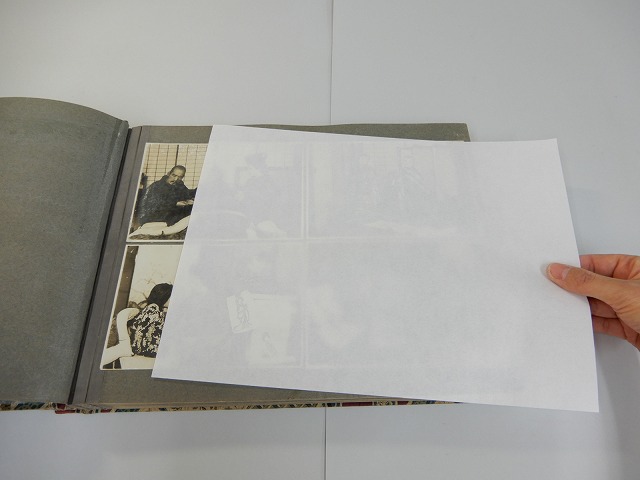

2022年7月11日(月)国立映画アーカイブ様所蔵 アルバム「忠臣蔵」2点の修理

日本で唯一の国立映画専門機関である国立映画アーカイブは国内外の(デジタル作品を含む)映画及び図書などの映画関連資料を所蔵しており、関連資料についてはノンフィルム資料ともいわれ、ポスターやシナリオ(台本)、スチル写真、プレス資料、技術資料など多岐にわたります。

(詳しい所蔵内容については、こちらをご参照ください。)

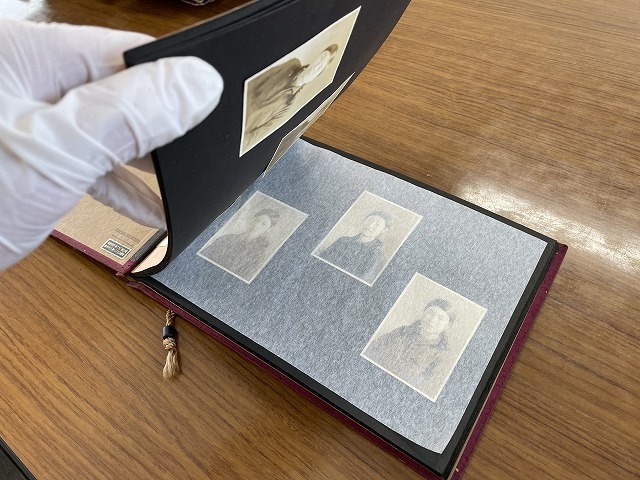

今回、国立映画アーカイブ様より修理のご依頼をいただいたアルバム「忠臣蔵」2点は、日本最初の映画スター尾上松之助が主演した『忠臣藏 天の巻 人の巻 地の巻』(1926年、日活製作、池田富保監督)のスチル写真やスナップ写真からなるアルバム(2冊で計183点の写真を収める)で、松之助を顕彰する京都の団体「尾上松之助遺品保存会」からのご寄贈品とのことです。

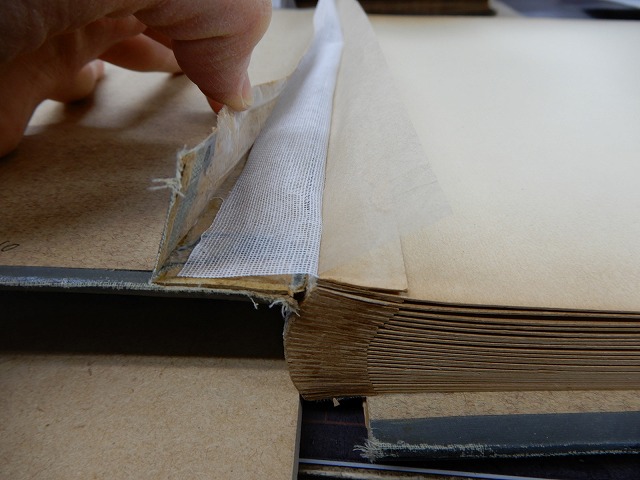

アルバムは平綴じで角裂が付いた和装丁の構造で、表装の擦れやヒンジ部の台紙を繋いでいるクロスの剥がれなどが見られました。また、貼付されている写真は、酸性台紙の影響による銀鏡化や閉じた際に向かい合う写真どうしが固着し、画像面の一部が損傷しているものが見られました。今回はオリジナルの表装を活かしつつ、写真の劣化予防のために台紙の脱酸性化処置を行う方針で処置を進めました。

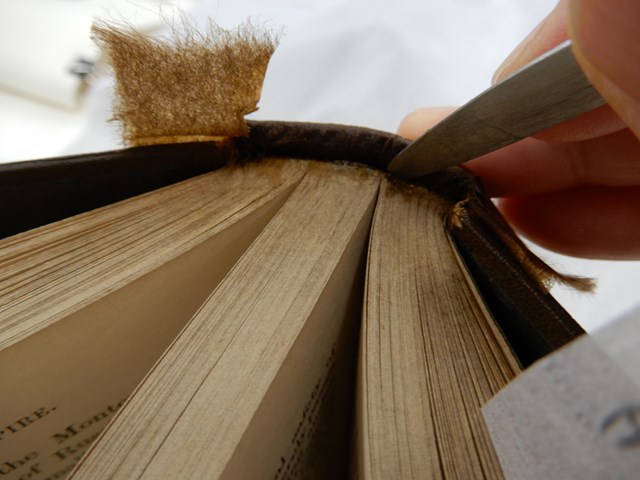

まず、綴じを外して解体し、台紙の脱酸性化処置に備えて、貼付されている写真すべてを一旦台紙から剥しました。写真は裏面全体に糊付けされており、台紙と写真の隙間がまったくなかったため、写真の周りに切り込みを入れ、そこにヘラを差し込み台紙から剥していきました。その後、台紙ヒンジ部のクロスの剥がれなどを糊止めした後、Bookkeeper法による非水性脱酸性化処置を行いました(処置前:平均pH4.7、処置後:平均pH7.8)。剥した写真は元の位置に貼り戻し、元の装丁に仕立て直した後、写真同士の接触を防ぐため、間紙を挟み込んで仕上げました。

この度の事例掲載にあたり、国立映画アーカイブ岡田秀則様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年6月28日(月)野外彫刻展作品をおさめた写真アルバムの修理

・2018年12月5日(水)東京都美術館様のアルバム貼付写真6,650枚への保存手当て

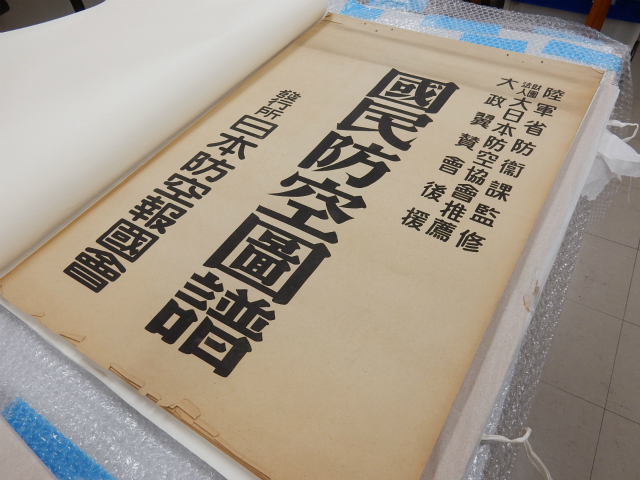

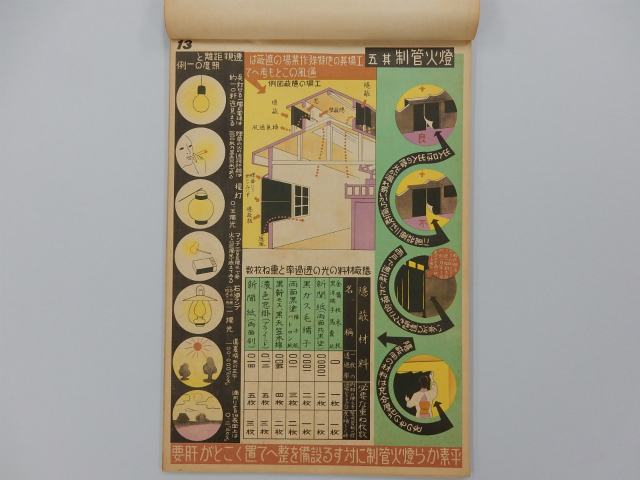

2022年5月13日(金)戦中掛図資料の修理

東京都生活文化スポーツ局文化振興部様より、掛図「国民防空図譜」修理のご依頼を承りました。

掛図は明治以降、主に学校で使用する視覚教材として普及した形態で、教育掛図とも呼ばれます。絵図が印刷されている厚口の紙を重ね、上部を木材で挟み、金属製の挟み具や釘、鋲などで紙束と合体し、カレンダーのように黒板や壁に吊り下げて使用していました。図書というより教具・備品としての性質があり、加えて、大判のため保管しにくい・扱いにくいことから傷みやすい傾向があります。

今回修理を行った「国民防空図譜」は学校教材ではありませんが、昭和18年の戦時下に発行され、空襲による被害を抑えるための防火、消防活動や灯火管制、救護措置などについて、民衆に対して分かりやすいよう多色刷りの鮮やかな色彩で解説されています。これら本紙37枚からなる掛図は、掛け具の木材からは既に外され、上辺は接着剤で貼り合わせてあり、本紙周縁に細かい破損や汚れが見受けられる状態でした。まずは掛図を一枚ずつに分離し、破損箇所の修補、酸性物質による劣化を予防する脱酸性化処置を行いました。さらに、このあと資料は分離したままの状態で保存されるため、取り扱い時の保護資材としてアーカイバル・クリアホルダーへ収納しました。

この掛図は今年3月に開催された「東京空襲資料展 池袋芸術劇場会場」にて実物展示されました。会場では、修理工程を掲載した解説パネルも一緒に展示していただきました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年3月26日(金)予防のための「フィルム・エンキャプシュレーション」−紙をくしゃくしゃに潰す実験

2022年2月28日(月)長期保存文書約200箱の殺虫・殺卵とカビの不活性化、クリーニング処置 事例紹介

日常的には使用しないものの残しておく必要がある大量の重要な長期保存文書があり、段ボール箱に入った状態でコンクリート壁・床の倉庫に保管されていました。段ボール箱は文書が重いために変形、破損しているものもあり、中の文書は表紙や小口への塵芥の堆積、虫の死骸や、卵、巣、カビが発生した痕跡が見受けられました。こうした資料は、利用の際に手を介して表面に堆積した汚れを本紙の内側に広げてしまったり、飛散した塵芥やカビによる健康への影響があるだけでなく、資料の移動に伴い付着していた虫やカビなどを別の場所に持ち込んでしまう恐れがあります。これら文書のうち、約200箱の目録化と保存倉庫への移動を行うにあたり、事前にクリーニングと無酸素処置による殺虫・殺卵、カビの不活性化処置を行いました。

資料は、飛散を防止するためのドライクリーニング・ボックスやHEPAフィルター付きの掃除機を使い、1点ずつ表紙や小口、段ボール箱を吸引し、資料の素材に応じて消毒用エタノールを噴霧したクリーニングクロスで表面のふき取りを行いました。さらに、本紙の点検を行い、汚れの著しい箇所をクリーニングしました。

今回の事例では、運び出しまで引き続き倉庫に保管されるため、クリーニング後に段ボール箱ごと無酸素パック「モルデナイベ」に収納し、3週間以上無酸素状態にすることで完全な殺虫・殺卵、カビの不活性化処置を行い、搬出までその状態を維持するようにしました。対象の文書には薬剤に敏感な青焼き図面が多数含まれていましたが、無酸素パック「モルデナイベ」による処置は薬剤を用いないため、こうした多様な素材の紙を含む文書類にも区別なく使用することができ、文書1冊、1箱からの処置も可能です。

【関連情報】

資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

東京学芸大学附属図書館様 耐震改修工事に伴う、貴重書のモルデナイベ収納、および資料・書棚のクリーニング

『今日の工房』

2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

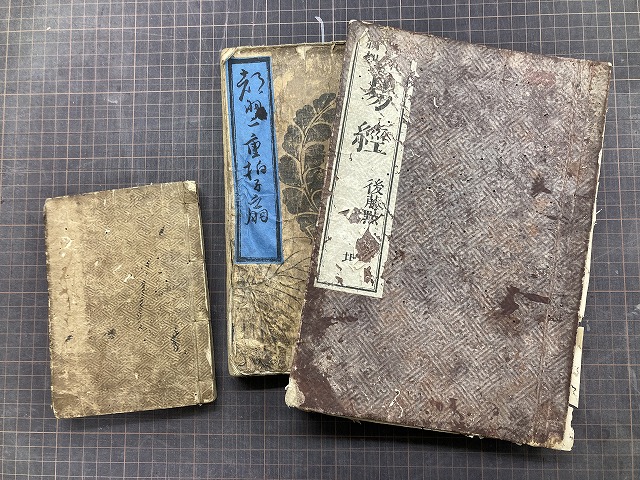

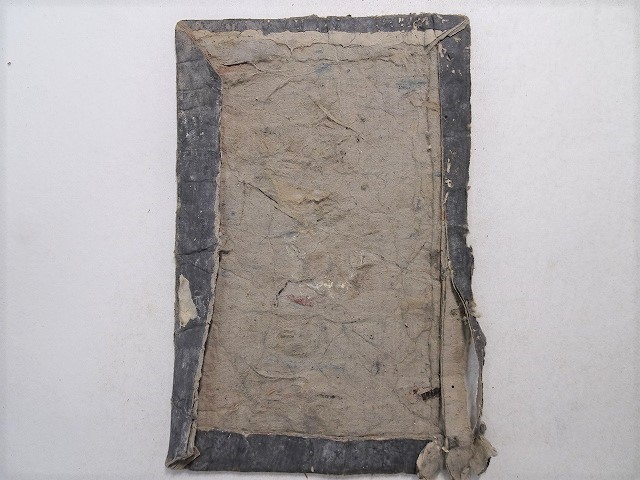

2022年2月1日(火)和装本の表紙に使われている再生紙

修理でお預かりする和装本の表紙を見ていると、表紙の紙には青色や黄色、栗皮色などの染紙が使われていたり、植物文様や刷毛目、卍繋ぎといった文様が印刷、空押しされているなど意匠が凝らされているものをよく見ますが、芯材の多くは灰色で厚さにもムラがあり、藁や紙片、髪の毛などが混じっていることが肉眼でも確認できます。芯材に使用されているこのような紙は古紙を再生した「漉返紙」と呼ばれるもので、墨書きの反故紙を原料として漉いているため、紙の色が全体的に灰色をしています。漉返紙が作られていた地名をとって「浅草紙」や「湊紙」、「西洞院紙」などとも呼ばれ、明治以降も安価な下級紙として浸透していたようです。手元にあった明治時代の和装本のサンプル(『明治新刻 易経 坤』、明治15年)の表紙の芯材にも髪の毛や糸くずが見られました。

芯材は通常見返しが貼られているため隠れている部分ですが、修理を通して、古くから製紙原料として古紙を再利用してきた様子や当時の文化などをうかがい知ることができます。

【参考文献】

小川剛生・中野真麻理編、『表紙文様集成 調査研究報告 25号別冊』、国文学研究資料館調査研究事業部、2004

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年4月7日(水)修理を通して知る『ちりめん本(縮緬本)』の魅力

・2017年3月15日(水)和装本(四つ目)を仕立て直す。

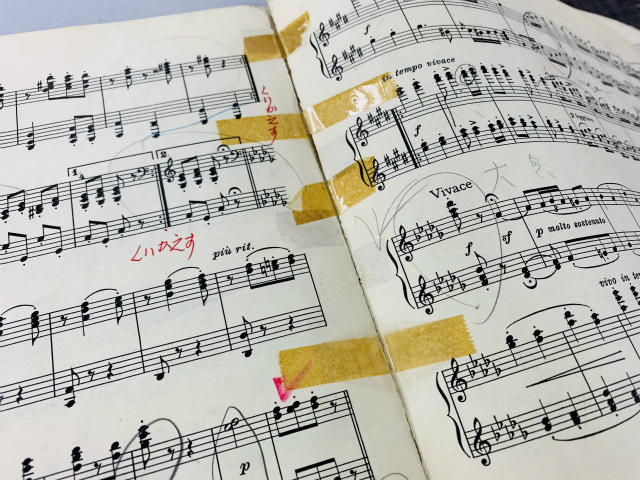

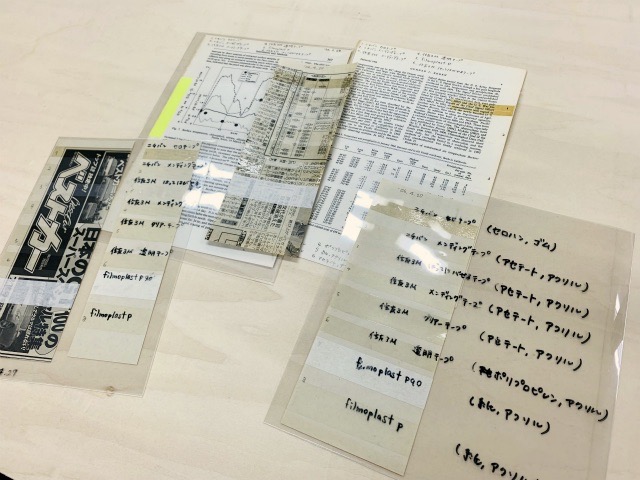

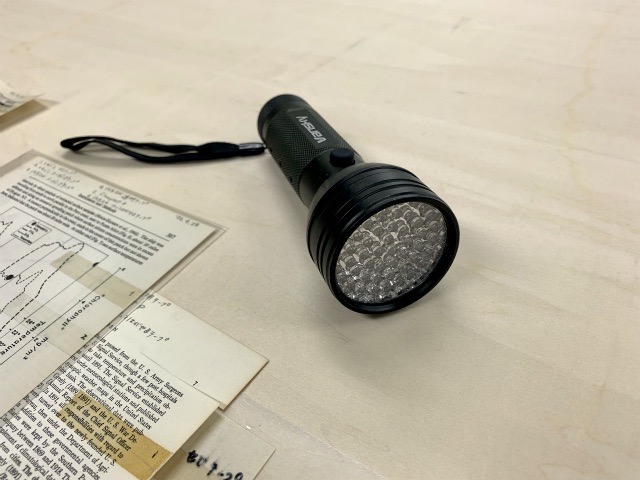

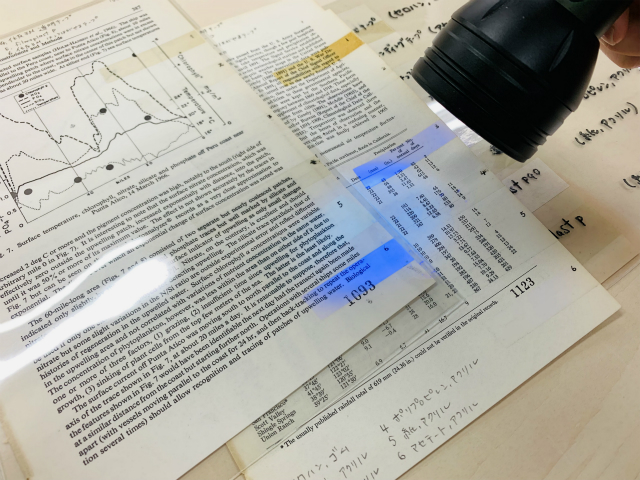

2021年11月26日(金)本紙の補修に使われる粘着テープ

紙資料の修理に関するご相談の中でも特に多いのが、粘着テープによる本紙の損傷です。補強としての役割を果たしている間はまだ良いのですが、粘着剤が変色して紙に色が移ったり、テープの縁からベタつきがはみ出て汚れが溜まったり、他の資料に付着して破損を引き起こすなど、これらはそこまで年数が経たなくとも簡単に起きてしまう劣化症状です。

粘着テープを除去する際、テープの基材と粘着剤の種類によって処置方法と使用する有機溶剤を選択しますが、特にメンディングテープや透明度の高いテープなど、見た目で種類を判別できることはほとんどありません。しかし、一度貼ってしまった粘着テープを剥がすことは非常に難しく、資料を傷めないよう安全な方法で処置を進めるためにも、できるだけテープの性質を把握する必要があります。

そこで、事前調査の際に紫外線照射観察を行い、テープの蛍光反応の有無を確かめます。さらに、弊社内に保管している粘着テープのシミュレーション・サンプルと照らし合わせて、基材と粘着剤の種類を予想し、処置方法の見当をつけています。視覚的に分かりやすいので、例えば一つの紙面に数種類のテープが使われている場合なども見やすく、また、それぞれに合った除去の方法を的確に選択することができます。実際には資料形態、紙の種類、書写材料、劣化状態などを考慮すると、予定していた処置を必ず実施できるわけではありませんが、指標の一つとして参考にしています。

【関連記事】

『今日の工房』

・2015年10月28日(水) 13年前に脱酸性化処置した資料はいま、どうなっているか?

・2016年7月6日(水) 修理の第一歩はカルテの作成、時間をかけて丁寧に

・2019年4月10日(水)様々な機関様から寄贈していただく除籍本は、このように活用しています

・2019年6月12日(水)ロール・エンキャプシュレーションのサンプルを作る

・2020年11月6日(金)汚染ガス吸着シート 「GasQ」のガス吸着効果を可視化した展示サンプルをご紹介します

2021年10月11日(月)早稲田大学會津八一記念博物館様より、革装丁本の修理を承りました。

処置前(レッドロット現象、背表紙外れ)

処置前(背表紙地側)

処置前(綴じから外れた糊付け図版)

①ドライ・クリーニング

②リタンニング処置

③綴じ直し

④背ごしらえ直し

⑥接合(タケッティング法)

⑦背表紙貼り戻し

⑧背表紙補填

⑨背表紙フェイシング(表打ち)

⑩保革油塗布

処置後

処置後

処置後

會津八一記念博物館は早稲田大学文学部教授を務めた美術史家の會津八一(あいづやいち)を記念して、1998年(平成10年)に早稲田大学2号館(旧・図書館)内に設置されました。収蔵品は會津八一コレクションを中心に、早稲田ゆかりの美術品や研究資料、東洋美術、考古・民族資料、日本近現代絵画、近世絵画、考古資料など多岐にわたり、現在約2万点収蔵し、毎年4、5回開催する企画展示やコレクション展示を通して学内外に広く公開しています。

早稲田大学會津八一記念博物館ホームページhttps://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

お預かりした革装丁本は14点。国内では収蔵されている件数が極めて少ない貴重資料であるため、データベース化に伴い、修理を検討されたそうです。資料本体には革のレッドロット化、表裏表紙・背表紙の外れ、綴じ糸の外れといった劣化損傷が見られました。また、本紙には厚手のコート紙に刷られた図版が多数含まれており、今後の閲覧による原資料の損傷を避けるため、修理とともにデジタル化を行うことになりました。

デジタル化の前処置として、構造的な劣化が見られる箇所や損傷部に対し、本体背の仮固めや革の安定化処置などの補強を施し安全に撮影できるようにしました。デジタル化後は、元の装丁・表装材を利用した修理製本を行いました。

デジタル化撮影前に行った資料への処置と修理製本までの一連の流れ

①ドライ・クリーニング:クリーナーやクロスを用いて表面のチリや埃を除去した

②レッドロット化した革への処置:リタンニングを行い安定化させた

③綴じ直し:旧背ごしらえを除去したのち、綴じが外れた箇所を麻糸で綴じ直した

④背ごしらえ直し:背に和紙や中性紙を貼り重ねて補強した。撮影前に背を仮固めすることで本体が安定し撮影時の本への負担が減る。この背ごしらえは元の背表紙を貼りもどすための土台にもなる。

〜デジタル化のため資料をご返却〜

⑤デジタル撮影:学内設備でのデジタル撮影

〜撮影後、資料を再度お預かり〜

⑥表紙と本体の接合:タケッティング法で表紙と本体を繋ぎ、背ごしらえのハネを表紙の見返しに貼り込みヒンジ部の補強とした

⑦背表紙貼り戻し:元の背表紙を背に貼り戻した

⑧背表紙補填:背表紙欠損部分を和紙や中性紙で補填した

⑨背表紙の補強:元の背表紙表面を補強するため染色した極薄の和紙を貼った

⑩保革油塗布:革装部分へ保革油を塗布し馴染ませた

修理を終えた資料は會津八一記念博物館2階グランドギャラリーで開催中の企画展で展示されています。

▼企画展『山内清男コレクション受贈記念 山内清男の考古学』

https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/news/2021/06/24/3492/

この度の事例紹介にあたり、 早稲田大学會津八一記念博物館様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

2021年9月27日(月)新規のハードカバー表紙をつけて製本し直す

立教大学図書館様より、虫損が著しい学術図書の修理を承りました。

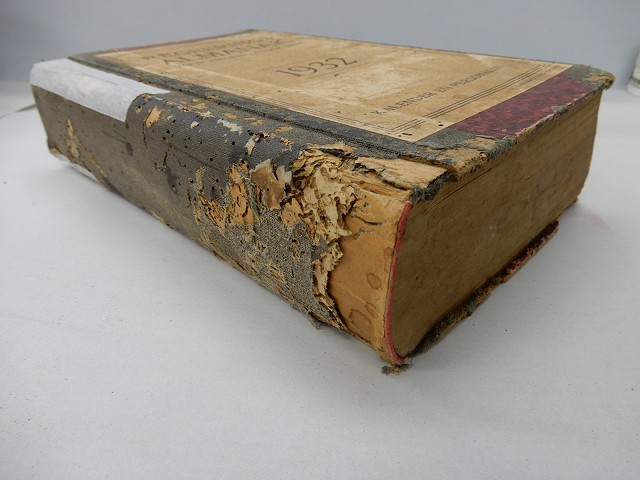

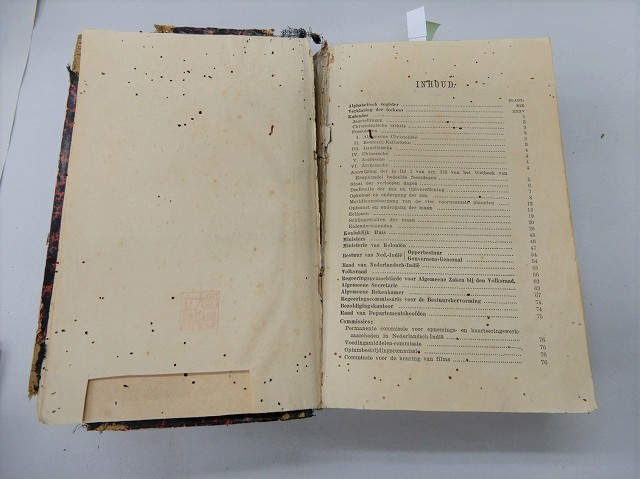

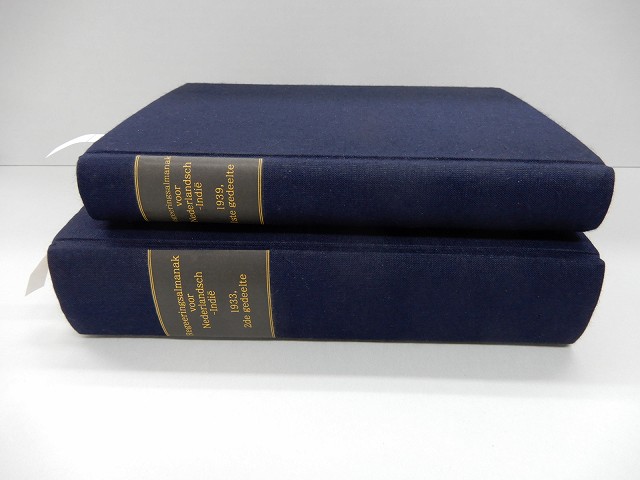

対象資料は1900年代のインドネシアに関する寄贈図書で、元は仮綴じ本[※]であったものをハードカバー製本したものと見受けられます。一部の資料は仮綴じ本のままの状態でした。

資料の本文紙自体には虫損による大きな損傷は少ないものの、内側にまで塵芥や虫糞、虫の死骸などが見られました。ハードカバー資料の表紙・背表紙は特に虫損が著しく、表紙の芯材が空洞化して脆くなり、本体から外れていました。これらの表紙は強度の低下と虫糞による汚損により、再利用して修理を行うことは困難な状態でした。ソフトカバーの表紙をつけたのみの簡易な製本形態である仮綴じ本は、見開きにより背の亀裂や糸切れが起きる恐れがありました。

対象資料のうち、冊子1点と近年に図書館製本されたとみられる図書館製本1点を除くこれら11点の資料に対して、今後の配架と利用に耐えうるよう、新規のハードカバー表紙を作成して製本し直す処置を行いました。

表紙・背表紙は取り外し、本紙1枚ずつを刷毛で払いドライ・クリーニングして塵芥や虫糞を除去しました。その後、本体の背を背ごしらえし、新たな表紙芯材としてピュアマットを接合しました。見返し紙に中性紙(ピュアガード)を貼り、布クロスで表装し、背表紙にはタイトルを印字して貼付しました。仮綴じ本は、背のラウンディング(丸み出し)、バッキング(耳だし)を行って丸背にこしらえ直し、同様にハードカバ―の表紙をつけて製本し直しました。

本文紙をしっかりと保護し支える表紙をつけ製本したことで、不安なく自立して配架でき、支障なく利用・閲覧できるようになりました。

この度の事例紹介にあたり、 立教大学図書館様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

[※]仮綴じ本:本文紙を糸で綴じ、簡易な表紙を貼り付けたもの。購入後に所有者が正式に製本し直すことを想定した形態。

【関連情報】

『スタッフのチカラ』

・2015年11月5日立教大学図書館様所蔵 洋装貴重書に対する保存修復手当て ―3年間をかけて段階的に洋装本500点を―

・2015年11月24日学習院大学図書館様所蔵「華族会館寄贈図書」資料に対する保存修復処置事例

『今日の工房』

・2021年4月23日(金)和装本にみられる虫害

2021年9月3日(金)資料のデジタル化にともなう事前処置について

資料のデジタル化は資料サイズ、状態に応じて撮影方法を選択しますが、中には劣化が進み取り扱いしづらく撮影時に損傷する恐れのあるものや撮影に不向きな形態の資料があります。こうした資料はデジタル化作業を行う前に撮影に耐え得るレベルまでの必要最低限の安定化処置を行なっています。

例えば、巻き癖や折れ癖のついたポスターや図面は無理に広げると破れや裂けなどの破損が生じてしまいます。また、折れやシワによって文字や画像が不鮮明になったり、あるべき情報が写っていないといったことが起こるためフラットニングによって本紙を伸展させます。折り目に沿って大きく切れているものは和紙で修補します。

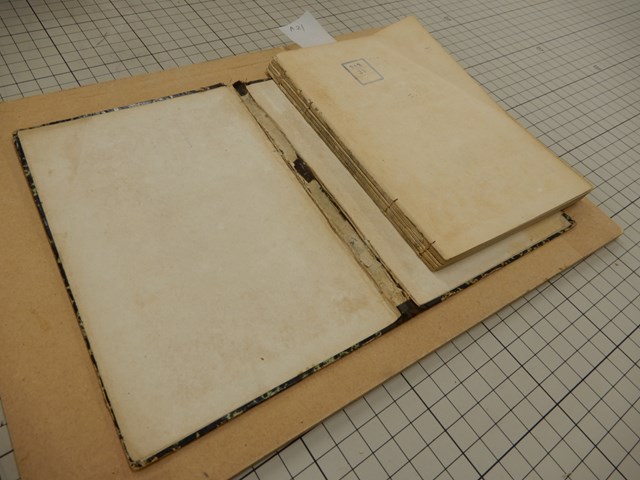

和装本や簿冊、合冊製本された雑誌や新聞に対して行う事前処置として特に多いのが見開き具合を改善するための解体処置です。綴じが内側に入り込んで文字が隠れてしまっているものや厚みがあり開きが悪く撮影の際にノド元の文字がゆがんでしまうもの、本紙が折れたままの状態や封筒に手紙が入ったままの状態で綴じられた資料は綴じを外して一枚ずつの状態になるよう解体します。

資料の状態に応じた事前処置は画像データの品質を向上させるとともに撮影による資料への物理的な負担を減らすことに繋がります。

【関連記事】

『今日の工房』

・2016年3月30日(水) デジタル化のためなど、お客様の館内へ出向しての作業をお引き受けすることが増えました。

・ 2019年11月1日(金)松竹大谷図書館様が所蔵する映画スクラップ帳のデジタル化に伴う解体・簡易補修を行いました。

・2020年11月27日(金)マイクロ化のための合冊製本された新聞資料の解体

・2020年12月10日(木)釘で製本されている資料の解体

2021年7月19日(月)横浜英和学院様所蔵の卒業アルバムのドライクリーニング、保存容器への収納

横浜英和学院は1880(明治13)年にアメリカの女性宣教師H.G.ブリテンにより横浜山手の居留地に女学校として創立されました。1886(明治19)年には校名を「横浜英和女学校」と改めました。その後、生徒数の増加に伴い、1916(大正5)年に現在地の横浜市蒔田に移転しました。戦争の影響などでの幾度かの校名変更を経て、2014年(平成26年)の中学高等学校と青山学院大学との提携を機に、2016(平成28)年に校名が青山学院横浜英和中学高等学校となり、2018(平成30)年には中高男女共学化となりました。

▪学院の沿革:横浜英和学院ホームページより抜粋 https://www.yokohama-eiwa.ac.jp/

同学院では、横浜英和学院の歴史に関する文書、写真、記念品のほか、卒業生寄贈資料の卒業アルバムを、大切な歴史資料として収集・保存を行っています。今回、2020年の創立140周年記念事業の一環で、1910(明治43)年~2019年(令和元年)までの卒業アルバム約100冊の内、カバーのない約80冊分のドライクリーニングと保存容器への収納を行ないました。これらの卒業アルバムは、スチール製の引き戸付きキャビネットに収納されていましたが、アルバムの外装、特に小口に経年によるチリやほこりの堆積が見られました。

卒業アルバムは作られた時代によって様々な形態があります。1980年代以前の古い卒業アルバムの特徴として、外装に布クロスやビニールレザーが使われていたり、綴じ紐・金具、台紙の厚紙、プリント写真、手書き文書(インク、墨書き)の貼り込みがあるなど、さまざまな材料が複合してつくられていることが挙げられます。構造的に見ると、写真が台紙に貼られていたり、三角コーナーで留められていたりするので、書籍や冊子にくらべ「隙間」が多く、内部にまで細かなチリや埃が入りやすいといった特徴もあります。そのため、クリーニングする際のポイントとして、各ページののど、そして写真の縁や画像面もクリーニングすることをお勧めします。

クリーニング作業では、ブラシノズルを装着したHEPAフィルター付き掃除機とクリーニングクロスを使い、アルバム外装と本体内部のチリやほこりを除去しました。スチール棚は、消毒用エタノールを含ませたペーパータオルで拭き取って清掃しました。

酸性台紙に貼られた写真は、台紙から発生する酸性物質の影響で、画像面の銀鏡化、退色が生じるため、新薄葉紙Qlumin™くるみんで台紙サイズに合わせた間紙を作りました。ページごとに挟むことで酸性台紙の影響から画像面を保護します。

クリーニング処置を行い各頁に間紙を挟んだアルバムは、一点毎に採寸しタトウ式保存箱へ収納しました。保存箱の背に発行年度を印字したラベルを貼付し、キャビネットへ発行年度順に再配架しました。

本事例掲載にあたり、横浜英和学院理事長の伊藤美奈子様に多大なるご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『スタッフのチカラ』

・2015年12月2日 資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

『今日の工房』

・2020年1月22日(水)オプションサービス「ラベル作製・貼付」のご紹介

・2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

・2021年5月17日(月)小石川植物園様所蔵の大型革装丁本のドライクリーニングと保存容器収納を行ないました。

・2021年6月28日(月)野外彫刻展作品をおさめた写真アルバムの修理

2021年6月28日(月)野外彫刻展作品をおさめた写真アルバムの修理

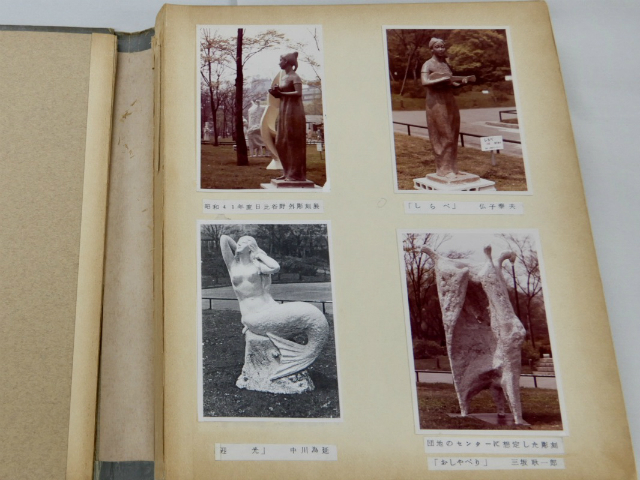

野外彫刻といえば、都市景観の向上や地域振興、歴史伝承などを目的に設置された作品や、周辺の自然景観を取り入れた作品、風景のアクセントになるような作品など、様々な場面が思い起こされるのではないかと思います。1980年代以降「パブリックアート」に代表される様に、誰でも気軽に、日常的に鑑賞できる美術作品として確立してきましたが、それよりも以前、1950年代からおよそ20年以上にわたり、一般の人々が鑑賞できるようにという目的で開催された野外彫刻展において、多くの作家達に対して原材料と作品発表の場を提供し、制作活動の支援を行なっていたのが、小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)でした。

セメントは一般的に土木・建築構造物の主な材料ですが、その中から彫刻の素材として作家に提供されたのが「白色セメント」でした。1951年、東京都立日比谷公園における第一回野外展示の開催には、まだ戦後間もない時代、心の癒しと回復の祈りが込められ、また、一般の人々は白色セメントの純白さに神聖なイメージを持ち、彫刻作家達を含めた多くの人々が新たな時代への希望・期待のメッセージとして受け取りました。その後1973年まで、会場や趣旨を変えながら小野田セメント協賛による彫刻展が続けられました。

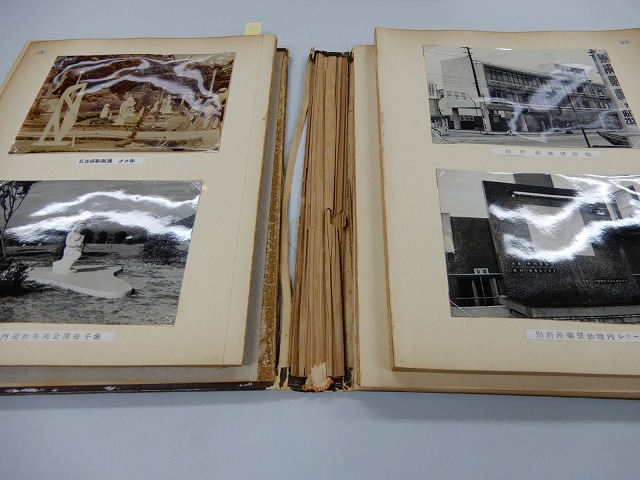

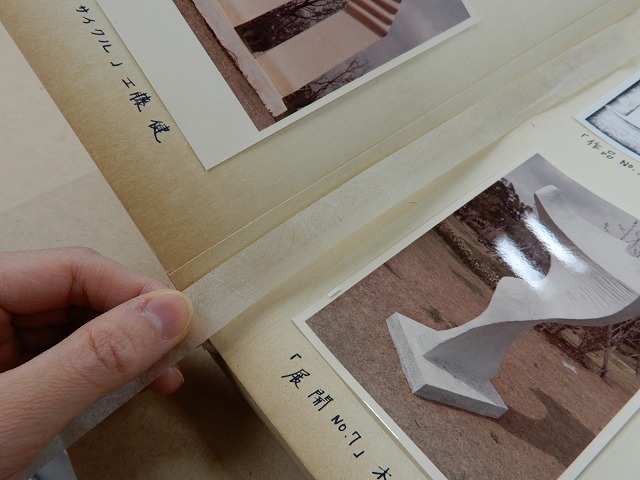

今回、太平洋セメント株式会社様より修理をご依頼いただいた資料は、当時の野外彫刻展の展示風景、作家による制作風景、出展作品などを撮影した写真が貼られたアルバムです。写真の褪色は見られるものの状態は良く、何より画像として残る唯一の記録であるとのことで、当時の活動の取組みをうかがい知るためにも大変貴重な企業アーカイブズ資料です。

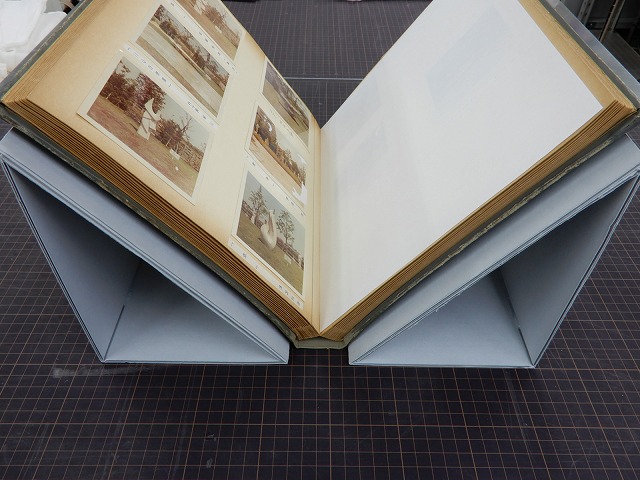

処置はアルバム構造の補強を目的に進められました。損傷状態として、本体から表紙が外れ、ノド元にあたる台紙のつなぎ目が破断しページがバラバラになっている箇所があり、また、外れた表紙と本体を繋げるために、背表紙や内側の見返しに粘着テープやクラフト紙が貼られ、ベタつき、変色、一部粘着力の低下による剥がれが見受けられました。そのため、テープ類の除去、台紙の損傷・破断箇所の修補、表紙と本体の接合を行いました。

また、この形態の写真アルバムは、大きく見開いた際に台紙がノド元で切れて破損しやすい構造をしているため、閲覧の際に開きすぎないよう、120°程度の見開きでアルバムを支える書見台を併せて製作しました。

事例掲載にあたり、太平洋セメント株式会社の高橋恵子様、ならびに、国立新美術館アソシエイトフェロー坂口英伸様にご協力を得ました。誠にありがとうございました。

「白色セメント」:セメントの製造過程で、成分中に含まれる鉄分を少なくした白色のポルトランドセメント。化粧モルタル、タイルの目地詰めなどに用いられる。

【参考文献】

坂口英伸「戦後日本の野外彫刻展に関する研究 ー小野田セメント株式会社による協賛を読み解く」『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第5号、国立新美術館、2018年

坂口英伸「小野田セメント株式会社によるセメント彫刻の設置とメンテナンス活動に関する考察」『屋外彫刻調査保存研究会会報』第6号、屋外彫刻調査保存研究会、2020年

【関連記事】

・『今日の工房』2019年1月16日(水)厚い台紙の写真アルバムを修理する

・『今日の工房』2018年11月28日(水) 和書や漢籍の展示に支持具、展示形状に合わせてパーツを組み合わせて使用

・『今日の工房』2018年8月22日(水)本を展示する際の簡易な「支え」は、アーカイバルボードで自作できます

2021年6月3日(木)没食子インクで書かれた祈祷書の保存修復手当て

破損箇所に貼られた粘着テープ

インク焼けによる損傷

ドライ・クリーニング

本体と表紙の解体作業

粘着テープの除去

レッドロット処置

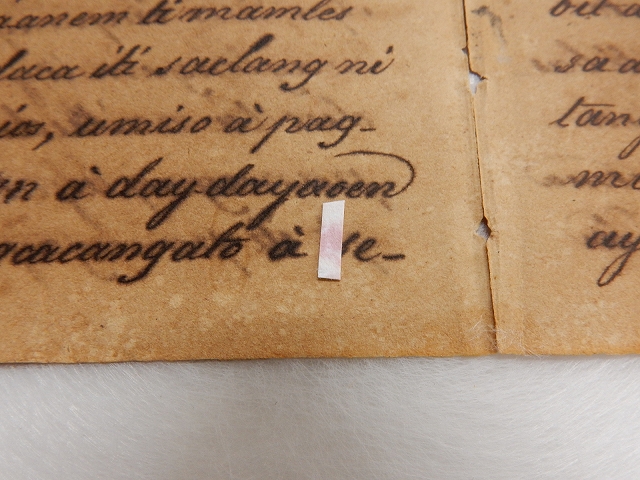

スポットテスト

第二鉄指示薬紙の反応

水性処置の様子

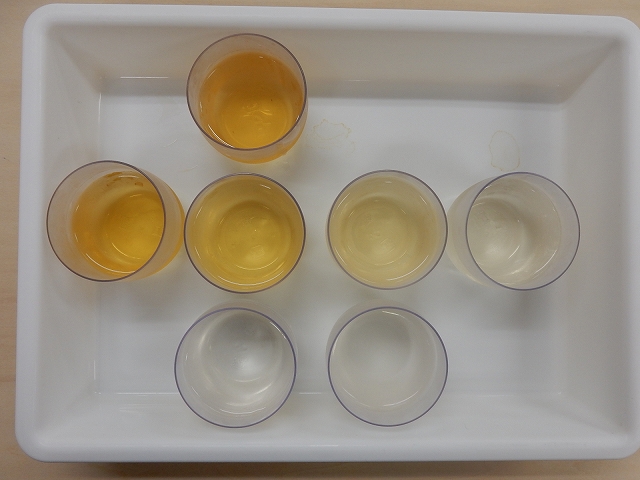

洗浄処置中・処置後の洗浄液の色の変化

水性処置後の本紙pHの上昇

破損個所―修補前

破損個所―修補後

ファイバーブリッジ法による修補

処置後

処置後

処置後

保存容器へ収納

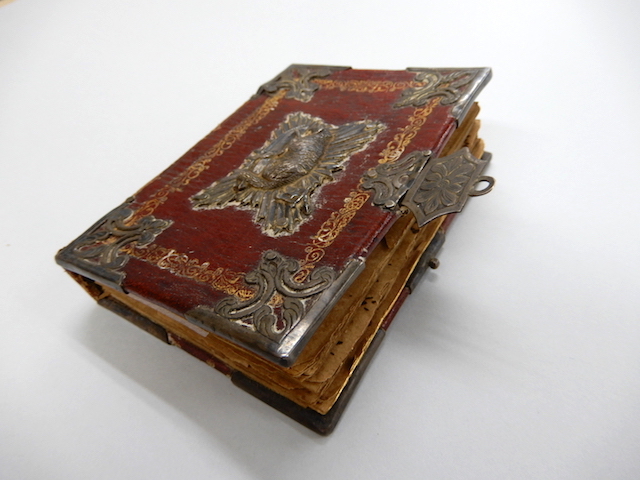

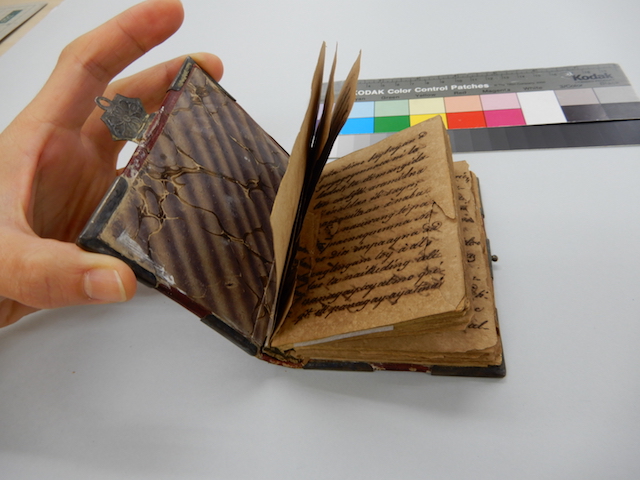

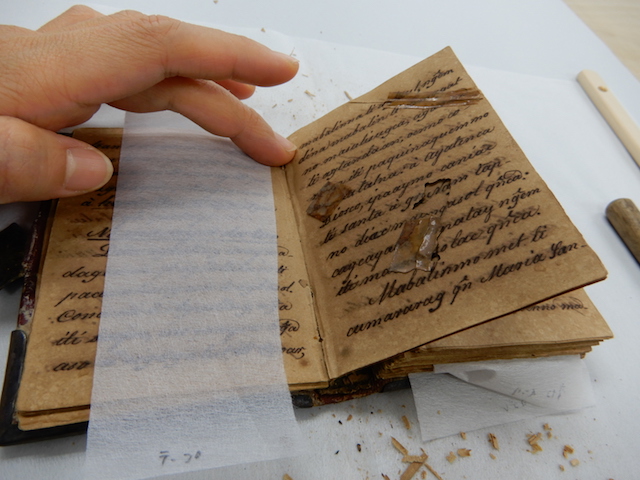

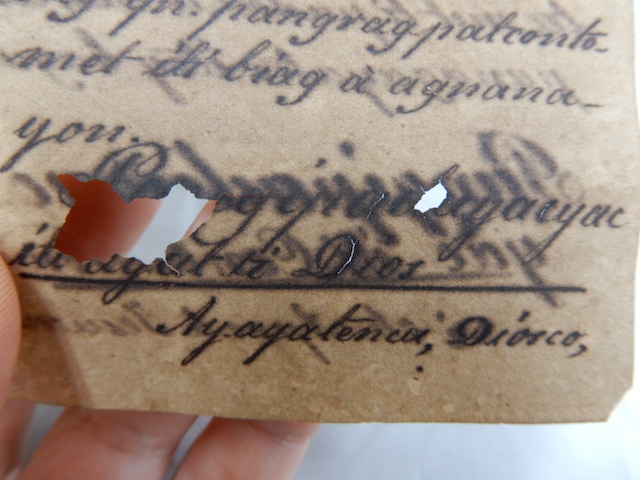

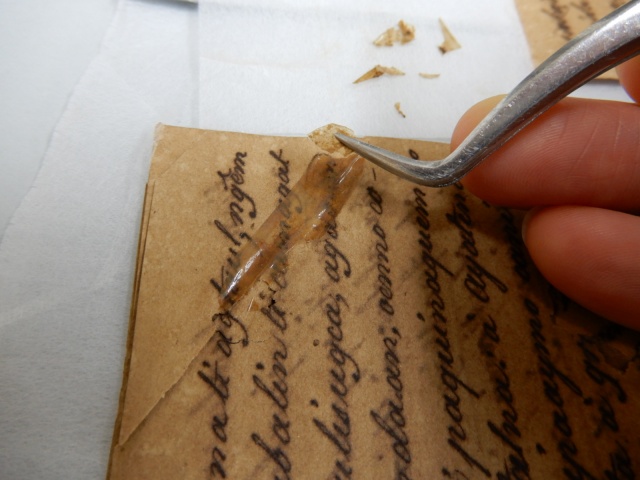

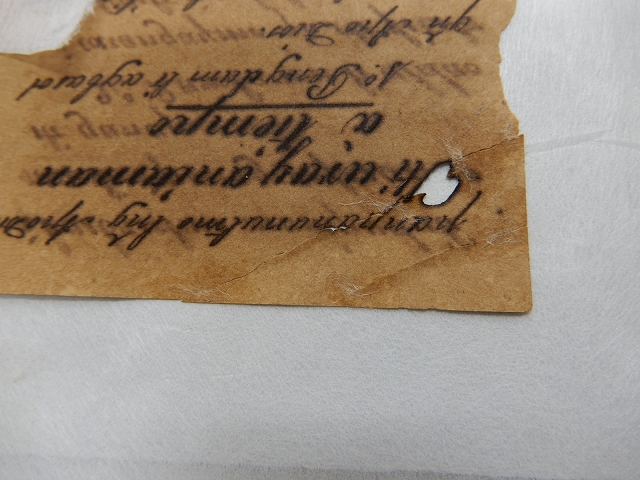

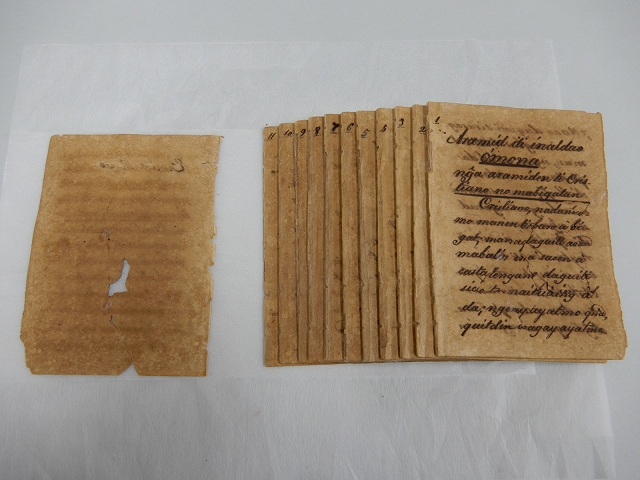

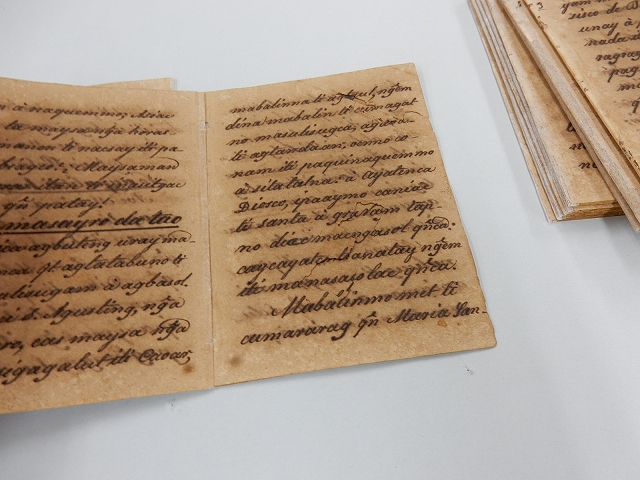

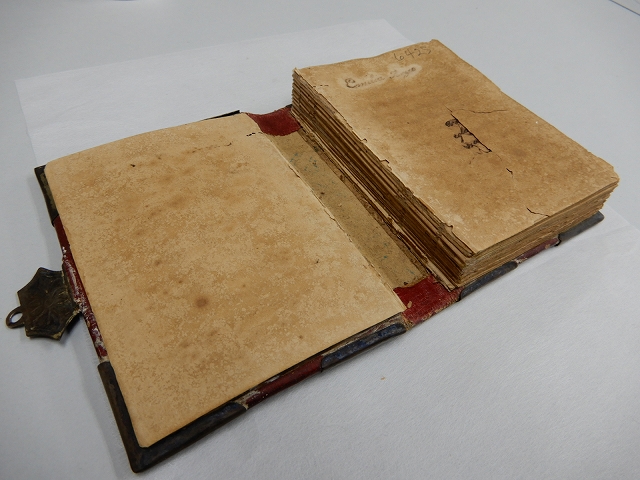

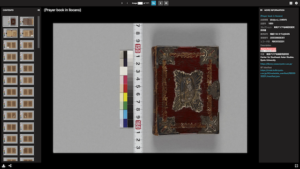

京都大学東南アジア地域研究研究所図書室様より、貴重書の保存修復処置を承りました。対象資料は、フィリピン史学者の旧蔵書からなるフォロンダ・コレクションの祈祷書。1850年代に作られたと言われるイロカノ語の手稿本で、表紙に華やかな装飾が施された縦12cmほどの小型革装丁本です。本紙は、酸化・酸性劣化による変色と紙力低下で紙の柔軟さが失われているため、周縁や折り目に亀裂、破損、欠損が生じやすい状態でした。さらに、没食子インク部[※]と周辺の紙がもろくなり、‘インク焼け’による文字の脱落が部分的に起こっています。

[※]没食子インク:タンニンと酸化鉄が反応してできる黒いインク。没食子インクによる紙の劣化は‘インク焼け’(ink corrosion)と呼ばれ、インクの主成分である鉄イオンと硫酸の触媒作用によって引き起こされる。

この資料は、デジタル化を含めて今後も活用され続ける大変貴重な資料であることから、長期保存のために劣化要因を取り除き、閲覧の際に不安なく利用できるよう修補を行いました。

保存修復処置工程

①事前調査:資料の基材やイメージ材料へのスポットテスト、処置で使用する水溶液や有機溶剤に対する耐性を確認した。

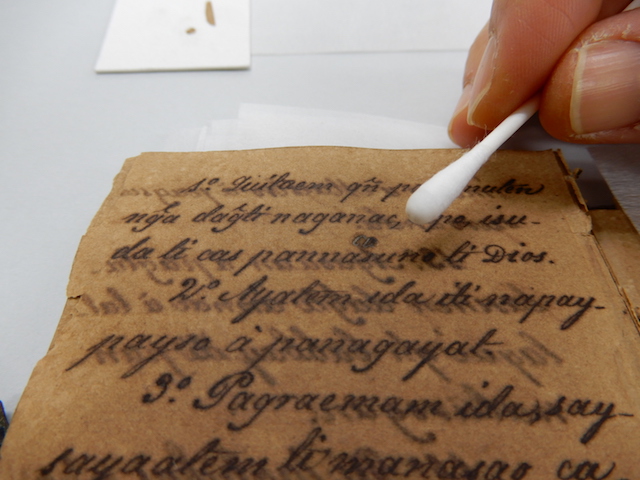

②ドライ・クリーニング:先端が柔らかい刷毛で資料表面の埃や塵を取り除いた。

③解体、粘着テープ除去:綴じ糸を切り本体を解体して表紙を取り外した。破損箇所に貼られた粘着テープを除去した。

④レッドロット処置:表装の劣化した革にリタンニング処置を行い、HPC(ヒドロキシプロピルセルロース)のエタノール溶液を刷毛で塗布し表面の状態を抑えた後、保革油を塗布し馴染ませた。

⑤水性洗浄、抗酸化処置、脱酸性化処置:①のスポットテストの結果から、使用する水溶液への耐性が確認できたので、洗浄、脱酸性化処置、抗酸化処置を行った。インク等の書写材料と本紙の破損状況を考慮し、水性処置はクリーニング・ポケット法(浸漬法)で行った。逆浸透膜(RO)水に水酸化カルシウム水溶液を加え弱アルカリ性(pH7.5〜7.8)に調整した洗浄水に浸漬し、汚れや可溶性の酸性物質が出なくなるまで、一定時間おきに洗浄水を替え繰り返し行った。洗浄後、フィチン酸カルシウム水溶液による抗酸化処置を行った後、炭酸水素カルシウム水溶液に浸漬し脱酸性化処置を行った。処置後は第二鉄指示薬紙の反応が無くなり、十分なキレート効果を確認できた。本紙の処置前のpHは平均2.5、処置後は平均7.3まで上昇した。

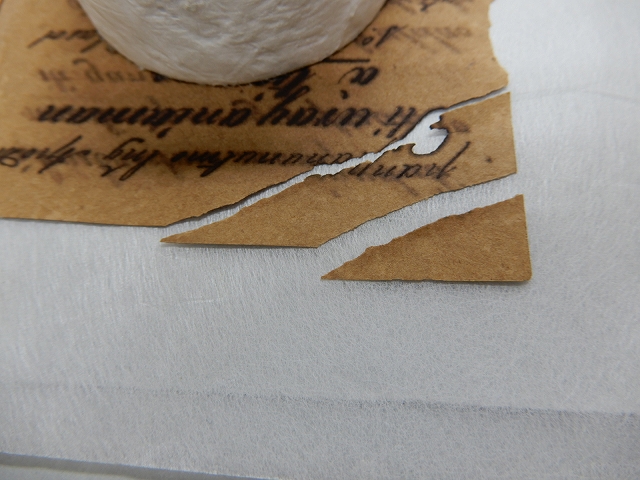

⑥修補:染色した和紙(楮)で破損が拡大する恐れがある箇所やインク焼けの剥落部を重点的に、ファイバー・ブリッジ法(和紙を繊維状にほぐしたもので損傷部分を繋ぎ留める)で修補した。

⑦保存容器への収納:本紙への負担を考え、綴じ直しは行わずに保存容器へ収納した。

現在この資料は、高精細なデジタル化撮影を経て京都大学貴重資料デジタルアーカイブで公開されています。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ『prayer book in Ilocano』

この度の事例紹介にあたり、京都大学東南アジア地域研究研究所図書室様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

同じタグの記事

-

スタッフのチカラ2015/12/02資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

-

スタッフのチカラ2009/12/04アーカイブの紙資料の保存-理論と実践

-

スタッフのチカラ2009/12/03ブック・コンサーバターになるには

-

スタッフのチカラ2009/11/09『館内で本を修理する』

-

スタッフのチカラ2009/06/02リグニン含有紙に対する漂白効果試験 (Ⅰ)

-

スタッフのチカラ2009/04/30中国古籍の修理 ― コンサーバターのために

-

スタッフのチカラ2009/03/31金鑲玉

-

スタッフのチカラ2008/08/25百万塔陀羅尼への保存修復手当て

-

スタッフのチカラ2006/06/26革装丁本を和紙で治す-外れた表紙の再接合

-

スタッフのチカラ2006/06/13わら半紙資料等への微少点接着法による反らない裏打ち

-

スタッフのチカラ

-

スタッフのチカラ2001ゲタのはきかた、あずけかた

-

スタッフのチカラ1990表紙は外れたままでよい— 貴重書の修復と資料保存 —-